水を育む森林のはなし

日本は海洋に囲まれた南北に細長い列島構造であり、中緯度・温帯に位置して、アジアモンスーン圏に属しています。列島の中央部は、起伏に富んだ急峻な山岳地形の脊梁山脈となっており、豊かな森林に覆われて、美しい景観と豊饒な水資源の供給源をなしています。同時に崩壊しやすい火山灰土に広く覆われ、河川は急流で、しかもしばしば大雨を伴う台風が襲来します。

近年は、多雨年と少雨年の降水量差が拡大傾向にある中で、洪水や渇水が発生しやすい状況にあり、森林の水源かん養機能へ期待も一層高まっているといえます。

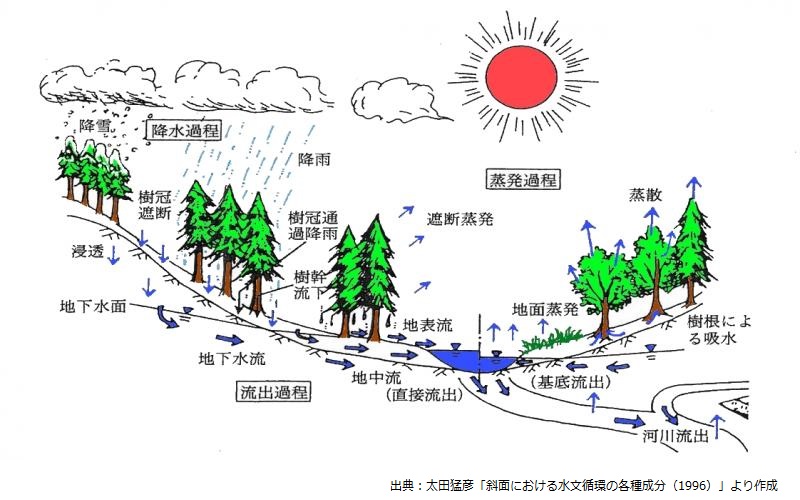

森林の水源かん養機能は、水資源の貯留、洪水の緩和、水質の浄化といった機能からなり、雨水の川への流出量を平準化したり、あるいは、おいしい水を作り出すといった森林の働きです。

また、森林は、土砂の流出や崩壊を防止し、水供給等において大変重要な役割を担っているダムの堆砂を防ぐ働きもあります。

森と水の関係

(1)水資源の貯留機能

森林土壌は、小さな隙間を多く有しており、スポンジに例えられます。我が国の山地は一般に急勾配ですが、森林に降った雨は、いったん隙間に蓄えられ、ゆっくり時間をかけて川へ送りだされます。

すなわち、森林には森林がない場合に比べ、山地斜面に降った雨が河川に流出するまでの時間を遅らせる作用があり、例えば、晴天が続いても渓流の水がすぐに枯れることがないのは、こうした森林土壌の機能が貢献しているものと考えられます。

このように、降った雨が、森林があることによって、一気に海へ流れ下ることなく、時間をかけて川へ送り出されることにより、安定的に河川流量が得られることから、このような森林の働きは、水資源の貯留機能と呼ばれています。

なお、森林自身も生きていく上で土壌中の水分を必要としますから、雨の降らない日が長く続くと、地域や年降水量によるものの、森林がある場合とない場合とでは、ある場合の方が森林の樹冠部における蒸発散作用により、河川流量が減少する場合もあります。

(2)洪水の緩和機能

森林土壌に浸透した雨は、様々な経路をたどって川にゆっくりと流れ出ていくことから、降雨時における川の流量のピーク(降雨に伴って川の水かさが増していったときの最大値)を低下させたり、ピークの発生を遅らせるなどの働きがあります。これらは洪水の緩和機能と呼ばれ、特に、中小規模の洪水の場合に発揮されると考えられています。

このような森林の働きではカバーできない治水上問題となるような大規模な洪水となったときには、森林が洪水の緩和に対して顕著な効果を発揮することは期待できなくなると考えられています。

(3)水質の浄化機能

森林は、おもに森林土壌のはたらきにより、雨水を地中に浸透させ、ゆっくりと流出させます。そのため、洪水を緩和するとともに川の流量を安定させるほか、濁りが少なく、適度にミネラルを含み、中性に近い水が森林から流出してきます。

雨水が森林を通って土壌に染み込み、最後に渓流に流出するまでに、リンや窒素などの富栄養化の原因となる物質は、土壌中に保留されたり、植物に吸収されたりする一方で、土壌中のミネラル成分などがバランス良く溶け出すことにより、森林はおいしい水を作り出すと考えられます。

このような森林の働きは、水質の浄化機能と呼ばれています。

森林と水との関係については、はげ山が多く、水害も多かった昔から、様々な研究が進められていますが、必ずしもすべてが解明されているわけではなく、林野庁としても県や研究機関とも連携して、より効果的な森林整備等に結びつけられるよう、科学的な知見の蓄積に取り組んでいます。

お問合せ先

森林整備部治山課水源地治山対策室

担当者:水源地治山企画班

ダイヤルイン:03-6744-2309