スギ・ヒノキ林に関するデータ

奈良時代につくられた日本書紀において「スギ・クスノキは舟に、ヒノキは宮殿に、マキは棺に使いなさい」と記述されていることをご存じでしょうか。これらの樹種は、形質に優れ加工しやすいことなどから、私たちの生活において古くより利用されてきました。

日本では、戦時中や戦後の過度な伐採により荒廃した山地の復旧や高度経済成長期における木材需要の増大など、各時代の社会・経済的要請に応えるため、木材として好まれ、成長が早く、日本の自然環境に広く適応できるスギ・ヒノキの造林を推進してきました。これらの人工林は木材資源であると同時に、国土の保全や地球温暖化の防止、水源のかん養等の多様な公益的機能を発揮しています。

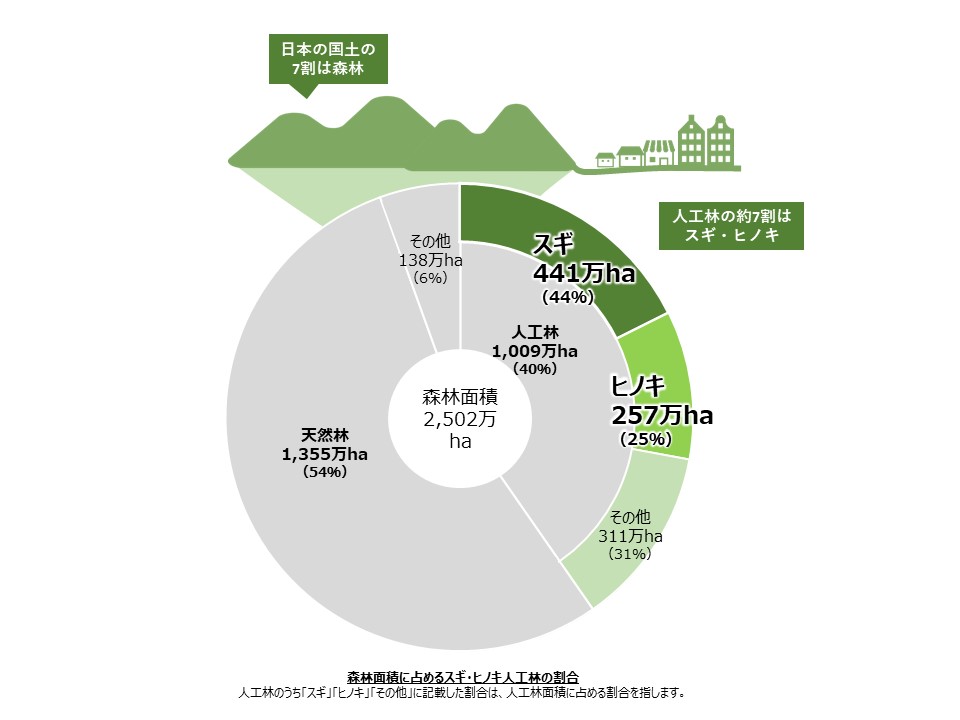

現在、日本の国土面積(3,779万ヘクタール)の約7割を森林面積(2,502万ヘクタール)が占めており、そのうち、人工林面積は1,009万ヘクタールで、森林面積全体の約4割です。

日本の人工林面積のうち、スギ・ヒノキ林が約7割を占めています。

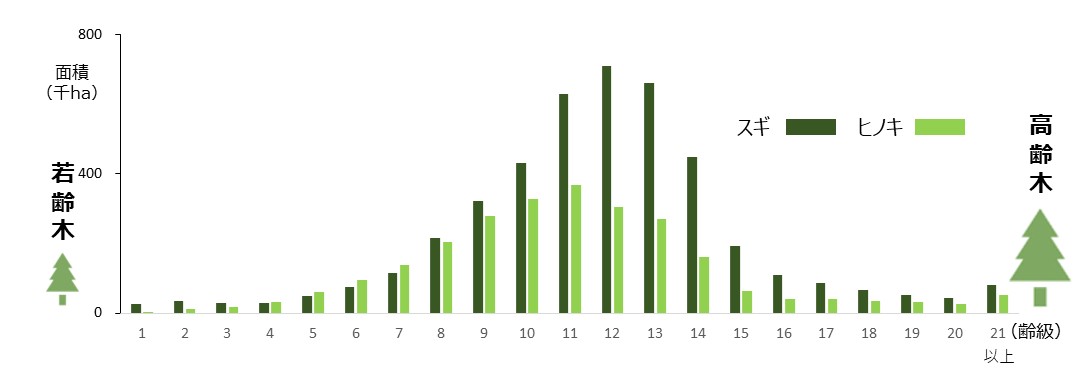

現在、戦後に植えられたスギ・ヒノキが成長し、木材として利用に適した時期を迎えています。これらの人工林の伐採を進め、伐採後の再造林では花粉の少ない苗木などに植え替える取組を積極的に進めています。

スギ・ヒノキ人工林齢級(森林の年齢)別面積

横軸の(齢級)は、林齢を5年の幅でくくった単位。苗木を植栽した年を1年生として、1~5年生を「1齢級」と数えます。

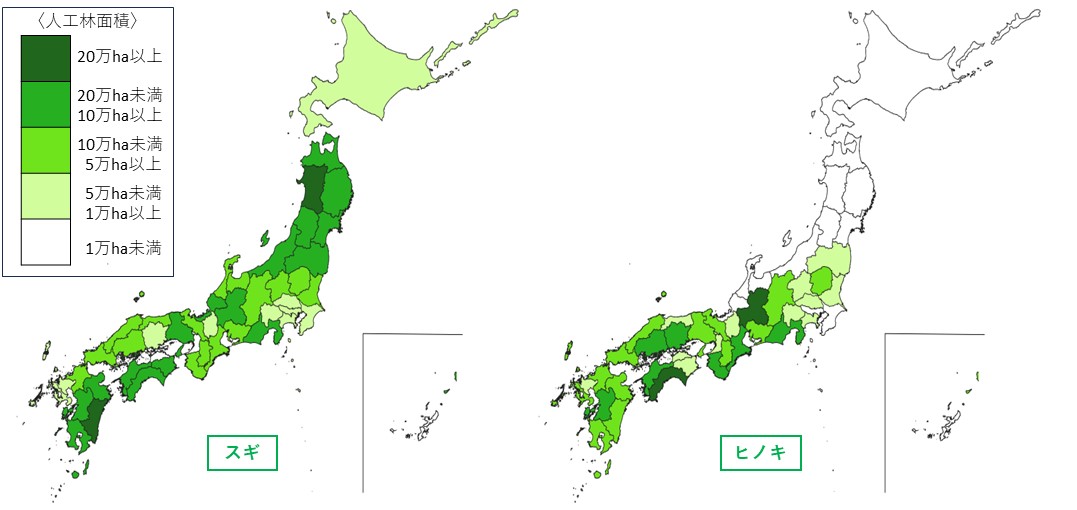

スギ・ヒノキの全国分布をみると、スギは全国で植栽されていますが、北海道では道南地域、沖縄県では本島北部地域に分布しています。ヒノキは北海道や沖縄県ではほとんど見られません。

(上記データに関する資料:林野庁「森林資源の現況(令和4年3月31日現在))

参考情報

各都道府県の人工林面積などの統計情報について、より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

お問合せ先

森林整備部森林利用課

担当者:花粉発生源対策企画班

代表:03-3502-8111(内線6216)

ダイヤルイン:03-3501-3845