木の文化を支える森

|

歴史的木造建造物や伝統工芸などの「木の文化」を後世に継承していくためには、必要な木材や樹皮などの資材を供給する森林が不可欠です。「木の文化を支える森」は、こうした森林を守り育てる活動に共感し、参加したいという方々の声に応え、国民参加の森林づくりを進めるため、活動のフィールドとして国有林野を一定期間活用していただく制度です。 |

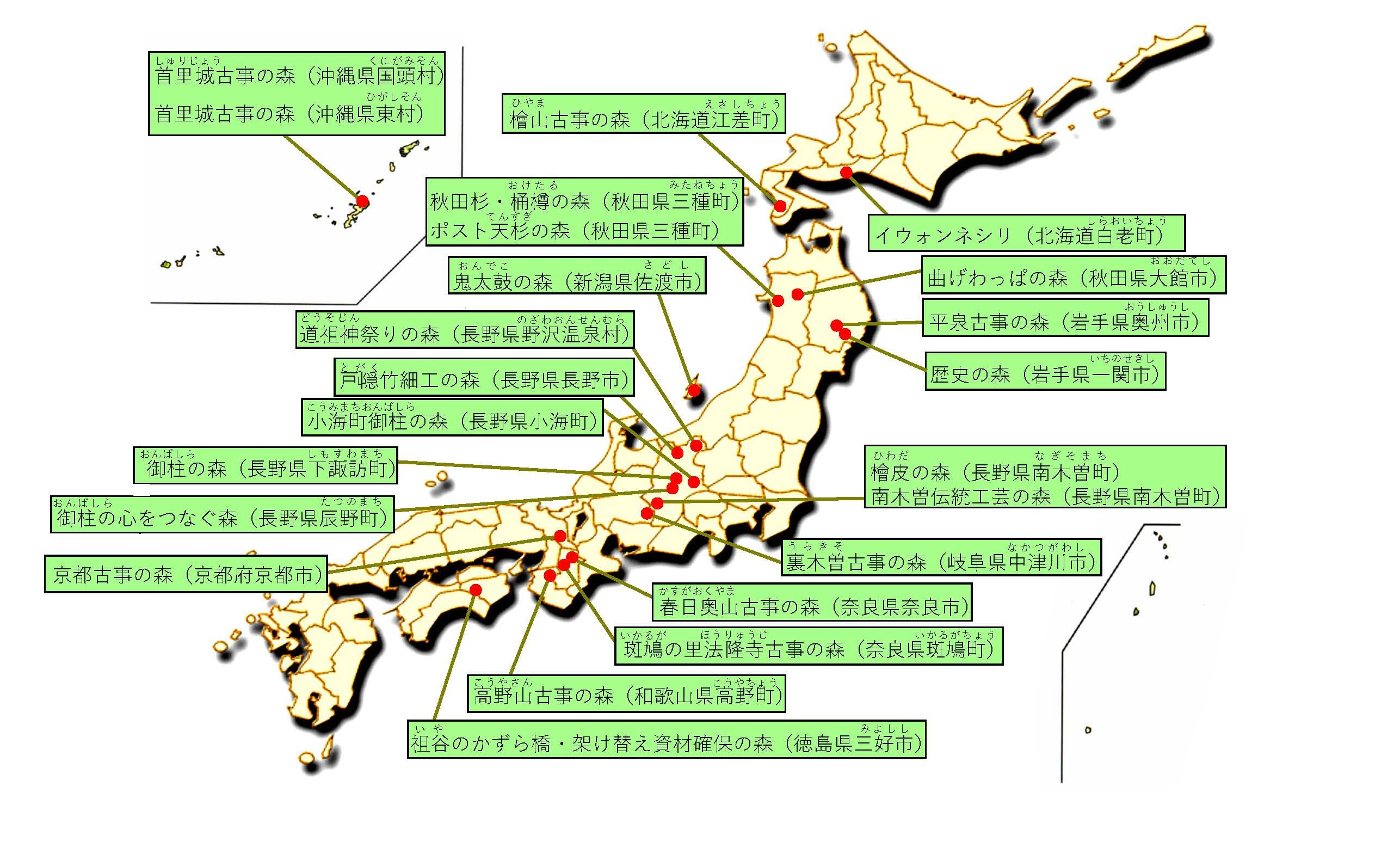

木の文化を支える森の位置図

令和5年度末現在、全国で23箇所設定されています。

「木の文化を支える森」一覧

| 名称 | 対象とする木の文化 | 樹種 | 森林管理局 (設定地) |

| 檜山古事の森 | 「歴史的木造建造物」(世界文化遺産及び重要文化財に指定されている神社仏閣等) | ヒバ | 北海道局 (北海道江差町) |

| 平泉古事の森 | アオモリヒバ・ケヤキ | 東北局 (岩手県奥州市) |

|

| 裏木曽古事の森 | ヒノキ | 中部局 (岐阜県中津川市) |

|

| 春日奥山古事の森 | ヒノキ・ケヤキ・スギ | 近畿中国局 (奈良県奈良市) |

|

| 斑鳩の里法隆寺古事の森 | ヒノキ | 近畿中国局 (奈良県斑鳩町) |

|

| 高野山古事の森 | ヒノキ・スギ・アカマツ他 | 近畿中国局 (和歌山県高野町) |

|

| 京都古事の森 | ヒノキ | 近畿中国局 (京都府京都市) |

|

| 首里城古事の森 | イヌマキ | 九州局 (沖縄県国頭村) |

|

| 九州局 (沖縄県東村) |

|||

| 東北電労「歴史の森」 | (歴史的建造物) | ケヤキ | 東北局 (岩手県一関市) |

| 檜皮の森 | 「檜皮」(世界文化遺産及び重要文化財に指定されている神社仏閣等の屋根材) | ヒノキ | 中部局 (長野県南木曽町) |

| イウォンネシリ | (地域伝統産業) | オヒョウニレ・キハダ | 北海道局 (北海道白老町) |

| ポスト天杉の森 | 「秋田杉製材品」(地域伝統産業) | スギ | 東北局 (秋田県三種町) |

| 秋田杉・桶樽の森 | 「秋田杉桶樽」(国指定伝統工芸品) | スギ | 東北局 (秋田県三種町) |

| 曲げわっぱの森 | 「大館曲げわっぱ」(国指定伝統工芸品) | スギ | 東北局 (秋田県大館市) |

| 鬼太鼓の森 | (郷土伝統芸能) | ケヤキ・アテビ・ヤマザクラ他 | 関東局 (新潟県佐渡市) |

| 道祖神祭りの森 | 「道祖神祭り」(国指定重要無形民俗文化財) | ブナ | 中部局 (長野県野沢温泉村) |

| 御柱の森 | 「御柱祭」(地域の伝統行事) | モミ | 中部局 (長野県下諏訪町) |

| 小海町御柱の森 | 「御柱祭」(地域の伝統行事) | モミ | 中部局 (長野県小海町) |

| 南木曽伝統工芸の森 | 「南木曽ろくろ細工」 (国指定伝統工芸品) 「蘭桧笠」・「木曽材木工芸品」 (県指定伝統工芸品) | トチノキ・ケヤキ・カツラ他 | 中部局 (長野県南木曽町) |

| 戸隠竹細工の森 | 「戸隠竹細工」(県指定伝統工芸品のうち一区域) | チシマザサ | 中部局 (長野県長野市) |

| 御柱の心をつなぐ森 | 「御柱祭」(地域の伝統行事) | モミ | 中部局 (長野県辰野町) |

| 祖谷のかずら橋・架け替え資材確保の森 | 「祖谷のかずら橋」(国指定重要有形民俗文化財) | シラクチカズラ | 四国局 (徳島県三好市) |

(令和6年3月末現在)

古事の森とは

林野庁は、作家の故立松和平氏の提唱を受け、平成14年度に国民参加による木の文化の継承に貢献する森林づくり活動を推進するため、「木の文化を支える森」制度を創設しました。この「木の文化を支える森」のうち、特に歴史的建造物の修復等に必要な木材のための森づくりを一般的に「古事の森」と呼んでいます。全国で活動が行われており、例えば、奈良県法隆寺のヒノキ、岩手県中尊寺のアオモリヒバ、ケヤキなど修復に必要な資材を安定的に供給するための森づくり活動が進められています。

活動事例

「曲げわっぱの森」(秋田県大館市)

| 大館地方の伝統工芸品「曲げわっぱ」に使用するスギの将来にわたる持続的な供給を目的に、スギの植樹活動等が行われています。 |  |

「檜皮(ひわだ)の森」(長野県南木曽町)

|

次世代に引き継ぐべき建造物の修復に必要な檜皮屋根の資材の確保を目的に、ヒノキの植樹活動等が行われています。

|

|

「首里城古事の森」(沖縄県国頭村)

| 首里城の復元、修復に使用されているイヌマキ等の貴重な琉球の木の森づくりを進めていくため、イヌマキの植樹活動等が行われています。 | |

|

|

|

お問合せ先

国有林野部 経営企画課国有林野総合利用推進室

TEL:03-6744-2323