第1部 第1章 第4節 国際的な取組の推進(4)

(4)我が国の国際協力

(我が国の取組)

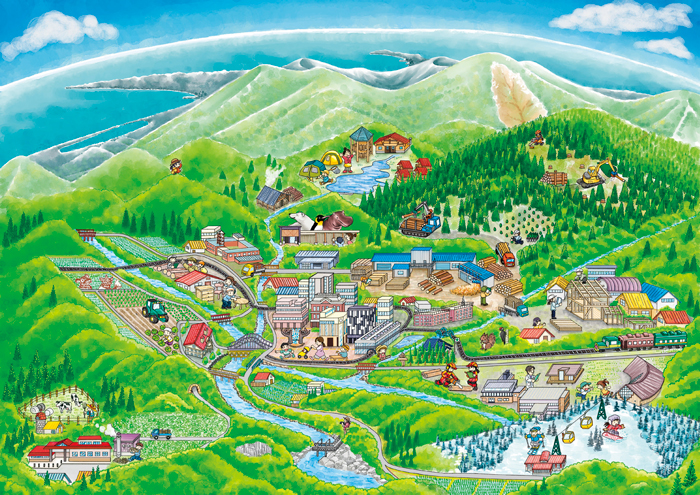

我が国は、JICAを通じて、専門家派遣、研修員受入れ及び機材供与を効果的に組み合わせた技術協力や、研修等を実施している(資料1-35)。令和5(2023)年度にはインドネシアでの森林火災予防に関し、新たに森林・林業分野の技術協力プロジェクトを開始した。

また、JICAを通じて開発資金の低利かつ⾧期の貸付け(円借款)を行う有償資金協力による造林、人材の育成等の活動支援や、供与国に返済義務を課さない無償資金協力による森林管理のための機材整備等を行っている。

このほか、林野庁は補助事業を通じて開発途上国における持続可能な森林経営や森林保全等の取組を支援するとともに、森林の防災・減災機能の強化に資する技術開発等を推進している(事例1-10)。

事例1-10 ケニア乾燥・半乾燥地域における⾧根苗植林技術の開発

東アフリカに位置するケニア共和国は、2010年時点で約7%だった森林被覆率を2032年までに30%にすることを目標に掲げ、植林活動を積極的に行っている。しかし、同国の国土の約80%を占める乾燥・半乾燥地では、降雨が不安定で苗木の活着率が悪いことから、湿潤地に比べて植林が進んでいない状況にある。

そこで、公益財団法人国際緑化推進センター(JIFPRO)は、2021年度から林野庁補助事業の下で、ケニア森林研究所と協力し、厳しい乾燥にも耐えられる⾧根苗の技術開発と普及を行っている。

2022年度からは、日本の大手建機メーカーであるコマツが参画したことにより、深い植穴掘削を効率的に行う建機の確保が容易となった。同年度以降、70戸以上の小規模農家の保有地において⾧根苗植林活動を通じた技術実証を行っている。

(国際機関を通じた取組)

国際熱帯木材機関(ITTO(*84))は、熱帯林の持続可能な経営の促進と熱帯木材貿易の発展を目的として1986年に設立された国際機関であり、横浜市に本部を置いている。加盟国は、2023年12月現在、生産国と消費国の計75か国及びEUである。我が国は、ITTOへの資金拠出を通じて、生産国のプロジェクトを支援している。

2023年11月にタイで開催された第59回国際熱帯木材理事会(ITTC59)では、ITTOの設置根拠となる「2006年の国際熱帯木材協定」の再延⾧に向けたプロセスや世界の森林減少・劣化を防止するための取組等について議論された。我が国は、ベトナム、タイ及びインドネシアに続き、マレーシアにおける「持続可能な木材利用の促進」プロジェクトへの支援を表明した。これらのプロジェクトを通じ、各国内の木材需要の開拓による木材産業の安定化と東南アジアにおけるカーボンニュートラルの実現に貢献することとしている(*85)。また、食料生産等と調和した持続可能な森林経営を促進するため、コートジボワールにおけるプロジェクトへの支援も表明した。

さらに、我が国はFAOの信託基金によるプロジェクトへの拠出により、開発途上国における山地流域の強靱(じん)化のための取組や、森林保全と農業を両立し森林減少の抑止に有効なアプローチを浸透させる取組を支援している。

(*84)ITTOを通じた合法性・持続可能性が確保された木材等の流通及び利用の促進については、第3章第1節(4)127ページを参照。

(*85)林野庁ホームページ「第59回国際熱帯木材理事会の結果について」

お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班

代表:03-3502-8111(内線6061)

ダイヤルイン:03-6744-2219