株式会社 大林組 受賞者レポート

森林×ACTチャレンジ2024

森林づくり部門

|

株式会社 大林組 |  |

持続可能な森づくりによる森林資源の循環利用と森林共生都市の実現

| サステナブル・サプライチェーンの共創 |

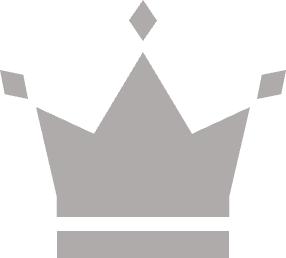

株式会社 大林組では、「サステナブル・サプライチェーンの共創」の実現に向けて、木を活かし自然と共生する循環型ビジネスモデル「Circular Timber Construction®」を掲げ、川下(建設)の木造・木質化建築の推進にとどまらず、川上(植林、育林)から川中(加工、調達)、川下の先(発電・供給)までの循環を活性化させるため、各段階で様々な取組を実施しています。

また、森林の成長量だけで建設・エネルギーを賄う、森林と共に生きる森林共生都市「LOOP50®」構想を策定し、その実現に向け、国との「木材利用促進協定」も活用しながら、国産材を中心とした木材利用及び循環型の森林利用を促進しています。

Circular Timber Construction®

森林共生都市 LOOP50® 構想

| 循環利用に貢献する森林整備 |

北海道の社有林では、地元の森林組合と連携し、間伐等の保育と毎年一定区画の皆伐及び同区画の再造林を計画的に実施しており、健全な森林の維持・循環を図ることで、木材供給と自然環境保全に貢献しています。伐採により生産された木材については、建築用材やバイオマス燃料として地元の事業者に供給するサプライチェーンを構築することで、さらなる森林整備を進める原資とするとともに、再造林にあたっては、コンテナ苗や低密度植栽を採用することで効率化も図っています。

| 再造林の促進に向けて |

循環利用の中で川上にあたる「植林・育林」において、従来の苗木の生産を露地栽培で行うことは、天候に左右されることや、出荷までに最長2年程度を要する等、安定供給が課題でした。そこで、同社では、木造建築物の構造部材として利用可能なカラマツをはじめとした苗木を、室内において人工光による環境制御を行うことで、環境や季節にとらわれず、播種から出荷可能なサイズまで安定的かつ効率的に苗木を育成する技術を開発しました。同技術により育成したカラマツの苗木を鳥取県日南町において植樹するとともに、人工光と自然光を組合わせたハイブリッド型の苗木生産システムを開発、パイロットプラントを設置し、年間約1万本の苗木生産に取り組んでいます。同町は、町面積の9割を森林が占め、SDGs未来都市計画の下、循環型林業モデルとして、スマート林業や皆伐再造林用の苗木生産等を進めており、再造林の促進に向けた同社の取組は、林業成長産業化と地域振興に貢献しています。

環境制御されたカラマツ苗木の人工光育成

| 豊かな生物多様性を未来につなぐ |

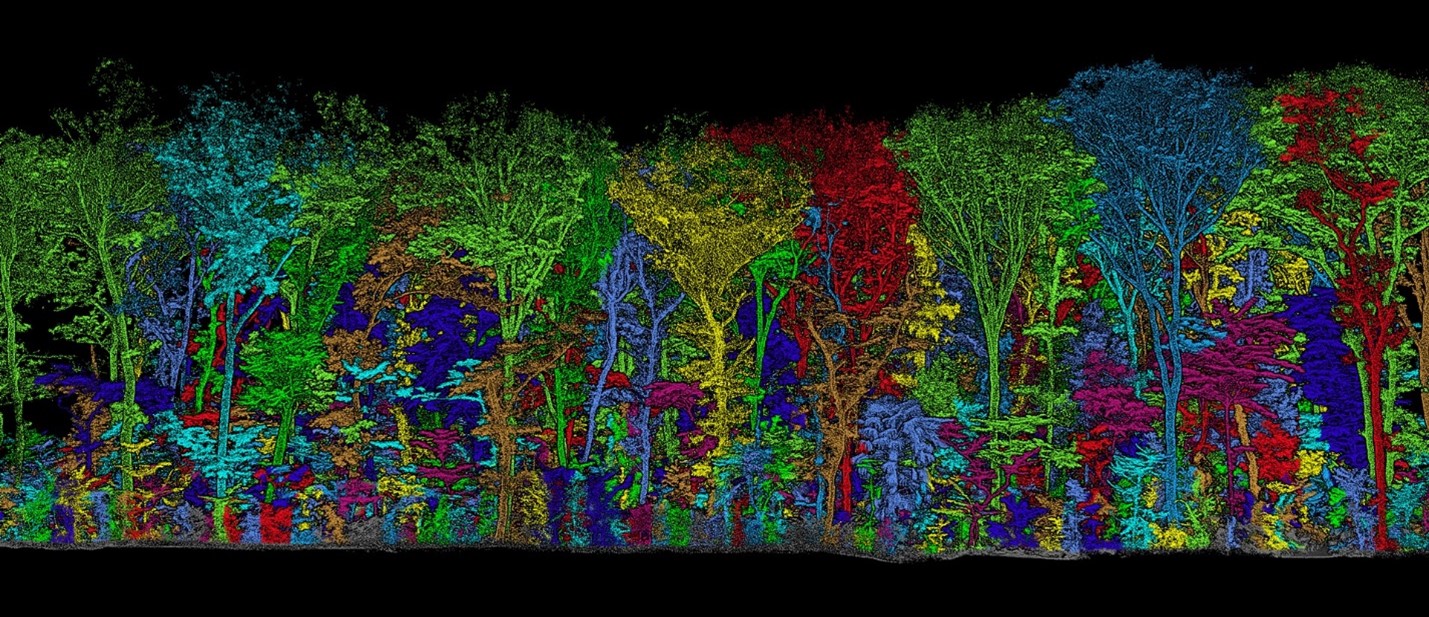

同社技術研究所(東京都清瀬市)の社有林は、里山林の一部であり、環境省「自然共生サイト」の認定を受けています。30by30 実現に向け、また、1965年の開所前からの姿を残す樹木や希少植物を未来につなぐため、絶滅危惧種2類に指定されている林内のキンランやギンラン等の希少植物のモニタリングと管理を継続的に実施するとともに、レーザ計測で取得した点群データを用いて樹木の1本1本にIDを付与することで分布を把握する森林の管理手法の検討等も進めています。さらに、地元の市民団体を招いた希少植物の観察会を2009年から毎年実施(コロナの時期を除く)し、森林環境保全の啓発に繋げるとともに、地域の方々との交流の場としても活用しています。

点群データを用いた樹木のモニタリング

技術研究所における自然観察会

| 審査員の講評 |

循環型ビジネスモデルを掲げ、川下の建設業としての木造・木質化建築の推進にとどまらず、川上の再造林の課題を捉え、将来の国産材利用を見据えた苗木の安定供給に向けた取組を高く評価しました。更なる発展を期待しています。

皆川 芳嗣(株式会社農林中金総合研究所 理事長)

お問合せ先

森林整備部森林利用課

ダイヤルイン:03-6744-2409