ナラ枯れ被害

更新日:令和6年1月12日

ナラ枯れ発生状況

ナラ枯れ被害について【R5.12.7修正】(PDF : 623KB)

近年、カシノナガキクイムシ(カシナガ)が媒介するナラ菌により、ミズナラ等が集団的に枯損する「ナラ枯れ」が発生しています。

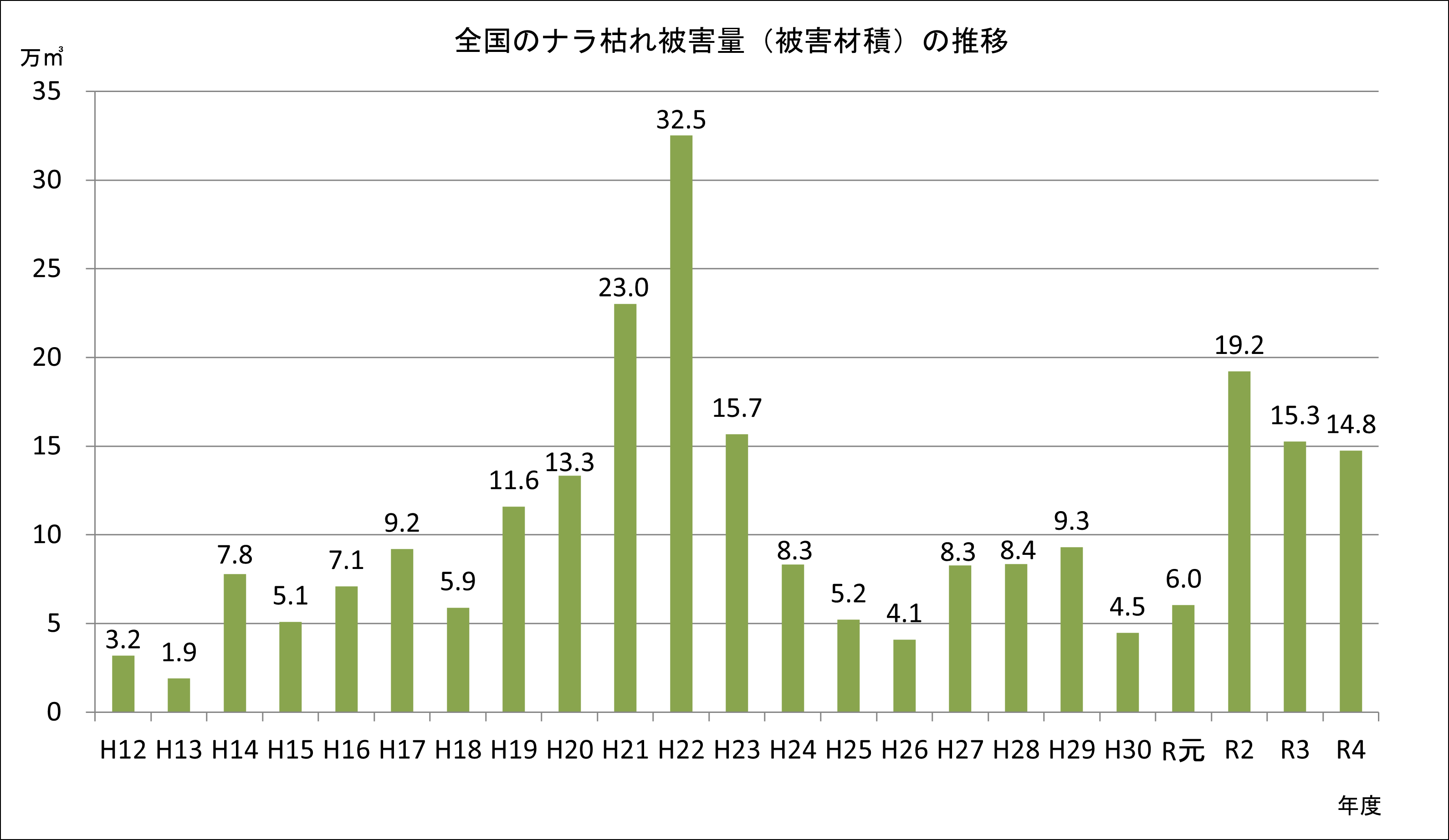

令和4年度の全国のナラ枯れ被害量は、前年度比97%の約14.8万立方メートルとなりました。

注1 民有林(林野庁所管以外の国有林含む。)については、都道府県からの報告による。

2 国有林(官行造林地を含む。)については、森林管理局からの報告による。

3 少数点以下第二位を四捨五入した。

4 四捨五入により、「都道府県別ナラ枯れ被害量(被害材積)の推移(総数)」の合計値と一致しない場合がある。

ナラ枯れ被害量について、詳細はこちら

「令和5年度ナラ枯れ被害量(速報値)」(PDF : 319KB)について ![]()

ナラ枯れ被害は、7~8月頃に急速に枯れ、11月以降枯れることが少ないことから、林野庁では早期に被害状況を把握するため10月末までの被害状況を調査しており、その結果を「速報値」として公表しています。

全国のナラ枯れ被害量(被害材積)の推移(平成12~令和4年度)【R5.12.7修正】(PDF : 106KB)

都道府県別ナラ枯れ被害量(被害材積)の推移(総数)(平成30年~令和4年度)【R5.12.7修正】(PDF : 84KB)

民有林における都道府県別ナラ枯れ被害量(被害材積)の推移(平成30年~令和4年度)【R5.12.7修正】(PDF : 80KB)

国有林における都道府県別ナラ枯れ被害量(被害材積)の推移(平成30年~令和4年度)(PDF : 87KB)

なお、令和4年度森林病害虫被害量のEXCELファイルについては「政府統計の総合窓口(e-stat)」の「森林病害虫被害量-確報-令和4年度森林病害虫被害量」に掲載しています。

<令和4年度ナラ枯れ被害量の訂正>

当ページで掲載していた資料のうち、令和4年度のナラ枯れ被害量について、次のとおり修正して掲載しています。(令和5年12月7日)

| 資料名 | 区分 | 正 | 誤 | ||

| 都道府県別ナラ枯れ被害量(被害材積)の推移(総数)(平成30年~令和4年度) | 区分\年度 | R4 | 対前年度比 | R4 | 対前年度比 |

| 東京都 | 6.0 | 161% | 9.7 | 263% | |

| 合計 | 147.6 | 97% | 151.3 | 99% | |

| 民有林における都道府県別ナラ枯れ被害量(被害材積)の推移(平成30年~令和4年度) | 区分\年度 | R4 | 対前年度比 | R4 | 対前年度比 |

| 東京都 | 5.9 | 158% | 9.6 | 260% | |

| 合計 | 128.2 | 98% | 132.0 | 101% | |

|

(写真提供:一般社団法人日本森林技術協会) |

|

|

被害木の状況 大量のフラス(カシナガが孔道を掘った木くずや糞などの混ざったもの)がみられる (写真提供:一般社団法人日本森林技術協会) |

ナラ枯れ発生のメカニズム

|

カシノナガキクイムシ(写真提供:一般社団法人日本森林林業技術協会) (体長4.5~5.0ミリメートル) |

|

羽化脱出 (翌年の夏)

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

| 孔内で成長・羽化したカシナガの新成虫は、主に翌年の6月から8月に脱出。この際、ナラ菌が持ち出される。 | ナラ菌が感染した部分の細胞が死ぬと、道管が目詰まりを起こすため、通水障害を起こす。この結果、多くのナラは7月下旬頃から8月中旬にかけて葉が変色し、枯死に至る。 | 持ち込まれたナラ菌は、孔道を伝ってまん延し、樹木の細胞に害を与える。また、卵からかえったカシナガの幼虫は、孔道内で生育する。 | 羽化脱出したカシナガは、健全なナラに飛来。集合フェロモンによって集中的にせん入し、産卵。このとき、病原菌であるナラ菌を持ち込む。 | |||

ナラ枯れの防除手法

予防手法(秋~春)

健全木へのカシノナガキクイムシの侵入を防ぐため、粘着剤等の塗布またはビニールシートの被覆を実施

|

|

カシノナガキクイムシの付着を防止するためのビニール巻き |

|

ビニール巻き(写真提供:一般社団法人日本森林技術協会) |

・「殺菌剤の樹幹注入」により、樹木を枯らすナラ菌や、カシノナガキクイムシの餌となる酵母等を殺菌し、樹木の枯死やカシノナガキクイムシの繁殖を防止

|

殺菌剤の注入(アンプルの底部に穴をあけ自然圧で注入) |

|

施工後(写真提供:一般社団法人日本森林技術協会) |

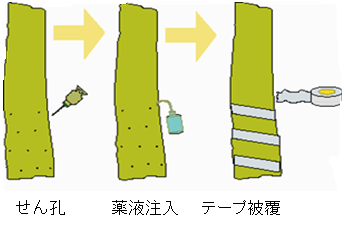

伐倒駆除手法(秋~春)

被害木内のカシノナガキクイムシを駆除するため、羽化脱出前に薬剤によるくん蒸または焼却を実施

|

|

<被害立木のくん蒸> 比較的地際に近いところにせん入する性質を利用し、立木の状態でせん孔し、くん蒸剤(カーバム剤等)を注入した後、布製のガムテープで被覆し、駆除後に伐倒する。 |

ナラ枯れ被害対策マニュアル

林野庁森林環境保全総合対策事業(ナラ枯れ被害の総合的防除技術高度化事業)により、各地で取り組まれている様々な防除技術を評価するとともに、これを組み合わせて地域にあった総合的な被害対策を検討・構築するために必要な事項をとりまとめ、これに最新の情報や詳細な手法の紹介を加えた「ナラ枯れ被害対策マニュアル改訂版(平成27年3月版)」を作成したので、現場での効果的な被害対策の実施にご活用ください。必要な方は、お問い合わせ先までご連絡ください。

令和4年度ナラ枯れ被害対策の効果調査報告書

青森県で被害が拡大しているミズナラ林のナラ枯れ被害対策として、岐阜県の研究結果を参考に被害木を薪として活用した場合の防除効果を調査、検証した結果、ミズナラ被害木についても薪としての利用と併せカシノナガキクイムシの脱出を大幅に抑制できるという知見が得られました。(委託先:青森県)

2022年ナラ枯れ被害防除実証試験報告書(PDF : 1,303KB)![]()

お問合せ先

森林整備部研究指導課森林保護対策室

ダイヤルイン:03-3502-1063