有用樹のぼう芽等を活用した早期・低コスト広葉樹林造成技術の開発

キーワード:広葉樹林、ぼう芽、天然下種更新、低コスト、下刈り

1 開発目的

アラカシ等のぼう芽や埋土種子、天然下種更新等により発芽した有用樹種を保残し、郷土樹種と組み合わせることで、公益的機能が高い極相林に近い林分構造へ、早期かつ低コストで誘導する。

2 成果の概要

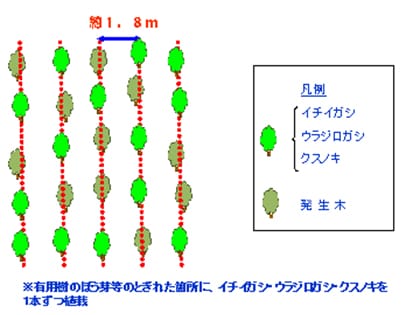

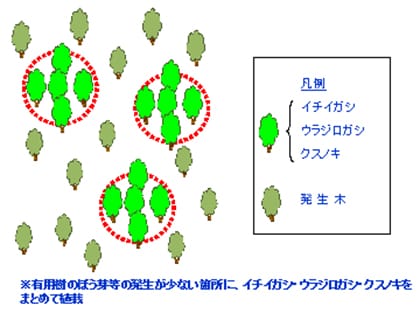

- 人工林皆伐跡地において、イチイ、ウラジロガシ、クスノキの3樹種を発生木に加えて植栽。この場合、植栽方法の違いにより単木植え(単木植区)と巣植え(巣植区)を設け、対照区として天然更新(天然更新区)を設けた。(図1、図2)

- 全ての植栽区において、成立本数が植栽木と合わせて5,000本/haを超え、天然更新区においても10,000本/haを超え天然更新完了。

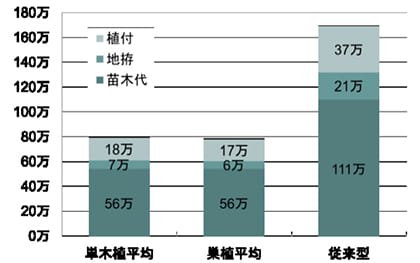

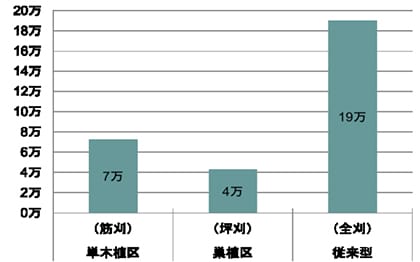

- 更新・保育コストについては、植え込みを行う場合の植栽本数が大きく影響した。作業方法では巣植えで植え付けし、坪刈りで下刈りを行う組み合せが最も作業効率が高い結果となった。(図3、図4)

- 成長量では単木植え、生存率では巣植えが良好となった。

- 広葉樹林を造成するには、ぼう芽を有効利用し保育することが有効である。

図1 単木植区の植栽イメージ 図2 巣植区の植栽イメージ

図3 haあたりの更新に係る経費(円)の比較 図4 haあたりの下刈りに係る経費(円)の比較

3 成果の詳細

- 人工林皆伐跡地において、合計3,000本/ha以上となるように、発生木の平均1,500本/haに加えて、イチイ、ウラジロガシ、クスノキの3種を1,500本/ha植栽する。この場合、植栽方法の違いにより単木植え(単木植区)と巣植え(巣植区)を設け、対照区として天然更新(天然更新区)設けた。下刈りについて単木植えは筋刈り、巣植えは坪刈りを行った。(図1、図2)

- 平成18年度に試験地を設定した後、22年まで下刈りを行い、アカメガシワ等による被圧が大きくなったため、平成25年に除伐を行った。

- 全ての植栽区において、成立本数が植栽木と合わせて5,000本を超え、天然更新区においても10,000本を超え天然更新完了となった。

- 発生有用樹の上長成長については、それぞれの植栽区で個別の樹種について良好な成長がみられたが、天然更新区で良好な上長成長をみせたものが多かった。

- 発生有用樹の肥大成長についても、それぞれの植栽区で個別の樹種について良好な成長がみられたが、天然更新区では他の植栽区に比べると低い値の樹種が多かった。

- 植栽木では、イチイガシとクスノキが肥大・上長成長ともに単木植区で良かった。

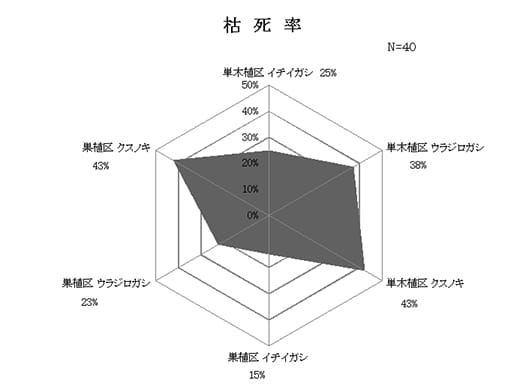

- 枯死本数は植栽当時から単木植区で多く、その中でもクスノキが多かった。(図5)

- 更新にかかるコストは単木植区及び巣植区ともに、従来の広葉樹造林コストと比較して約50%減となった。下刈りでは従来の全刈りと比較し、巣植区の坪刈りで約80%減、単木植区の筋刈りで約60%減となった。(図3、図4)

- 更新から下刈りまでのトータルコストでは約50%削減となり、「単木植え・筋刈り」で53%、「巣植え・坪刈り」で55%のコスト削減となった。

- 成長量では単木植え、生存率では巣植えが良好となった。植栽木と発生有用樹(同樹種)の成長を比較すると、上長成長・肥大成長ともに発生有用樹が良い結果となり、広葉樹林を造成するには、ぼう芽を有効利用し保育することが有効である。

図5 植栽木の枯死率

4 技術開発担当機関及びお問合せ先等

- 担当機関:九州森林管理局 森林技術・支援センター

- 共同研究機関:森林総合研究所九州支所、林木育種センター九州育種場、宮崎大学農学部

- 実施箇所:去川国有林225り2林小班(宮崎県宮崎市)

- 開発期間:平成18年度~平成27年度

- お問合せ先:九州森林管理局 森林技術・支援センター、ダイヤルイン(0985-82-2211)

5 参考情報

[九州森林管理局Webサイト掲載情報]

完了報告・中間報告(H20(ウ)・25)・実施報告(H22~25)(PDF : 8345KB)

中間報告(H20(イ))(PDF : 7786KB)

実施報告(H20(イ)~21)・中間報告(H20(ア))(PDF : 9244KB)

実施報告(H17~20(ア))(PDF : 8655KB)