人工林化された渓畔林の再生手法の開発

キーワード:渓畔林、多様性、林床処理、伐採、微地形、スギ

1 開発目的

人工林化された渓畔林の再生において天然力を最大限に発揮させるための林型誘導技術を開発するとともに、更新完了基準策定のための基礎情報ならびに渓畔林再生に伴う動植物種の多様性の回復に関する知見を得る。

2 成果の概要

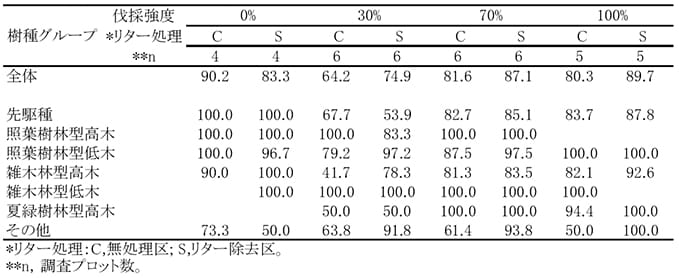

- 落葉性を主とする渓畔林の更新には強度の伐採が必要と考えられ、種子源が比較的多い場合は林床処理によって本来の渓畔林への誘導を促進できる可能性がある。(表1)

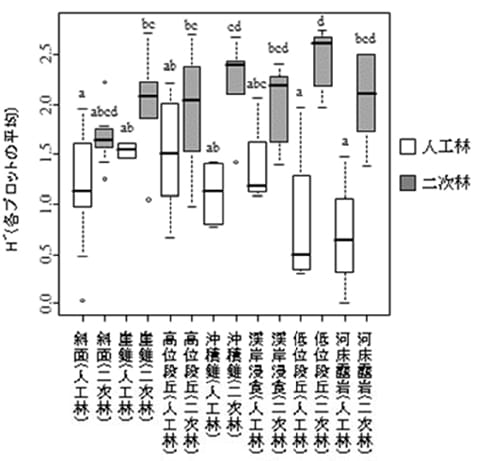

- 人工林化による種多様性の低下は、渓畔域の中でも流路に近い微地形(低位段丘や河床付近の露岩部)で著しく、植生の総被度のような量的な衰退よりも多様度に代表される質的な劣化を引き起こしている。(図1)

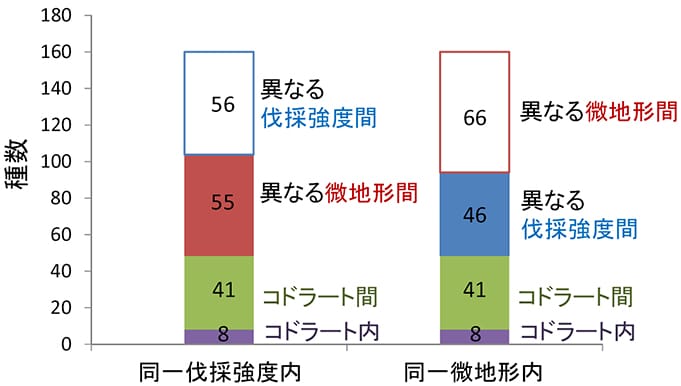

- 渓畔林の植物種多様性を回復させるためには、複数の微地形に対して異なる伐採強度を組み合わせて、伐採面をパッチ状に分散配置することが効果的である。(図2)

写真1 プロットの状況。手前が無処理区、奥がリター処理区

表1 各処理区間における平均生存率(%)

3 成果の詳細

- 試験は、斜面、崖錐、高位段丘、渓岸浸食壁、河床・露岩、氾濫原といった微地形において、小面積皆伐区(伐採率100%)、単木強度伐採区(伐採率70%)、単木弱度伐採区(伐採率30%)、無処理区(伐採率0%)を設けるなどして行った。

- 凶作の翌年の豊作など堅果被食率が低くなるケースでは、林地への枝条散布によりげっ歯類の貯食堅果からの更新を促進できる可能性がある。

- 渓畔域の針葉樹の部分伐採は水棲昆虫相の個体数増大および多様性の回復に効果があり、とくに淵部分での強度の伐採が有効である。

- また、伐採にともない一時的に河川に供給されるスギリター(地面に落ちて堆積した葉や枝)も、水生昆虫の資源として一定の役割を果たしている。

- しかし、剥ぎ取り食者にとっては、食物資源である藻類生産を阻害する要因ともなるため、河川全域をスギリターが覆うような状況は避けるべきである。

- 以上の成果は、樹木の生活史や森林の更新の時間スケールから考えると、極めて短期的な動態をとらえたに過ぎない。したがって、ここに提示した管理指針も、長期的にみて必ずしも確定的なものではない。

図1 各微地形における林種ごとの種多様度指数

図2 加法配分法に基づく植物種多様性の内訳の分析結果

4 技術開発担当機関及びお問合せ先等

- 担当機関:九州森林管理局 森林技術・支援センター

- 共同研究機関:宮崎大学農学部

- 実施箇所:去川国有林258ろは林小班(宮崎県宮崎市)

- 開発期間:平成21年度~平成27年度(繰上完了、予定は30年度)

- お問合せ先:九州森林管理局 森林技術・支援センター、ダイヤルイン(0985-82-2211)

5 参考情報

[九州森林管理局Webサイト掲載情報]

完了報告・実施報告等(H21~25)(PDF : 8678KB)