天然生広葉樹を活用した低コストな針広混交林造成技術の開発

キーワード:針広混交林、地拵え、下刈り、低コスト、ヒノキ

1 開発目的

皆伐跡地にヒノキを植栽する際、天然更新木(ヤマザクラ、クリ等)を活用することにより、1.ヒノキ植栽本数の低減と地拵え・下刈りの簡略化による低コスト化を図るとともに、2.有用広葉樹育成技術の確立を図る。

2 成果の概要

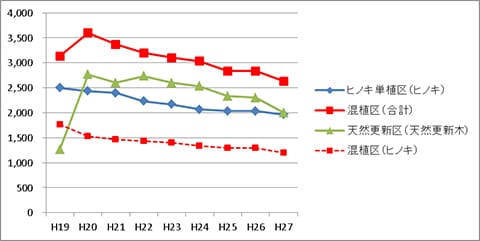

- 天然更新木を活用することで植栽本数の削減が可能である。(図1)

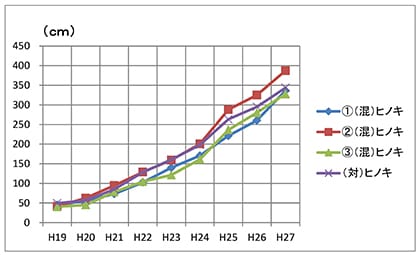

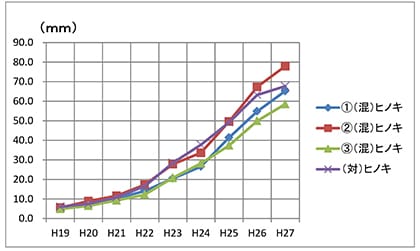

- 地拵え、下刈り等の作業を簡略化しても、ヒノキの成長は、樹高、根元径とも対照区と大きな差がなく、これらの作業は通常の半分程度の回数でも問題ないと思われる。(表1、図2、図3)

図1 haあたり本数の推移

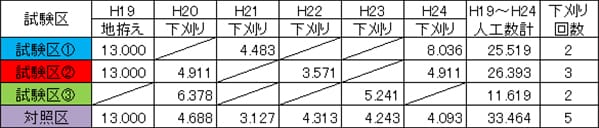

表1 試験区別の地拵え、下刈り実施の状況

地拵えは、標準功程による。

※試験地1~3において、それぞれ「ヒノキ単植区」「混植区」「天然更新区」を設け、地拵え、下刈りについて表のような実施方法の違いを設けた。「対照区」は、ヒノキ植栽木と天然更新木が点在。

図2 試験区別の「混植区」におけるヒノキ樹高成長の推移

図3 試験区別「混植区」におけるヒノキ根元径の推移

3 成果の詳細

- 植栽コストは、天然更新木を活かして植栽を行った「混植区」では、平成19年の試験地設定時はヒノキ植栽木1,767本/ha、天然更新木1,367本/ha、合計3,133本/haであり、苗木コストは5割程度削減できた。平成27年調査時は、ヒノキ植栽木1,200本/ha、天然更新木1,433本/ha、合計2,633本/haで推移している。(図1)

- 混植区では、平成27年調査時は、広葉樹に被圧されたヒノキ植栽木は見られない。

- 地拵え、下刈り等の簡略化については、対照区(地拵え+下刈り5回)に対して、地拵え無し、下刈り2回の試験地(試験区(ウ))においても、ヒノキの成長は対照区をそれほど下回らず成長できていることから、人工数が01月03日に削減できる可能性。(表1、図2、図3)

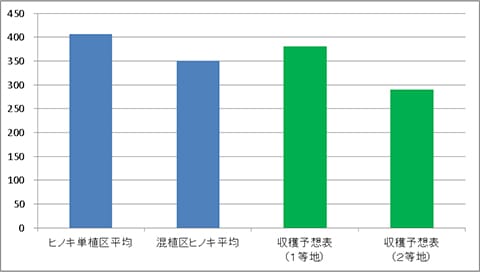

- 混植区のヒノキの樹高は単植区に比べて低くなっているが、岡山県収穫予想表(樹高)のヒノキ1~2等地に該当する成長となっている。(図4)

- 試験地では、有用広葉樹であるヤマザクラ、クリなどが通直に生育している。

- 「混植」による更新は可能であったが、天然更新木の選定、植え込み個所の配置の検討、下刈りなど保育作業の複雑化など、作業が煩雑となった。「混植」ではなく、植栽するエリアと天然更新するエリアを伐採前に決めることで、コストをより削減することが可能と考えられる。

図4 平成27年度時点(9年生)でのヒノキ樹高

収穫予想表は、岡山県での11年生の値。

4 技術開発担当機関及びお問合せ先等

- 担当機関:近畿中国森林管理局 森林技術・支援センター

- 共同研究機関:なし

- 実施箇所:古谷527へ1林小班(岡山県新見市)

- 開発期間:平成19年度~平成28年度

- お問合せ先:森林技術・支援センター、ダイヤルイン(0867-72-2165)

5 参考情報

[近畿中国森林管理局Webサイト掲載情報]

完了報告書(PDF : 216KB)