広葉樹施業体系の確立-ブナ天然下種更新における保育効果等の検証-

キーワード:広葉樹施業、ブナ、天然下種更新、刈出し、下刈り、間伐率、大径材生産

1 開発目的

ブナ種子の豊凶サイクルや稚樹発生、その後の成長メカニズムの解明を図り、天然下種更新や保育方法など施業体系の確立を図る。

2 成果の概要

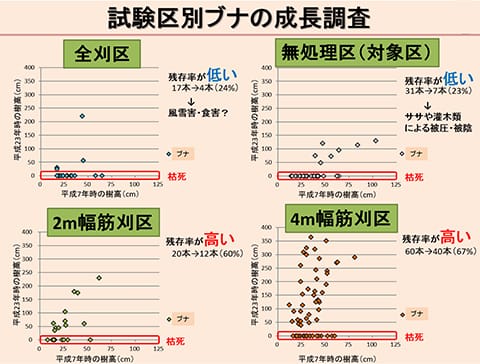

- ブナ等の広葉樹伐採跡地で天然下種更新や稚樹成長を促す方法としては、種子の豊作年に、母樹の樹冠下において、2~4m幅程度の筋刈りを実施することが有効である。(図1)

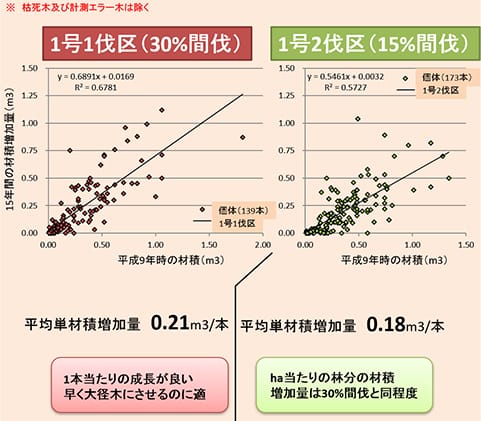

- 林分成長の観点から早期に大径木を含んだ林分に移行させたい場合は材積伐採率30%間伐が望ましい。(図2)

図1 刈出し方法別の稚樹残存率の状況

図2 間伐率別の単木材積増加量

- ブナ種子落下量は母樹の樹冠下に多く、豊作年ほど健全種子の割合が多くなり、健全種子が多数得られた。(図3) このため、翌年の着床率が高い。

- ブナ稚樹の残存率と成長は刈出し方法によって異なり、全刈りよりも4mあるいは2m幅の筋刈りの方が良い結果となった。(図1)

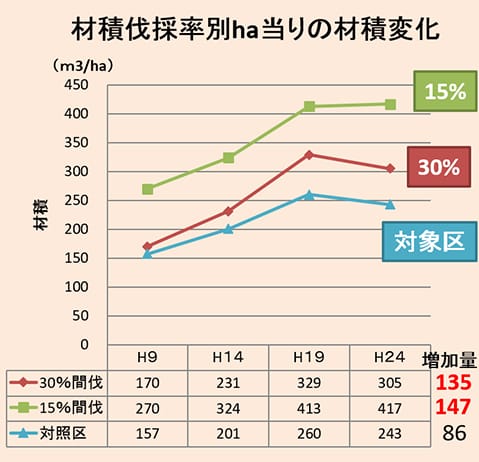

これは、全刈りの場合は、日当たり、乾燥、気象害、植生回復による被圧や被陰が生じることによると考えられる。 - 15%と30%の間伐比較を行ったが、林分材積の増加量の差は小さかった。(図4)

しかし、30%の間伐実施箇所における残存木の単材積の増加量は多くなった。大径木を含む林分とする場合は30%間伐がよい。(図2) - 間伐効果(林分材積増加量)は伐採後10年前後で低下したことから、間伐のサイクルは10年程度が効果的である。(図4)

図3 ブナ種子の豊凶状況と健全種子割合

図4 間伐率別の林分材積の変化

4 技術開発担当機関及びお問合せ先等

- 担当機関:東北森林管理局 森林技術・支援センター、米代東部森林管理署、技術普及課

- 共同研究機関:なし

- 実施箇所:米代東部森林管理署2220林班い小班(秋田県大館市)、ほか2個所

- 開発期間:平成7年度~平成26年度

- お問合せ先:東北森林管理局 技術普及課、ダイヤルイン(018-836-2023)

5 参考情報

[東北森林管理局Webサイト掲載情報]

完了報告(PDF:1207KB)