空中取り木による青森ヒバ苗木の生産の試み

キーワード:ヒバ、取り木、苗木

1 開発目的

ヒバの空中取り木による苗木生産の可否と間伐跡地及び樹冠ギャップ等への苗木植栽後の成長を検証する。

2 成果の概要

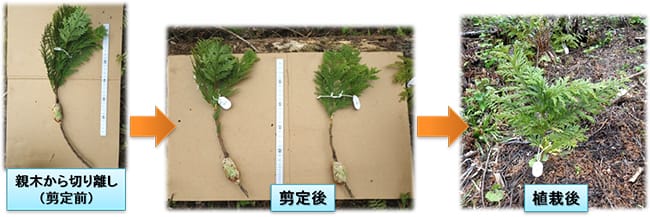

- 樹木の枝のうち、低い位置の枝を取り木として使用するなどにより、発根性が90%以上となる苗木生産の方法を開発した。(写真1、写真2、写真3)

- 取り木作製後も発根のためのミズゴケ部分を除去せずに給水することで数週間保存が可能となるなど、空中取り木の保存方法を開発した。

- また、取り木苗木の成長について、光環境の悪い成林をしている天然林や人工林では複層林よりも成長が落ちる結果となった。

写真1 空中取り木作製の手順

写真2 発根の状況(発根性「大」の場合) 写真3 空中取り木と苗植栽

3 成果の詳細

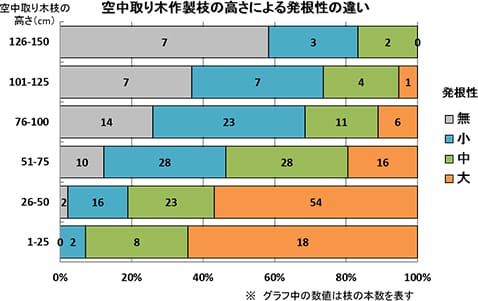

- 空中取り木を作製する枝の位置については、枝の高さが低いほど発根性が高い。(さし木のための穂木の採補部位と発根性との関係と同じ。)(図1)

- 取り木をする枝のはく皮箇所(はく皮前)が8mm以上の場合に発根性が高い。

- 取り木をする枝のはく皮箇所が枝元(幹際)に近いほど発根性が高い。

- 空中取り木の作製をする枝の位置が高い場合でも、枝の長さが長い場合や枝が太い場合は発根性が高くなる。

- 取り木苗の作製後も発根のためのミズゴケ部分に給水することで数週間の保存が可能。(写真4)

- 空中取り木苗の植栽後の樹高成長については、各試験地の光環境によって大きな差が認められた。ある程度の日照が確保されている林分では、樹冠が閉鎖されているような林分に比べ、平均樹高成長量に最大4倍の違いがあった。(表1)

図1 空中取り木を作製する枝の高さの違いによる発根性の違い

(発根性小:ミズゴケの部分が 1/ 3未満が根に被覆されている場合、発根性中 :1/ 3以上 2/ 3未満が根に被覆されている場合、発根性大 :2/ 3以上が根に被覆されている場合)

写真4 ミズゴケ部分への給水による保存

表1 林分の違いによる空中取り木苗の平均樹高成長量比較

複層林とは上木がスギ、下木にヒバを植えたもの

4 技術開発担当機関及びお問合せ先等

- 担当機関:東北森林管理局 森林技術・支援センター

- 共同研究機関:森林総合研究所東北支所、青森県産業技術研究所、平内青森ヒバ研究会

- 実施箇所:金木支署362林班に4小班、219林班ろ小班、236林班は小班、347林班い小班、358林班は8小班(青森県北津軽郡)

- 開発期間:平成24年度~平成27年度

- お問合せ先:東北森林管理局 森林技術・支援センター、ダイヤルイン(0173-57-2001)

5 参考情報

[東北森林管理局Webサイト掲載情報]

完了報告(PDF:1452KB)