人工林に侵入する広葉樹との針広混交林施業の検討

キーワード:針広混交林、本数調整、除伐

1 開発目的

スギ人工林に侵入してきた広葉樹を活かした針広混交林への誘導方法を検討する。

2 成果の概要

- 除伐時に高木性広葉樹の生育空間を確保することが必要であり、本数調整を行うことで針広混交林に誘導する。

- 除伐時に植栽木以外を全刈りすると、高木性広葉樹の侵入が難しくなるため、針広混交林に早期に誘導するには除伐時に高木性広葉樹を保残することが必要。(写真1)

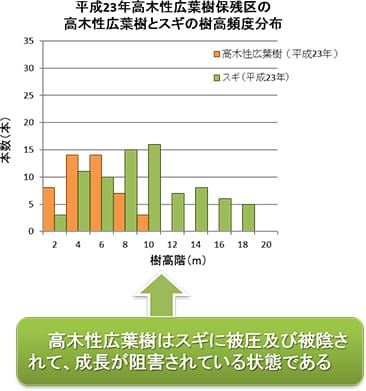

- スギの上層木を間伐等で伐採することにより高木性広葉樹の成長を促していく必要がある。(図2)

- 当初から針広混交林を検討している場合は、低密度でスギ等を植栽し、広葉樹の育成空間を確保することが効果的である。

写真1 高木性広葉樹保残区と全刈区の状況(平成9年)

3 成果の詳細

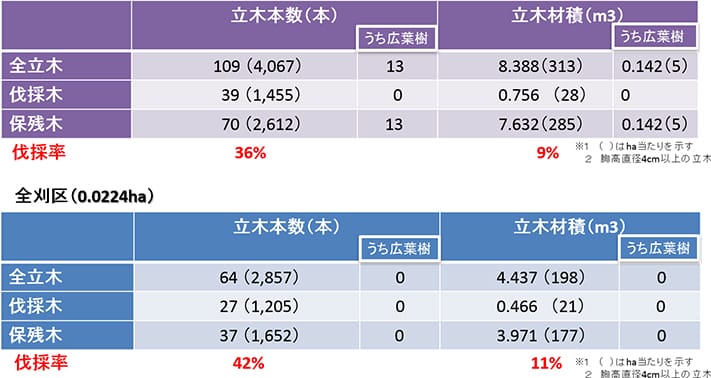

- 皆伐跡地を試験地として、昭和57年に3,000本/haを植栽し、平成9年に除伐を実施する際に、高木性広葉樹を伐採せずに保残する区(高木性広葉樹保残区)と、スギ以外を全刈りする区(全刈22区)の2プロットを設けた。(写真1)

- また、平成25年に、高木性広葉樹の成長や誘導を促すため、試験地内の除伐(主林木を対照として不良木も含む)を実施している。(図1)

- 平成23年の調査では、高木性広葉樹保残区において、高木性広葉樹を保残することでこれら広葉樹がある程度誘導されたが、スギの上層木により保残された高木性広葉樹の成長は鈍化し始めていることが確認された。

- 平成9年の調査では、萌芽更新能力が高い樹種が目立っていたことから、初期のスギ人工林への侵入は前生樹の萌芽によるところが大きいと考えられた。

- 平成23年の調査では、下層に植生している高木性広葉樹は高木性広葉樹保残区に多く、全刈区では少なかった。林分が閉鎖し始めている時期に全刈りをすると、その後の高木性広葉樹の侵入は難しくなり、下層に稚樹等が見られる程度となった。

- 現在、針広混交林(高木性広葉樹保残区)における高木性広葉樹の本数は多いが、スギの樹冠下にある。このため、平成9の除伐時において高木性広葉樹の生育空間を確保できるような施業が必要であった。(図1、図2)

- また、当初から針広混交林を検討している場合は、低密度でスギ等を植栽し、広葉樹の育成空間を確保することが効果的と考える。

高木性広葉樹保残区

図1 除伐の施業概要(平成25年)

図2 高木性広葉樹とスギの樹高頻度分布(平成23年)

4 技術開発担当機関及びお問合せ先等

- 担当機関:東北森林管理局 森林技術・支援センター

- 共同研究機関:なし

- 実施箇所:金木支署234林班ほ1小班(青森県北津軽郡)

- 開発期間:平成8度~平成27年度

- お問合せ先:東北森林管理局 森林技術・支援センター、ダイヤルイン(0173-57-2001)

5 参考情報

[東北森林管理局Webサイト掲載情報]

完了報告(PDF:2063KB)