列状間伐等林分の混交化に関する検討

キーワード:列状間伐、伐採幅、針広混交林

1 開発目的

スギ人工林を針広混交林へ誘導する施業技術体系の確立のため、試験地の広葉樹の成長等の経過観察を行う。

2 成果の概要

樹高成長では列状伐採区が良く、材積成長では群状伐採区が良くなった。また、植物相及び動物相の出現数については、列状伐採が点状伐採、群状伐採に比べて、優位となった。

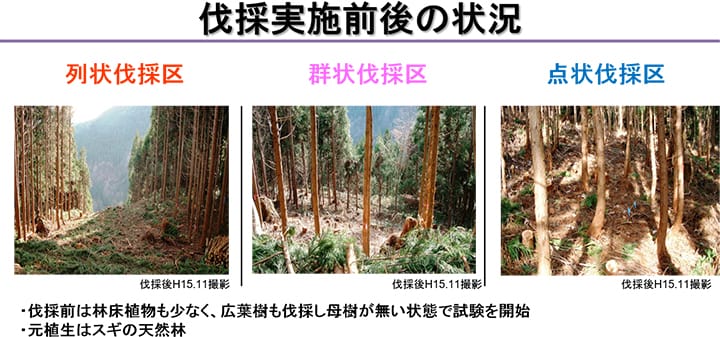

写真1 施業方法別伐採区の伐採時の状況(左から、列状、群状、点状)

写真2 施業方法別伐採区の現状

3 成果の詳細

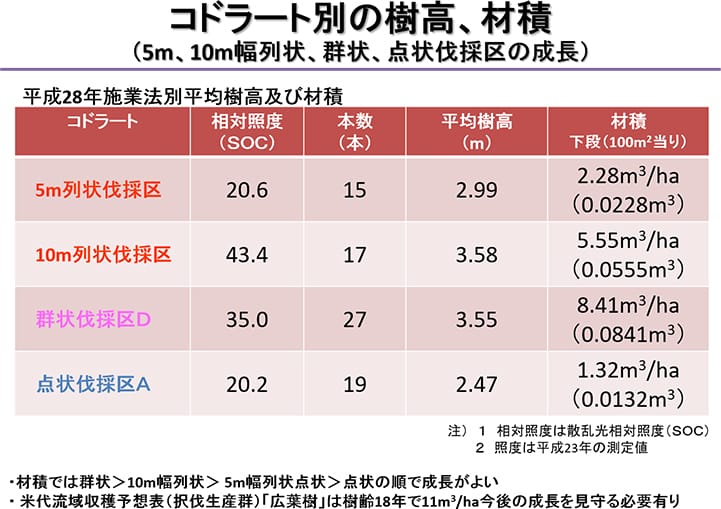

- 施業方法別では、列状伐採区の樹高成長がよく、点状伐採区の1.5倍、群状伐採区では材積成長がよく、点状伐採区の6倍となった。(図1)

- 列状間伐において伐採幅5mと10mを比較すると、広い方が高木性広葉樹の成長を促すようである。

- 針広混交林化として、天然広葉樹等が林分材積の概ね30%以上を占めるという目標には、現在の施業方法では長期間を要する。

- 植物種の出現種数でみると、列状の伐採区及び保残区は伐採後13年間順調に種の数を増やした。また、群状伐採区は伐採3年後に一時的に増加するが、13年が経過すると種数の伸び率は鈍化した。植物種の出現数は、列状>群状>点状の順に多かった。(図2)

- 動物種については、伐採後4~5年目に動物出現数が増加し、その後減少した。出現数では列状伐採区が一番多く、カモシカ、クマ等が確認された。動物種の出現数は、列状>群状>点状の順に多かった。

図1 施業方法別林分状況(樹高、材積等)

図2 侵入植物出現種数の推移

4 技術開発担当機関及びお問合せ先等

- 担当機関:東北森林管理局 森林技術・支援センター 米代東部森林管理署、技術普及課

- 共同研究機関:森林総合研究所 東北支所

- 実施箇所:米代東部森林管理署156い林小班(秋田県大館市)

- 開発期間:平成19年度~平成28年度

- お問合せ先:東北森林管理局 技術普及課、ダイヤルイン(018-836-2023)

5 参考情報

[東北森林管理局Webサイト掲載情報]

完了報告(PDF:2905KB)