天然力活用を踏まえた更新誘導技術の開発

キーワード:天然更新基準

1 開発目的

伐採後の更新計画の作成にあたって、天然更新の可否を判断するための基準を作成する。

2 成果の概要

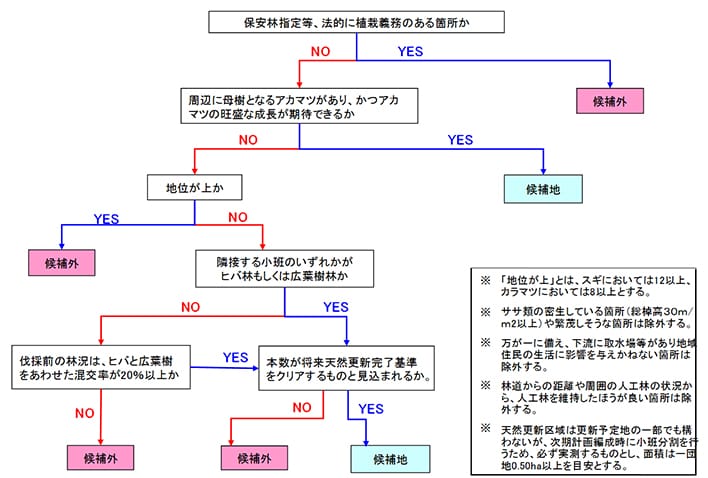

- 天然更新の適用の可否を判断するためのフローチャート(仮説版)を作成し、これに基づき天然更新が見込めそうな3箇所を選定し、検定を行った。(図1)

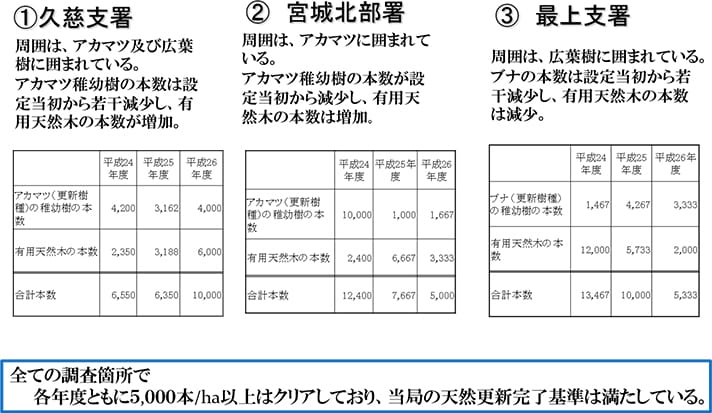

- 3箇所の調査個所は、いずれの調査個所も東北森林管理局の天然更新完了基準を満たした。(図2)

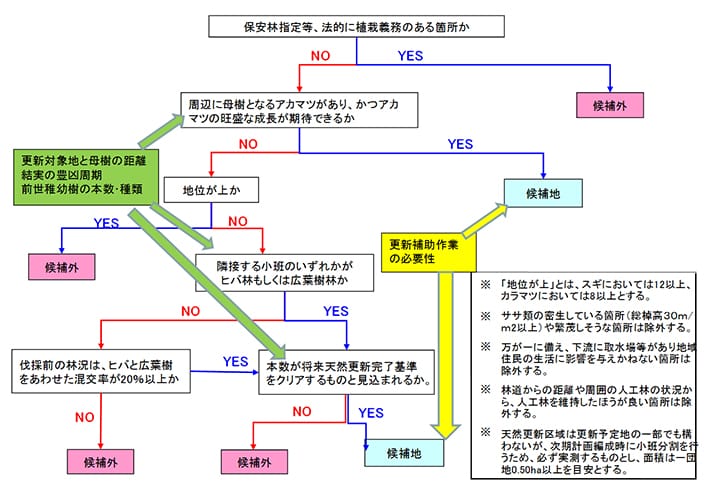

- フローチャートをより分かりやすいものにするため改善を行った。(図3)

図1 フローチャート(仮説版)の作成

図2 調査個所の伐採時の林況とその後の調査結果

3 成果の詳細

- 天然更新の適用の可否を判断するためのフローチャート(仮説版)を作成し、これに基づき天然更新が見込めそうな3箇所を選定し、検定を行った。(図1)

- 3つの調査箇所はいずれも分収造林跡地であり、保安林には指定されておらず、それに伴う植栽義務はなかった。今後、伐期齢を迎える森林の増加が見込まれるが、ほとんどの国有林が保安林に指定されている一方で、分収造林跡地は保安林に指定されていない箇所が多いため、本フローチャートは分収造林跡地を対象とすることが多くなると考えられる。

3つの調査個所は、アカマツ、ヒバまたは広葉樹が周囲にあり、いずれの調査個所も伐採後3カ年度ともに5,000本/ha以上の稚幼樹が発生しており、東北森林管理局の天然更新完了基準を満たした。(図2) - 年度ごとの稚幼樹の本数の増減は、平成24年度に13,467本/haと一端は増加したものの、平成25年には10,000本/ha、平成26年には5,333本/ha と年々減少している。天然更新完了基準は満たしたものの、より確実な更新を図るためには設定時の稚幼樹の本数はなるべく多い方がよい。

- フローチャートの条件を検証し、より分かりやすい指標を目指すためには、条件として母樹からの距離等の具体的数値を定めることが必要であることが明らかとなった。また、伐採前の前生稚樹の影響についても加えるべきであったと考えられる(図3)。

- このほか、更新補助施業の必要性や結実の豊凶周期なども検討する。

図3 フローチャート(仮説版)の改善点

4 技術開発担当機関及びお問合せ先等

- 担当機関:東北森林管理局 計画課 技術普及課

- 共同研究機関:なし

- 実施箇所:久慈支署102林班は5小班(岩手県久慈市)、宮城北部森林管理署161林班に1小班(宮城県大崎市)、最上支署7林班ま小班(山形県最上郡真室川町)

- 開発期間:平成24年度~平成28年度

- お問合せ先:東北森林管理局 技術普及課、ダイヤルイン(018-836-2023)