笹地における新たな天然更新補助作業によるヒバ後継樹の育成

キーワード:ヒバ、天然更新、低コスト、伏条更新、直挿し、刈出し

1 開発目的

風倒被害等によりササ等が繁茂しているヒバ天然林におけるヒバの天然更新補助作業を開発し、ヒバ後継樹を育成するための低コストの施業方法を確立する。

2 成果の概要

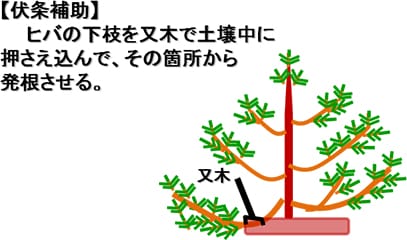

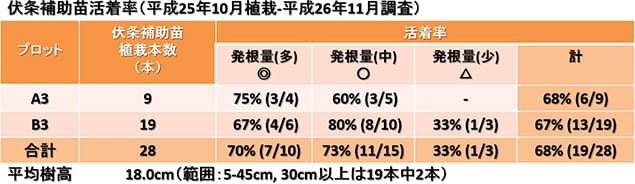

- ヒバの伏条補助による苗木の活着率は70%程度であった。また、親木から切り離さずに伏条更新木とすることも可能と考えられた。この方法による苗木の数量は限定的であり、また、発根量を稼ぐためには3年程度の期間を要するため、伏条補助による苗木は補助的な形での活用が良いと考えられる。(図1、図2、写真1)

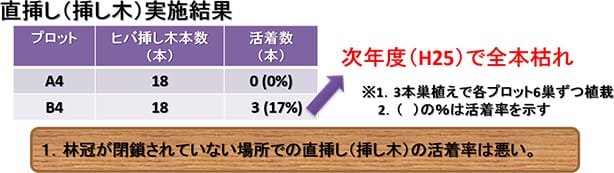

- ヒバの直挿しは発根していないため、光環境が良い風倒木被害地では活着が悪かった。(図4)

- ヒバ天然稚樹の成長を促すためには、ササや雑灌木類の状況に応じて、その都度刈払いを行う必要があり、樹高30cm未満の有用天然木も含め成長を促すと、早期に更新完了させることができる。

図1 伏条補助のイメージ 写真1 伏条補助枝の発根状況(発根状況のよいもの)

図2 伏条補助の活着率

3 成果の詳細

- 試験地については8区画設け、刈出し実施区画(A)と無実施区画(B)に4区画ずつ2分し、それぞれの4区画のうち、1区画を地表処理実施区画(A2、B2)、伏条補助実施区画(A3、B3)、直挿し実施区(A4、B4)とした。(図3)

- ヒバの伏条補助については、枝を地上に接地させることで発根させ、苗木として使用することを目的とするもの。その活着率は70%であった。また、親木から切り離さずに伏条更新木とすることも可能と考えられた。

伏条補助から発根させ苗木として活用できることは分かったが、この方法による苗木の数量は限定的であり活着後の樹高も30cmに満たない苗が多かった(19本中2本のみ30cm以上)。また、発根量を稼ぐためには3年程度の期間を要するため、ヒバ天然林等の苗木の植栽は山取苗や山地ざし養苗に加え、伏条補助苗は補助的な形で活用し、個体数の増加を図っていくことが良いと考えられた。(図2、写真1) - ヒバの直挿しは発根していない状態で実施するため、光環境が良い風倒木被害地では活着が悪かった。また、直挿しの実施時期も6月ということで活着率に影響していると考えられる。活着した個体でもかろうじて枯れていない程度の状態であり、次年度には枯死した。(図4)

- ヒバ天然稚樹の刈出しの効果については、刈出しを実施したプロットと実施していないプロットの樹高成長量を比較したが差はみられなかった。これは秋季1回だけの実施のため、樹高成長に与える効果が小さかったためと考えられる。樹高が高いヒバ天然幼稚樹ほど樹高成長量が大きくなる傾向であった。

図3 試験地における区画設定

図4 直挿しの実施結果

4 技術開発担当機関及びお問合せ先等

- 担当機関:東北森林管理局 森林技術・支援センター

- 共同研究機関:森林総合研究所東北支所、平内青森ヒバ研究会

- 実施箇所:金木支署236林班は小班(青森県北津軽郡)

- 開発期間:平成20年度~平成26年度

- お問合せ先:東北森林管理局 森林技術・支援センター、ダイヤルイン(0173-57-2001)

5 参考情報

[東北森林管理局Webサイト掲載情報]

完了報告(H26)(PDF:826KB)、完了報告(H24)(PDF:1036KB)