北海道における低コスト再造林を目指した天然更新活用型作業方法とその効果の検証

キーワード:作業システム、トドマツ、カラマツ、地がき、帯状伐採、低コスト

1 開発目的

人工林主伐後の天然更新を低コストで誘導するための「地がき」方法の確立。

2 成果の概要

- (1)カラマツ人工林

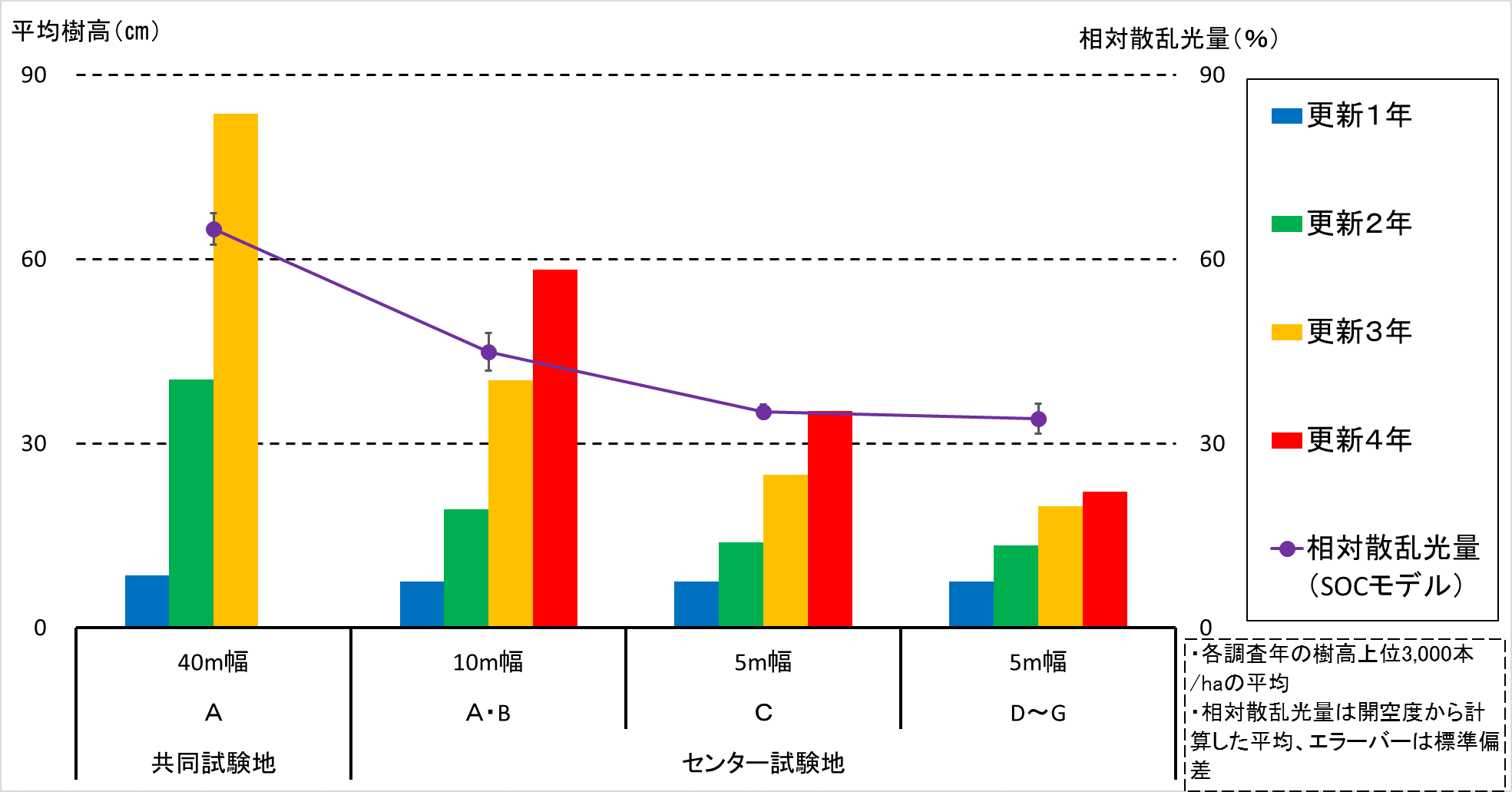

- ・カラマツ更新木の樹高上位3,000本/haの平均を見ると、相対散乱光量が高い40m幅で最も高い樹高成長。(グラフ1)

- ・カラマツ更新木の樹高成長を促すために伐採幅を広くすることや種子供給等の導入条件、地がき処理によるササの回復を抑制する効果を最大限に活用することで、再造林の低コスト化に大きな効果。

- ・植付までの人工造林(機械地拵+コンテナ苗植付)と比較して4~5割以下で実行可能。

- (2)トドマツ人工林

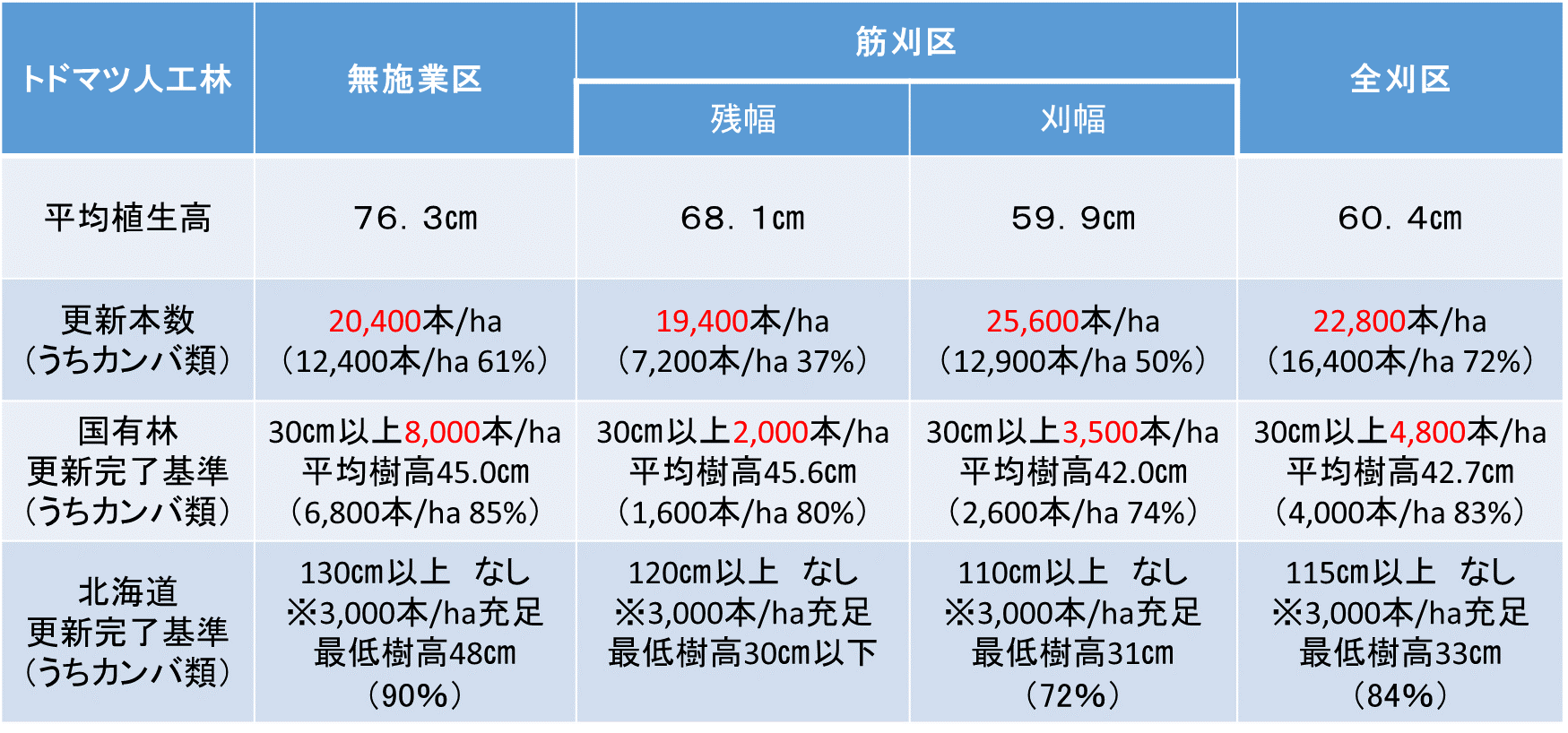

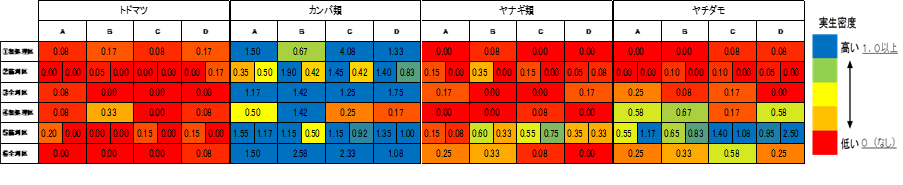

- ・国有林の完了必要である樹高30cm以上に達した本数のうち、80%前後をカンバ類が優占。更新期間が5年という短期間で更新完了させる必要から、安定した種子の供給が期待でき初期成長の早いカンバ類を更新ターゲットとした針広複層林への誘導が可能。(表1)

- ・風散布型樹種であるカンバ類は、周辺の母樹密度や距離などの条件に依存するため、周囲林分に十分な母樹密度があることが前提条件として必要。

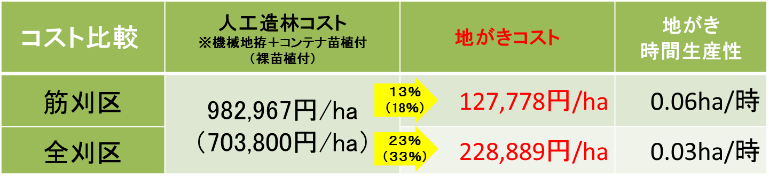

- ・植付までの人工造林(機械地拵+コンテナ苗植付)と比較して最大で2割以下で実行可能。

グラフ1 光環境とカラマツ更新木の平均樹高

表1 トドマツ林更新結果

3 成果の詳細

- (1)カラマツ人工林

- (ア)更新結果

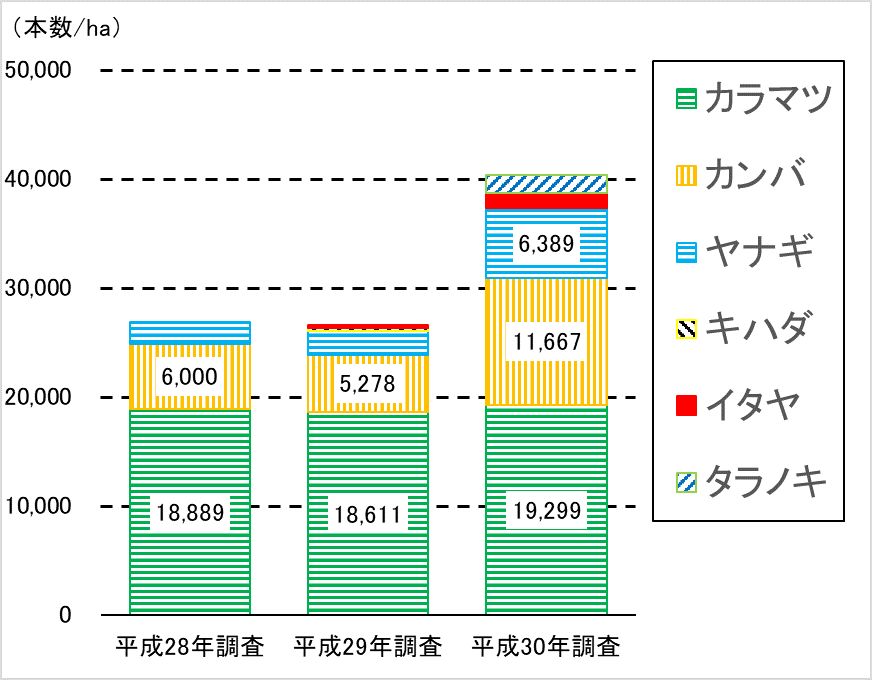

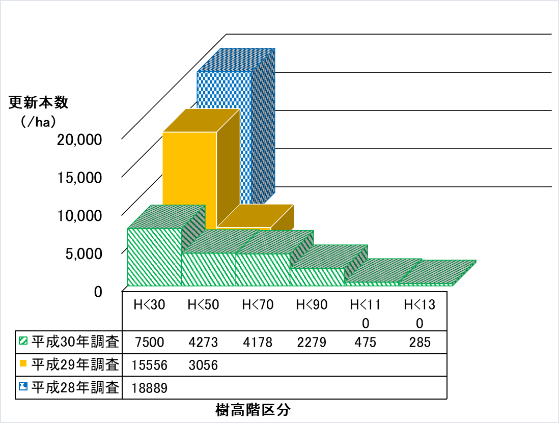

- ・ha当たりの更新本数は、19,000本/haで推移し(グラフ2)、平成30年(地がき後3年目)から上位の樹高階へ移行。この時点で国有林の更新完了基準(樹高30cm以上が概ね10,000本/ha)は達成。(グラフ3)

- (イ)地がきの効果とコスト

- ・ササの地下茎を除去する地がきにより、ササの回復は数年を経過しても維持されているため、少なくとも更新期間(5年間)では地がき前の状態までは回復しないと推察。

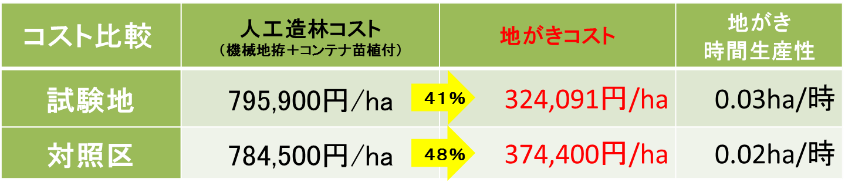

- ・植付までの人工造林(機械地拵+コンテナ苗植付)と比較して4~5割以下で実行可能。(図1)

- (ウ)確実性の向上

- ・カラマツの天然更新において一番の不安定要素である豊凶差の激しい種子供給については、環状剥皮による着花促進効果が期待。

- ・種子供給の観点から天然更新を導入する林分条件として、適切な時期に間伐され樹冠が発達した樹冠長率が高い林分での導入が望ましい。

グラフ2 調査年・樹種別の更新本数

グラフ3 調査年・樹高階別の更新本数

図1 コスト比較

- (1)トドマツ人工林

- (ア)更新結果

- ・トドマツの実生密度はかなり低い。トドマツは遷移初期種に比べて樹高成長が低いため植生との競合を緩和し成長を促すためには刈出し等の補助作業が必要。(図2)

- ・遷移初期種・風散布型のカンバ類は、地がき無処理箇所で実生密度の低い箇所は見られるものの、地がき処理区では試験区全体に高い実生密度での更新。(図3)

- (イ)地がきの効果とコスト

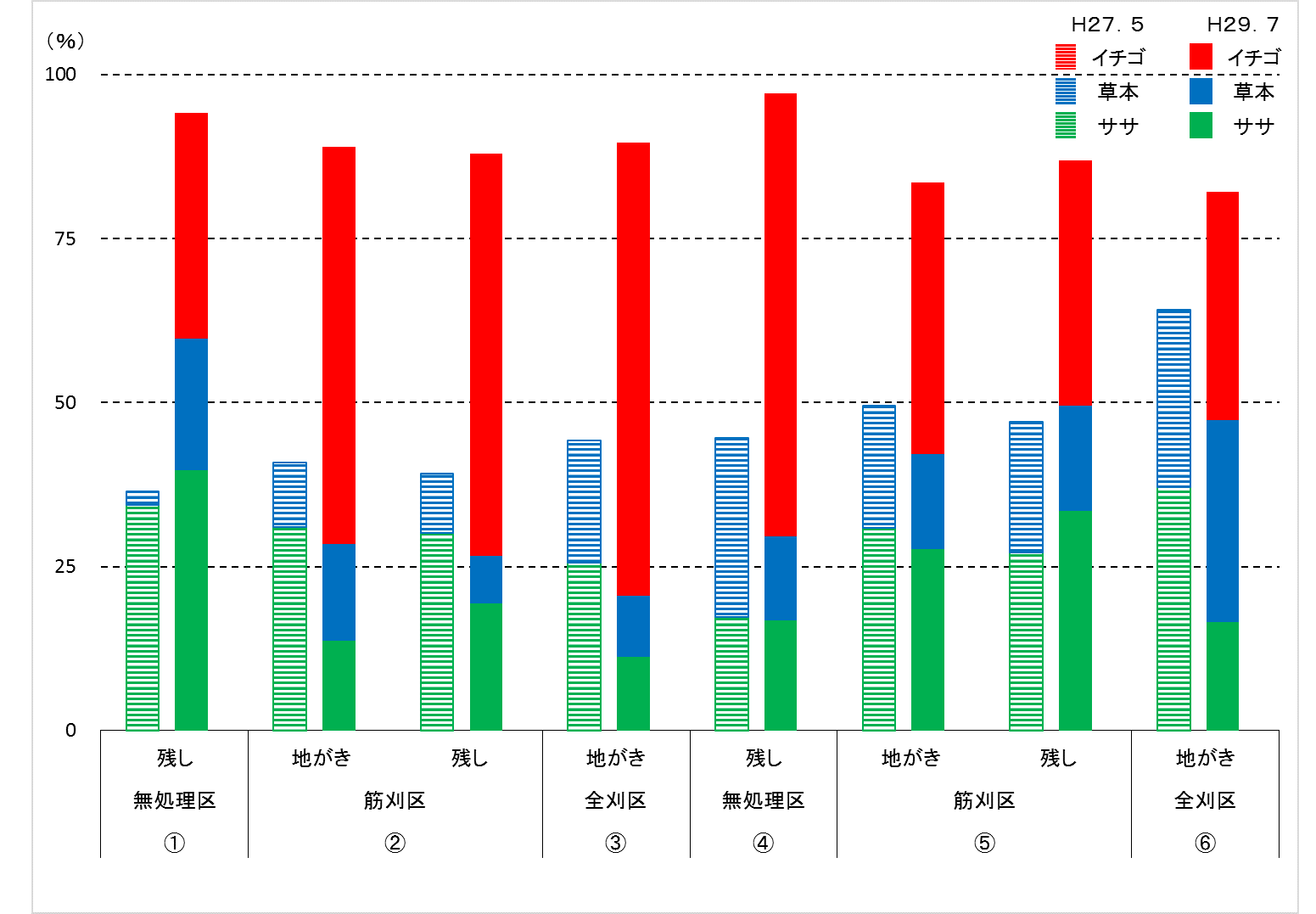

- ・筋刈区及び全刈区の植生被度は、ササを抑制しているものの、イチゴ類の侵入が進み植生全体の被度は80%。(グラフ4)

- ・植付までの人工造林(機械地拵+コンテナ苗植付)と比較して最大で2割以下で実行可能。(図2)

- (ウ)確実性の向上

- ・更新樹種として期待できるカンバ類は散布能力の高い種子を生産することから、周辺母樹密度が高い林分での導入が望ましい。

図2 試験区模式図による実生密度の色分け図

グラフ4 下層植生の被度

図3 コスト比較

4 技術開発担当機関及びお問合せ先等

- 担当機関:北海道森林管理局 森林技術・支援センター

- 共同研究機関:森林総合研究所北海道支所

- 実施箇所:上川南部森林管理署3い林小班ほか(北海道空知郡南富良野町)

- 開発期間:平成27年度~平成30年度

- お問合せ先:北海道森林管理局 森林技術・支援センター、ダイヤルイン(0165-23-2161)

5 参考情報

[北海道森林管理局Webサイト掲載情報]

平成30年度技術開発委員会(PDF : 2,038KB)

平成30年度国有林野事業業務研究発表会(PDF : 892KB)

パンフレット(カラマツ人工林)(PDF : 261KB)

パンフレット(トドマツ人工林)(PDF : 200KB)