北海道国有林の大自然、森林づくりの現場などから届いた”HOTな写真”を掲載していくギャラリーです

森林(もり)の撮っておき!(2021年3月)

雪の山々と真っ白なダム(2021年3月24日撮影)

北海道もいよいよ暖かくなり、街中の雪はだんだんと姿を消してきました。もうすっかり春という雰囲気になってきています。

しかし、街と山は別世界。まだまだ雪に覆われて、冬の装いを呈しています。

そんな雪の積もった山々の様子を、たまにはドローンからお伝えしましょう。どんな景色が映るでしょうか。

こちらは、ドローンから撮影したパノラマ写真です。

何より目を引くのは、右のほうに真っ白く広がっている、ダム湖でしょう。美生(びせい)川上流にある美生ダムです。

(クリックすると大きくなります)

冬の寒さにより湖が凍結し、その上に雪が降り積もっているので真っ白く見えるのですが…それ自体は北海道ではありふれた現象ではあります。

ただ、こうやって上空から眺めることで、ダム湖全体の大きさ、そして周りの景色とのコントラストがはっきりと目立つので、存在感が際立っていますね。

ドローンからの視点は、こういう景色も違って見えるので面白いものです。

また山に目を移すと、黒い領域や茶色い領域、白い領域に分かれているのが分かると思います。

黒く見えるのは常緑の針葉樹がある場所、茶色く見えるのは落葉する広葉樹、白い部分は樹木が無い場所となります。

こうやって分かりやすく見分けられるのは冬ならではの事で、森林の構成などを判別するのに役立ちます。

これもまた一つのドローンの活用のしかたです。いかがでしょうか。

冬の山をドローンで眺めると、夏とは違った印象と情報を私たちに与えてくれますね。

(十勝西部森林管理署 芽室森林事務所 森林官 久保)

山林用オートバイって知ってますか(2021年3月24日掲載)

さて、すっかり雪も消え、町中でもオートバイを見かけるようになりました。

愛車にまたがる日を心待ちにしてる方も多いことと思います。

ところで、今回は、森林の話からちょっと外れて恐縮ですが、国有林職員もかつてはオートバイを業務の足にしていたことをご存知でしょうか。

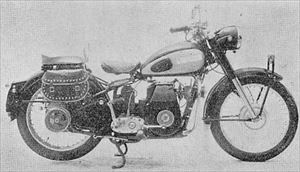

山林用オートバイ

当時の担当区主任を始め営林署の現場職員はオートバイを移動の足にしていました。

昭和57年頃、私が勤務していた担当区事務所にも「昔のオートバイはありませんか」という問い合わせがありました。

しかし、オートバイは一般の市販車を使用していたため、当時の林道を走行するには色々と不都合があったのでしょう。

昭和30年頃、当時、東京営林局造林課長の林 正人氏は局管内で使用している数種のオートバイを比較研究し、「山林用オートバイ」として必要な改良設計を行ったとのことです。(「林業技術」1955年9月号より。)

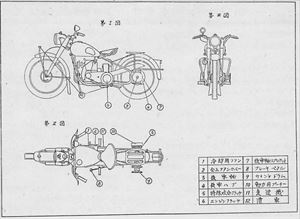

三面図

改良設計に当たり必要な性能としたのは、以下の5点です。

1.頑丈で極力軽量であること。

悪路に耐えるよう車体機造は頑丈にするとともに、軽量化のため無駄な装飾は一切省略(という割に豪華なサイドバックが付いてます。)、完成車は重量150キログラムとのことです。

2.低速・長時間運転が可能で登坂能力が大きいこと。

低速走行可能で、長時間の駆動にも耐えられるエンジン(220CC、6馬力)を使用し、登坂能力は傾斜度3分の1(18度ちょいです。)以上、時速は5キロメートル以下から70キロメートル程度までカバーするとのことです。

調べてみると「ラビット(富士重工業製スクーター、現在のスバルですね。)のエンジンに4速ミッションを取り付けて使用(ラビットはトルクコンバーター)」と記載された1984年発行の本を見つけました。

さらに別の本でも調べると、確かに1955年型ラビットS61のエンジンと形式名(FE-51)、諸元が一致しています。

3.ブレーキ、タイヤ、ヘッドライト等の性能が優秀であること。

黄色レンズの補助灯、夜間作業時の照明用に外部電源ソケットとコード付電球(これはちょっと便利そうです。)も装備したとのことです。

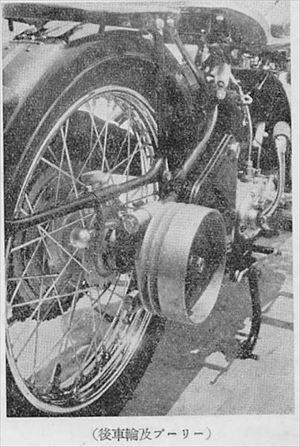

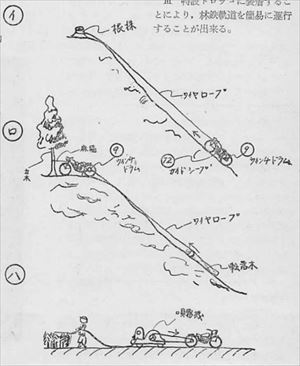

4.小型のウィンチドラムやプーリーを装備し、車体エンジンを動力源として活用できること。

後輪車軸に小型のクラッチ付きウィンチドラムとプーリーを装着し、これを活用して図のような簡易な集材作業、傾斜地、泥濘地での車体引き上げが可能で、更にポンプ、噴霧器など作業機械類の動力源にも使えるとのことで、試運転では末口径30センチメートル位の広葉樹10尺材(約3メートルです。)3本で地曳を試みたところ「安易に捲揚をなし得た」とのことです。

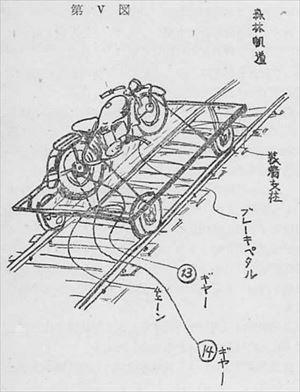

5.森林鉄道の軌条を走行可能(!)であること。

特製トロッコにオートバイを乗せ、車体エンジンを動力源としてトロッコ車軸にチェーンで接続、線路上を走行(楽しそうです。)できるとのことです。

後輪車軸のプーリー

プーリーの活用例

トロッコでの軌条走行

試運転は、箱根及び都内世田谷区成城町付近の丘陵地帯(都内!)で行ったところ、「意図する目標への到達に充分の確信を持つことが出来た」とのことで、記事は「今後更に一層の改良を考察し、その完成を期している次第であるので、諸賢の御批判、御指導を賜わりたくお願いする次第である。」と締めくくられていますが、なんと驚いたのはこのオートバイは「金剛F1」という名称で実際に市販されたようです。

先の1984年発行の本によると、諸事情により残念ながら少数生産で終わったとのことですが、「5年ほど前に静岡のほうで新車が見つかった」との記載がありました。

アウトドアブームの今こそ、再販すれば売れるのにと思ったりもします。

それでは、また。

※写真、図表は全て、一般社団法人 日本森林技術協会「林業技術」1955年9月号掲載「山林走駆用特殊オートバイについて(筆者:東京営林局 林 正人)」より。

(調査官 目黒)

厳寒に咲く氷の華(2021年3月23日撮影)

3月上旬は氷点下20度を下回る日もあった陸別ですが、徐々に雪が解け、温かくなってきました。

春が近づくと、鳥の動きも活発になってきます。

こちらはツグミです。

写真をクリックするとクローズアップされます。

林道脇の雪の中よちよち歩いては転んで、羽をバタバタさせていました。

そのほか、山の中ではミヤマカケス、シジュウカラ、アカゲラ、ヤマゲラが見られました。

鳥の次は花も咲き始めました。

フクジュソウです。

雪解け後の茶色い山に色がつきはじめ、春の訪れを感じました。

(十勝東部森林管理署 勲祢別森林事務所 金森)

厳寒に咲く氷の華(2021年3月4日撮影)

当事務所がある遠軽町生田原は、時おり全国最低気温を記録することもある厳寒の地です。

この日も最低気温がー23.8℃となり、厳しい冷え込みになりました。

そんな寒い日にも、地林況調査に行こうと朝早く山に向かうと嬉しい出会いがありました。

フロストフラワー(霜の花)です。羽毛のような氷の結晶が幾重にも重なりあい、本当の花のようです。

この花は、核となる小さな氷粒を中心に空気中の水蒸気が次々に凍り付いていき、結晶となって成長することで形成されます。

そのための発生条件として

1 -15℃以上の厳しい冷え込みであること

2 無風であること

3 結晶が成長可能な、積雪の無い氷や地面があること

が揃わなければなりません。

今回は、たまたま前日に除雪をして地面が露出したことに、条件を満たす気象条件が重なったため、ここまで大きく成長したのでしょう。

道内では阿寒湖や屈斜路湖の氷上に出来るフロストフラワーが有名で、自分も湖上の観察ツアーに2回参加するも見られずにいたこともあり、まさか山で出会えるとは思っていなかったので驚きました。

北海道で本物の花が咲くには、まだ1か月以上待たなければなりませんが、普段は厳しい冬山からのささやかなプレゼントでした。

この現象は、短時間で消えてしまうことも特徴で、2時間後に調査を終えて帰ってくると、儚い氷の華は溶けてしまっていました。

(生田原森林事務所 占部)

冬のエゾシカたち(1月16日~2月8日撮影)

西紋別支署では捕獲連携事業の効率化を目的として自動撮影カメラを7台設置し、エゾシカの動向を調査しています。

今回はその中で撮影されたエゾシカの様子をご紹介します。

雌のエゾシカが林道を1列に歩いています(2月6日撮影)。

普段見かけるシカはこのように列を作って歩くことが多く、山にはいたるところにシカの道があります。

拡大してみると、雪の中を漕いできたのか、先頭の個体は頭や脚に雪が付着しています。

-24℃の極寒の中、誘引捕獲のために設置した餌場で2頭の雌が闘っています(2月8日撮影)。

自動撮影カメラではまれに雌同士の喧嘩が撮影されています。

こちらは雄同士の喧嘩です(2月2日撮影)。

雄同士の喧嘩は撮影頻度が高く、角を突き合わせている様子がよく撮影されています。

餌場では多数のシカが一度に撮影されることがよくあります(1月16日撮影)。

この写真では木々の間にいる個体も入れて30頭が写り込んでいます。

餌場には夜間もエゾシカが残っています(1月17日撮影)。

餌を食べている個体もいますが、中央の雄ジカのように、中には座り込んでいる個体も見られます。

冬はヒグマやエゾタヌキが冬ごもりしているため、撮影される動物のうちエゾシカの割合が多くなります。

自動撮影カメラから得られたエゾシカの動向調査結果は今後の捕獲事業に活用していきます。

(西紋別支署 北雄森林事務所 寺田)

お問合せ先