低コストで効率的な施業に向けた取組

十勝東部森林管理署

森林技術指導官 森田一成

十勝東部森林管理署は十勝の北東部、足寄町に位置し、十勝総合振興局管内の池田町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町の5町が管轄区域となっています。

当署管内の概要

国有林の管理面積は約12万8千ヘクタールで、管轄区域の中央を利別川が南下し、十勝川に合流しています。

十勝川に代表される水系は、基幹産業である農業をはじめ、水力発電、生活用水等として利用されており、これらの河川が注ぐ沿岸部は好漁場となっています。

国有林野は、この流域内の水源林として重要な役割を担っています。

また、この地域の林業・木材産業は、豊かな木材資源を背景として発展してきたところであり、現在も地域にとって重要な役割を果たしています。

雌阿寒岳、オンネトー周辺の国有林野は、阿寒摩周国立公園に指定されており、トドマツ、アカエゾマツ主体の針葉樹林が広がり、自然環境の維持が望まれるとともに、保健休養の場として活用されています。

雌阿寒オンネトー自然休養林

管内の森林・林業の現状と問題

管内国有林の人工林(約28千ヘクタール)は、林齢50年生以上のカラマツが占める割合が高く、多くが木材として利用できる時期に来た主伐期を迎えています。このため、主伐後に行う再造林については、労働軽減とコスト縮減に取組み、森林の持つ公益的機能を維持しながら、計画的な森林整備を推進する必要があります。民有林においても多くのカラマツが主伐期を迎えており、今後、人工林を伐った後に、また苗木を植え人の手によって森林(人工林)を造る再造林による地拵(※1)、植付、下刈(※2)等の造林作業量が大幅に増加することから、造林作業の担い手の確保、人力作業の中でも特に労働負荷の高い下刈の軽労化やコストの縮減が喫緊の課題となっています。

(※1)地拵とは、苗木植付のために伐採跡地の残材・枝等を整理すること。

(※2)下刈とは、植林した苗木の成長を妨げる雑草やかん木を刈り払う作業のこと。

課題解決に向けた取組

1 大型機械での下刈作業の提案近年、国有林では地拵と植付仕様を工夫し、これまで人力で実施してきた下刈作業の機械化を図り、大型機械を導入することにより造林コストの減少や造林事業の省力化につながる取組を行ってきました。

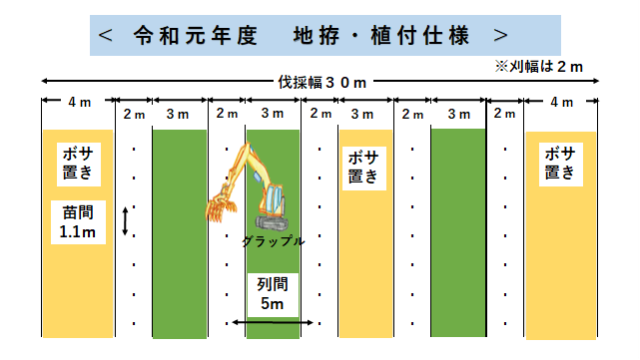

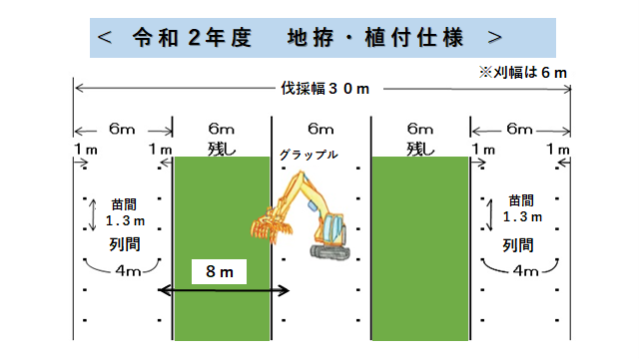

令和元年度と令和2年度の地拵と植付仕様は次のとおりです。

大型機械(グラップルつきバケット)

( 1 ) 令和元年度の取組

大型機械による地拵の仕様を、刈幅2m残幅3mとして実施しました。

植付は一条植とし苗間を空けることにより、大型機械が走行し作業できることを現地検討会で説明し、デモンストレーションにより検証しました。

検証による問題点として、

(ア) 刈幅の本数が多いため非効率

(イ) 大型機械の走行に伐根が支障

(ウ) 傾斜度に作業が左右される

などが判明したため、機械の能力を十分に発揮できるよう次年度に向け仕様等を再検討することとしました。

令和元年度デモンストレーション

( 2 ) 令和2年度の取組

大型機械による地拵の仕様を、刈幅6m残幅6mとして実施し、現地検討会においてデモンストレーションにより検証しました。

前年度の問題点であった「刈幅の本数」や「植付」については、林業事業体からは、「地拵、植付とも問題なく作業することができた。」、「林内の大型機械走行幅が広くなったため、作業しやすくなった。」との感想をいただきました。

また、大型機械で作業できる傾斜度については、現地傾斜の目視と傾斜度の測定を行い、オペレーターからは、「傾斜度20度程度までであれば安全に走行し作業できる。」との意見がありました。

下刈作業に当たっては、様々な課題が判明したため、令和3年度も引き続き、造林コストの縮減と省力化に向けた改善に取り組みます。

令和2年度デモンストレーション 苗木の行間と機械幅の計測 大型機械安全走行等の意見交換

2 コンテナ苗(※3)の普及

平成27年度から振興局、地元自治体、森林組合及び林業事業体などを対象に現地検討会を開催し、コンテナ苗の利用拡大による軽労化と効率化を図るための普及に努めています。

現地検討会では、笹の根茎を除去する大型機械による地拵箇所にカラマツのコンテナ苗植栽後において、コンテナ苗の生育状況と下層植生の回復状況を確認し、下刈作業の省略など省力化につながる取組について紹介しました。

(※3)コンテナ苗とは、専用の容器(コンテナ)によって育成した根鉢付きの苗のこと。

コンテナ苗植栽等概要説明 生育状況及び下層植生回復状況の確認

( 1 ) コンテナ苗の植栽については

(ア) 植付期間を春と秋の限られた期間だけではなく、長く設定できること

(イ) 植付工程や活着率に未経験者と熟練者で差がなくなったこと

(ウ) 苗木運搬と植付の仕組みを工夫することにより、軽労化と効率化に繋がること

などがあげられます。

また、コンテナ苗の植穴掘りでは、林業事業体の機械改良が目覚ましく、中でも市販の充電式ドリルドライバーを活用した植付器具は、持ち運びが手軽でドリルを逆回転させることができるため、植付作業を効率化することができます。

コンテナ苗の植付器具(充電式ドリルドライバーの改良)

( 2 ) 道有林では、コンテナ苗の植栽本数が年々増加傾向にありますが、十勝地域の一般民有林におけるコンテナ苗の普及に向けて、十勝総合振興局森林室において、次の取組を行いました。

(ア) コンテナ苗と裸苗の比較

コンテナ苗について、国有林の植付作業現場を視察し、コンテナ苗の優位性や管理における留意点、苗木運搬等に効果的な森林作業道の作設などについて意見交換を行いました。

コンテナ苗植付の様子 コンテナ苗の小運搬 意見交換の様子

(イ) 十勝地域におけるコンテナ苗普及に向けた意見交換会の開催

幕別町大坂林業苗畑において、森林室、近隣自治体、造林業者及び当署職員で意見交換会を開催しました。

大坂林業から、生産性向上のため1時間に1万本の苗をコンテナにセットできる協働型ロボットアームの導入や植栽不可能期にコンテナ苗を休眠させるための冷凍保存方法等について説明がありました。

続いて、効率的な造林作業のために、造林作業者と連携強化して、改善できることはないか、意見交換しました。苗木の受渡しには宅急便の利用ができることや現地での運搬方法、また、冷凍コンテナ苗の取扱いなどについてのアイデアが出されました。

現状における認識や改善点を共有しながら、一般民有林へのコンテナ苗普及につながる有意義な意見交換会となりました。

苗を梱包する段ボール 苗休眠期用の冷凍保存庫 意見交換会

課題解決に向けた取組の現時点でのまとめ

林政連絡会議等による民国連携の取組

1 十勝地域林政連絡会議の開催

十勝管内に所在する十勝西部森林管理署、東大雪支署、当署の3署と十勝総合振興局が十勝地域林政連絡会議において連携し、地域の森林・林業・木材産業等の取組や課題について、情報共有や意見交換を行っています。

十勝管内では、林業担い手対策、エゾシカ森林被害、森林施業の効率化・低コスト化など様々な課題があります。課題解決のため、引き続き取り組みます。

十勝地域林政連絡会議の様子

2 十勝地域林政担い手確保推進協議会の取組

十勝総合振興局、森林室、地元自治体、森林組合、林業事業体、十勝西部森林管理署、東大雪支署及び当署が出席する本協議会は、十勝地域における林業の担い手をめぐる現状や課題に関する認識を共有し、課題解決に向け、林業担い手の育成・確保にかかる取組を推進することを目的としています。当署では、現地検討会資料や北海道森林管理局の広報に掲載した内容を配布し、造林作業の省力化と軽労化の取組について、事例報告を行っています。

十勝地域林業担い手確保推進協議会の様子

国有林フォレスターとして

1 十勝地域林業担い手確保推進協議会北森カレッジ部会への参画当部会は、十勝地域林業担い手確保推進協議会と北海道立北の森づくり専門学院(北森カレッジ)が連携して、十勝地域における林業・木材産業の担い手の育成・確保の取組みを推進することを目的に平成31年に設置されました。

令和3年度は、十勝地域での地域実践実習が計画されており、当署管内での実施も予定されているところです。地域実践実習プログラムの考え方に基づき、適切に対応していきたいと思います。

2 地域課題の解決に向けた取組

十勝地域林政連絡会議をはじめ、森林整備計画実行管理推進チーム会議などへの出席や現地検討会、研修会などに参加し、地域課題の解決に向けた取組みを進めていきます。

地域課題の取組結果を踏まえ、造林作業の担い手不足を少しでも解決できるよう、造林コストの縮減と造林作業の省力化を図るため、現地検討会等を開催するなど、下刈作業を大型機械で行う取組を継続し、民有林への普及に努めます。

また、エゾシカによる農業・林業への被害は、深刻な課題となっており、警察署、十勝総合振興局、森林室、地元自治体及び猟友会等と連携し、エゾシカ個体数調整のための捕獲連携事業やエゾシカ狩猟合同安全パトロールの実施等に取り組んでいます。

今後も、十勝総合振興局、森林室、地元自治体及び林業事業体等と一緒に、地域課題の解決に向けて取り組んでいきたいと考えています。

請負事業現場における エゾシカ捕獲連携事業の給餌作業

銃猟立入禁止区域等の説明

(エゾシカ狩猟合同安全パトロール)

お問合せ先

十勝東部森林管理署

ダイヤルイン:050-3160-579