林業成長産業化地域創出モデル事業への参画

網走西部森林管理署

森林技術指導官 松本 英宣

森林技術指導官 松本 英宣

網走西部森林管理署(以下、当署)が位置する「網走西部流域」では、流域の7市町村の行政機関、林業・林産業関係者、国有林、道有林らで構成され、当署も参画している「森林・林業活性化協議会」(以下、協議会)が中心となり地域林業の問題点を洗い出し、「3つの戦略の柱」を基本とした地域構想を作成し、「地域の豊富な森林認証材を活かし、森林認証材を使うことで企業イメージを高めようとする首都圏の企業に安定的に供給する体制を構築することにより、山元に利益を還元する」ための取組を進めています。

「3つの戦略の柱」

【戦略1】付加価値を高めた製材・製品の販売促進

主な取組:首都圏における認証材の価値創出

【戦略2】林業の新たな価値創造を担う人材の育成

主な取組:Woodコーディネーターの育成

【戦略3】森林資源の付加価値化にむけた原木集荷・供給システムの構築

主な取組:適切な森林施業の確保とトレーサビリティの確保

協議会では本取組をもって、平成29年度に林野庁が地域の森林資源の循環利用を進め、林業の成長産業化を図ることにより、地元に利益を還元し、地域の活性化に結びつける取り組みを推進するために計画し公募した「林業成長産業化地域創出モデル事業」(以下、モデル事業)に応募したところ、これまでの取組が評価され、網走西部流域はこの事業の「林業成長産業化地域」の1つに選定されました。

森林施業では木を伐採し収穫しますが、その後苗木を植栽して育成する「再造林」が進まないと山は丸裸になり、適切な森林施業「植えて育てて、切って使って、また植える」と言う資源循環サイクルを構築することが出来ません。

一方、高齢化や雇用形態からくる林業労働者不足、人や林業に係るコストの高さから「再造林」が進んでいない現状もあります。

このような状況の中、当署では協議会の一員として、【戦略3】の主な取組として掲げられている「適切な森林施業の確保」がもっとも国有林が持つ知見・技術を活用し、地域に貢献出来ると考え、各種取組を行っています。今回はその取組の一つであるコンテナ苗の夏期植栽試験について概要を紹介します。

「網走西部流域」は日本最大の森林認証地域

当署が管轄する地域は、北海道東部に位置するオホーツク総合振興局管内の2町(湧別町、遠軽町)で、合計の森林面積は約14.5万ヘクタール、そのうち約72%が国有林野となっています(表1)。| 管轄区域 | 所有別森林面積 | 内国有林の 占める割合 |

|||

| 市町村名 | 民有林 | 国有林 | 計 | ||

| 遠軽町 | 18,472 | 98,720 | 117,192 | 84.2% | |

| 湧別町 | 21,497 | 6,214 | 27,711 | 22.4% | |

| 合計 | 39,969 | 104,934 | 144,903 | 72.4% | |

【表1】管内市町村別面積等(単位:ヘクタール)

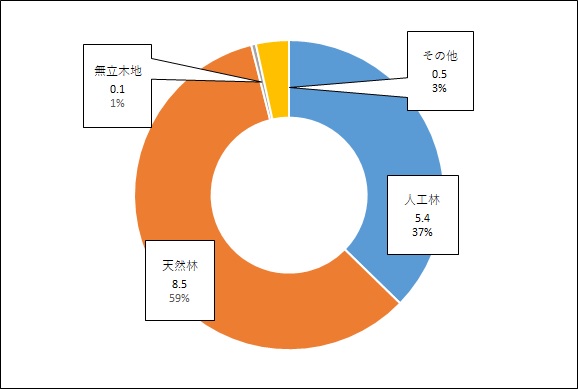

また、管轄区域(湧別町、遠軽町)にある森林の人工林・天然林別の面積及び比率は図1の通りで、人工林の占める割合は約37%となっています。

合計14.5万ヘクタール

合計14.5万ヘクタール【図1】管轄区域内の人工林天然林別森林面積内訳(単位:万ヘクタール)

一方、網走西部流域(7市町村)では、豊富な森林資源を活用するために地元市町村と林業・林産業界が一体となって、木材が持続可能に管理された森林から伐採されたものであることを証明する仕組みである森林認証制度(FM認証(※1)と、COC認証(※2)から成り立っています)のうち、山林所有者は「緑の循環認証会議(SGEC)」のFM認証を順次取得し、適切な森林整備を推進するとともに地域材のブランド化により地域経済の活性化を図る先駆的な取り組みを平成16年度から進めています。

北海道森林管理局では、このような地域主導の取り組みを支援するため、平成19年度に網走西部流域の国有林(当署及び西紋別支署管内)全域においてFM認証を取得しています。

(※1) 中立的な第三者機関が一定の基準等を基に適切な森林経営が行われている森林及び経営組織などを認証する制度

(※2) FM認証から生産された木材・木製品の加工・流通過程が適切かどうかを認証する制度

単位:ヘクタール

| 市町村名 | 所有別森林面積 | 森林面積に対する 認証森林計画の割合 |

|||||

| 国有林 | 道有林 | 市町村有林 | 一般民有林 | 合計 | |||

| 紋別市 | 25,875.69 | 0.00 | 2,500.90 | 29,979.42 | 58,356.01 | 88.8% | |

| 遠軽町 | 99,879.76 | 0.00 | 3,562.09 | 724.20 | 104,166.05 | 88.9% | |

| 湧別町 | 6,307.88 | 0.00 | 0.00 | 3,690.60 | 9,998.48 | 36.1% | |

| 滝上町 | 58,539.83 | 0.00 | 2,742.58 | 5,954.07 | 67,236.48 | 98.0% | |

| 興部町 | 0.00 | 10,278.16 | 1,375.23 | 10,623.52 | 22,276.91 | 86.9% | |

| 西興部村 | 0.00 | 22,643.69 | 1,171.33 | 1,716.29 | 25,531.31 | 92.9% | |

| 雄武町 | 0.00 | 33,346.61 | 2,728.12 | 4,874.22 | 40,948.95 | 86.4% | |

| 網走西部流域 | 190,603.16 | 66,268.46 | 14,080.25 | 57,562.32 | 328,514.19 | 86.5% | |

【表2】網走西部流域におけるSGEC認証(FM認証)森林面積

この取組の成果として平成31年1月現在、網走西部流域の森林認証面積は、全国のSGEC森林認証面積に占める割合が約19%となっており、隣接する網走東部流域と併せると、オホーツク管内のFM認証(SGEC)森林面積は、全国一となっています。

また、木材生産・加工及び流通業界は、最終的なユーザーまで認証材を届けるために、流域内の生産・流通体制を整備するため、SGECの「COC認証」の取得も進めており、現在では素材生産から加工、製造、販売まで全ての過程において認証を取得(表3)しています。

| 区分 | 素材生産・販売 | 製材 | 集成材 | 建設・土木 | 流通・販売 | その他 | 合計 |

| 企業・団体数 | 15 | 9 | 4 | 19 | 13 | 12 | 72 |

※1事業体で複数対象事業認定あり。

【表3】網走西部流域におけるCOC認証団体

これらの取組を通じて、流域内おける認証材の供給・流通体制は整備されつつありますが、流域外の市場における認証製品の知名度が低く、広く出荷量の増加につながっていないことから、今後はその知名度を上げていくことが重要な課題となっています。

このような中、2020東京オリンピックの競技場等関連施設の整備に当地域の認証材が多数使用されたことから、これを契機として今後の供給に大きく弾みをつけていくことができればと考えているところです。

網走西部流域の森林・林業の現状と課題

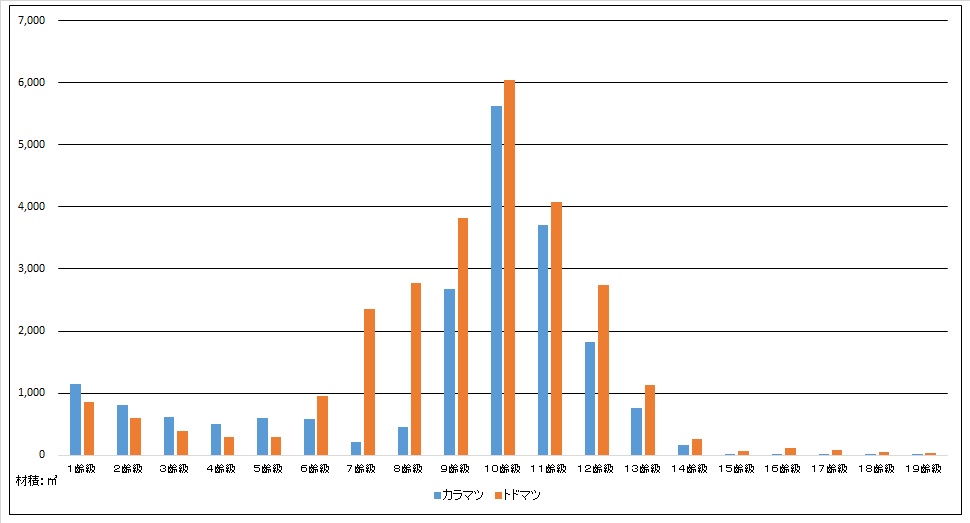

網走西部流域では、このようにFM認証やCOC認証の取得を積極的に進めているところですが、この流域の森林・林業にはいくつかの課題があります。まず、その一つが流域内ある人工林資源の多くが既に利用期(更新期)を迎えていることです。

表4は、網走西部流域における主要造林樹種の齢級別構成表ですが、そのうち伐期を迎えた8齢級(36年)以上の森林が8割近くを占め、今後伐採量が大幅に増加する傾向にあることが読み取れます。

【表4】網走西部流域市町村齢級別樹種別構成

また、地域の森林資源の循環利用「植えて育てて、切って使って、また植える」を進めて行くためには、伐採後の再造林も確実に行わなければなりません。

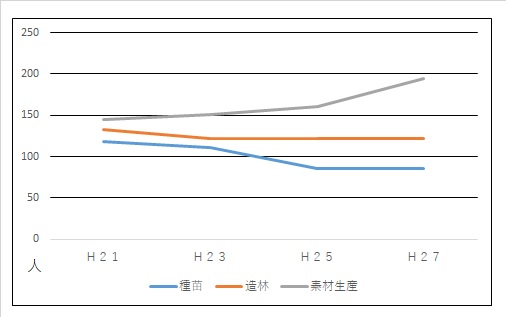

表5は、網走西部流域のおける林業労働者(通年、定期、臨時の各雇用形態を含む)の推移です。

【表5】網走西部流域のおける林業労働者の推移

機械化が進まず、人力主体の作業かつ季節労働が多い造林と種苗分野における林業労働者不足は「林業の成長産業化」に取り組んでいくにあたり深刻な問題であり、これらを解決していくことが大きな課題となっています。

コンテナ苗の活用と夏季植栽試験の取組

このような状況下において課題解決の手段の一つになると考えられるのが「コンテナ苗」の活用です。現在、北海道内で一般的に使用されている苗木は「普通苗」という根が土に覆われていない、いわゆる「裸苗」です。この「普通苗」は、植栽可能期間が限定され、作業が春と秋の一時期に集中するため道内の一部地域では作業に携わる労働者を十分に確保できないなどの理由から、必要な造林が実施できず、造林未済地の解消がなかなか進まないという問題が起こっています。

今後、網走西部流域においても伐採が進む中で、苗木生産や造林作業に携わる労働者が更に不足した場合、植栽ができず、造林未済地の発生が懸念されることからモデル事業に参画している関係機関等では、策定された地域構想を着実に達成していくために様々な取り組みを進めています。

この中で当署では、この再造林問題に対処すべく、植栽期間の平準化、労働力の省力化(軽労化)及び森林整備費用の低コスト化が期待できる「コンテナ苗」の普及に向けたつぎのような取組を行っています。

コンテナ苗とは特殊な形のコンテナ容器を使って育てた根鉢付きの苗木です。

根鉢が付いているため、根がむき出しの苗木(裸苗)と比べ、細い根が育っていることから、根つきが良好で、初期成長が速く、真夏や土が凍結する時期を除けば常時、植えることができるという利点があります。

北海道森林管理局においては、このような多くの効果を期待し平成23年度よりコンテナ苗を一部の国有林へ試験的に導入。順次拡大し道内24森林管理署・支署に導入したところ、平成30年度には約423千本を植栽しています。

このような利点を造林現場に活かしていくため、コンテナ苗の生産量は近年増加傾向にありますが、普通苗に比べてまだ割高であることなどから民有林での普及には至っていないのが現状です。

また、従来は「普通苗」と同じ時期に植栽するなど、コンテナ苗の利点を生かし切れていなかったことも普及が進まない原因の一つと考えられます。

一方、コンテナ苗の利点を生かしつつ夏期(真夏)植栽への取り組みも道内で広まっています。仮に夏期植栽が可能となれば「普通苗」と比べて大きく差別化を図ることが出来ると考えらえます。しかし、植物は気候や土壌の影響を強く受けるため、他の地域で成功した事例を、そのまま当流域に導入できるとは限りません。

このような中、当署ではコンテナ苗を民有林の造林現場に普及させるために、コンテナ苗を植栽した造林地を展示林に設定して学びの場としてもらうとともに、植栽作業の一時期集中を回避し、作業期間の平準化につなげるため、コンテナ苗の夏季植栽試験を実施し、当流域における植栽期間のさらなる拡大の可能性を探っていくことにしました。

〇コンテナ苗夏季植栽試験地及び展示林の設定

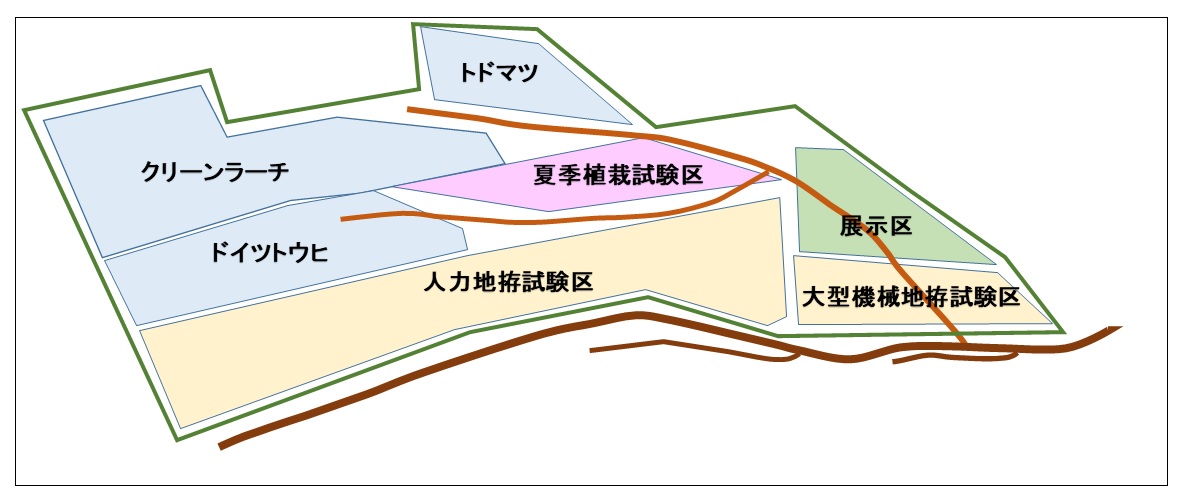

平成30年、地域構想実現の一歩として遠軽町丸瀬布地区の国有林(282林班と小班)にコンテナ苗夏季植栽試験地及び展示林を設定しました。

設定された試験地及び展示林では以下の3点の取組を進めています。

【写真2】上空から見た夏季植栽試験地

1.網走西部流域におけるコンテナ苗夏季植栽の実現に向けた取組

当署では、平成30年度から令和2年度までの3カ年で夏季植栽試験を実施し、コンテナ苗夏季植栽の優位性について検証を行っています。

平成30年度はトドマツ(8月)を当試験地、令和元年度は別の場所でありますがカラマツ(9月)のコンテナ苗の夏季植栽を実施しています。令和2年度については樹種・箇所等現在検討中です。

この2年の取り組み【表7】のとおりでは、コンテナ苗の生存率の方が高くなっています。

| 樹種 | 植栽時期 | 規格別 | |

| コンテナ | 普通 | ||

| トドマツ | 8月 | 100% | 64% |

| カラマツ | 9月 | 90% | 68% |

【表7】

2.コンテナ苗普及に向けた試験地(展示林)の活用

コンテナ苗の普及には、コンテナ苗の施工状況や成長状況を実際に見ていただくことが必要と考え、遠軽町丸瀬布地区の国有林(282林班と小班)に試験地及び展示林を設定し、民有林関係者(自治体林務担当者、林業事業体等)を対象とした勉強会等を実施しています。

試験地内にはトドマツ、ドイツトウヒ、クリーンラーチのコンテナ苗及び普通苗を植栽し、その成長量等の違いを観察できるようにしています。

【表6】夏季植栽試験地模式図

3.ドイツトウヒコンテナ苗等の活用に向けた試験植栽の実施

ドイツトウヒは初期成長や材質がトドマツより良いとして明治時代から北海道において造林用や防風林用として盛んに植林されましたが、一般製材用としては耐朽性が悪く腐りやすい性質や浅根性のため大木になると風害に弱いなどの理由で次第に植えられなくなりました。

一方、トドマツより初期成長がよく苗木の価格も安価であり、コンテナ苗であれば育苗期間が約半分の2年程度ですむというメリットもあること、移植に対しても耐性が高いこと、現在では一般製材としての利用よりも集成材(※3)の原料として需要があることから、今後の国有林における再造林面積の増加に対応し、低コスト化に資すると期待できることから、ドイツトウヒコンテナ苗の植栽・成長量試験を実施しています。

(※3) 一定の寸法に加工された引き板を複数、繊維方向が平行になるよう集成接着した木材製品

〇コンテナ苗植栽への技術支援等

網走西部・東部流域では、民有林、道有林関係者との森林施業、林業技術等について幅広く意見交換を行い相互の技術交流を深めることを目的に平成11年度から「民有林・国有林森林施業技術交流会」を開催しています。

令和元年度は当署の主催で、この交流会のテーマを「民有林におけるコンテナ苗の普及と伐採・造林の一貫作業システム」とし、コンテナ苗夏季植栽試験地や過去の一貫作業システム作業地を活用し、林業事業体や山林所有者及び行政機関を対象とした技術交流会を開催しました。

現地視察の後の意見交換会では、実際に8月植栽のコンテナ苗の活着(根付き)率の良さを目の当たりとした参加者からは好意的な意見をいただきましたが、一方従来の普通苗に比べて根鉢に重さがある分取扱いが煩雑になるなどの意見が出されるなど、参加者とはメリット・デメリットを共有するとともに今後の課題を明らかにすることができました。

【写真3】技術交流会の様子

〇技術情報の提供

当署が継続的に行っている調査によって得られたコンテナ苗の情報については、会議や研修会等を通じて随時提供を行っているところです。

平成30年度には、【戦略2】林業の新たな価値創造を担う人材の育成を目的として開催された「林業技術者育成研修会」においてコンテナ苗の活着率・成長量試験で得られたデータを参加者のみなさんに情報提供を行いました。

参加者からは、「近年、春先に高温乾燥状態が発生することも多く、夏季だけでなく春植えにおいてもコンテナ苗の有効性は高まるのではないか」といった展望や、「現状の作業システムに夏季植栽を取り込むと下刈作業の時期と重なり負担が大きくなるのではないか」といった問題点が出されるなど有意義な研修会となりました。

【写真4】育成研修会での発表の様子

今後の取り組みについて

北海道森林管理局でコンテナ苗を導入し始めた頃に比べ、コンテナ苗の育苗技術が進み安定供給が可能となり価格も下がった結果、普通苗との価格差も縮まってきました。

また、令和元年度から民有林補助事業においてもコンテナ苗が補助対象になったことから、今後民有林においてもコンテナ苗の利用が増加するものと思われます。

当署の夏季植栽試験については令和2年度で一旦終了いたしますが、今後は成長量試験を継続し得られた情報や森林管理署が日頃の事業実施により培ってきた施業技術等を提供し地域課題の解決、「林業成長産業化地域創出モデル事業」で掲げる「3つの戦略の柱」の一つに掲げられている「適切な森林施業の確保」の推進に役立つことを願ってやみません。

国有林フォレスターとして

網走西部森林管理署のフォレスターに着任して早1年が過ぎました。今までの業務経験では国有林関係が長く、民有林関係者の皆さんと一緒に仕事に取り組むのは今回が初めて、また、オホーツク管内での勤務も初めてです。これまでの勤務地とは林業のやり方が少しずつ違っていて(方言みたいなものでしょうか)、今更ながら北海道の広さを実感するとともに、毎日が勉強で一年が足早に過ぎていきました。

どこの地域においても林業が抱える問題は多岐に渡りますが、これらの課題を解決する原動力は、地元の方々の熱意であることはもちろんですが、我々も国有林野と言う広大なフィールドを抱える、国の機関として地域課題の解決に協力していかなればなりません。

また、地域課題の解決を確実に進めていくためには、地域からの信頼や相談しやすい環境づくり、関係機関との調整を図るコミュニケーション能力が重要となってきますので地域の林業の発展に向け、皆様のご協力をいただき、微力ながらも取り組んで行きたいと考えています。

網走西部森林管理署 森林技術指導官 松本英宣

【フォレスターいち押し地元林業遺産!!】

森林鉄道は山林から木材を搬出するために作設された産業用鉄道の一つ。日本の林業史の中に燦然と輝く一コマです。

蒸気機関車は、森林鉄道黎明期からその多くが作られ活躍しましたが、後半にもなると取扱いが簡単なディーゼル機関車・モーターカー等へその座を譲り、その多くが解体されていきました。

森林鉄道自体も、林道開設・トラック輸送への転換の中、次々に廃止となり1975年本州最後の森林鉄道路線廃止に伴い、その産業的役割を終えています。

今回ご紹介する「雨宮21号」は、旧丸瀬布営林署武利意森林鉄道を走っていた国産蒸気機関車の一台。昭和38年の路線廃止後、解体される予定でしたが、地元有志の手により恒久保存された際、製造会社の名前と形式番号から「雨宮21号」と呼ばれるようになりました。

その後、地区外で静態保存される予定でしたが、地元丸瀬布地区住民の熱意により地元に残されるその際稼働状態に復元されました。現在は、森林鉄道跡を活用した遠軽町丸瀬布「森林公園いこいの森」の観光鉄道として、公園を訪れる皆さんをのせ、森の中に汽笛とドラフト音をひびかせて、活躍しています。

目的は変わりましたが、2004年に北海道遺産に指定、2009年には経済産業省の近代化産業遺産に認定、2012年にはJR北海道から準鉄道記念物に指定されるなど往時の繁栄を後生に伝える役目も果たしおり、今日では動くことの出来る日本唯一の森林鉄道蒸気機関車となっています。

考えるに「雨宮21号」その生涯を武利意森林鉄道を出ること無く過ごし、引退した今でも地元有志の手によって形は変えつつも走り続けられていることは、産業機械冥利に尽きるのかも知れません。

雨宮号(旧林野庁森林鉄道)

お問合せ先

網走西部森林管理署

ダイヤルイン:050-3160-5760