釧路地域における低コストで効率的な造林作業の確立に向けた取組

根釧西部森林管理署では、釧路地域における森林・林業の発展に貢献するため、地域の森林・林業が抱える各種課題の解決に向けた取組を進めています。今回は当署の重点取組事項でもある「低コストで効率的な造林作業の構築」に向けて民有林での普及・定着を目指す「大型機械地拵による下刈回数の省略」への取組内容を中心に紹介します。釧路地域の概要

根釧西部森林管理署は、北海道東部に位置する釧路総合振興局管内の1市6町1村(釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町)を管轄区域とし、約18.2万haの国有林野を管理経営しています。

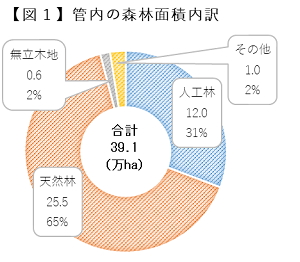

管内の国有林と民有林をあわせた森林面積の合計は図1のとおり、約39.1万haで、そのうち人工林の占める割合が約31%となっています。

管内国有林には釧路市から北東に約50km、厚岸湖に注ぎ込む別寒辺牛川の上・中流域に「パイロットフォレスト」と呼ばれる約1万haの森林があります。この地域は、明治期の開拓の火入れに伴う失火等から毎年のように発生した山火事により、森林は消滅し原野のまま放置されていました。この一帯を再び森林に甦らせるため昭和31年から10年の歳月をかけ広大な森林が造成されました。そのうちの約7千haがカラマツを主体とした人工林となっており、この森林の造成が、かつて水質悪化により壊滅状態であった厚岸湖のカキ天然繁殖の復活にも貢献したと言われるなど、下流の自然環境に大きな影響をもたらす水資源を育んでいます。

カラマツの黄葉が広がる秋のパイロットフォレスト

また、「阿寒摩周国立公園」「釧路湿原国立公園」「厚岸道立自然公園」と3つの自然公園を有するなど豊かな自然に恵まれた地域となっています。

阿寒湖畔から望む雄阿寒岳

管内の国有林と民有林をあわせた森林面積の合計は図1のとおり、約39.1万haで、そのうち人工林の占める割合が約31%となっています。

管内国有林には釧路市から北東に約50km、厚岸湖に注ぎ込む別寒辺牛川の上・中流域に「パイロットフォレスト」と呼ばれる約1万haの森林があります。この地域は、明治期の開拓の火入れに伴う失火等から毎年のように発生した山火事により、森林は消滅し原野のまま放置されていました。この一帯を再び森林に甦らせるため昭和31年から10年の歳月をかけ広大な森林が造成されました。そのうちの約7千haがカラマツを主体とした人工林となっており、この森林の造成が、かつて水質悪化により壊滅状態であった厚岸湖のカキ天然繁殖の復活にも貢献したと言われるなど、下流の自然環境に大きな影響をもたらす水資源を育んでいます。

カラマツの黄葉が広がる秋のパイロットフォレスト

また、「阿寒摩周国立公園」「釧路湿原国立公園」「厚岸道立自然公園」と3つの自然公園を有するなど豊かな自然に恵まれた地域となっています。

阿寒湖畔から望む雄阿寒岳

課題解決に向けた取組の背景

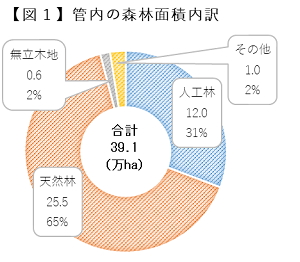

管内においては、主伐期を迎えた人工林が増加し資源の充実がいわれる一方で、その後に必要となる再造林にかかる労働力は減少傾向にあり、図2のとおり、平成21年と平成29年を比較した場合、造林にかかる労働者数は約37%減少しました。

北海道林業統計に基づき作成※画像をクリックすると別ウィンドウで拡大表示されます。

他方、林野庁で行った試算によれば、森林整備に要する費用のうち約7割が「地拵」「苗木代」「植付」「下刈」といった初期にかかる育林費用となっており、更にその約半分が下刈費用という結果が出ています。

森林の持つ多面的機能を持続的に発揮させつつ資源の循環利用を推進する上で、いかに造林コストの低減を図るか、特にこの初期費用をどう抑えるかが、今後の森林・林業の重要なポイントとなっています。

こういった現状を踏まえ、当署では「コスト低減と労働力不足にも対応する効率的な造林作業の確立」を地域的な問題と捉え、解決に向けた取組を進めています。

大型機械地拵による下刈回数の省略化への取組

再造林に伴う初期費用の多くを占める下刈作業は、重労働であり、全国的にもその軽減を図るため機械化へ向けた技術開発等が進められていますが、まだまだ実用化には至っていません。下刈作業が必要な期間は、植栽する樹種や生育状況等によっても異なりますが、北海道の主要樹種であるカラマツやトドマツの場合、植栽から4年から6年程度が一定の目安となります。【表1】は国有林の森林整備、保全の方向や伐採、造林、林道、保安林の整備の目標等について定められた「国有林の地域別の森林計画書(釧路根室森林計画区)」にある標準的な下刈回数の目安を示したものです。

【表1】主要樹種の下刈回数(目安)

| 樹種 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 |

| カラマツ | 1 | 2 | 1 | 1 | ||

| トドマツ エゾマツ アカエゾマツ |

1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

当署では、先に述べた造林作業における「コスト低減」と「効率的」という2つのキーワードに対応するため、平成28年度からこの下刈回数の省略について検証しています。その方策は、苗木の植栽前に行われる地拵作業(※注)に大型機械を使用し、その後の下刈回数を削減するために有効となる地拵方法を検証するというものです。この方法は釧路地域の森林は比較的傾斜の少ない平坦地が多く、大型機械による作業も可能な条件下にあることも加味した上で決定しました。

注:地拵(じごしらえ)

植栽の準備のために行う「伐採跡地の枝条等の整理」「余分な落葉の除去」「雑草や低木の刈出し」などの作業のこと。

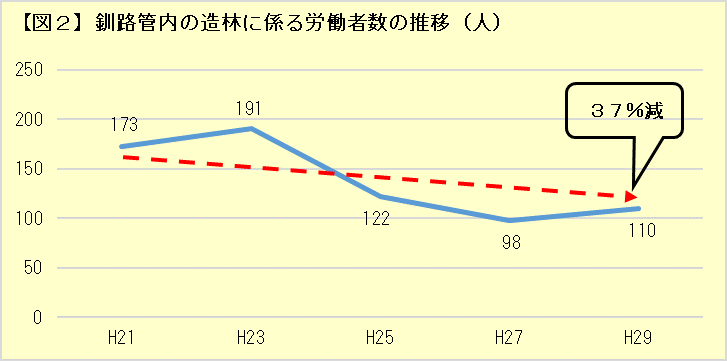

検証のため、植栽木が生長する際、必要な日照を遮り一番の阻害要因となる「笹」に着目し、2種類の地拵方法を実施することとしました。

1つは【表2】のとおり「刈払機による刈り払いとバケットの組み合わせにより、地表部から笹の剥ぎ取りを組み合わせることでダメージを与え回復を抑える方法(地拵

平成28年度からこのような大型機械地拵を実施した再造林地において、下刈省略に対する効果検証のためのモニタリング調査を実施しています。

モニタリング調査の対象地は、地拵

植栽から1年ごとに下刈の省略が可能かどうか、モニタリング結果を確認したところ、令和元年度までの時点では3箇所すべてで標準回数より少ない下刈回数で問題ないと判断できました。特に地拵

平成30年度には、上記3箇所のモニタリング調査対象地をフィールドとし、道東地域(釧路、十勝、根室)の振興局林務課・森林室を対象に、大型機械地拵によるメリットの共有、課題の洗い出し、よりコスト縮減につなげるための意見収集を目的として現地検討会を開催しました。当日は、植栽木の生長や植生の回復状況等を観察する中、いずれの箇所も「当該年度における下刈回数の省略」について「問題がない」ことを参加者間で確認することができました。この他、「同じ場所で条件を変えて検証するような場所があると、下刈の必要性(回数の省略等)を考察する上で見てわかりやすい」「このような保育手法を選択する場合、植栽木の枯死は余分なコスト増に直結することから、大型草本類が繁茂する可能性等について事前の見極めが必要」などの意見が出され、改めて本検証をする意義を確認する機会ともなりました。

現地検討会での様子

植生回復効果と植栽木の生長に対する影響の検証

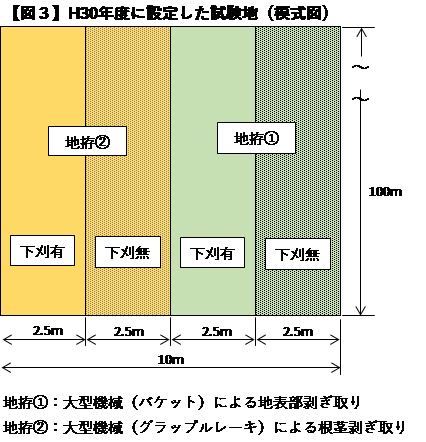

これまでの2年間のモニタリング調査の結果から、地拵方法や実施場所によって新たに発生する植生の種類や成長速度に違いがあることがわかりました。このことから、地拵方法の違い(地表部剥ぎ取りと根茎剥ぎ取り)による植生回復効果及び植栽木の生長への影響を検証することを目的として、平成30年度に新たな試験地を設定しました(場所は「標茶担当区309ろ林小班」)。

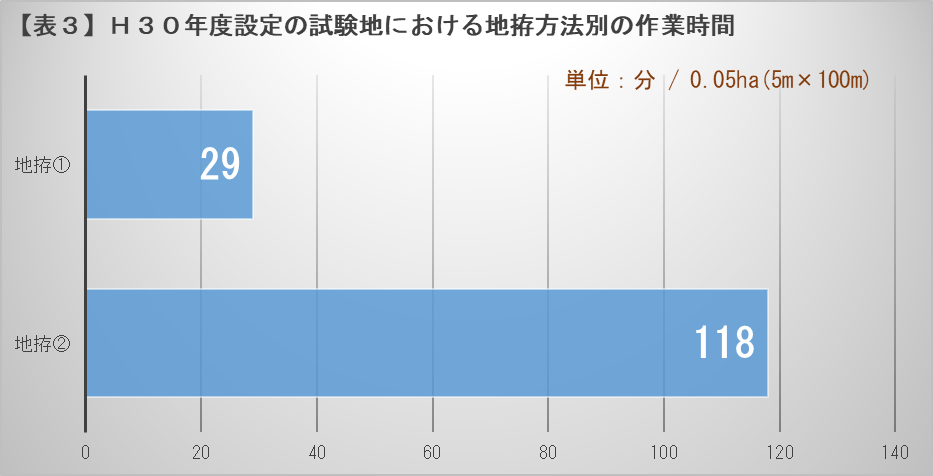

設定に当たっては、元々この取組が「造林作業におけるコストの低減と効率化」を目的としたものであることから、これまで「地拵

なお「地拵

※画像をクリックすると別ウィンドウで拡大表示されます。

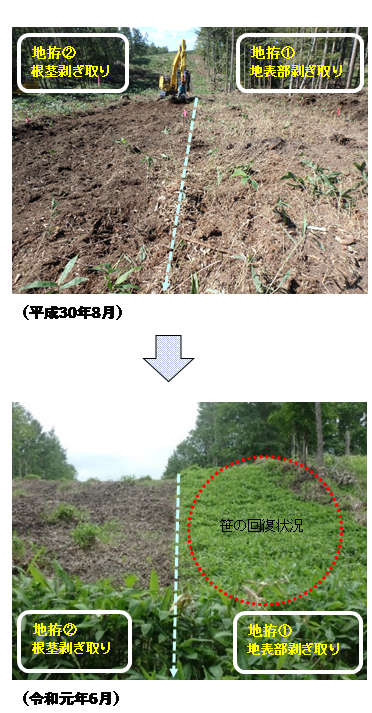

本来、この試験地では令和元年度の春に苗木の植栽を行い、植栽木の生長や植生の回復状況について各種調査を開始する予定となっていました。ところが、同年6月の時点でバケットによる地表部の剥ぎ取りのみを行った箇所の笹の高さが80cm程度まで回復していることが判明しました。

原因としては、「刈払機による刈り払い」を省略したことにより、バケットで削りきれなかった笹が残るなど、笹に対するダメージが弱くなってしまった可能性があること、元々植生の生育に良好な地域性があった可能性などが考えられます。

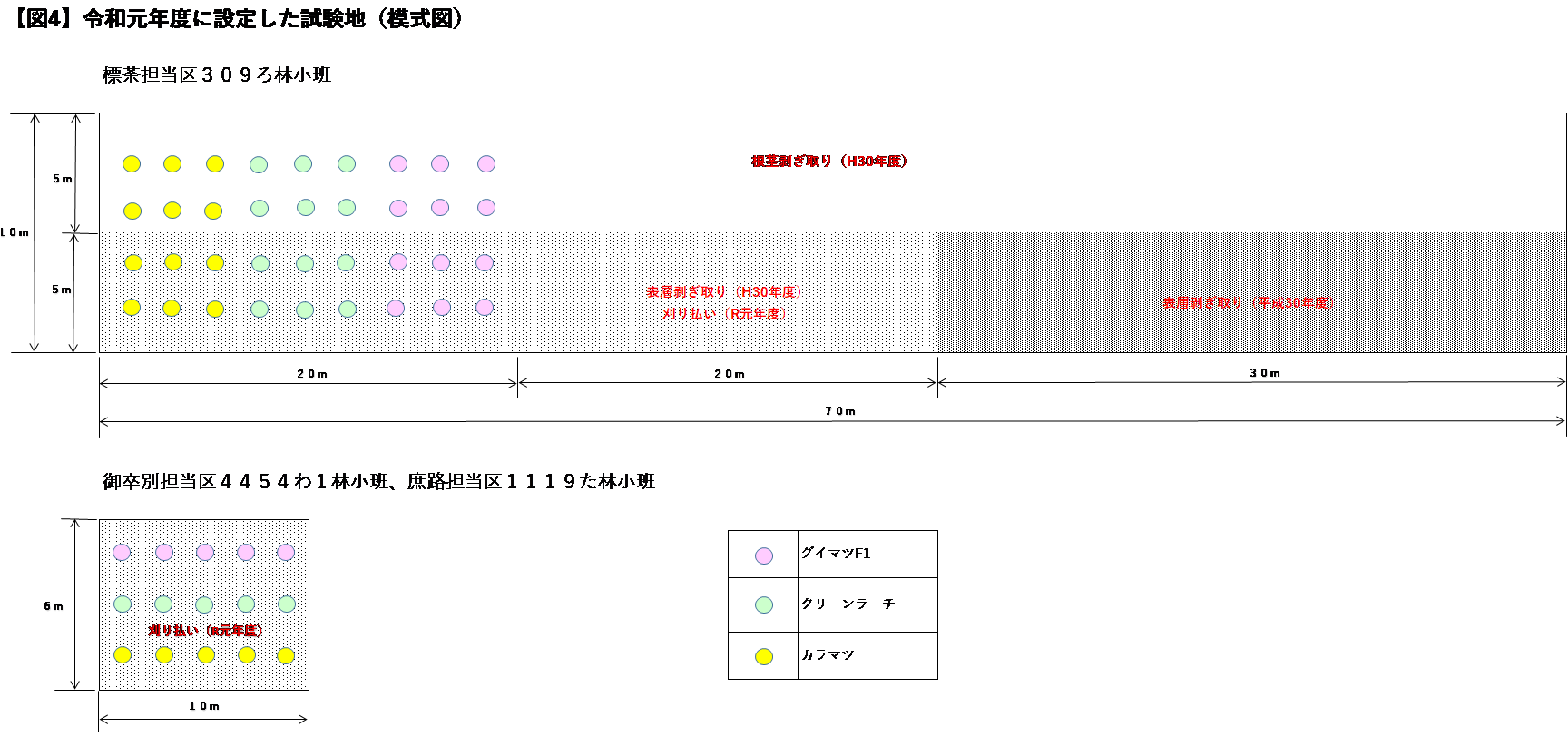

この結果を踏まえ、令和元年度に同試験地内で「根茎剥ぎ取り」「地表部剥ぎ取り+刈り払い」「地表部剥ぎ取り」と3パターンの地拵を行い、植生の回復等を観察することにしました。

さらに、「川湯担当区4294な林小班」のうち、地拵

地表部ギリギリまで刈り払いを行った箇所に、一般的に生長が早いとされる「カラマツ」「グイマツF1」「クリーンラーチ」の3種類のコンテナ苗を植栽しました。植栽する箇所は、刈り払い等により植生の処理が行われていることを条件としました。保育に関しては、本取組が下刈回数削減のための検証であるため、下刈作業は行わないこととしています。【図4】

※画像をクリックすると別ウィンドウで拡大表示されます。

令和元年度の秋期に苗木の植栽が完了したことから、今後は植栽木の生育状況(樹高・径級の全木調査)及び植生の回復状況についての調査を行い、これを下刈不要の判断があるかあるいは植栽木が枯死するまで継続していく考えです。

ミヤコザサを主体とした植生状況や大型機械による作業が可能な平坦地が多いという釧路地域の特性を考えたとき、当署で行う「大型機械地拵による下刈回数の省略化」という検証課題に一定の成果が得られれば、地域にとって有効かつ理にかなった造林コスト低減策としての提案が可能になるものと考えます。引き続き、民有林への普及・定着が図られることを最終目標と位置づけ、本取組を進めて行きます。

国有林フォレスターとして

当署の森林技術指導官となり早2年が過ぎようとしています。これまで、北海道釧路総合振興局と当署及び釧路湿原森林ふれあい推進センターが開催する「釧路地域林政連絡会議」や関係市町村が開催する「市町村森林整備計画実行管理推進チーム会議」等を通じ、市町村担当者はもとより、振興局、森林室、森林組合、林業事業体など多岐にわたる方々と一緒に地域課題の共有やその対応策の検討などに関わってきています。

また最近では、管内で開催された就職活動前の学生等向けの企業展示会において、林業を紹介したブースで高校生の反応が良好だったことなどを受け、ある町からは当署に対して林業の現場を見学するイベントを企画できないかとの相談も受けているところです。将来的な林業の担い手確保の観点からも十分意義があるものになり得ることか ら、引き続き関係する皆様と連携を図りながら実現に向けた調整を進めていきたいと考えています。

今回メインに紹介した「低コスト造林への取組」はもとより、これら一つ一つの取組の積み重ねが地域と森林管理署の信頼関係を築く上で必要不可欠な要素であることから、これからも地域のニーズを丁寧にキャッチする中で、常に「国有林の立場として何が出来るのか、それによって地域に対してどんな効果が期待できるのか」を意識し、考え、行動(発信)していくことをモットーに、地域の皆様と将来の森林・林業を構想していく一員として積極的に活動していきたいと考えています。

根釧西部森林管理署 森林技術指導官 柏村 浩司

お問合せ先

根釧西部森林管理署

ダイヤルイン:0154-41-7126