2019年9月

知床半島発!ウトロ・羅臼GSS通信

令和元年9月30日(月曜日) 知床五湖の紅葉探し

遊歩道工事のため、今季は10月から通行できなくなる知床五湖地上遊歩道大ループ(一周3キロ)の巡視を行いました。昨日の夕方と今朝、ヒグマが出没して通行止めになり、14時の開通を待っての巡視となりました。

五湖の周辺の木々は色づき始めていました。

四湖の様子です。

山からの霧が降りてきて、四湖の奥あたりまで覆っていました。

三湖の色づいた木々。

三湖の湖面の一部を覆い尽くす水草の葉が黄色くなり始めていました。

三湖の歩道沿いの岸の木に絡みついていたツタウルシの葉がキレイに色づいていました。

二湖の様子です。

高架木道からの一湖の様子。

知床五湖大ループを一周して、最後の高架木道を歩いていた時です。知床連山を覆っていた霧がなくなり、少し幻想的な羅臼岳と知床硫黄山が見えました。

令和元年9月29日(日曜日)羅臼湖歩道から見える秋の羅臼岳

本日の斜里町ウトロは暖かくなり、気持ち良い天気の中、秋の雰囲気漂う羅臼湖歩道の巡視を行いました。

今回は秋の羅臼湖遊歩道から見える羅臼岳を紹介します。

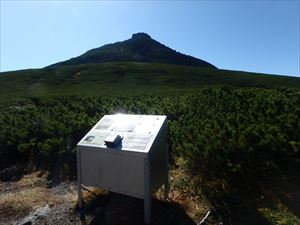

羅臼湖遊歩道入口付近から見た羅臼岳です。

赤が少ない知床では貴重な紅葉です。

遊歩道を進み、二の沼手前から左手に折れ、少し登ると目梨展望台です。

展望台からの羅臼岳です。

三の沼からの羅臼岳です。

今年の巡視で何回来ても天候に恵まれず、なかなか見ることが出来なかったこの風景、やっと見ることができました。

四の沼と三の沼の間の湿原周辺から見える羅臼岳。手前にはハイマツ帯が広がっています。

三の沼よりの左手にある小さな沢付近からの羅臼岳です。

二の沼付近の遊歩道からの羅臼岳です。

遊歩道入口近くからの羅臼岳です。

本日は好天に恵まれ黄葉と羅臼岳の風景を十分楽しむことができた羅臼湖巡視でした。

令和元年9月27日(金曜日)羅臼岳のたき火跡

秋晴れの晴天の中、羅臼平までの巡視を行いました。

羅臼平から見える羅臼岳の山頂とフードロッカーです。

今日の巡視では、フードロッカーや携帯トイレブースなどの公共設備は適切に利用されており異常はありませんでした。

指定野営地となっている羅臼平のテント場でたき火跡を2か所発見しました。こちらは岩を積み上げた風よけまで作られていました。

羅臼平の指定野営地は、直火でのたき火は禁止されています。たき火は山火事の危険性が高く、過去の山火事の原因にもなっています。

たき火跡の燃えかすや炭などを回収し、積み上げられた岩は周囲に戻す処置をしました。

たき火の痕跡が残らないよう片付け完了です。

今回のたき火跡は目撃情報や入林簿の記載から外国人による可能性が高く、今年は特に羅臼岳や縦走路を利用する外国人が増加しているため、知床山系のテント場にも外国人に理解してもらえるような注意喚起が必要だと感じました。

今日の巡視では紅葉が弥三吉水から羽衣峠付近まで見頃となっていました。

特にナナカマドの真っ赤な紅葉が青空に映えていました。

見晴らしの良い歩道から見えた知床連山のサシルイ岳です。

今年の紅葉も徐々に色づき始めているようです。

令和元年9月21日(土曜日)羅臼岳(羅臼側)の歩道巡視

本日は羅臼岳を羅臼側から登る歩道の巡視を行いました。

キャンプ場近くにある歩道入口から、里見台(標高約370メートル、ハイ松原(標高約500メートル)、第一の壁(標高約620メートル)、第二の壁(標高約720メートル)、泊場手前の沢出合い(標高約720メートル)までの、距離にして片道約4.4キロメートルの行程でした。

今日の羅臼町の最高気温は17度ほどで、暑すぎず寒すぎず、山道を歩くには快適な天候で、朝方雲に覆われていた羅臼岳山頂付近も見えてきました。

沢の出合いから見た泊場方向の沢の様子です。

沢から吹き下ろす風は弱めでしたが、休憩していると風除けの上着を羽織りたくなるほどに冷たい風でした。

泊場付近から流れ出る水により、沢出合い付近は茶色くなっていました。

標高600~700メートル付近の紅葉はまだ先のようです。

第二の壁付近の様子です。

歩道対岸の斜面の木は、まだ淡い緑で紅葉はまだ先のようです。

歩道を下り始めると雲が立ちこめてきましたが、標津や野付半島方向が見えて、久しぶりに気持ち良い風景を見ることができました。

令和元年9月13日(金曜日)知床の実態

今日は、各登山口(羅臼岳・岩尾別口、羅臼岳羅臼温泉口、硫黄山)のヒグマ目撃アンケート回収を行いました。

9月に入り、登山帯でのヒグマの出没は9月8日に第二の壁で確認されたのみとなっております。

帰り道、岩尾別川でヒグマが出たため、知床名物?ヒグマ渋滞が発生していました。

観光客の皆さんは車から降り、橋の上で写真を撮影していました。

その時のヒグマは若い成獣で川を遡上する鮭を狙っていました。

しばらくするとヒグマは川の上流へ移動をはじめました。

すると、40人ほどいた人達も追いかけるように移動をはじめてしまいました。

この状況は非常に危険であることを伝え、車中から見るようにお願いしましたが、誰も言うことは聞いてくれませんでした。

この時期のヒグマは人には慣れているため、逃げる様子はありませんし、野生動物の行動は予測もできないため、ヒグマを見かけても車から降りずに車中から見守り、後続車のためにスムーズなドライブを楽しむようお願いします。

令和元年9月9日(月曜日)観音岩巡視でヒグマに遭遇

本日は、羅臼町相泊から観音岩の先のウナキベツ川まで、片道約5キロの海岸線の巡視を行いました。ここは知床岳方面や知床岬へ向かう際のルートにもなっています。

今季は、相泊の先の崩浜周辺から観音岩周辺まで、ヒグマが海岸沿いに居ついていて、私たちも巡視のたびにその痕跡や姿を見ていました。

今日は天気が良く、羅臼では珍しく最高気温が28.8度と暑い一日でした。観音岩まではもうすぐ、観音岩はこの崖の突端の向こうになります。

写真右側が観音岩です。

ここは海岸沿いを歩けないため、この崖を上り越えて行きます。

巡視の途中、山側の風景です。

巡視の帰り道、動物ウォッチングのボートが岸に近づいていました。何か動物でもいたのでしょうか。

今日はヒグマいなかったなぁと思っていたら、川の手前20~30メートルまで来たときです。前方の茂みから突然一頭のヒグマが出てきました。「クマだ!」と思わず声がでました。

ヒグマは全身の毛を震わせて水切りをしていたので、どうも川で魚を探していたようです。GSS3人でルートを模索していたところ

ヒグマがゆっくりと歩きだし、また川の中へ消えて行きました。

ヒグマの行方を捜すため、ゆっくりと川に近づいたところ、川の上流で魚を探しているのを見つけました。この位置なら私たちも川を渡れるので安心しました。

このヒグマは河口付近で魚を探していたようです。

川は水の流れの音が大きいため、人もヒグマも気配を感じることが困難です。今の時期は魚が遡上するため、川の近くに行く時は十分気をつけるようお願い致します。

令和元年9月5日(木曜日)アメリカオニアザミ駆除

今日は関係機関と合同で外来種のアメリカオニアザミの駆除を行いました。

こちらがアメリカオニアザミです。

この植物は環境省による「生態系被害防止外来種リスト2018」に掲載され、総合対策外来種(旧要注意外来生物)に指定されている植物です。

日本国内でも特に北海道に多く、知床半島にも残念ながら沢山のアメリカオニアザミが繁殖しています。

紫色の綺麗な花を咲かせますが、全体にするどいトゲが数多く生えており、刺さるととても痛く近寄るのも危険です。

このするどいトゲのせいかエゾシカやヒグマといった大型動物はアメリカオニアザミを食べることはなく、花を咲かせた個体は綿毛となって増え続けています。

今回の合同作業ではフレペの滝遊歩道周辺で行いました。

特にウトロ灯台周辺は今年生え始めた1年目のロゼッタ葉の小さな株が多かったです。

アメリカオニアザミは1年~2年草ですが、生え始めの1年目から花を咲かすことはありません。

アメリカオニアザミは繁殖力がとても強く、地上に出ている葉だけを摘み取っても地下に根がある限り、また新しい葉を出してしまうため、スコップや鍬を使い、根こそぎ抜いていきます。

1年目の小さなロゼッタ葉でもするどいトゲはちゃんと生えているので、手元は厚手の皮手袋でガードし、抜いたアメリカオニアザミは土嚢袋にいれていきます。

花を咲かせている大きなアメリカオニアザミはまとめられ、ハサミで小さくしてから土嚢袋にいれました。

今回の合同作業では20袋分のアメリカオニアザミを駆除することができました。

この土嚢袋は斜里町のゴミ施設にて適切に処分されます。

今回はフレペの滝遊歩道周辺の外来種駆除でしたが、今後もこの様な活動を続け、国立公園内の外来種を少しでも減らすよう努めて参ります。

令和元年9月2日(月曜日)巡視中に見つけたもの

毎年実施しているミズナラ堅果結実調査(ドングリ調査)の調査地の下見をしました。

ドングリ調査の調査地にて、木の下の地面を掘り返した跡がありました。ヒグマによるものと思われます。食べ物は見つかったかな?

先日の少し強めの風で落ちたのでしょうか、まだ青いドングリが落ちていました。

マイタケを見つけました。山はもうマイタケの時季なのですね。

お問合せ先