シマフクロウシンポジウムの開催について(概要報告)

令和6年10月26日、北海道森林管理局は、206名の参加を得て、札幌市男女共同参画センター3階ホールにて、「シマフクロウシンポジウム ~シマフクロウに象徴される生態系を育む、国有林30年の取組~」をテーマに開催しましたので、その概要を報告いたします。

1 ごあいさつ

林野庁 北海道森林管理局長 吉村 洋

吉村局長 |

北海道森林管理局は、北海道の面積の四割弱にあたる三百万ヘクタールの国有林を国民の皆様からお預かりし、水源の涵養、災害や地球温暖化の防止、生物多様性の保全といった森林の公益的機能を将来にわたって発揮させることをはじめ、木材の安定供給、国有林を活用した地域の文化・産業の振興などを目的に、森林の整備・保全など様々な取組を行っている組織です。

シマフクロウシンポジウムは、このうち主として生物多様性の保全や文化の振興に関わるものです。シマフクロウは、魚類を主な食料とし、広葉樹の大径木に営巣するなど、森林への依存性が高い鳥類です。言い換えれば、シマフクロウが生息できる森林は、一定の豊かな生態系を形成しているということです。

私たち北海道森林管理局は、関係機関とも連携しながら、様々な動植物が生息・生育し得る多様な森林づくりをすすめてきたところであり、この一環として、シマフクロウの保護・増殖に資するための巡視活動、保護区域の設定、営巣木の育成のほか、シマフクロウの生息に配慮した森林施業に取り組んできたところです。

今回のシンポジウムは、公開の場で、こうした北海道森林管理局の取組を報告させていただくほか、有識者、関係機関から様々な知見・情報を共有いただくことにより、これまでの当局の取組の検証と、シマフクロウに象徴される生態系を形成するための多様な森林づくりの指針を得るために開催しました。

このシンポジウムへの参加を快諾いただいた有識者の皆様と環境省、北海道開発局に御礼申し上げます。

2 基調講演「シマフクロウと国有林 ー対立の過去から共存の道のり、そして未来へー 」

シマフクロウ研究会 代表 竹中 健

竹中氏 |

市民の皆さんにはあまり知られていないようですがシマフクロウ保護は林野庁(北海道森林管理局・署、国有林)も長い間おこなってきています。森林管理署と環境省の巣箱かけコラボなど、生息保全について数十年の協力体制をとってきました。かつては、シマフクロウ保護vs国有林伐採という対立構図でしたが、1985(昭和60)年の知床伐採問題が林野庁の野生生物行政の大きな転機となり、1993(平成5)年から希少野生生物保護管理事業が始まりました。事業地では生息環境調査・巣箱設置・巡視・入込対策(ゲート管理)・保護林の設置など保全活動を行うようになったものの、他の多くの生息地では引き続き情報交換不足による生息地の伐採や巣箱横への治山ダム計画、そして林道計画など、紆余曲折が続いた歴史がありました。混乱期を経て、私たち保護サイドが広域生息地及び最新状況の把握、生息環境の定量化、自然下生態の解明を粛々と進め、その結果が行政とのコミュニケーションや事業計画の把握による回避対策に活用され、科学的知見と現場情報のやりとりの重要性が明らかになりました。

シマフクロウは、魚食性で縄張り性の留鳥であるため、棲むには豊かな川と森が大切です。アイヌの時代はフクロウが身近にいましたが、明治以降の農地開拓や森林伐採、針葉樹一斉植林、ダム建設、河川改修、ふ化事業によるサケマス全量捕獲、などにより、住みかとエサがなくなったシマフクロウは、1990(平成2)年前後には100羽以下まで減少しました。その後、保護法制の拡充とともに、生息地援助(主に環境省・一部森林管理署)として、野外給餌池や巣箱の設置を行い、事故対策(インフラ官庁・企業)として交通事故対策や感電対策を行ってきました。保護の成果により、2022(令和4)年には100つがいまで回復してきたところです。その生息地の実に約80%が国有林となっています。2013(平成25)年に、生息環境保全に向けて、環境省と北海道森林管理局が共同で「シマフクロウ生息地拡大に向けた環境整備計画」を策定しました。現生息地の保護と、生息地からの若鳥分散を促進させ次世代生息地が拡大することを目指しています。国有林には多数のシマフクロウが生息していますが、縄張り定着性のシマフクロウは個別地点管理が重要です。具体的には、人工林の施業、林道網の維持管理、治山ダムの管理、激増するシカの管理対策、入込問題、それぞれへの保護視点からの調整対応です。

繁殖に関わる情報ですが、繁殖過程は、真冬2月に繁殖行動を開始し、2月下旬から3月中旬に産卵し、メスは抱卵、オスは給餌と役割分担して子育てを行い、5月から6月頃に幼鳥の巣立ちを迎えます。孵化から巣立ちまで約50日ですが、幼鳥は未熟な状態で巣立つため数週間飛ぶことができません。また、繁殖成功率が30%ととても低いことも明らかになっています。営巣には、大木の樹洞が必要です。天然巣樹木のサイズは、胸高直径103cm(n=31)、樹齢200年以上で、河川近くに複数の巣を構えます。繁殖への配慮から、生活史に合わせて情報共有・事業調整(土木・伐採)を各森林管理署と行うとともに、道有林、開発局、北海道庁各部門、電力ダム等とも同様に生息地に関わる調整を実施しています。

行動と生息環境情報についてですが、詳細な調整・環境改善に向け、繁殖・餌調査、行動調査、音声モニタリングや魚類調査を行っています。調査から、餌内容が、河川のサケ科魚類を中心に、海水魚、カジカ、げっ歯類など地域によって大きく違うことがわかっています。また、個体は川沿いを利用し、10km以上の縄張りを占有し、毎日川を移動しながら採餌を行いますが、本流だけでなく小河川、湧水や側流も重要です。人工林を見張り場やねぐらに利用することもあります。重要魚類として山奥まで大量に遡上するサクラマス(場所によっては海から150km以上も遡上)があげられますが、ダムにより遡上ができない現場の一部では、森林管理署の取組として魚道設置やスリット化など治山ダムの改良を行っています。また、魚類愛好家たちの保全活動「市民魚道」をシマフクロウ保護に取り入れるなど、環境省でも魚類の遡上改良を行っています。これらの改良により、魚類資源が増加し新規つがいが形成された例もあります。

分散個体の状況ですが、親元から数十キロの距離に良い環境があれば定着しますが、中には200km以上分散する個体もいます。分散途中の個体は林縁部を進むことが多く、森林帯が分断される石狩低地帯を越えられていません。広域環境改善の例として、平取町では、「21世紀・アイヌ文化伝承の森再生計画-コタンコロカムイの森づくり―」により平取町、平取アイヌ協会、北海道森林管理局の協働取組が始まっています。

最後に、プレゼンを作りながら、シマフクロウと国有林は「昨日の敵は今日の友」となっていることを感じます。情熱+科学+現場+計画+コミュニケーション+時間が大切です。森林施業は50年以上の計画ですが、これまで、社会の激変や、森林を金銭的利用価値主体で見てきた弊害があったと思います。森林の持つ価値は無限です。北海道森林生態系のアンブレラ種であるシマフクロウの目で世の中を見ることが大切だと思いました。

3 報告「国有林におけるシマフクロウ保全の枠組み」

林野庁 北海道森林管理局 計画保全部 計画課長 寺村 智

寺村課長 |

はじめに、国有林や北海道森林管理局、という名称について馴染みのない参加者の方もいらっしゃいますので簡単に説明します。北海道の森林面積の55%、北海道全体の面積の35%強に当たる森林が、国が所管する国有林が占めています。この国有林を、農林水産省の外局である林野庁の出先機関である北海道森林管理局が管理経営しているところです。国有林は、比較的に人里離れた奥地を中心に広がっています。人間の住む地域に近い場所ではトドマツやカラマツを植栽した人工林が造成されてきた一方で、知床や大雪をはじめとする奥地の山脈地帯では原生的な天然林などの多様な森林生態系を有しています。このように、国有林は、シマフクロウをはじめとする希少な野生生物の“ゆりかご”となっています。こうした北海道の国有林では、シマフクロウをはじめ希少な野生動植物種の保全のための様々な枠組みを設定しているところです。

報告の内容として、1「シマフクロウの保護・増殖の取組」では、環境省をはじめとする関係機関や有識者とともに30年間にわたって取り組んできた内容を紹介します。1980年代にシマフクロウは生息数が70羽程度まで落ち込み、絶滅の瀬戸際にありました。生育に必要なエサを提供する河川環境の影響や、生息地が分断されて近親交配が発生するといった問題などが生じ、その保護増殖が喫緊の課題となっていたところです。こうしたことを受け、平成5(1993)年に「種の保存法」に基づいてシマフクロウを国内希少野生動植物種に指定し、環境省と農林水産省の共同によりその保護増殖事業計画を策定したところです。また、それから20年後に当たる平成25年(2013年)には、環境省(当時の環境庁)と農林水産省の北海道の出先機関であるこの2つの組織によって、シマフクロウ生息地拡大に向けた環境整備計画を策定しています。

次の2「国有林の取組」については、【森林】、【保護管理】、【採餌環境】の3つに分けてそれぞれの制度や概況を説明します。最初の【森林】について、平成7年からシマフクロウ希少個体群保護林を設定し、シマフクロウが生育する森林の保護管理を進めてきました。その後、シマフクロウの生息地が保護林を超えて人工林等に広がっていくに従って、間伐等の森林整備の内容や時期を調整する必要が生じたことから、令和2(2020)年に保護林以外のシマフクロウ生息地の取扱いを定めた「シマフクロウ生息森林の取扱方針」制定しました。

【保護増殖】においては、シマフクロウの生息地において、専門的知識と経験のある有識者に対し、北海道森林管理局が自然保護管理員に任命し、巡視等の保護管理に取り組んでいます。また、最後の【採餌環境】の改良では、ハナカジカ等の淡水魚を捕食するシマフクロウの採餌環境の創出にも資するような、河川工作物、簡単に言うとダムの改良工事を行っています。

ここまで、北海道森林管理局による国有林でのシマフクロウの保全の枠組みについて説明してきました。次に、こうした枠組みに基づく現場段階の取組について、各森林管理署長から紹介いたします。

4 活動報告「シマフクロウに配慮した森林施業等」

現場段階の取組については、【森林施業・整備】【保護管理】【関係機関との連携】を実施しています。(1)根釧東部森林管理署から森林施業・整備、(2)十勝東部森林管理署から保護管理、(3)十勝西部森林管理署東大雪支署から関係機関との連携、について報告いたします。

(1)シマフクロウの生育に配慮した森林施業・整備

鷹野署長 |

林野庁 北海道森林管理局 根釧東部森林管理署 署長 鷹野 孝司

根釧東部森林管理署は、「シマフクロウ希少個体群保護林」以外で営巣中心域などのシマフクロウの行動が確認された区域で間伐等の施業を行う場合は、「シマフクロウ生息森林の取扱に方針」に沿って実施しており、間伐事業ではシマフクロウと車両との衝突事故を防止する観点から、林道からおおむね20m幅の区域では伐採を行わない保残帯を設定ました。この保残帯を設置したことにより、営巣木が見えづらくなる効果もあります。また、シマフクロウの繁殖等に配慮するため、土木事業や立木販売事業においても、仕様書に「施工期間の制限について」などとして記載し、施工期間の制限をかける取組を実施しています。

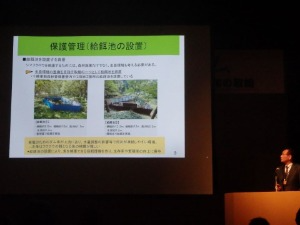

(2)シマフクロウの棲む森づくり ~保護管理~

中村署長 中村署長 |

林野庁 北海道森林管理局 十勝東部森林管理署 署長 中村 峰明

十勝東部森林管理署は、管内の取組として、専門家等に意見を聞きながら冬季に河川が凍結しない湧水を利用し、給餌池を設置しました。これにより、採餌環境の改善に貢献し、シマフクロウの保全及び繁殖率等の向上に寄与しています。さらに給餌に依存しない保護管理を目指し凍結しない湧水箇所を掘り、人工的に深みを作ることで魚が付きやすい環境の整備に取り組んでいます。この池では冬季に凍結は見られず、オショロコマが泳いでいる状況や夜間にシマフクロウが獲物を狙う姿が確認されています。また、専門家に委託し巡視事業を行うことで、シマフクロウの生息環境の保全や給餌池の維持管理を行っています。

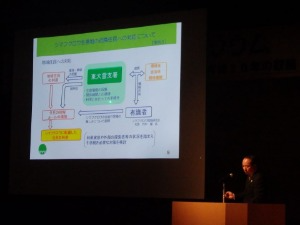

(3)シマフクロウ保全の取組 ~関係機関等との連携~

中村支署長 |

林野庁 北海道森林管理局 十勝西部森林管理署東大雪支署 支署長 中村 淳司

十勝西部森林管理署東大雪支署は、関係機関との連携によりシマフクロウ保全の取組を行っています。シマフクロウ営巣地での電力事業会社による電力事業施設改修工事においては、工事区域内に営巣木を発見後、電力会社と連携し有識者に見解を伺いながら、営巣期を考慮し速やかに工事を規制することができました。さらに、高圧線取替工事においては感電事故防止のための営巣地近隣での高圧線取替工事を行い、「止まり木」や「電線防護管」を設置することにより、感電リスクを継続的に軽減できる有効な対策をとることができました。また、住民の散策の場として親しまれている森林に営巣木が確認されたことから、地域住民へ説明を行い理解と協力を得ながら、引き続き地域で静かに見守っていけるような体制づくりを構築しているところです。

5 パネルディスカッション

「国有林のシマフクロウ保全の取組を検証し、これまでの取組と今後の関係機関等との連携を探る」

|

|

●コーディネーター

・林野庁 北海道林管理局 次長 中野 亨

●パネラー

・シマフクロウ環境研究会 代表 竹中 健

・シマフクロウ保護・研究家 山本 純郎

・北海学園大学 教授 早矢仕 有子

・国道交通省 北海道開発局 開発監理部 開発連携推進課長 岡部 博一

・環境省 北海道地方環境事務所 野生生物課長 西野 雄一

・林野庁 北海道森林管理局 計画保全部長 近藤 昌幸

「国有林のシマフクロウ保全の取組を検証し、これまでの取組と今後の関係機関等との連携を探る」をテーマとして、パネルディスカッションを行いました。国有林で長年シマフクロウ保護の取組を行って頂いている、山本純郎専門家、早矢仕有子専門家、竹中健専門家から「国有林におけるこれまでの取組」や「今後の関係機関との連携」について、計画課や森林管理署からの報告を踏まえ、それぞれコメント頂きました。

山本専門家からは、「当初は、営林署(現森林管理署)に行っても何しに来たんだと相手にされなかったが、自分たちがやろうとしていることを理解してもらえるようになり、世の中が変わってきたことによって、相互理解が深まった。お互い理解しあうことが大切。」「これからシマフクロウが増えていく中で、国有林以外とも連携を深めて取り組んで欲しい、シマフクロウに配慮した森林づくりを今後も継続して欲しい。」とのコメントを頂きました。早矢仕専門家からは「学生時代から調査を続けてきて、始めは、現場の職員から「シマフクロウがいる場所を知っているけど教えない」など言われた、今は森林管理署で学習会を開催するまでになり隔世の感がある。」「現場を一番よく知っているのは森林管理署の職員なので、もっと現場でシマフクロウの痕跡について判別できるようになって欲しい。」「そして、その知識をきっちり引き継ぎ、長年国有林が行ってきた取組を今後も継続して欲しい。」とのコメントを頂きました。竹中専門家からは「シマフクロウの棲む河川はつながっている、上下流の連携、上流域の林野庁、下流域の国土交通省、また環境省や関連市町村が連携していくことが大切、森のつながりを意識して取り組んで欲しい。」「シマフクロウは、定着性があり30年も同じ場所にいる、息の長い取り組みとなる。国有林は人数が多く、主に道内を異動しているので別のポストについてもノウハウが蓄積される、このように長年情報がストックされていくのが重要。」とのコメントを頂きました。

北海道開発局の岡部博一課長から「北海道開発局の希少種保全の取組」として国道での防鳥ポール設置などの取組について紹介、環境省の西野雄一課長からは「環境省の取組」として、シマフクロウの生息環境の改善、人為的現象の要因の排除、飼育下繁殖・野生復帰、取組の評価と普及啓発など保護増殖事業等に関する取組概要を紹介頂きました。

近藤部長からは、パネラーの意見を踏まえ「「国有林における今後取組」について、行政機関だけでなく、関係者の継続的な取組により、生息数が徐々に増加し生息域も拡大しつつあることから、今後は北海道開発局、地元自治体、関係NPOとの連携が重要となってくること、あわせて情報発信の重要性について」コメントがありました。

最後に、コーディネーターの中野次長からの「北海道森林管理局におきまして、報告したようにこれまで保護林の設定や給餌等生息数の増加に向けて取り組んできましたが、今後は、山本専門家、早矢仕専門家、竹中専門家、などの有識者のご意見を伺いながら、北海道開発局、環境省、北海道庁などの関係機関と連携し、シマフクロウが生息しうる豊かな森林生態系の形成に向けた取組や今回のシンポジウムのような情報発信を図っていきたいと思いますので引き続きのご理解、ご協力よろしくお願いします。」との発言で終了しました。

6 まとめ ~これまでの取組の検証と今後の展開~

シマフクロウは、河川に生息する魚類を主な食料とし、広葉樹の大径木に営巣するなど、森林への依存性が高いと言えます。言い換えれば、シマフクロウが生息する森林は一定の豊かな生態系を形成しているということです。これまでの保護増殖の成果もあり、シマフクロウの生息数や生息地は拡大し、とりあえずは絶滅を回避できるような状況になってきました。国有林の取組も、保護増殖の初期段階には保護林の設定や給餌、近年は、生息数の増加に合わせ、生育区域での間伐等の施業の工夫や大径木の育成といった「シマフクロウが生育できる環境づくり」に段階的に発展してきました。シマフクロウの種の保存のためには、更なる生息数の増加や生息できる環境の創出が不可欠です。このため、北海道森林管理局として、今後とも生息状況の変化を把握しつつ、保護増殖に取り組む有識者や環境省、河川行政を担当する関係省庁、自治体と連携しながらシマフクロウが生息し得る豊かな森林生態系の形成に向けて必要な取組を推進していきます。

また、国有林では、一定の基準を設けて、シマフクロウを保護する区域の設定や、その区域における間伐等の施業の調整、営巣木の候補となる樹木の保残・育成など多様な森林づくりに取り組んできました。今回のシンポジウムでは3名の有識者からこうした基準やそれに基づく取組について検証していただきました。パネルディスカッションでいただいたコメントも活用しながら引き続き国有林での多様な森林づくりを通じたシマフクロウの生育環境の創出に取り組んでいきます。

さらに、シマフクロウをはじめ、希少野生動植物種の生育情報の取扱いには注意を要する一方で、現場での保護の取組の内容やその成果については、国民の理解を得ていく上でも情報発信していくことが必要です。今回のシンポジウムがその一助となるように期待しています。

|

加えて、参加者からは、これまでの関係機関の取組を知ることができ、シマフクロウについて理解を深めることができた。今後の取組や情報発信に期待する。保全するのに行政が横断的に、同じ熱量を持って取り組む重要性、年月の必要性も感じた。今まではシマフクロウファーストで取り組んできたが、30年、50年先を見据えて、シマフクロウも人も利活用できる森林づくりの青写真を描いて欲しい。シマフクロウの生息域が広がるための取組を見えるようにすることは、保護の点からも難しいと思うが、国有林だけではなく、道・市町村有林での取組について、持てる知識を共有し広げて欲しい。シマフクロウの生息を静かに見守っていける観点を持っていようと思った。など、シマフクロウと人との関係、関係機関の連携について多くの感想を寄せていただきました。また、なぜ!シマフクロウを守るのか、守らなければならないのか、その目的は?今、何が足りないのか・・・そうした視点の議論が欲しかった。森林管理局においてシマフクロウの保護に係る活動をしている一方、治山事業など樹木の伐採による国有林保全との相反する事業との関係が気になった。広葉樹を守るためのシカ対策の必要性など課題を指摘する声もありました。北海道森林管理局では、こうした貴重な声を参考として今後の取組を進めていきます。

【添付資料】

・チラシ2種類(PDF : 2,693KB)

・シマフクロウシンポジウムプログラム(PDF : 321KB)

・シマフクロウ研究者プロフィール(PDF : 293KB)

・「国有林におけるシマフクロウ保全の枠組み」北海道森林管理局計画課(PDF : 3,008KB)

・シマフクロウパネル13枚(PDF : 5,826KB)

【動画】

・ごあいさつ 林野庁 北海道森林管理局長 吉村 洋

・基調講演「シマフクロウと国有林-対立の過去から共存への道のり、そして未来へ―」

シマフクロウ環境研究会 代表 竹中 健

・報 告「国有林におけるシマフクロウの保全の枠組み」

北海道森林管理局 計画保全部 計画課長 寺村 智

・活動報告「シマフクロウに配慮した森林施業等」

・シマフクロウの生息に配慮した森林施業・整備

北海道森林管理局 根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司

・シマフクロウの棲む森づくり ~保護管理~

北海道森林管理局 十勝東部森林管理署長 中村 峰明

・シマフクロウ保全の取組 ~関係機関等との連携~

北海道森林管理局 十勝西部森林管理署 東大雪支署長 中村 淳司

・パネルディスカッション

「国有林のシマフクロウ保全の取組を検証し、これまでの取組と今後の関係機関等との連携を探る」

●コーディネーター

・林野庁 北海道林管理局 次長 中野 亨

●パネラー

・シマフクロウ環境研究会 代表 竹中 健

・シマフクロウ保護・研究家 山本 純郎

・北海学園大学 教授 早矢仕 有子

・国道交通省 北海道開発局 開発監理部 開発連携推進課長 岡部 博一

・環境省 北海道地方環境事務所 野生生物課長 西野 雄一

・林野庁 北海道森林管理局 計画保全部長 近藤 昌幸

お問合せ先

計画保全部 計画課ダイヤルイン:050-3160-6283

パネルディスカッション

パネルディスカッション