![]()

ホーム > 政策情報 > 事業概要 > フォレスター等の育成について > 2013 研修実施計画 > 林業専用道技術者研修25-1

|

| 第一回(1日目 2日目 3日目) | 第二回(1日目 2日目 3日目) | 第三回(1日目 2日目 3日目) | 第四回(1日目 2日目 3日目) |

|

林業専用道作設指針等の概要(講義)なぜ、今、路網整備が必要なのかを理解するために、森林・林業再生プラン、路網の現状、路網整備の考え方、林業専用道作設指針、林業専用道の設計上・管理上の留意点等について講義が行われました。 講師:東北森林管理局森林整備課 斉藤 技術指導官

《森林・林業の再生に向けて》 森林・林業の再生に向けて、(1) 路網整備や人材育成を集中的に実施し、国内林業の基盤を確立、(2) 利益還元型により、やる気のある森林所有者や林業事業体を育成などを取り組むこととしています。 路網の整備や施業の集約化については、直ちに取組を開始しています。

制度的な検討事項として、(1) 安定的な木材供給、(2) フォレスター制度、(3) セーフティネットを整備については、 今後10年間(実質あと7年間)でドイツ並みの路網密度(100m/ha)を確保し、木材自給率50%を目指すこととしています。

出口施策としては、公共建築物等への木材利用の促進、バイオマス利用の促進などこれらを達成するため、林業専用道を中心とした路網整備の加速化が必要とされており、この研修においてこれを担う技術者の育成を図ることとしています。

《新たな路網整備の方向》 第二次世界大戦以前までは、資材や人員の輸送は人の足に頼ることがほとんどであり、木材の搬出も木馬や筏流しが主流で、その後森林鉄道が作設、利用されるようになりました。 1960年代以降、国産トラックの性能が向上して以降、自動車が通行する道路として林道の建設が始まり、高度成長に伴い、山村の社会資本として集落間を結ぶ生活用道路として整備されてきました。

これからの林道等の路網整備については、林道、林業専用道、森林作業道、それぞれの役割が適切に発揮されるよう整備することとし、特に、林業専用道については、森林作業道との組み合わせにより、林業の生産性を第一に考え、地域の林業振興の一翼を担う林業経営のための道として整備していくこととしています。

《ドイツ、オーストリアとの比較》 ドイツ・オーストリアでは、恒久的な路網(大型のトラックが通行できる基幹道)が高密度で整備されており、ウィンチ付きトラクタやタワーヤーダを基幹道上に据え付けて、道端まで荷揚げ集材し、トラックで運材する作業システムが一般的ですが、 日本は地形が急峻だったり谷密度が高いなどの制約が多いことから、路網の全てをトラック道とすることは困難であるため、地域に合った作業システムに応じて、林業専用道と森林作業道を組み合わせて整備していく必要があります。 長期的に停滞している林業を再生するためには、林業の採算性の回復を図ることが重要ですが、木材価格は国際価格であり今後大幅な上昇は望めないことから、採算性を回復するには生産費の縮減が必要であり、生産費の縮減のためには、作業システムに応じた路網整備が不可欠です。

《路網整備水準》 これからの路網整備は、道づくりそのものが目標となるものではなく、効率的な森林経営を継続していくために必要な基盤づくりを進めていくことを目標として実施していかなければなりません。 路網配置を計画するに当たっては、林業専用道や森林作業道を利用する森林所有者や素材生産業者、森林組合等の地域の関係者の間で、森林整備のための作業システムや整備が必要な森林の配置等に配慮した路網配置となるよう十分な検討を行う必要があります。さらに、それぞれの担当者の中で、林道、林業専用道、森林作業道、それぞれの必要な整備の姿に関する認識をお互いに認識を共有する必要があります。

《作業システムとは》 作業システムとは、素材生産における作業の仕組みです。 作業システムは、「人」、「機械」、「作業の流れ」の有機的な組み合わせであり、路網と密接に関連するものです。地域で今後導入されるであろう、導入すべき作業システムに合致した密度の路網配置を計画する必要があります。

《これからの路網整備の課題》 10年後(実質7年後)の木材自給率50%の実現に向け、充実した人工林資源の活用にあたって、森林施業に主眼を置いた路網を早急に整備していくことが課題です。そのためには、森林施業に使い勝手の良い道(森林作業道が分岐して林地へ入れる道)にすることや簡易な構造とするなど、林道開設コストの低減が必要です。 搬出間伐が原則となるため、B材C材と言われている曲がり材や根元の材で一般の製材に仕向けられない安価な材を搬出するためには、搬出・輸送コストを含めたトータルコストの縮減が必須です。また、搬出・輸送コストの低減のためには、導入する作業システムに応じた高密度の路網整備が必要です。

《林業専用道作設指針 第1 趣旨》 路網・作業システム検討委員会において、今後の路網整備の課題等を踏まえ、林業専用道作設指針が示されました。 この指針では、山を壊さない道づくりのために必要な事項を示すことが重要とし、林業専用道の規格・構造や路線選定、排水処理の方法等について具体的に示されています。

開設にあたっては、森林作業道との組み合わせを念頭に、地形図の判読や現地踏査等により自然環境に配慮し、土工総量や構造物量を抑制した計画とします。

路網・作業システム検討委員会で指針作成にあたって、何度も議論となったことのひとつが、平均傾斜の記載です。結局は「~程度以下を基本」というような少しファジィな書き方となっています。平均傾斜30度程度以下は、山地の地形は一様でないため平均傾斜としたものです。また、土構造を原則としているため、30度を目安としたものであり、地質条件や一定の構造物の設置を踏まえて程度以下としています。

《林業専用道作設指針 第3 規格・構造》 設計車両は、車両制限令で、通行許可を受けずに公道等を走行できる普通自動車としました。土工総量や構造物量を抑制するとともに、路面侵食等を受けにくくし、開設経費や維持管理費を極力抑えることができる構造とするため、設計速度を15km/hとしました。 路肩は林道規程12条に定めるやむを得ない場合の値を適用し、片側25cmとしました。最小曲線半径は、林道規程第15条の解説の曲線半径の算定式及び車両制限令第3条に規定されている最小回転半径の12mを参考に決定しました。

林業専用道は砂利道であることから、できる限り緩勾配とすることが必要です。ただし、やむを得ない場合は、交通安全施設等を設置して14%以下(延長100m以内に限り16%)とすることができます。横断勾配を設けない構造としていることから、側溝は設けず、波形勾配を利用した路面水の分散等に努めることとしています。

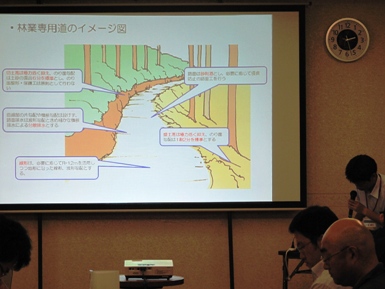

《林業専用道のイメージ》 線形は、必要に応じてR=12mを活用しつつ地形に沿った屈曲線形、波形勾配とします。曲線部の片勾配や横断勾配を設けず、路面水はきめ細かな横断排水による分散排水を行います。 切土高は極力低く抑え、法面勾配は土砂の場合6分を標準とし、法面整形・保護工は原則として行わない。盛土高は極力低く抑え、法面勾配は1割2分を標準とします。 路面は砂利道とし、必要に応じて侵食防止の路面工を行います。

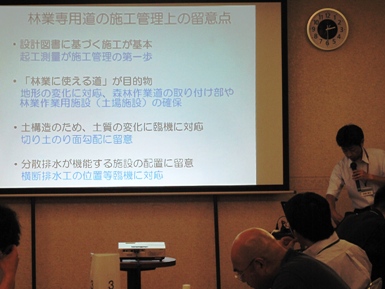

《林業専用道の施工管理上の留意点》 林業専用道の工事施工に当たっては、施工業者にも林業専用道の主旨を理解してもらい、発注者と共により良い専用道を造るという意識を共有する必要があります。 工事施工に当たっては、設計図書、仕様書に基づき施工管理を行うが、現地と設計図書を確認する起工測量がその第一歩です。

林業専用道の目的は、林業ができる道づくりであり、必ずしも設計図どおりに造ることが目的ではない。現地に照らし当該設計がこの目的に合致しない場合は、監督職員と相談して対応します。具体的には、地形の変化に応じた線形の微調整、森林作業道の取付部の確保、林業作業用施設(土場)の確保等についての変更協議を行います。

林業専用道の設計に当たっては、ボーリング調査等による土質調査は行っていないため、工事施工の段階で想定と異なる土質が出現する場合が多々あります。特に、切り土のり勾配について、監督職員と相談して臨機に対応する必要があります。

林業専用道については、路面水を分散排水により処理することとしているが、横断排水工の設置を予定した現地が、盛り土区間であったりした場合は、洗堀防止対策の検討や横断排水工の設置箇所の移動等について、監督職員と相談して臨機に対応する必要があります。

林業専用道の調査設計(演習)明日の藪川林道における現地実習の準備として、班ごとに図面上で路線の検討と、縦横断図等から見直すべき線形、工法等について検討しました。 講師:(株)森林テクニクス青森支店 岡本 支店長

この演習や実習により、林業専用道の適正な線形の選択や適切な施工管理の知識を習得します。 |

![]()

森林整備部技術普及課

ダイヤルイン:018-836-2053

FAX:018-836-2012