特用林産物の生産動向

特用林産物とは、食用とされる「しいたけ」、「えのきたけ」、「ぶなしめじ」等のきのこ類、樹実類、山菜類等、非食用のうるし、木ろう等の伝統的工芸品原材料及び竹材、桐材、木炭等の森林原野を起源とする生産物のうち一般の木材を除くものの総称です。これらの生産は、農山村における地域資源を活用した産業の一つとして、地域経済の安定と就労の場の確保に大きな役割を果たしています。

林野庁では、農山村の生産活動に大きく寄与している特用林産物について、各品目ごとに毎年調査を行い、特用林産物の生産量の動向について公表しています。

特用林産物生産統計調査結果

令和4年特用林産物生産統計調査結果について、下記より閲覧できます。令和4年特用林産生産統計調査結果(確報)(農林水産省ホームページへ)

主要な特用林産物の令和4年の生産動向(PDF : 183KB)

品目別特用林産物の概要

きのこ類 |

樹実類 |

たけのこ |

わさび |

山菜類 |

うるし |

竹材・桐材 |

木炭・木酢液等 |

きのこ類

乾しいたけ

|

乾しいたけは、コナラ・クヌギ等を用いた原木栽培により主に露地栽培で生産されているため、気温、降雨等の気象条件によって生産量が大きく左右されます。 |

生しいたけ

|

|

なめこ

|

なめこは、古くから森林内で原木による栽培が行われてきましたが、現在は空調施設を活用した菌床栽培がほとんどを占めています。 |

えのきたけ

|

えのきたけは、きのこ類の中で生産量が最も多く、空調施設を活用した瓶栽培が主流となっています。 |

ひらたけ

|

ひらたけは、しいたけやなめこと同様に古くから栽培されています。平成元年をピークに生産量が減少していましたが、近年増加傾向にあります。 |

ぶなしめじ

|

ぶなしめじは、使いやすさ等から消費者に受け入れられ、きのこ類の中でえのきたけに次ぐ第2位の生産量となっています。 |

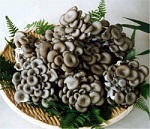

まいたけ

|

まいたけは、菌床による栽培法が確立されてから生産量が増加し、現在も伸びている傾向にあります。 |

エリンギ

|

エリンギは、地中海沿岸を原産とするきのこで、平成8年頃から国内生産量が拡大しました。 |

まつたけ

|

|

その他のきのこ

ほんしめじ |

はたけしめじ |

(写真提供:株式会社プランツワールド)

その他のきのことしては、最近栽培技術が確立され生産が伸びてきた「はたけしめじ」、「ほんしめじ」、「たもぎたけ」、「はなびらたけ」や「やまぶしたけ」等があります。

「きのこのはなし」のページへ

樹実類

くり

|

樹実類には、くり、くるみなどが含まれます。国内産のくりは、製菓用のほか生果で販売されています。 |

(写真提供:山菜屋.com)

たけのこ

|

たけのこの令和4年の生産量は21,798トンで、前年比9.4%増となっています。 |

わさび

|

わさびの令和4年の生産量は、1,635トンで、前年比13.3%減となっています。 |

山菜類

|

|

| わらび | たらのめ |

(写真提供:山菜屋.com)

山菜の令和4年の生産量は、わらびが649トンで前年比24.6%増、たらのめは107トンで前年比9.3%減、乾ぜんまいは15トンで前年比6.2%減となっています。

また、最近、森林等への入込み者の増加によって、一部地域ではルールを無視した乱獲等が発生しており、問題となっています。

うるし

漆塗りのお椀 |

うるしの令和4年の生産量は1,766kgで、前年比13.3%減となっています。 |

竹材・桐材

竹材

|

|

| 竹細工 | 竹林 |

竹材は、日用雑貨、建築・造園用資材、工芸品等に利用されてきましたが、代替材の普及や安価な輸入品の増加等により、国内の生産量は減少しています。

令和4年の生産量は828千束で、前年比9.6%減となっています。

主な生産地は、鹿児島県、熊本県、大分県等です。

「竹のはなし」のページへ

桐材

|

|

| 桐タンス | 桐の弁当箱 |

(写真提供:会津桐タンス株式会社)

桐材は、昔は下駄用材としての需要、近年では家具用材としての需要が主体ですが、産地によっては新たな用途への展開も見られます。しかしながら、生産者の減少により国内の生産量は減少しています。また、桐加工材に対する国内需要の多くは輸入品で賄っており、主な輸入国は中国となっていますが、その輸入量も近年減少傾向にあります。

令和4年の生産量は230m3で、前年比23.0%増となっています。

主な生産地は、福島県、群馬県です。

木炭・木酢液等

|

| 木炭 |

木炭

近年はバーベキューや焼き鳥用等燃料としての用途に加え、土壌改良、水質浄化用、床下調湿用、鮮度保持用、消臭用などの幅広い用途で利用されていますが、生産者の高齢化等により生産量は減少傾向にあります。

令和4年の生産量は、木炭が11,882トン(うち白炭2,810トン、黒炭3,952トン、粉炭5,119トン)で前年比2.9%増、竹炭が426トンで前年比7.2%減、オガ炭(木質系のオガ粉を棒状に成型した薪(オガライト)を炭化させたもの)が4,773トンで前年比7.4%減となっています。

「木炭のはなし」のページへ

木酢液・竹酢液等

木炭・竹炭の副産物として製造されており、農業用資材等として利用されています。また、成分や品質の安定した木酢液・竹酢液の認証が民間団体によって行われており、認証を受けた製品には認証マークが表示されています。

令和4年の生産量は木酢液が1,689キロリットルで前年比1.1%減、竹酢液が190キロリットルで前年比1.0%減となっています。

主な生産地は、木酢液が岩手県、宮崎県、熊本県等で、竹酢液は香川県、熊本県、徳島県等です。

薪

化石燃料の普及に伴い生産量が長期的に減少していましたが、最近ではピザ窯やパン窯用としての利用、薪ストーブの販売台数の増加やアウトドアブームを背景に生産量が増加傾向で推移しています。

令和4年の生産量は91,516層積立米で、前年比0.3%減となっています。

主な生産地は、長野県、北海道、鹿児島県等です。

お問合せ先

林政部経営課特用林産対策室

担当者:特用林産企画班

代表:03-3502-8111(内線6086)

ダイヤルイン:03-3502-8059