木造住宅の耐震性について

|

|

Q 木造住宅は、法令上どのような耐震性能を求められるのでしょうか?

木造住宅をはじめとする建築物の耐震基準は、建築基準法令において定められています。

昭和56(1981)年に導入された耐震基準(新耐震基準)のもとでは、

震度5強程度の中規模の地震に対してはほとんど損傷を生じないこと

震度6強から震度7程度の極めて稀にしか発生しない大規模の地震に対しては人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないこと

が目標とされており、新耐震基準の導入により、それまでの耐震基準(旧耐震基準)に対して木造住宅の必要壁量(※)の見直しが行われました。また、平成7(1995)年に発生した阪神・淡路大震災における被害等を受けて、平成12(2000)年には木造住宅の基礎や接合部の仕様などの基準の明確化が行われました。

※地震力や風圧力に対して抵抗するために必要な壁の量。

Q 構造や工法の違いにより耐震性に差があるのでしょうか?

建築物の耐震基準においては、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造といった構造の種類や、木造住宅の様々な工法(在来軸組工法、ツーバイフォー工法、木質パネル工法など)に関係なく、「極めて稀にしか発生しない大規模の地震」(震度6強~7程度の地震)に対しても人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことが目標とされています。

さらに、近年では、この「極めて稀にしか発生しない大規模の地震」の1.5倍の地震力に対しても耐震性能を有するものとして住宅性能表示制度に基づく「耐震等級3」を満たした木造住宅も増えてきており、構造や工法の種類に関係なく、建築基準法が求める耐震性能を上回るような高い耐震性を持つ住宅が広く供給されています。

詳細については、以下のリンクをご参照ください。

○住宅・建築物の耐震化について(国土交通省HPへリンク)

○住宅性能表示制度について(一般社団法人住宅性能評価・表示協会HPへリンク)

Q 能登半島地震では多くの住宅が被害を受けたと聞きましたが、木造住宅の現行の耐震基準は有効だったのでしょうか?

令和6(2024)年1月に発生した能登半島地震では、石川県能登地方の広い範囲において、最大震度7の地震を含め、震度6強以上の地震が多数発生し、数多くの建築物に倒壊等の被害をもたらすともに、木造住宅等の木造建築物もその被害を受けました。

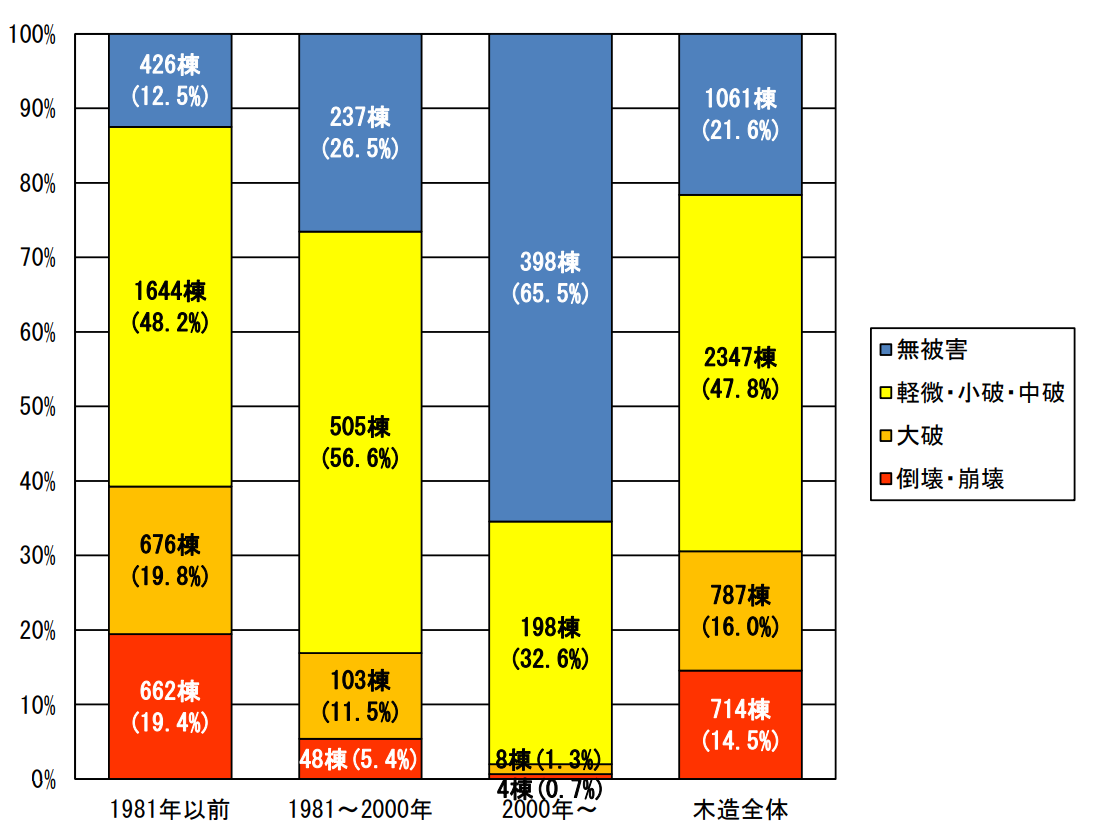

「令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会」(国土交通省国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所により合同開催)の中間とりまとめによると、旧耐震基準の木造建築物については、平成28(2016)年に発生した熊本地震など過去の震災と同様に、新耐震基準導入以降の木造建築物と比較して倒壊率が顕著に高く、必要壁量が強化された新耐震基準は、旧耐震基準と比較して、今回の地震における倒壊・崩壊の防止に有効であったと認められています。

また、同報によると、新耐震基準導入以降の木造建築物では、接合部の仕様等が明確化された平成12(2000)年以降の木造建築物の倒壊率が0.7%と低くなっており、現行基準は今回の地震に対する倒壊・崩壊の防止に有効であったと認められています。

図 木造の建築時期別の被害状況

(資料:「令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会中間とりまとめ(令和6年11月)」)

報告内容の詳細については、以下のリンクをご参照ください。

○令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会 中間とりまとめについて(国土交通省HPへリンク)

Q 住宅の耐震性を高めるためにはどうすればよいですか?

住宅の耐震性を高めるには、まず住宅の耐震性能を評価する必要があります。その結果、倒壊する可能性があると判定された場合には、基礎や壁の補強といった耐震改修工事の実施により、耐震性を高めることができます。

詳細については、以下のリンクをご参照ください。

○住宅・建築物の耐震化について(国土交通省HPへリンク)

○建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(国土交通省HPへリンク)

お問合せ先

林政部木材産業課

担当者:住宅資材班

ダイヤルイン:03-3502-8062