令和2年度第2回国有林モニターアンケートの結果概要について

東北森林管理局では、開かれた「国民の森林」の実現に向け、国民の皆様のご意見やご感想を適確に把握し、それらを反映した管理経営を推進するための取組の一つとして、国有林モニター制度を設けています。この度、令和2年12月に、令和2年度第2回国有林モニターアンケートを実施しましたので、その結果概要についてお知らせします。自由意見等については、抜粋・整理して掲載しております。

今回アンケートにご協力いただきました国有林モニターの皆様に、厚く御礼申し上げます。

〇アンケートの実施概要

発送:令和2年12月1日

回答期限:令和2年12月25日

回答率:65%(48人中31人)

※集計結果の詳細はこちらをご覧ください。

令和2年第2回国有林モニターアンケート集計結果(PDF : 1,828KB)

1.適切な森林整備の推進について

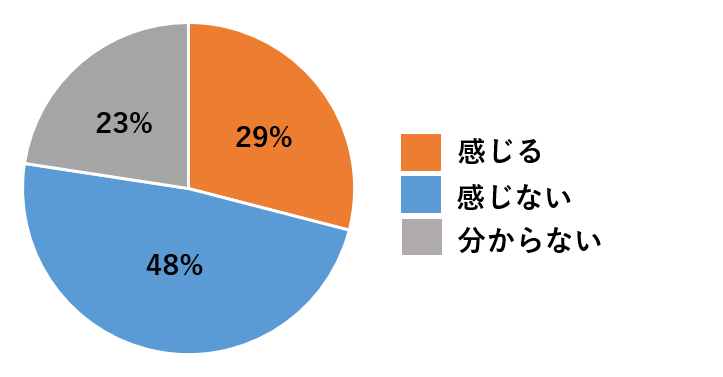

(1)ご自身の森林との関わりのなかで、森林の整備が十分されていると感じますか。

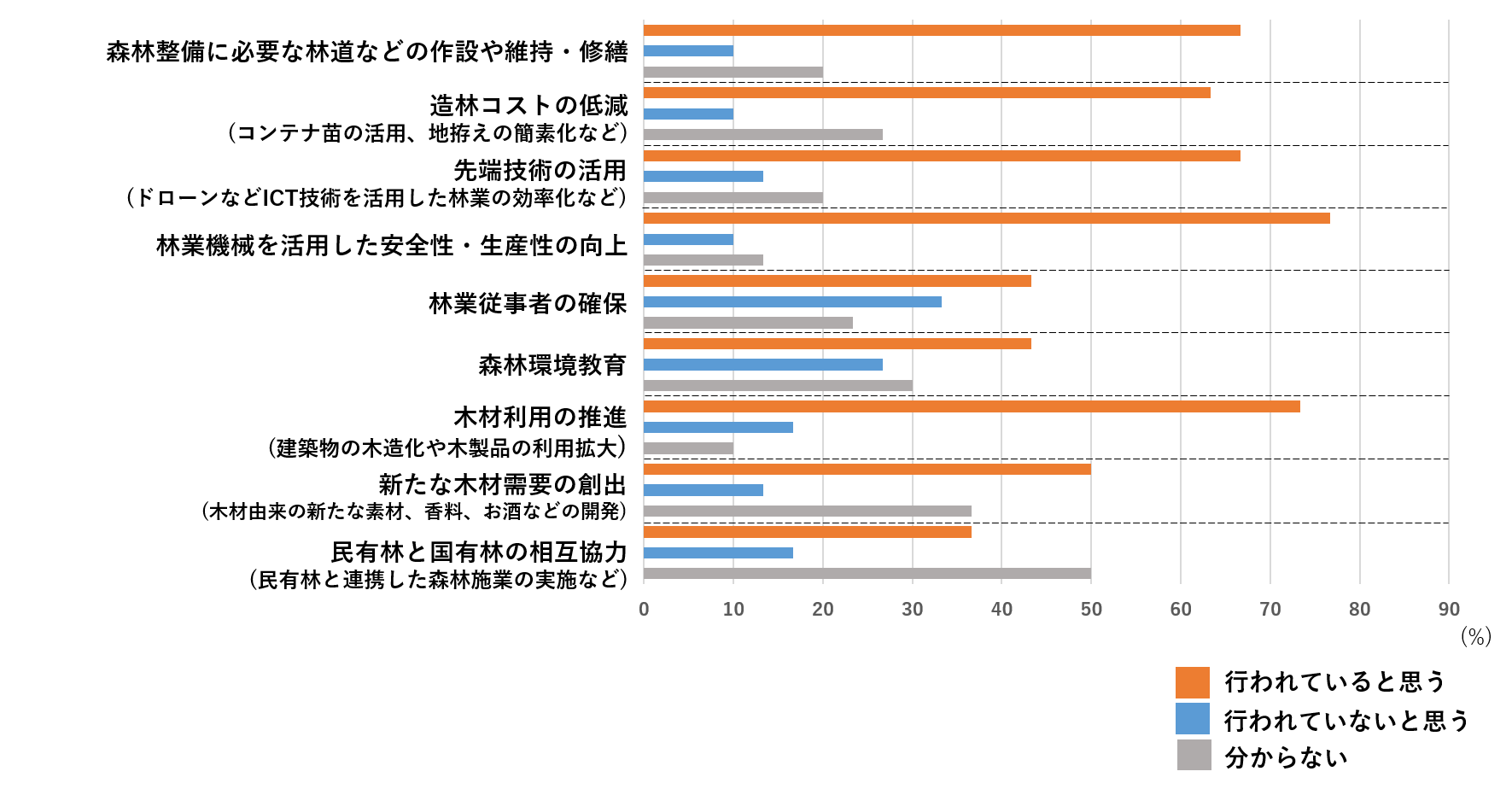

(2)森林の持つ公益的機能の発揮のために、「伐って、使って、植えて、育てる」という適切な森林整備が重要ですが、

適切な森林整備を推進していくための取組は十分行われていると思いますか。

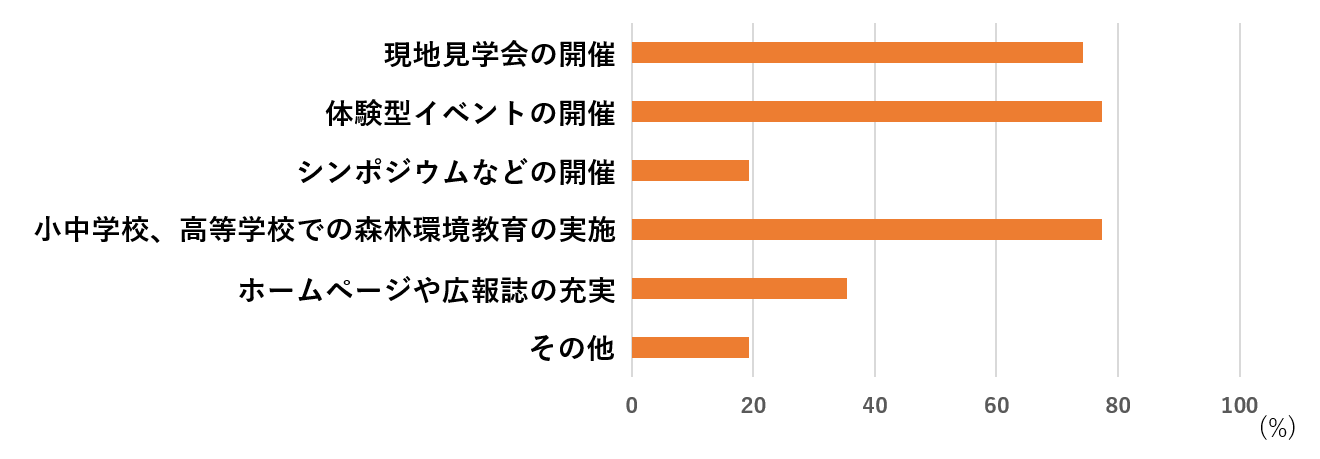

(3)適切な森林整備の取組を一般に広く発信していくために、どのような取組が必要だと感じますか。

「1. 適切な森林整備の推進について」まとめ

「森林の整備が十分に行われていると感じない」と回答した人は48%でした。「細かい木が立ち並ぶ薄暗い森林をよく目にする」、「伐期を迎えても伐採の目途が立たない」など、自宅周辺の森林において適切な管理がされていないとのご意見をいただきました。森林整備を進めていくための取組について、すべての項目で「十分行われている」が「十分行われていない」を上回りました。このうち、十分行われているとの回答が多かったのは「林業機械を活用した安全性・生産性の向上」、「木材利用の推進」、「先端技術の活用」、「林道などの作設や維持・修繕」、「造林のコスト低減」でした。一方で、十分行われていないとの回答が多かったのは「林業従事者の確保」、「森林環境教育」で、林業を若い世代へPRすることや、将来世代への教育が必要とのご意見をいただきました。分からないとの回答が多かったのは「民有林と国有林の相互協力」でした。

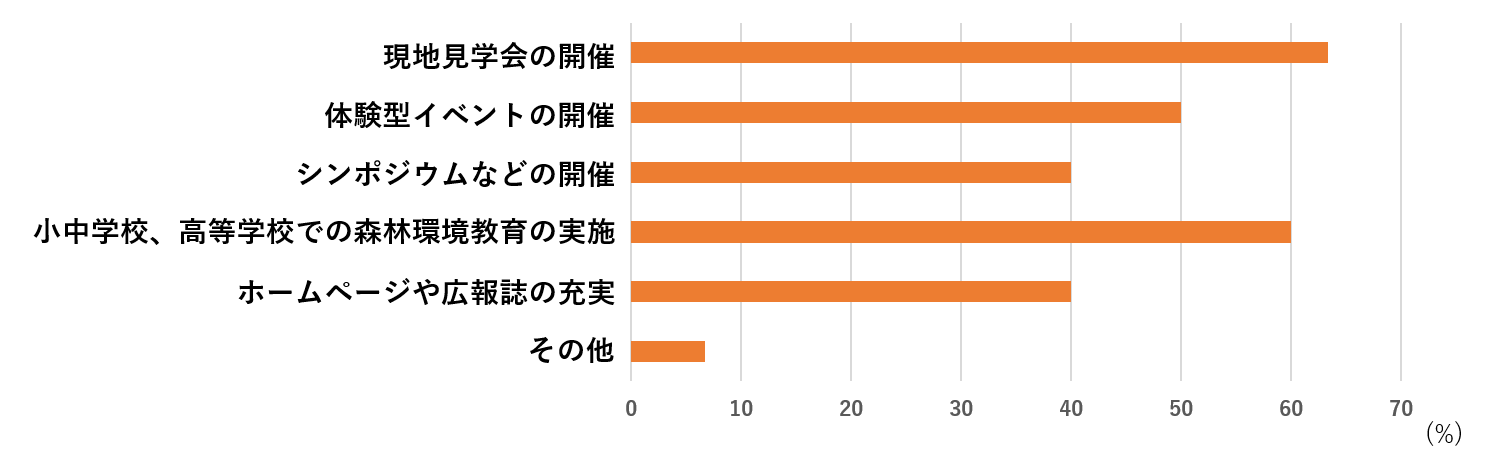

森林整備に関する取組を一般に広く発信していくための取組として必要だとの回答が多かったのは、「体験型イベントの開催」、「小中学校、高等学校での森林環境教育の実施」、「現地見学会の開催」で、体験機会の充実、児童生徒への教育が求められていることが分かりました。

民有林においては、森林の経営管理の集約化や森林所有者の経営意欲の低下などの課題を抱えており、適切な森林整備を担保し、公益的機能の確保や林業経営の効率化を進めるため、平成31年度に森林経営管理制度が導入され、あわせて森林環境譲与税・森林環境税が創設されました。このような状況からも、民有林、国有林ともに適切な森林整備が推進されるよう、東北森林管理局で実施している様々な取組において民有林と相互協力することが重要です。しかし取組が認識されていないことから、取組の一層の推進と情報発信に努めてまいります。

2.シカによる森林被害防止対策について

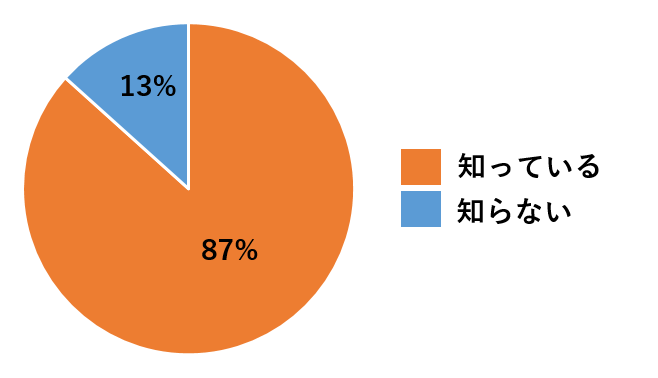

東北森林管理局管内においても、シカの生息域が拡大傾向にあり、今後森林被害の拡大が懸念されています。(1)東北森林管理局管内においてシカの生息域が拡大していることをご存知ですか。

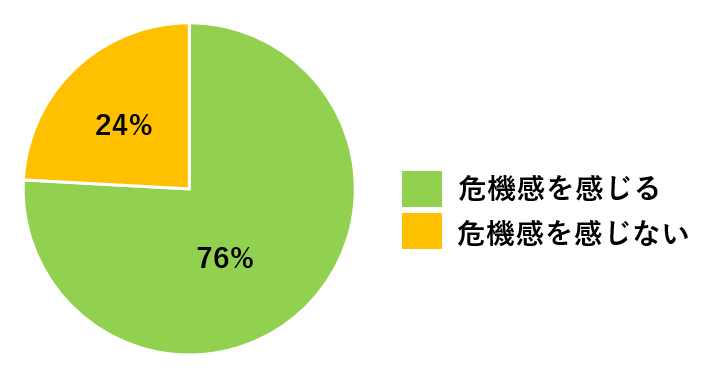

(2)今後、シカの個体数が増加すると森林被害が拡大する恐れがありますが、森林被害が発生することに危機感を感じますか。

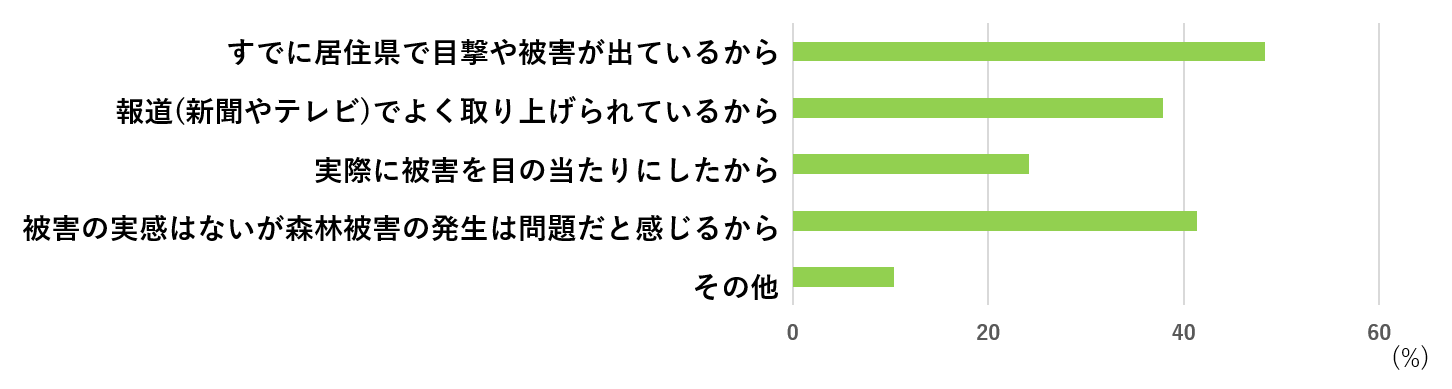

<危機感を感じる> |

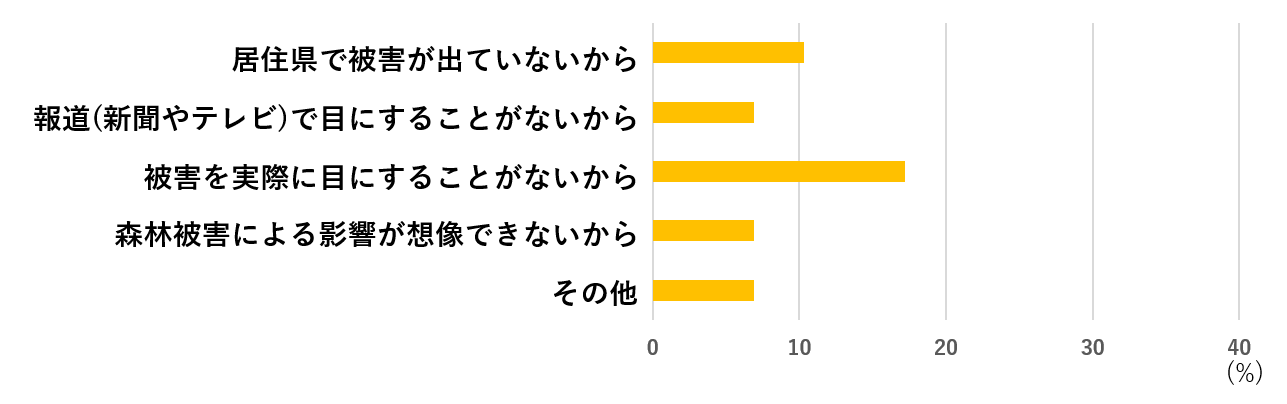

<危機感を感じない> |

(3)シカによる森林被害について、シカによる森林被害防止の取組は十分行われていると思いますか。

(4)シカによる森林被害防止対策を一般に広く発信していくために、どのような取組が必要だと感じますか。

「2.シカによる森林被害の防止について」まとめ

東北森林管理局管内でシカの生息域が拡大していることを知っているとの回答は87%でした。シカによる森林被害に危機感を覚えるとの回答は76%でした。危機感を感じる理由として多かったのは「すでに居住県で目撃や被害が出ているから」で、危機感を感じない理由として多かったのは「被害を実際に目にすることがないから」でした。

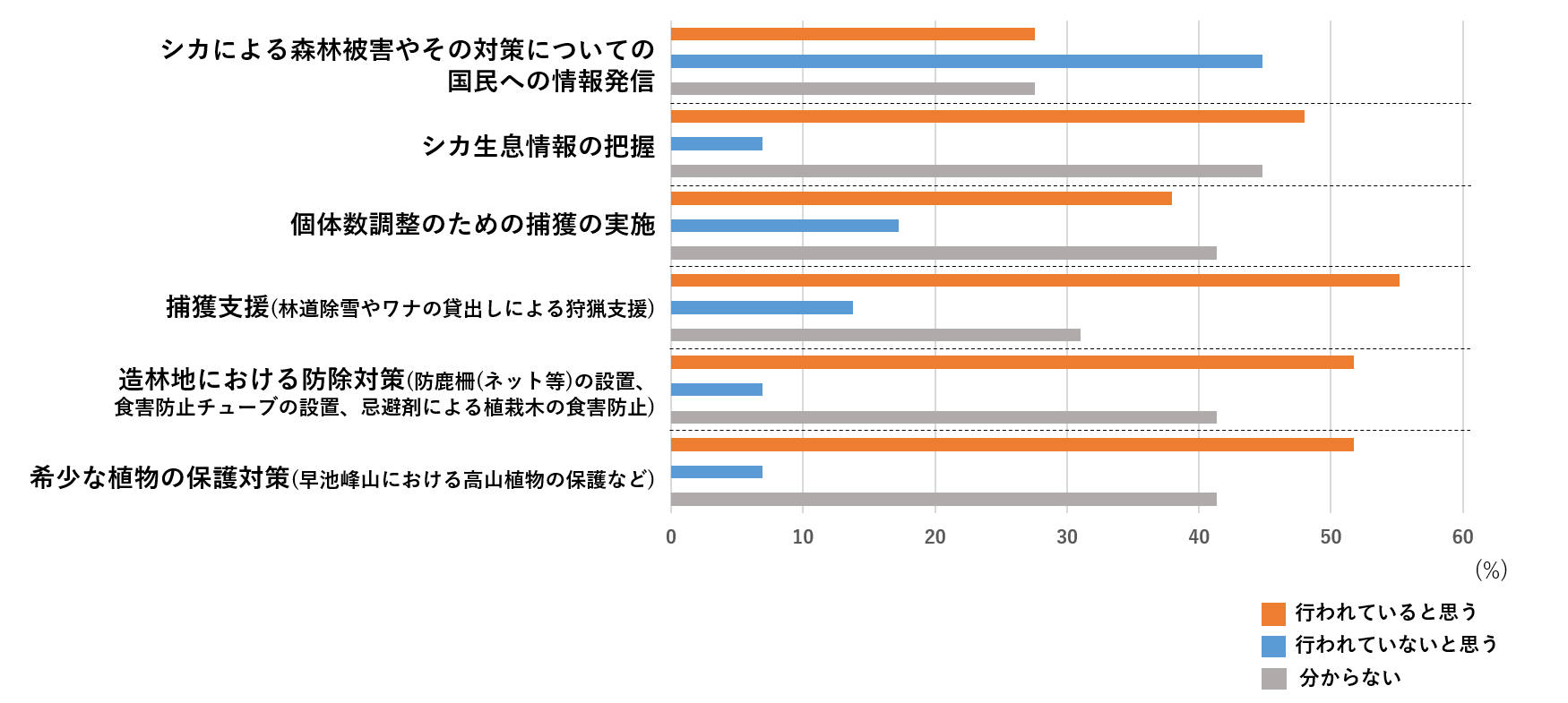

シカによる森林被害防止の取組について、十分行われているとの回答が多かったのは「捕獲支援」、「造林地における防除対策」、「希少な植物の保護対策」でした。一方で、捕獲は行われているが、マンパワー不足、生息数が減少していない等、課題も多いことから十分とは言えないとのご意見がありました。

十分に行われていないとの回答が多かったのは「シカによる森林被害やその対策についての国民への情報発信」でした。これは「造林地における防除対策」、「希少な植物の保護対策」、「シカ生息情報の把握」など、十分に行われているとの回答が多い項目でも、分からないとの回答が一定数あった結果からも、情報発信が不十分であることが分かりました。

一般に広く発信していくために必要な取組として、「現地見学会の開催」、「森林環境教育の実施」が約6割で、取組を実際に見学できる機会の充実、児童生徒への教育が求められていることが分かりました。森林環境教育を通じた保護者等への情報発信も有効とのご意見もいただきました。

シカによる森林被害は、被害が発生していない地域では身近な問題として捉えにくいことから、積極的な情報発信に取り組むとともに、関係機関と連携した被害の防止対策に取り組んでまいります。

3. 第2回現地見学会について

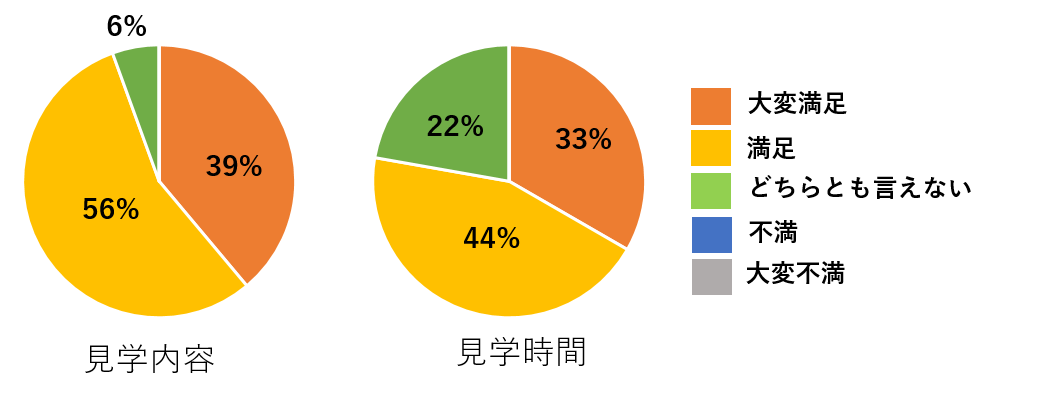

(1)現地見学会全体の満足度について教えてください。

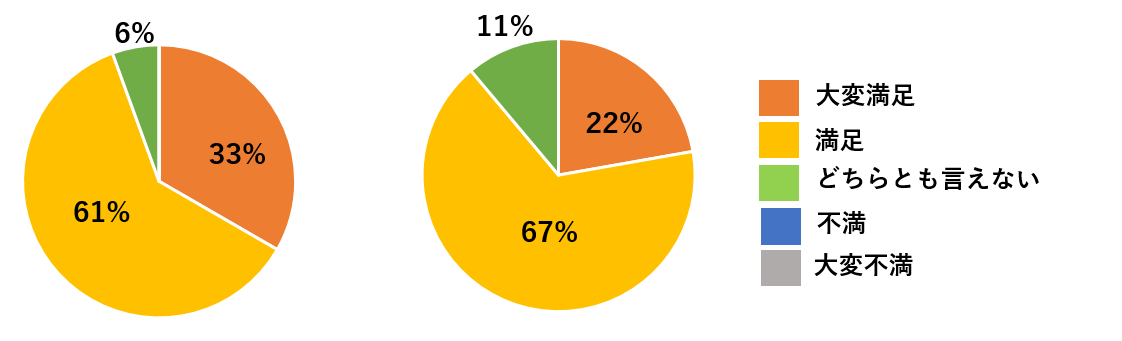

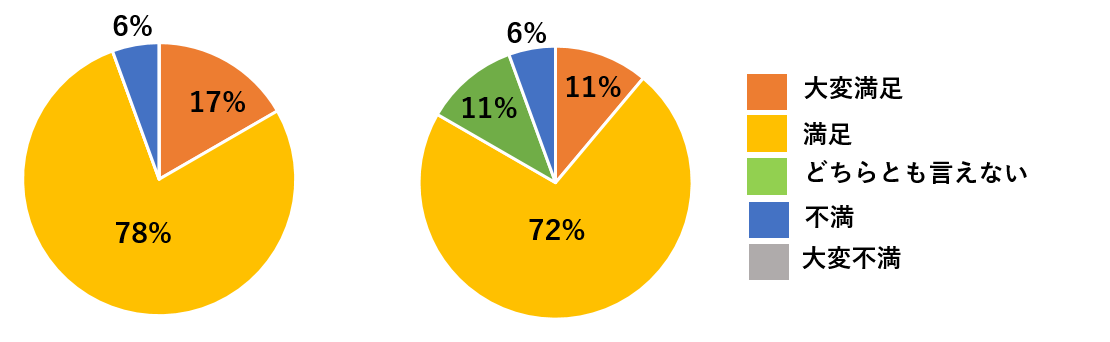

(2)当日の見学内容について教えてください。

<遠野支署管内概要と庁舎見学>

<林道の維持修繕への取組について>

<シカによる森林被害防止対策について>

<琴畑水源遊々の森の取組について>

「3.第2回現地見学会について」まとめ

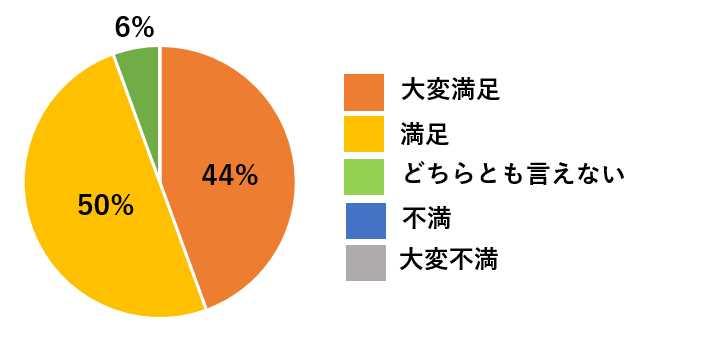

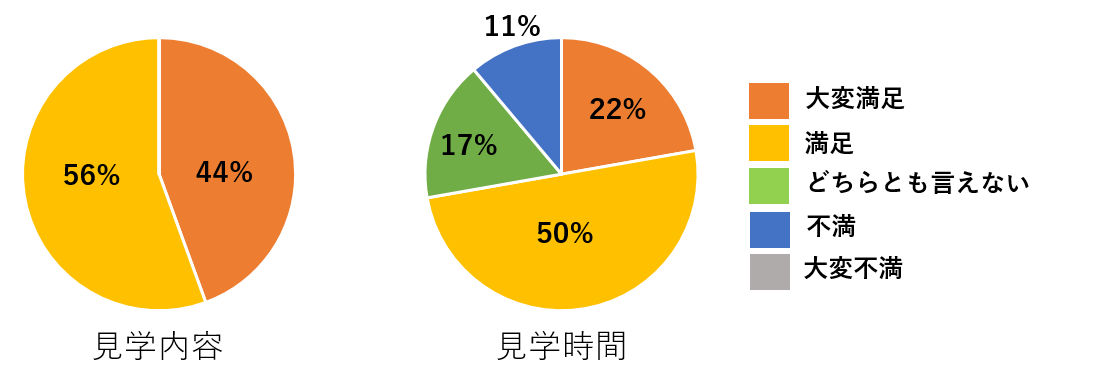

現地見学会全体について、「大変満足」「満足」の割合は94%と多くの方に満足していただくことができました。一方で、もう少しゆっくり見たかった、慌ただしかったといったご意見をいただき、今後の現地見学会の開催に役立ててまいります。見学内容について、林道の維持・修繕の見学では、森林整備の基盤となるため予算を確保して実施してほしいと期待する意見がある一方で、自然災害が多発するなかでの維持・修繕は難しいのではないかとのご意見をいただきました。シカによる森林被害の防止の見学では、捕獲事業に関するご意見のほか、ジビエなどへの活用や駆除以外の対策方法等のご意見をいただきました。琴畑水源遊々の森における森林環境教育の取組については、継続して実施してほしい、児童生徒だけではなく市民やボランティアの参加を促してほしい等の前向きなご意見をいただきました。国有林の取組に関するご意見については、今後の国有林野の管理経営に役立ててまいります。

お問合せ先

総務企画部企画調整課

担当者:林政推進係

ダイヤルイン:018-836-2228

FAX番号:018-836-2031