トピックス_令和5年度(2023年)

2024年02月18日(日曜日)

令和5年度 やくしまフォレストデイへ参加

屋久島環境文化財団が主催するやくしまフォレストデイが屋久島環境文化研修センターにおいて開催され、当保全センターと屋久島森林管理署の共同で、竹とんぼ作りと丸太切り体験を実施しました。

竹とんぼ作り体験では、準備した羽と軸を参加者が紙やすりで飛ぶように調整し、カラーペンで名前や模様を描いて思い思いの竹とんぼを作り上げていました。

丸太切り体験では、参加者が鋸で輪切りにしたスギを紙やすりで磨きカラーペンで名前や模様を描いたコースターを作りました。

世界に一つだけのコースターが作れたということでこちらの体験もとても好評でした。

竹とんぼ作り体験(左)(中)、丸太切り体験(右)

2024年01月31日(水曜日)~02月01日(木曜日)

屋久島世界遺産地域科学委員会・ヤクシカWG合同会議を開催

令和5年度第2回目の会議が、鹿児島市において2日間にわたり開催されました。

科学委員会では、令和5年度世界遺産地域モニタリング調査等結果の概要と令和6年度世界遺産地域モニタリング調査等計画、屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況の評価、屋久島世界遺産地域モニタリング計画の改定等について報告や意見聴取が行われました。

ヤクシカWG合同会議では、ヤクシカの生息状況等と捕獲等の被害防止対策、森林生態系の管理目標及びその他植生モニタリング、特定エリアの対策(西部地域)等について、関係機関より報告があり議論が行われました。

モニタリング調査結果などを報告(左)(中)、ヤクシカWG(右)

2024年01月30日(火曜日)

榕城小学校で森の学習会を開催

榕城小学校5,6年生(135名)を対象に、屋久島森林管理署、森林総合研究所九州支所、種子島ヤクタネゴヨウ保存会共同で森林教室を実施しました。

当保全センターと屋久島署は「植物の名前当てクイズ」「葉っぱの仕組」などについて講義を行いました。葉っぱの形や厚さの意味、植物によって種子の散布に違いがあるといった、普段学ぶことがなかなか無い樹木の詳しい内容を知ってもらう良い機会になりました。

休憩時間には空飛ぶ種の模型(アルカルパ)を配布したり、種子島に生えている植物を見たりと多くのことを体験してもらいました。

葉っぱの仕組についての説明(左)、様々な樹木と触れ合う(中)(右)

2024年01月12日(金曜日)

中央中学校で2回目の森林教室を実施

中央中学校1学年57名に対し、屋久島森林管理署及び屋久島森林組合の方にもお越しいただき森林教室を実施しました。

ヤクスギの球果採種の道具や育成中の苗木の見学をはじめ、現在の苗木生産について説明を行った後で、5cm程度に育った苗木の植え替え体験を行いました。

培地作り、マルチキャビティーコンテナへの充填を行い、1人2本の植え替え作業を行いました。私たち職員にとっても苗木生産を知る良い機会となりました。

成長の違いを説明(左)、アドバイスをもらいながらの植替え(右)

2023年12月06日(水曜日)

屋久島世界遺産地域連絡会議第2回幹事会及び検討の場を開催

屋久島世界遺産地域連絡会議第2回幹事会

令和5年度屋久島世界遺産地域連絡会議第2回幹事会及び検討の場が、12月6日(水曜日)に鹿児島森林管理署会議室において開催されました。

幹事会では、地域連絡会幹事会の主な議題として、(ア)令和5年度の第1回科学委員会の議論の整理について、(イ)令和5年度科学委員会の開催について(ウ)屋久島世界遺産地域管理計画に基づくモニタリング計画改定の素案について(エ)花之江河の流水分散対策、浸食防止対策について等、各機関から説明がありました。

九州森林管理局からは、屋久島高層湿原保全対策について、令和4年度に策定した湿原保全対策を踏まえ、5月に現地踏査と打合せを行い、流水分散対策として具体的な場所と手法を確定し、11月に実施した湿原保全対策の概要説明がありました。

また、湿原対策のヒアリング結果で、ガイドさんからは、景観も良く休憩のタイミングとして良い場所なのでぜひ残してほしいとの意見や、岳参りの方からは、神聖な場所なので祠が倒れないように浸食対策をすぐに行ってほしいとの意見があったとのことでした。

委員からは、屋久島世界自然遺産登録30周年シンポジウムの報告について、20周年の際にもシンポジウムの前後で科学委員会に報告しているので、今回も同様の対応をお願いしたい等の意見が出されました。

午後の検討の場では、令和5年度の各行政機関等の取組状況及びモニタリング計画の改訂等について説明があり意見交換が行われ、来年2月開催予定のヤクシカWGに報告する内容等を確認しました。

2023年12月05日(火曜日)

安房中学校で森林教室を実施

樹木について説明

12月5日(火曜日)に安房中学校1年生24名に対し、当保全センター及び屋久島森林管理署で森林教室を実施しました。

当日は、校庭で樹木観察や測樹体験を行い、教室にて講義と班ごとに「シカと森のカード」というシカと生物多様性について学べるカードゲームを実施しました。裏返しにしたカードをめくり、動物や樹木のカードを集めて森を作っていくのですが、シカのカードが増えすぎると一部の生き物が全滅してしまいます。

生徒たちは、和気あいあいとカードをめくっては一喜一憂し、時にはシカのカードをどう調整するか皆で話し合いながら学んでいました。

ゲーム終了後どんな「森」になったか発表してもらいました。

シカをすべて駆除してしまった班、シカを含めた多くの動植物がいる班とそれぞれの班で個性のある「森」ができました。

その結果をもとに森林保全・生物多様性等の講義を行いました。

シカも森を作るうえでの重要な構成要素であり、多くの動植物がバランスよく生息していることが重要だと伝えることができました。

2023年11月28日(火曜日)

花之江河に堰設置

令和5年度の高層湿原保全対策については、令和4年度に策定した湿原保全対策を踏まえ、5月に現地踏査と打合せを行い、局所的に浸食が進んでいる流路の浸食防止対策及び祠付近に集中していた流路を分散するための流水分散対策として具体的な場所と手法を確定し、11月28日に堰設置等の湿原保全対策を実施しました。

対策内容として、急激な流れが生じる可能性のある流路に堰(枝や倒木の投入等)を設置すると同時に祠方向への流れを分散させるために木道下に堰を設置しました。

また、旧植生保護柵前の木道下や周辺に滞留している枝条を撤去し、堰の周囲及び凹部にその枝条を敷き詰める等の作業を行いました。

なお、令和5年度は試行的に実施することとし、対策の効果を鑑みながら、場所や手法を再検討するといった順応的管理に基づいて行っていくことが重要と参加者(下川委員、井村委員、九州森林管理局、環境省、事務局)間で共有しました。

作業の様子(左)、敷き詰めた枝条等(中)、木道周辺の滞留枝条の撤去(右)

2023年11月25日(土曜日)

屋久島世界自然遺産登録30周年記念シンポジウム開催

屋久島離島開発総合センターにおいて、屋久島世界自然遺産登録30周年記念シンポジウムが開催されました。

屋久島森林管理署及び当保全センターは、木工教室及び屋久杉巨樹・著名木の3D映像や調査の際に撮影した写真のパネルを展示しました。

当日は、快晴の下、屋久島町内外から大勢の参加者で大変な賑わいでした。

特に、木工教室においては、先着50名の子ども達が木製ストラップや屋久杉のコースター及び屋久杉の箸を制作するなど貴重な体験を喜んでいました。

また、屋久杉巨樹・著名木の3D映像をコントローラーを使っていろんな角度から見ることができる体験コーナーでは、子ども達だけでなく、大人の方も普段は見られない屋久杉の巨樹・著名木に興味深く操作を楽しんでいました。

当保全センターでは、これからも関係機関と連携しながら、このようなイベントを通じたPR活動を行っていきます。

木工教室(左)、屋久杉巨樹・著名木の3D展示(右)

2023年11月13日(月曜日)~15日(水曜日)

西表森林生態系保全センターとの意見交換

当保全センターの職員3名は、西表森林生態系保全センター(以下、西表センター)へ出張しました。

1日目は、石垣港から上原港まで高速船で渡り、西表センターの下田所長と須嵜主事にマングローブ林やサキシマスオウノキ、タシロマメ(希少種)の調査プロット等の案内・説明を受けました。

あいにくの小雨で雨具着用になりましたが、傭船しての最初の仲間川では、観光用の遊覧船の数も多く行き来しており、遊覧船が立てる波によりマングローブ林に悪影響を及ぼすことから速度に規制がかけられるなど、対策がされている説明を聞き、保全されているのがわかり、中々経験することがない良い経験でした。

板根を持つサキシマスオウノキの視察では、着生植物や珍しい植物等も観ることができ勉強になりました。なお、サキシマスオウノキの見学施設について、手すりや踏板の老朽化により一般観光客の出入りが禁止されおり、施設改修の問題については、どの場所でも今後問題となってくるものとして改めて感じました。

その後、歩道を歩き、展望台から仲間川とマングローブ林の雄大さを観ることができました。

また、外来種であるギンネムの駆除について、試験調査しているところも案内してもらいました。

2日目は、西表熱帯林育種技術園及び西表野生生物保護センターを視察し、西表センターにて、森林環境教育、特に森の塾の取組状況や各センターでの課題などの意見交換を行いました。

今後も、両保全センターの取り組みについて情報共有することを確認し終了しました。

見学施設の老朽化について意見交換(左)、各センターでの課題などの意見交換(中)、サキシマスオウノキ(右)

2023年11月01日(水曜日)~02日(木曜日)

令和5年度林業・技術交流発表大会

共同発表の様子

くまもと県民交流パレアにて令和5年度森林・林業の技術交流発表大会が開催されました。

今回は、屋久島森林管理署より1名、ウッドショップ木心里及び子育て支援tetoteから各1名の計3名で参加し【森林と地域の人々をつなぎ子ども達の心を育む木育の取組】という課題名で民間の方々との共同発表を行いました。

発表の内容は、幼児を対象に国有林をフィールドとして実施した川上から川下への木材流通や林業の歴史・生態系についての体験学習、国有林野内の副産物・支障木を活用した商品開発、森林環境譲与税を活用した「誕生児への木材製品贈呈事業」の取組等の実施報告を行い今後の目標等を発表しました。

結果は優秀賞という好成績で、今後もこの活動を継続し屋久島の林業を未来の子ども達に受け継ぐとともに、川上から川下へと森林と地域の人々をつなぐという目標を再確認し技術交流発表大会を終了しました。

2023年10月23日(月曜日)

神山小学校で森林教室を実施

木を伐ることの重要性についての説明

神山小学校の3学年17名に対し、屋久島森林管理署及び当保全センターで森林教室を実施しました。

当日は、木を伐り、森を育てていくことの大切さや木材を使うことの重要性についての講義を行いました。

さらに、木材を使うことの一環として、地域の伝統的な妖精「げじべえ」の作成を行うとともに、林野庁作成の冊子「森とくらし」及び鉛筆の配布も行いました。

当初、木を伐ることは悪いことだと大半の児童が考えていましたが、森林教室終了後には、ほとんどの児童が木を伐り、山を育てていくことは大切なことだと認知してくれていました。

2023年10月03日(火曜日)

令和5年度松枯れ対策連絡協議会を開催

対応と今後の対策について意見交換

当保全センター会議室において令和5年度松枯れ対策連絡協議会屋久島支部会を関係機関より19名が参加して開催し、各機関から令和4年度における事業実績及び令和5年度の現状と対応(予定を含む)について報告を受けました。

また、森林総合研究所九州支所の金谷整一主任研究員から、絶滅危惧種ヤクタネゴヨウの衰退と保全等についての説明を受けました。

屋久島森林管理署及び当保全センターとしては、今後も関係機関と連携協力して、松の保全対策を講じていく考えです。

2023年09月29日(金曜日)

大分舞鶴高等学校が毎木調査及び植生調査を実施

宮之浦嶽国有林224林班他において、大分舞鶴高等学校1年生の生徒21名が毎木調査及び植生調査を行い、屋久島森林管理署の森林官及び当保全センター職員が調査の補助と指導を行いました。

この調査は、大分舞鶴高等学校が将来の国際的な科学技術人材を育成することを目的とした先進的な理数教育の一環で平成26年から行っており、プロット内樹木の胸高直径、樹高、位置等の測定や下層植生の調査を行うものです。

調査の結果をもとに林内の樹木の成長及び下層植生の推移を継続的に調査しています。

当日は天候に恵まれ、初めは慣れない林内の作業に苦戦していた生徒たちでしたが、時間がたつにつれ自分たちで考え協力し積極的に調査を行っていました。

ヤマヒルの被害にあった方もいましたが、最後まで怪我なく調査を終えることができました。

調査方法や注意事項等について説明(左)、プロット内の樹木や下層植生を調査(右)

2023年09月11日(月曜日)

琉球大学と森林調査を実施

試験地内で対象木にナンバータグを取り付け

九州森林管理局と九州大学がヤクスギ林の管理の参考とするため今から約40年前に合同で設定した試験地(島内5箇所)のうち、天文の森試験地(ヤクスギランド)と白谷試験地(白谷雲水峡)の2個所において、宮崎大学・鹿児島大学および琉球大学による共同調査が実施されました。

当保全センターからも「九州森林管理局と九州・沖縄5大学との連携と協力に関する協定」に基づき、9月11日に職員2名が白谷試験地の調査に参加しました。

胸高直径4cm以上のすべての樹木が調査対象となることから、今回は新たに調査木に加わった樹木にナンバータグの取り付けを実施しました。

試験地内の調査木は台風により倒木している樹木、被圧されて枯死している樹木などが見られ、琉球大学高嶋助教によると成長調査がここ数年のうちに実施される予定とのことでした。

2023年09月04日(月曜日)~08日(金曜日)

令和5年度インターンシップの受け入れ

9月4日から8日までの5日間にわたり屋久島森林管理署及び当保全センターにおいて、宮崎大学農学部森林緑地環境科学科3年の学生2名を農林水産省就業体験実習生として受け入れました。

初日は、当保全センターの業務概要説明の後、森林生態系モニタリング調査における垂直方向の植生モニタリング調査地域の一つである西部地域を現地確認しました。

亜熱帯性気候から亜高山帯気候までの植生の多様性や、西部林道沿いの松枯れの状況、林道の真ん中で毛繕いをするヤクシマザルやヤクシカを現地で見ることができ、学生たちは大変興味深そうにしていました。

2日目及び3日目は、現在当保全センターで実施している屋久杉巨樹・著名木調査業務としてウイルソン株・翁杉(倒木)及び白谷雲水峡のくぐり杉の調査に参加していただきました。

実際にトロッコ道などを歩くことで、屋久島の豊かな自然や小杉谷集落跡などの林業遺産を将来の世代に引き継いでいくことの大切さ、また、それらが多くの人々の協力によって維持管理されていることを実感できる機会となりました。

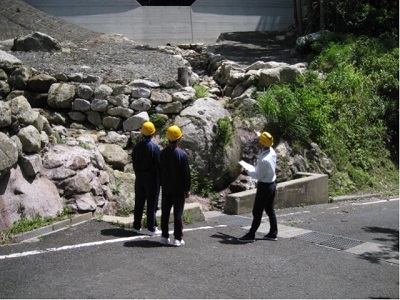

4日目は、屋久島森林管理署の業務体験として、治山事業や森林整備事業の現場実習を行いました。

特にその中で印象に残っていることとして、ヤクシカの被害対策において、屋久島の自然を守るには頭数をきちんと管理し、共生していくことが大切であるということ、また、屋久島の地杉については油分が多く、香りが良く、頑丈であるなどの特徴があると分かったこと、などの感想をいただきました。

最終日は当保全センターの内務の実習を行い、小・中学校で森林・林業について教える立場の教員を対象とした「森の塾」の取り組みの紹介や、ヤクシカが森に及ぼす影響を動植物の名前・特徴について遊びながら学ぶことができるカードを実際に使ってみて、当保全センターでの森林環境教育の取り組みについて学んでいただきました。

5日間を通して実習生からは、「普段の大学生活で学んだことを現場に行って体験したり、感じたりすることができ、とても良い復習になりました。また、このインターンシップでの貴重な体験や学んだことを思い出して、これからも森林や生態系について学んでいきます」との感想をいただきました。

西部林道にて植生の垂直分布の説明(左)、治山現場での実習(右)

2023年08月24日(木曜日)

林業遺産現地検討会

屋久島森林管理署と当保全センターでは東京大学大学院柴崎准教授を講師にお招きし、林業遺産現地検討会を開催しました。

まず、民俗研究映像「屋久島の森に眠る人々の記憶」を視聴し、屋久島の林業集落跡及び林業軌道跡などの歴史を学びました。その後、木炭軌道跡の現地視察に向かいました。ヤクスギランド沿いの道から林内に入り、講師の説明を聞きながら軌道跡を歩きました。軌道跡のつづら折りや石橋、軌道確保のための堀切などを視察し、意見交換を行いました。次に永田歩道沿いに移動し、軌道跡や鳥もち工場跡を視察しました。

屋久島といえば屋久杉や伐採事業が注目されがちですが、製炭や鳥もち生産など様々な樹木を生かし工夫していた様子や、険しい山中から人力に頼ることが多かった輸送の跡を目にし、先人たちに頭が下がる思いでした。

今回視察できたのは、林業遺産のほんの一部でしたが、実際に現地で視察することで、職員の林業遺産に対する理解を深めることができました。

現地説明の様子(左)、木炭軌道跡を歩く(中)、石橋(右)

2023年07月24日(月曜日)~26日(水曜日)

西表森林生態系保全センター職員が来所

西部林道から植物の垂直分布を説明

お互いが管轄する世界自然遺産地域等の森林生態系保全に役立てようと、7月24日から26日にかけて、石垣市にある西表森林生態系保全センターの職員2名が来所しました。

初日は、外来植物アブラギリの駆除試験地の状況やレクリエーションの森で入林者の多い「白谷雲水峡」の管理状況等について視察・意見交換を行いました。

2日目は、屋久島のシンボルでもある縄文杉や大株歩道等の登山道等の管理保全状況を、3日目は西部林道からみる植生の垂直分布の確認をしながら意見交換等を行いました。

2023年07月13日(木曜日)~14日(金曜日)

令和5年度第1回屋久島世界遺産地域科学委員会・ヤクシカWG合同会議を開催

令和5年度第1回屋久島世界遺産地域科学委員会とヤクシカ・ワーキンググループ(以下ヤクシカWG)及び特定鳥獣保護管理検討委員会合同会議が、屋久島環境文化村センターにおいて2日間にわたり開催されました。

●ヤクシカWG及び特定鳥獣保護管理検討委員会合同会議の概要(7月13日)

会議では、(1)ヤクシカの生息状況等、(2)捕獲等の被害防止対策、(3)森林生態系の管理目標及びその他植生モニタリング等、(4)特定エリアの対策(西部地域)について議論が行われました。

ヤクシカの生息状況は、令和3年度と比較し一部の区域で増加しているが、島全体の個体数推定では昨年度より約2000頭減少しているとの報告があり、増加している白谷地区は気象等の影響で高標高地から降りていることも考えられ今後注視していくよう助言がありました。

また、植生のモニタリング調査においては、それぞれのプロットの光環境などを明らかにすること等の助言がありました。

●科学委員会の概要(7月14日)

科学委員会では、(1)前回会議の議論の整理、(2)屋久島世界遺産地域計画の実施状況、(3)世界遺産地域モニタリング令和4年度の調査等結果及び令和5年度の調査等計画、(4)ヤクシカWG及び特定鳥獣保護管理検討委員会合同会議の報告、(5)屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況の評価についての報告、(6)屋久島世界遺産地域管理計画の改定、屋久島高層湿原保全対策、(7)世界遺産登録30周年事業について議論が行われました。

屋久島世界遺産地域の管理状況の評価について、評価基準をもっとわかりやすく色分けをしてもらいたい、評価シートについて、管理の方向性に関する意見欄の記載についての意見も出ました。

高層湿原保全対策については、保全対策はもっと時間を取って議論するべき等、意見が多数出されました。

科学委員会およびヤクシカWG合同会議

2023年07月12日(水曜日)

令和5年度屋久島レクリエーションの森保護管理協議会総会の開催

屋久島レクリエーションの森保護管理協議会総会

屋久島町役場において、令和5年度の屋久島レクリエーションの森保護管理協議会総会が開催されました。

本協議会は屋久島の「レクリエーションの森」の保護・管理及び活用を円滑に推進することを目的に、平成22年に設立されたものです。

総会では、規約や賃金単価表の一部改正、令和4年度の活動実績や決算報告、令和5年度の活動計画及び予算の提案等がなされ承認されました。

また、近年新型コロナウイルスの影響で白谷雲水峡・ヤクスギランドの利用者は減少していたものの、回復傾向にあるとの報告がありました。

白谷雲水峡・ヤクスギランドの年間利用者数は平成30年度が160,309人で、令和2年度には60,126人と半分以下まで減少したものの、令和4年度は103,245人となっている状況です。

協議会の主な事業は白谷雲水峡・ヤクスギランドの保全管理であり、利用者からの協力金で運営しています。利用者は増加傾向にあるものの財政状況は厳しいものであるとの説明がありました。

最後に、昨年度に引き続き、携帯トイレの試験運用を白谷避難小屋で実施するとの報告がありました。昨年度は、2日間実施され合計304名の利用者がありました。これにより、携帯トイレ利用普及の推進が期待されます。

2023年07月12日(水曜日)

鹿児島県・九州森林管理局・県下森林管理署意見交換会開催

7月12日(水曜日)マリンパレスかごしまにて、令和5年度鹿児島県・九州森林管理局・県下森林管理署意見交換会が行われました。

意見交換会の主な内容は、(1)鹿児島県令和5年度森林・林業施策の概要について、(2)九州森林管理局令和5年度重点取組事項等について、(3)鹿児島県内森林管理署令和5年度重点取組事項等について等、各機関から説明がありました。

また、令和5年度における九州林政連絡協議会のテーマ案として、鹿児島県からは、(1)確実な再造林の実施、(2)ドローンや地上レーザ等の新たな技術の活用についての2点がふさわしいのではとの意見がありました。

北薩森林管理署からは、九州森林管理局の先駆けの取組として、コンテナ苗木やシカネット資材をドローンで運搬することにより、造林作業の省力化・軽労化が図られるのではないかとの説明があり、鹿児島県からも民国連携として是非参考にしたいので現場を見たいとの意見がありました。

2023年06月20日(火曜日)

屋久島高校に学校登山の事前指導を実施

6月20日(火曜日)屋久島高校において、例年7月に予定されている学校登山に向けて、1年生71名を対象に当保全センター職員による登山マナー等の事前指導を行いました。

学校登山の目的は、登山に対する心構えやマナーを再確認するとともに、郷土の優れた自然環境や自然と人間との結びつきを考え、環境保護に対する意識の高揚を図るものです。

今回の事前指導では、登山に関する基本的なマナーや注意点の指導、携帯トイレの利点や使用方法の解説を行ったのち、生徒を交えて携帯トイレの実物を用いた実演も行ったほか、最後に学校登山の経験を通して屋久島の貴重な自然環境や、そこから学べる多くのことについての講話を行うことができました。

今回の事前指導を通じて、生徒たちの登山マナーの向上と自然環境保全への意識を高めることができました。

事前指導の様子(左)、生徒による携帯トイレの実演(右)

2023年06月06日(火曜日)

屋久島世界遺産地域連絡会議第1回幹事会・検討の場を開催

第1回幹事会・検討の場

令和5年度屋久島世界遺産地域連絡会議第1回幹事会及び検討の場が、6月6日(火曜日)に鹿児島森林管理署会議室において開催されました。

地域連絡会幹事会の主な議題として、(1)令和4年度の第2回科学委員会の議論の整理について、(2)世界遺産地域管理計画に基づく事業実績及び令和5年度事業予定について、(3)令和5年度第1回科学委員会の開催について、(4)屋久島高層湿原保全対策について等、各機関から説明がありました。

九州森林管理局からは、屋久島高層湿原保全対策の概要説明があり、令和5年度に実施する保全対策(素案)の説明がありました。委員からは、パブリックコメントの対応について、地域に向けた説明や発信は行った方が良いとの意見があり、屋久島町の広報へ折り込みチラシを入れる、町のホームページに掲載は可能との意見が出されました。

また、課題解決のための場の設置について、し尿処理対策、管理者不在の登山道等の問題について、部会を設置する形でなく、まずは関係機関と検討する場を設けたいとの意見が出されました。

検討の場では、7月中旬に開催予定のヤクシカWGに報告等する令和4年度の各機関の取組状況や令和5年度の取組概要について説明があり、意見交換等が行われ特にシカ捕獲等連携すべきところを適切に実施していくことなどを確認しました。

2023年05月29日(月曜日)~06月03日(土曜日)

令和5年度シャクナゲ開花時期における登山指導

屋久島森林管理署と当保全センターでは、例年登山者が多くなる5月下旬から6月上旬のシャクナゲ開花時期に合わせ、高山植物の盗掘防止と登山者のマナー向上を目的に森林パトロールを実施しています。

1.永田岳コース天候が不安定だったためか登山者には一人も出会いませんでしたが、ヤクシマシャクナゲをはじめサクラツツジなどの開花も見られました。頂上付近の登山道については大きく荒れている箇所があり、登山者の安全のみならず植生への影響も心配されます。

2.黒味岳コース天候に恵まれたこともあり、25名(内宿泊者9名)の方が登山を楽しんでいました。登山者は多く見られたものの、マナー等に関して問題なく登山をしていました。ヤクシマシャクナゲはピークを過ぎていましたが満開に近い状態で咲いていました。

3.太忠岳コース梅雨時期だったため登山者は3名と普段よりは少ない状況でした。登山道に関しては一部整備が必要な箇所が見受けられましたが、当面は問題なく登山を行うことができます。ヤクシマシャクナゲは、頂上付近で開花が見られました。

【登山者の皆様へ】

植物や環境保全のため、樹皮を剥ぐ・採取をするといった植物を傷つける行為、歩道から外れることに注意を、ごみは必ず持ち帰ること、トイレは決まった場所でする、携帯トイレの利用にご協力をお願い致します。なお、植物等に異変を発見した場合は当保全センターへご連絡をお願い致します。

ヤクシマシャクナゲ(左)、職員によるパトロール(中)、黒味岳頂上の様子(右)

2023年05月23日(火曜日)~25日(木曜日)

地元中学生が職場を体験学習

森林の仕組、役割を学ぶ

屋久島森林管理署では5月23日から25日までの3日間、屋久島町立安房中学校の授業の一環として行われる職場体験学習を受け入れました。

安房中学校では、(1)実際に働く体験を通して勤労の尊さを肌で感じその意義を理解し、望ましい職業観や勤労観を持たせる、(2)社会人として自立するための態度や能力を養い、職業や進路選択について考える機会とし、(3)地域と社会との繋がりを深め、郷土を愛しその発展に努め、地域社会に貢献する態度を養う目的で職場体験学習を実施しています。

今回、当署には3年生の2名が応募し、職場体験をすることになりました。1日目は、お互いの自己紹介の後、当署の概要、森林の果たす役割などについて説明しました。特に、森林と水との関わりについては屋久島の水の美味しさに触れ、美味しい水がもたらすお酒との関わりについてもユーモアを交えて説明するなど、楽しい雰囲気の中で森林について学んでもらいました。

2日目は、治山工事の現場を見学し、立山総括治山技術官から治山工事の目的や種類などの説明を受け、災害から人の生活を守るための治山工事の重要性について学びました。その後、当署の敷地内でトランシットを使った閉合測量に挑戦し、難しい操作に苦戦しながら境界の管理や測量のことを学びました。

3日目は、間伐実行中の現地において、間伐の必要性について理解を深めた後、実際に伐倒作業の様子を見学し、私達の生活の中でどのように木材が利用されているのかについて学び、3日間の職場体験学習を終了しました。

職場体験学習を受けた2名の生徒からは、後日「測量は難しく頭を使う仕事だったが、できた時は自分の中で達成感がありました。」、「森林管理署は森林管理だけでなく、災害の防止や、伐木、道作り、木材の搬出など私達の日常生活に深く関わっていることが分かった。」といったお礼の手紙が届きました。

当署では、今後も職場体験等を受け入れることにより、森林・林業への理解の醸成等に取り組んでいきたいと考えています。

治山工事の目的等の説明を受ける生徒(左)、伐倒現場を見学する生徒(中)、測量の体験(右)

2023年05月18日(木曜日)

令和5年度屋久島世界遺産地域連絡会議開催

会議の様子

5月18日(木曜日)屋久島町議場にて、令和5年度屋久島世界遺産地域連絡会議が行われました。

地域連絡会議の主な議題は、(1)令和4年度の事業実績及び令和5年度の主な事業計画について、(2)関連する協議会・検討会等の情報共有について、(3)屋久島世界遺産地域連絡会議の部会について、(4)世界遺産地域管理計画に基づく管理状況の評価について、(5)世界遺産地域管理計画の改定について、(6)屋久島高層湿原保全対策について、(7)世界遺産登録30周年事業について等、各機関から説明がありました。

九州森林管理局からは、令和4年度の事業実績及び令和5年度の主な事業計画について及び屋久島高層湿原保全対策について説明がありました。

委員からは、花之江河には、宮之浦集落の「ほこら」が祀ってあり、かなり土台が浸食されているが、今後の対策はどうするのか意見が出されました。

九州森林管理局としては、「ほこら」の下流に堰(木柵等)を設置して浸食防止対策を実施する予定との回答がありました。

2023年05月17日(水曜日)

中央中学校で森林教室を実施

5月17日(水曜日)に中央中学校体育館及び宮之浦嶽国有林217へ林小班(令和4年度8月頃間伐実施箇所)にて中央中学校の1年生58名に対し、屋久島森林管理署及び当保全センターで森林教室を実施しました。この森林教室は、屋久島の苗木不足問題を解決するための一環として行いました。

当日は2組に分かれて、それぞれの組ごとに担当職員が体育館での屋久島森林管理署・当保全センターの仕事の説明と、間伐箇所での現地見学の説明を行いました。

その後、生徒達が現地見学を通して気づいた事をまとめ、それらを交えながら間伐の必要性や森林の役割・公益的機能について全員で学習しました。

最後に今回の重要イベントであるスギの種まきを行いました。代表者14名が苗床への土入れ・水まき・種まきの順で作業を行いました。最初は土を触るのを嫌がる生徒もいましたが、段々と積極的に作業をしてくれました。

初めて種まきを森林教室に取り入れ、今後の苗の管理等について課題は残りましたが、生徒・屋久島森林管理署・当保全センター職員にとっても貴重な経験をすることができました。

現地見学(左)、種まきをする生徒たち(右)

2023年05月01日(月曜日)

令和5年度縄文杉周辺マナー指導を実施

縄文杉展望デッキの登山客

5月1日に屋久島山岳部保全利用協議会(※)の一員として、当保全センター職員2名が縄文杉周辺にて登山客のマナー指導を実施しました。

このマナー指導はGW期間に混雑が予想される縄文杉デッキ上で、登山客のマナー遵守や順路逆走等による混雑を緩和するために実施しているもので、デッキを訪れる登山客へ順路案内や、デッキ上での食事禁止等の呼びかけを行いました。

当日は、マナー指導にあたった10時30分~13時00分の間に約270名の登山客が訪れ、団体客や家族連れ等で賑わっており少しずつではありますが新型コロナウイルスによる影響の回復の兆しを実感しました。

今後、さらに登山客が増加することが考えられますので安全で快適な登山ができるよう関係機関との連携や定期的なパトロールを実施していこうと思います。

※ 環境省・林野庁・鹿児島県・屋久島町・屋久島観光協会・屋久島環境文化財団等で構成されている協議会

2023年04月14日(金曜日)

縄文杉周辺の低木剪定を実施

剪定作業後の縄文杉周辺(展望デッキより)

令和5年4月14日に屋久島山岳部保全利用協議会(環境省・屋久島町・樹木医及び当保全センター他団体含)計19名にて縄文杉周辺の低木剪定作業を実施しました。

縄文杉は、屋久島町の屋久杉巨木群の象徴とも言え、その存在だけでなくその場所に至るまでの長い登山プロセスを通して、地域住民や登山者が自然と人との関係性を考えることができるシンボルでもあります。

今回の作業内容は、縄文杉周辺の景観保全バランスをとりつつ展望デッキから望める縄文杉の視認性向上を目的に支障となる低木の剪定作業で、樹木医の意見を聞きつつ縄文杉周辺の植生環境に悪影響を及ぼすことがないよう細心の注意を払いながら作業に取り組みました。

剪定後は、登山者から縄文杉の姿がよく見えるようになり迫力が増したとの声があり、今後も景観の保全や利用を図るため関係機関と連携し作業等に取り組んでいきます。

お問合せ先

屋久島森林生態系保全センター

ダイヤルイン:0997-42-0331