「第68回愛林駅伝競走大会開催される」(令和8年2月17日)

【熊本森林管理署】

2月14日、熊本県山都町において、第68回愛林駅伝競走大会が開催されました。

当駅伝は、青少年に自然愛護の心を育て、緑豊かなふるさとづくりへの意識を持ってもらうことを目的に昭和31年から開催され、今年で68回目となりました。

当日は、朝日がまぶしい中で開会式が始まり、名誉会長である熊本森林管理署中川署長から「「愛林」という呼び名が付く駅伝大会は全国にも無く、まさに山都町の緑豊かな自然環境にふさわしい大会であり、この素晴らしい故郷、素晴らしい環境の中で、本大会に向けて練習された成果を遺憾なく発揮して頂き、コースでは競い合い、ゴール後はお互いを称えあって、中学校生活の貴重な思い出にして頂ければと思います」と挨拶がありました。

この大会には、山都町や近隣の中学校から5校が参加し、総勢12チームがやまと文化の森をスタート、矢部地区中心部を周回するコース5区間の14.3kmで競走が繰り広げられました。

沿道からの温かい声援や仲間からの応援を受けた選手らは、しっかりと襷を繋いで最後のゴールまで走り抜けていました。結果は、「益城中学校Aチーム」が49分36秒で優勝し、5人全員が区間賞を取って完全制覇を果たしました。

安房中学校の植樹体験(令和8年2月5日)

【屋久島森林管理署・屋久島森林生態系保全センター】

令和8年2月3日、屋久島町立安房中学校1年生による植樹体験が屋久島町の町有林で行われました。今回の植樹体験は、安房中学生1年生による夜光貝の販売活動で収益を得たものをどう活用するかなど中学校で検討し、その結果、スギ苗を購入し「森を盛り上げる」をキャッチフレーズに植林することになったものです。これに伴い、屋久島町、屋久島森林管理署、屋久島森林生体系保全センター協力のもと開催されました。当日は生徒22名、先生3名、屋久島町2名、屋久島森林管理署、屋久島森林生態系保全センター4名、総勢31名が参加されました。

植樹体験は、屋久島森林生態系保全センター職員による進行で開始し、屋久島町による現地説明の後に屋久島地杉苗(ポット苗)の植樹方法について屋久島森林管理署職員により説明、実演を行い植樹体験に入りました。慣れない鍬を使用し悪戦苦闘しながらも予定箇所の植樹が無事終了しました。終了後は、記念撮影を行い、生徒達からは満足感が感じ取れました。

この体験を通して、屋久島の森林・林業に少しでも興味を持ってくれればと感じました。

屋久島森林管理署、屋久島森林生体系保全センターとしては、これからもこのような体験学習等の協力依頼には積極的に取組んでいきたいと思います。

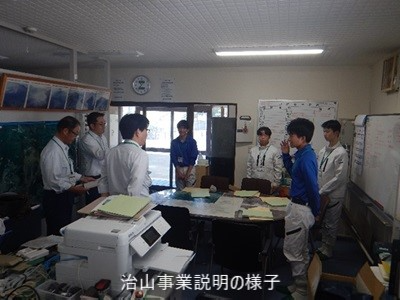

諫早農業高校NEXT長崎人材育成事業における見学会実施(令和8年2月3日)

【長崎森林管理署】

令和8年1月23日に、諫早農業高校からNEXT長崎人材育成事業の一環として見学会の依頼を受け、当署の治山事業内容について現地見学を行いました。この事業では、島原市眉山の治山概要と治山ダムを見学し治山の意義を理解することを目的とし、諫早農業高等学校環境創造科1年生の生徒35名を受け入れました。

初めに、次長から国有林の概要や長崎森林管理署の業務内容について説明を行いました。その後、現地に移動しながら(1)治山事業の概要説明(2)治山ダム(谷止工)や導流堤の見学を行いました。約2kmの道のりを歩いてもらい、眉山の治山施設の全貌を見ることで治山事業の規模の大きさや大切さを実感してもらうことができたと思います。徒歩での移動でしたが、生徒たちは興味深く真剣な眼差しで話を聞いていました。また、生徒たちから「大きな治山ダムをどのように作っているのか」や「ダムが完成するまでにどれくらいの期間がかかるのか」等たくさんの質問がありました。

最後に、諫早農業高校の代表生徒からお礼の言葉の中で、「治山事業の現地見学はめったにない貴重な経験でとても勉強になった」と感想をいただきました。

今回の治山事業現場の見学を通して眉山の治山事業について学び、実際に治山ダムなどの施設を見学したことで治山事業に対して関心を持ってもらうとともに、将来の職業選択の一助となれば幸いです。

「新たな林業機械を用いた植付・下刈・伐倒集材の実演会」開催(令和8年1月29日)

【大分西部森林管理署】

1月26日、野上平家山国有林において、「新たな林業機械を用いた植付・下刈・伐倒集材の実演会」を開催しました。この実演会は、松本システムエンジニアリング(株)が林野庁の補助事業で取り組んでいるスマート林業機械の開発に係る現地実証が当地で行われることから、広く関係者に見ていただく機会を設けるため、同社及び同社と共同で取り組む久大林産(株)の協力を得て開催したもので、大分県、西部地区市町をはじめ林業事業体、林野庁職員など約70名が参加しました。

冒頭、杉崎署長から「この機会に広く新たな技術の機械の実演を見ていただくことで今後のスマート林業等の推進につながることを期待します。」の挨拶で始まりました。

最初に、植え穴の掘削から植付、転圧までの作業ができる植栽用アタッチメントを装着した重機による植付を実演しました。スタビライザーにより急傾斜地にも対応し、VRゴーグルにより遠隔操作も可能との説明を受け、数名が実際にゴーグルを着けキャビンに乗っているような感覚を体験しました。また、苗木を手で引き抜いても抜けない程しっかり転圧されていることに驚きの声も聞かれました。

次に、直径80cmの回転刃を装着した重機による下刈を実演しました。回転刃はデュアルソー(双方向回転刃)で小石等に触れても周囲に飛散しにくい構造で安全性の高い作業が可能となっており、生木であれば10cm位まで切断可能とのことです。当署では、このような重機を用いた下刈を試行的に実施することを検討しており、今後過酷な炎天下での作業の省力化、低コスト化や安全対策などにつながることを期待するところです。

参加者からは、機械の操作性やメンテナンス、購入価格などの質問が上がっていました。

最後に、古澤森林技術指導官から、資料配布の国有林からの話題提供について、令和8年度に向けて現地検討会を開催していきたい旨説明し、実演会を終了しました。署としては、引き続き地域の関係者と連携しながら、新たな林業機械の普及など、地域林業への新たな技術の導入等に向け、意見交換会等に取り組むこととしています。

「ひゅうが WOOD CHANGE 2026」に参加(令和8年1月28日)

【宮崎北部森林管理署】

1月24日寒風の吹く中、日向市あくがれ広場(日向市駅前)において、「ひゅうが WOOD CHANGE 2026」が開催されました。

このイベントは、耳川広域森林組合が主催し「木育」をテーマとしたイベントで、幅広い世代へ林業を認知してもらうため、木工体験や林業機械体験等を通じて地域の皆様に木の魅力や森林の役割を身近に感じてもらい、森と人との関わりを学ぶことを目的としています。また、林業の技術を競技化した「九州伐木チャンピオンシップ」も同日に開催されました。

宮崎北部森林管理署はパネル展示とヒノキを使ったマイ箸づくり・おにぎり君づくりの木工体験を実施し、多くの親子連れが訪れました。マイ箸づくりでは鉋の扱いに苦労する親子に職員が手助けしながら作業する光景や、おにぎり君づくりでは子供を中心に家族で試行錯誤しながら作業する微笑ましい光景が見られました。

今後も、木材の利用を通じた持続可能なWOOD CHANGEを促進するため、地域の関係機関と連携した取組みに努めて参ります。

大分県立日田林工高等学校の屋久島研修をサポート(令和7年12月26日)

【屋久島森林生態系保全センター・屋久島森林管理署】

大分県立日田林工高等学校からの依頼を受け、林業科2年生4名の屋久島での研修をサポートしました。

初日は、大分県立日田林工高等学校から要望のあった「世界自然遺産登録までの経緯と現状」、「屋久島の垂直分布(植生の変化)」、「土埋木の現状とその活用」、「地杉の伐採、搬出、加工、販売等(木材の流通)」、「ヤクシカの被害対策」について、屋久島森林管理署の担当職員から説明を行いました。また、林野庁入庁案内パンフレットを配布し、国有林業務等の紹介を行いました。

外来種のアブラギリが屋久島の固有種に与える影響や世界自然遺産に登録された地域がどのような法規制がかかっているかなどについて質問がありました。

2日目は、屋久島森林生態系保全センター職員の案内で白谷雲水峡及び同保全センターにおいて、研修のサポートを行いました。白谷雲水峡では、倒伏した弥生杉コースを案内し、その現状を観て感じていただきました。午後からは同保全センターへ移動し、弥生杉周辺のモニタリング調査の概要、展示物及びヤクスギ円板や弥生杉さし木の説明、ヤクスギ土埋木の映像など見聞いただき意見交換を行いました。その中では、屋久島の森林・林業に関する多種・多様な質問が生徒や先生から出されるなど大変有意義な時間となったようです。屋久島の豊かな自然を観て触って身近に感じていただき森と人との歴史、森林の循環のしくみを学んでいただきました。

なお、日田市は屋久島町と平成21年に九州森林管理局の仲介のもと友好交流協定を締結しており、屋久島の自然豊かな森を環境教材のフィールドとして捉え、環境意識の醸成を行えるような人と人との交流を行っています。

当署では、今後ともこのようなサポートを積極的に実施し、国有林の業務を理解していただくとともに、参加者が職業選択の一つとして林野庁を選んでいただけるように取り組んでいきたいと考えています。

「多様な活動の森における森林づくり活動」~外来植物調査~(令和7年12月24日)

【沖縄森林管理署】

令和7年12月9日、沖縄森林管理署と日本製紙株式会社が締結している「多様な活動の森における森林づくり活動に関する協定」に基づき、西表島の白浜歩道において外来植物調査を実施しました。外来植物調査については、平成29年から主にアメリカハマグルマの駆除とその後の再生状況確認、その他の外来植物侵入調査を毎年実施しています。当日は日本製紙株式会社、NPO法人西表島エコツーリズム協会、沖縄森林管理署、西表森林生態系保全センターから総勢22名が参加しました。

今回初参加の方もいることから、調査前に本協定の概要やアメリカハマグルマの特徴・駆除の方法等について説明するとともに、平成29年から本協定によるアメリカハマグルマの駆除を続けてきた成果として、ここ数年ではほとんど再生は見られていないことを共有しました。

その後、白浜歩道内を約2時間踏査して外来植物調査を実施しました。過去、アメリカハマグルマが発生していた場所では、改めて参加者全員でアメリカハマグルマの発生の有無を確認しましたが、幸いにも再生は見られませんでした。また、パピルスやソウシジュなど他の外来種が確認されたものの生息域を拡大している様子はみられないことを確認しました。

白浜歩道も含め、西表島には国の特別天然記念物イリオモテヤマネコをはじめとする貴重な野生動植物が生息・生育しています。本協定で続けてきた外来植物調査は、これらの貴重な野生動植物の保全に関わる重要な活動として、今後も継続していきたいと思います。

地元小学校で森林の大切さを読み聞かせ(令和7年12月23日)

【福岡森林管理署】

合河森林事務所宮下尚己森林官は、豊前市合岩小学校の生徒を対象に毎月1回、ホームルームの前の時間を活用し、森林の役割・大切さを理解してもらうため、林野庁パンフレット(林野庁×うんこドリル「森とくらし」)などを活用し、読み聞かせを行っており、現在まで3回(1年生、2・3年生、6年生)実施しています。

本取り組みは、小学校と父兄が協力して行っており、豊前市内に約100ヘクタールの国有林を管理していることを踏まえ、地元の森林官として森林の大切さを伝えたいとの思いから行っているものです。

小学校からいただいた時間は15分程度ですが、子供が興味を持つよう創意工夫し、校庭・街路樹など、木は身近にあふれていることなど、わかりやすく話をすることを心掛けています。

子供たちからは「とても勉強になる」「森林の大切さがわかった」など笑顔を見せながら感想を話しており、たいへん好評を得ています。

合河森林事務所では、今後もこのような取組みを積極的に行い、「地域から信頼される森林事務所」として貢献していくこととしています。

「一ツ瀬川流域森林整備連絡会議」の会員による学習会及び現地検討会を開催(令和7年12月22日)

【西都児湯森林管理署】

12月18日、児湯広域森林組合会議室及び吹山国有林53林班において、宮崎県児湯農林振興局、管内7市町村の林務担当者、森林組合、森林施業プランナーを有する事業体、当署職員の総勢約30名が参加し、一ツ瀬川流域森林整備連絡会議の会員による学習会及び現地検討会を開催しました。

まず、午前中に実施した学習会では、当署から令和7年度森林・林業の技術交流発表大会の報告【発表課題「塩水誘引法によるシカの誘引効果の検証」】及び国有林の一貫作業(伐採~植付)に係る事務手続き、OWL(地上型3Dレーザ)を活用した収穫調査の説明を行い、宮崎県からは市町村森林整備計画の策定に係る説明、さらに各市町村からは森林経営管理制度の取組と森林環境譲与税の活用状況の説明があり会員間での情報の共有を図ることができました。特に各市町村の森林経営管理制度の取組と森林環境譲与税の活用状況の説明では、各会員から活発な質問が飛び交うなど関心の高さが伺えました。

また、学習会に続き午後からは、当署が令和5年度に実施した誘導伐箇所に移動し現地検討会を開催しました。検討会では、午前中の学習会で説明した国有林の一貫作業の実施箇所を実際に確認するとともに、近くの林分で輪尺や樹高測定器を使用した収穫調査を体験しました。各会員からは、誘導伐の実施状況の詳細について質問が挙がるなど関心が高く、また、収穫調査の機器を初めて使用した会員もおり大変有意義な学習会及び現地検討会となりました。

今後とも、関係者間で連携して学習会や現地検討会を開催するなど、一ツ瀬川流域の特色を生かした森林施業や諸課題の解決に向けて取り組んでまいります。

五ヶ瀬ハイランドスキー場オープン(令和7年12月22日)

【宮崎北部森林管理署】

五ヶ瀬ハイランドスキー場のオープニングセレモニーが12月19日に開催され眞城局長が出席されました。

五ヶ瀬ハイランドスキー場は平成2年にオープンし今年で35年目のシーズンになります。令和4年の台風14号の影響によりアクセス道路である町道と波帰林道が被害を受けスキー場営業ができない状態でしたが、営業再開に向け五ヶ瀬町と連携し災害復旧に努め昨シーズンから営業を再開しているところです。

今季もオープニングセレモニーが開催され、当日は、天候に恵まれ絶好のオープニング日和となりゲレンデのコンデションも暖冬で心配されましたが、一面に白銀の世界が見られ、たくさんのお客様があざやかなウェアでスキーやスノーボードを楽しんでいました。当面は初・中級コース延長1000mの内、約500mの限定的なコースとなっていますが、これから冬本番となり積雪も増えゲレンデコンディションも良くなりその他のコースも含め順次開放されることになっていますので、たくさんの来場者が期待されるところです。

当署としても、引き続きレクリエーションの森内の施設として局及び五ヶ瀬町と連携を図りながら地域の活性化に貢献できるよう努めていきたいと考えていますが、今シーズンもたくさんの来場者と安全に無事営業が終了することを祈念していますので、是非、阿蘇山や九重連山、また、熊本市方面も見渡すことができる標高約1600mの眺望が良いスキー場で滑ってみてはいかがでしょうか。

なお、五ヶ瀬ハイランドスキー場へのアクセス、料金等については、ホームページをご確認ください。

治山現場において安全パトロールを実施(令和7年12月18日)

【大隅森林管理署】

12月11日大隅森林管理署管内で九州林業土木協会鹿児島支部主催による合同安全パトロールが、協会鹿児島支部各社及び県内各森林管理署から関係者総勢約50名が参加して開催されました。

午前中は、「高野治山工事(施設災2)」の現場において、参加者による安全パトロールが行われ、工事箇所での安全対策等について点検が行われました。

午後からのは、当署の佐竹署長より、法令等を遵守し、治山・林道事業における労働災害の未然防止に努めて、本日の安全パトロールを契機に更なる安全意識の向上を図られるよう挨拶があり、その後意見交換に入り、本日の点検結果について各社から活発な意見が出され、充実したものとなりました。

最後に池水次長より、労働災害の防止について安全指導があり、本日の点検結果について良い点は安全対策に用い、改善点はそれぞれの現場において改善していただくと共に、労働災害の未然防止に務めていただくようお願いすると述べ、参加者の安全意識向上が確認できた有意義な合同安全パトロールとなりました。

虹の松原で「除伐体験」を開催(令和7年12月17日)

~鏡中学校、唐津南高校、佐賀大学の学生・生徒たちが除伐作業を体験~

【佐賀森林管理署】

令和7年12月13日、唐津市の虹ノ松原国有林において、クロマツの過密林となっている箇所を対象に除伐体験を開催しました。当日は、NPO法人唐津環境防災推進機構KANNE(藤田和歌子理事長)の協力のもと一般の参加者を募集したところ、鏡中学校から2名、唐津南高校から12名、佐賀大学から9名の総勢15名が参加しました。

はじめに、吉岡署長からの挨拶、峯地域林政調整官からの除伐作業の意義などの説明があった後に、神谷技官からの作業手順や安全対策の説明がありました。参加者は真剣な表情で耳を傾けていました。その後、三國森林官と田邊技官によるデモンストレーションも実施されました。デモンストレーションでは手鋸を用いた適切な伐採方法が実践され、安全に作業を行うためのポイントを共有し、参加者は作業手順をしっかり確認していました。

実際の作業では、2班に分かれ、手鋸を使用してクロマツの除伐を行いました。初めての経験となる参加者も多く、最初は緊張が見られましたが、慣れてくると除伐木の枝払いや玉切りを積極的に行ってくれました。途中から雨が降ってきましたが、その中でも参加者たちは協力し合って、安全に楽しみながら作業を行ってくれました。

今回の除伐体験は、参加者にとって除伐の意義や虹の松原の役割について学ぶ貴重な機会となりました。当署では、今後もこのような取り組みを通じて地域に学びの場を提供し、虹の松原の保全管理に努めてまいります。

令和7年度 国有林内のクリーン活動を実施(令和7年12月17日)

~虹の松原の国有林内において「不法投棄ゴミ」を回収~

【佐賀森林管理署】

令和7年11月27日、唐津市の虹ノ松原国有林において、不法投棄ゴミの回収作業を実施しました。今回のクリーン活動には、佐賀森林管理署の職員17名に加え、九州林業土木協会北部九州支部からボランティア活動として佐賀県会員の4社(中野建設、野田建設、牟田建設、山口建設)9名の方々と、唐津市役所観光課の4名も加わり、総勢30名で取り組みました。

作業開始に先立ち、吉岡署長からの挨拶、山口総括事務管理官からの安全指導があった後に、細川事務管理官から作業時の手順や注意事項についての説明がありました。

現場は一般の方々の出入りが多いため、ペットボトル、空き缶、空き瓶、弁当箱などの家庭のごみ、海岸から飛んできたプラスチックごみ、漁具など様々な廃棄物が確認され、参加者一人一人が金バサミで回収しました。

回収の際に分別を行い、軽トラック2台に積み込み、唐津市のゴミ処理施設で処理を行いました。

今回のクリーン活動により、不法投棄された大量のゴミが回収され、本来の森林の風景に戻すことができました。今後も日常の巡視業務を継続しつつ、地元自治体や地域住民の協力も得ながら、不法投棄の防止と環境維持に取り組んでまいります。

第21回森林(もり)のアートギャラリー(令和7年12月16日)

【技術普及課】

九州森林管理局と(一財)日本森林林業振興会熊本支部では、森林の多面的な役割や私たちの生活との関わりなどについてアートパネルに表現いただき、九州森林管理局庁舎の外壁に展示する「森林のアートギャラリー」を平成17年から共催により実施しています。

第21回となる今回は、地球温暖化など様々な環境問題に注目が集まる中で、森林と人との関わりを表現してもらおうと、「未来につながる森林のサイクル」をテーマに設定し、熊本市内の中学校を対象に募集しました。

一次審査に当たる下絵審査には、17校から29作品の応募があり、職員投票及び審査員(共催者及び熊本市教育センター)による審査会において、入選作品6点が選出されました。

入選した6校においては、約4か月の制作期間で、大型パネルに実際に作品として仕上げていただきましたが、どれもテーマ性のある素晴らしい作品でした。最終審査は難航しましたが、審査員において最優秀賞1点、優秀賞5点を選考しました。

12月13日(土曜日)に実施した表彰式には、各校の生徒、教諭及び保護者の計67名が出席し、表彰状の授与後は展示された作品の前で記念撮影を行いました。

今回の受賞6作品のうち、最優秀作品は九州森林管理局の正門壁面に、優秀作品5作品は裏門フェンスに今後2年間展示します。展示された作品は、道行く人たちの心を癒し、地域の方々からもご好評をいただくこととなることでしょう。

なお、今回の受賞作品は次のとおりです。

最優秀賞

「輪廻(リンネ)」熊本市立 清水中学校 美術部 2年生

優秀賞

「眼・森林(メ・モリー)」熊本市立 桜木中学校 美術部 1・2年生

優秀賞

「託す(タクス)」 熊本市立 三和中学校 美術部 2年生

優秀賞

「未来へ続く希望(ミライヘツヅクキボウ)」 熊本市立 白川中学校 美術同好会 2年生

優秀賞

「未来へつながる森林(ミライヘツナガルシンリン)」 熊本市立 錦ヶ丘中学校 美術部 2年生

優秀賞

「森が見守る青(モリガミマモルアオ)」 熊本大学教育学部附属中学校 美術部 2年生

「国民の森林」クリーン活動を実施(令和7年12月12日)

【大隅森林管理署】

12月9日に、肝属郡東串良町洲崎国有林78林班においてクリーン活動を実施しました。

当日は、東串良町役場、大隅素材生産協同組合、九州林業土木協会鹿児島支部(大隅地区)、大隅森林管理署職員総勢53名の参加となりました。佐竹署長の挨拶、クリーン活動の留意事項等を署担当者が説明後、各班に分かれて作業を開始しました。

作業は、柏原海岸のマツ林にある町道、保安林管理道周辺を重点的に、車から投げ捨てられた空き缶、弁当殻などの一般ゴミやタイヤ、ゴルフバックなどが投棄されており、約1時間の作業で、軽トラック3台分のゴミを回収しました。

今後も「国民の森林」クリーン活動を地域の実態に応じ、地元自治体、関係団体等と連携・協力して不法投棄等の防止対策に取り組んでいくことにしています。

屋久島外来種対策行政連絡会を開催(令和7年12月10日)

【屋久島森林生態系保全センター・屋久島森林管理署】

令和7年12月10日、林業遺産に認定されている「小杉谷」で、令和7年度屋久島外来種対策行政連絡会(以下、「連絡会」という)を開催し、当日は関係者10名が参加しました。

当連絡会は、環境省屋久島自然保護官事務所、鹿児島県屋久島事務所、屋久島町、公益財団法人屋久島環境文化財団が、外来種についての情報・認識を共有し外来種対策の取組を推進することにより、世界自然遺産地域をはじめとする貴重な自然資源を有する地域の、適切な生態系保護と農業被害対策も含めた生活環境の保全に努めることを目的として、平成29年度から開催しています。

開催に当たり、参加者を代表して下村屋久島森林生態系保全センター所長より、「本日は、外来種であるアブラギリの現地での侵入状況を関係者で共有し、今後の効果的な対策につなげていきたい」との挨拶の後、参加者全員で、「小杉谷」周辺に繁殖している外来種であるアブラギリの伐倒駆除を行いました。引き続き、各機関からの情報提供や意見交換を行いました。

アブラギリは島内全域に侵入しており、競合する固有種への影響等が懸念されているところです。特に、「小杉谷」は世界自然遺産地域の周辺に位置しており、世界自然遺産地域へアブラギリが侵入しないように駆除を行う必要があります。

屋久島森林生態系保全センター及び屋久島森林管理署は、今後とも関係機関と連携協力して、外来種対策に取り組んでいきます。

大分県立日田林工高等学校のインターンシップを実施(令和7年12月3日)

【大分西部森林管理署】

令和7年11月12日から14日にかけて大分県立日田林工高等学校林業科2年生の生徒1名をインターンシップ実習生として受入れました。

1日目は、署内において林野庁の業務内容、署内の管内概要等を説明した後、鳥獣被害対策について体験してもらうため、大分県玖珠町の国有林内で、シカ罠の設置、シカ影響簡易調査の実習に加え、造林地におけるシカ柵設置状況の点検実習を行いました。署に戻ってきた後は、署内のパソコンにおいて、現地で回収したセンサーカメラ画像の分析に加え、地図情報システムによる計測方法などの実習を行いました。

2日目は、別府市及び玖珠町内の国有林において、治山工事及び林道工事箇所の見学及び検査業務の実習を行いました。一般の方が国有林内の工事を見る機会少ないことから、実際に工事が行われている様子を興味深く見学していました。

3日目は、九重町内の国有林において、収穫調査を実際に体験してもらうとともに、間伐実施箇所で高性能林業機械が稼働している状況を見学してもらいました。実習生はこれまで大規模に伐採した箇所を見たことがなかったとのことで、驚いている様子でした。署に戻ってきた後は、職場の雰囲気や公務員試験の勉強法等について、署の若手職員と意見交換を行いました。

実習生からは、3日間を通じての現場の体験実習により、林野庁の業務へ興味が深まり、あっという間に終わったとの感想がありました。今回のインターンシップを通じて、今後の進路選択の一助になればと考えています。

県道1号みどりのトンネル育樹祭に参加(令和7年12月3日)

【宮崎森林管理署都城支署】

令和7年11月28日、小林市で「みどりのトンネル育樹祭」として行われた草刈作業(小林市からえびの高原に通じる県道小林えびの高原牧園線沿道の6km区間)に、地域の方及び関係団体を含め約100名が参加し、開催されました。

この活動の趣旨は、国有林内を通る県道1号線脇に植樹されている1060本の樹木(ヤマザクラ・カエデ・ケヤキ)を守り、沿道美化と緑化思想の普及推進を図るため、国有林と地域が一体となり観光幹線道路としての再生を図ることを目的としています。

当初の開催日が雨天により1カ月延期となり肌寒い時期の開催となりましたが、当日はぽかぽか陽気の晴天のなか、鎌や草刈機を手に汗を流しながら2時間程度作業を行いました。

作業後には、緑のトンネルと紅葉したカエデとのコントラストがきれいに広がり、達成感を共有することができ、地域とのつながりを感じる一日となりました。

小林市では、地域の方及び関係団体と協力しながら自然と共に暮らす快適な環境づくりに取り組んでおり、国有林としても引き続き地域行政と一体となった活動に取り組んでまいります。

地元町内会と合同で不法投棄物回収作業を実施(令和7年12月1日)

【熊本南部森林管理署】

11月20日に人吉市、衛生連合会大畑矢岳校区支部、熊本南部林業土木協議会の協力のもと、毎年行っている当署のクリーン活動を実施しました。

当日は、朝から大畑地区コミュニティーセンターに衛生連合会員10名、署員21名、熊本南部林業土木協議会員8名、人吉市職員2名の総勢41名が集合し、開催にあたり人吉市衛生連合会大畑矢岳校区支部長から「衛生連合会は毎年4回校区ごとに不法投棄のパトロール及び回収作業を実施しているが不法投棄が後を絶たない。今年もたくさんの方のご協力をいただき感謝します」との挨拶の後、各班に分かれて持ち場に移動し作業を開始しました。

作業は、人吉市からえびの市に抜けるループ橋周辺で実施し、地元衛生連合会が人吉市大畑町内の国道221号線沿いを、署員及び熊本南部林業土木協議会員が人吉市からえびの市に至る国道221号線ループ橋周辺の大畑国有林内を担当し、国道沿いには車から投げ捨てられた空き缶や弁当殻などの一般ゴミや国道から入り込んだ箇所にはファンヒーター等の家電も投棄されており、足場の悪い道路斜面に下りながら回収作業を行いました。

回収されたゴミは、可燃物と不燃物ごとに分別し、人吉市の協力のもと処理施設へ搬入し、可燃ゴミ120キロ、不燃ゴミ90キロの計210キロが回収されました。

今後も関係機関と連携・協力のもとクリーン活動を実施し、引き続き不法投棄防止対策の取組を進めていきます。

鹿屋農業高等学校職場体験実習の受け入れ(令和7年11月28日)

【大隅森林管理署】

11月11日から11月13日までの3日間、鹿屋農業高等学校農林環境科2年生2名の職場体験実習を受け入れました。

この職場実習は、科目「総合学習」の一環として、実際の現場実習を体験することにより、これまでの授業や学習内容を深めさせるとともに、将来の進路選択の一助とすることを目的に行われています。

初日は、国有林の概要や各種事業の概要を説明し、当署の業務内容を紹介した後、海岸の松林に出向き、松くい虫・マツケムシ防除による保護業務について学習、現地では、実際にマツケムシを見つけ地上散布等による防除の必要性を確認できました。

2日目には、保育間伐(活用型)請負箇所にて伐倒や高性能林業機械による集造材を視察し、その後、山の見方・立木調査の説明、立木調査(間伐)・コンパス測量の実習を行いました。

3日目には治山工事現場で、山腹工や谷止工を視察し、その後、署でQGISを活用した山の見方など学習し、一連の体験学習を終えた後、若手職員との意見交換を行い、「将来の選択の幅が広がった」、「公務員に強い関心持った」など感想があり、今回の職場実習で、森林・林業、森林管理署への関心を深めていただけたと考えるとともに、将来の進路選択の一助となればと願っています。

おおすみ木材まつりに参加(令和7年11月26日)

【大隅森林管理署】

令和7年11月23日に鹿屋市霧島ヶ丘公園において、鹿屋市農業まつりと併催して第27回おおすみ木材まつりが開催されました。

この木材まつりは、「未来ある大隅の若い担い手に、木材の良さと林業の魅力を伝える」をテーマに、大隅地域の林業・木材産業関係者が県産材への理解を深め、その普及を通して、県産材の需給拡大及び業界の活性化及び森林の役割について地域の方々に理解してもらうことなどを目的として開催しており、上棟式の催しや林産物等の展示・販売、木工体験を行いました。

大隅森林管理署はパネル展示、便利台やしおり・バッジづくり等の体験を実施し、多くの親子連れに足を運んでいただきました。しおり・バッチづくり等では、子供を中心に家族で試行錯誤しながら作品を作り、便利台づくりでは、釘打ちに苦戦する子供を見て、家族・職員が手助けしながら、仲良く作業する微笑ましい光景が見られました。

特に便利台づくりは来客者の人気が高く、多くの親子連れが来場され当署のブースは個性ある作品もあり大盛況となり、笑顔が絶えない楽しい時間となりました。

今後も、地域に親しまれる木材まつりとなるように関係機関と連携し、国有林のPRに繋がるよう取り組むことにしています。

「家族森林教室」を実施(令和7年11月25日)

【福岡森林管理署】

晴れ渡る秋空のもと、令和7年11月15日(土曜日)に北九州市頂吉山(かぐめよしやま)国有林3078に1林小班(分収造林地)において福岡県連合会主催の「家族森林教室」に当署職員11名が参加しました。

森林の大切さや地球環境保全の意義について理解してもらうことを目的とし、福岡県連合会・北九州市森林組合・北九州市林業研究グループ、福岡森林管理署が協力して実施したものです。

開催にあたり、平井署長から参加者に対して「森林の役割」や「福岡森林管理署の仕事」などについての挨拶がありました。

午前中は「体験林業」として北九州市林業研究グループが行う保育間伐作業の伐倒を見学、宮田地域統括森林官より作業箇所の現地状況や保育間伐の目的などを説明、大塚総括森林整備官からは保育間伐時における安全作業について参加者にわかりやすく説明を行いました。

その後、保育間伐したヒノキ丸太を手鋸で輪切りにする体験を行いました。初めて手鋸で丸太を切る参加者がいたことから、職員が丁寧に指導を行いました。

午後からは、「ふれあいイベント」として松ぼっくりを使用したクリスマスツリーづくりを実施。参加者は思い思いの発想と感性でつくっていきました。松ぼっくりは水につけると閉じてしまうことなど、武藤森林技術指導官から松の特性についての話があり、参加者から歓声があがっていました。

当署は「地域から信頼される国有林」を重点取組事項にしていることから、今後もこのような取り組みを通じて、森林の大切さ・森林整備の役割などの啓発に努めてまいります。

松枯れ対策連絡協議会屋久島支部会を開催(令和7年11月25日)

【屋久島森林生態系保全センター・屋久島森林管理署】

令和7年11月20日、屋久島森林生態系保全センター会議室において、令和7年度松枯れ対策連絡協議会屋久島支部会(以下、「支部会」という)を開催し、当日は関係者15名が参加しました。

当協議会は、環境省屋久島自然保護官事務所、鹿児島県屋久島事務所、屋久島町、森林総合研究所九州支所、屋久島ヤクタネゴヨウ調査隊、樹木医、屋久島森林生態系保全センター、屋久島森林管理署で構成され、屋久島及び種子島の松食い虫等による被害木の除去や防除に役立てようと平成17年度から開催しています。

開催に当たり、参加者を代表して屋久島町産業振興課松田課長より、「松枯れ対策については予算の関係もあり容易ではないが年々効果は出ている。今日の会議の場を通じて皆様の積極的な意見を賜り今後の活動に繋げていきたい」との挨拶の後に、各機関から令和6年度における事業実績及び令和7年度の現状と対応(予定を含む)について報告を受けました。

参加者からは、「これまで各主体が担うべき役割を実行してきたことで被害は減少傾向であるが、継続していくことが重要である」、「樹幹注入の時期や使用方法(種類や頻度)を工夫しても良いのでは」などの意見が出されました。

また、森林総合研究所九州支所の金谷主任研究員からは、「ヤクタネゴヨウの衰退について」と題し、研究成果等の報告がありました。

屋久島森林生態系保全センター及び屋久島森林管理署は、今後とも関係機関と連携協力して、松の保全対策を実施していくことにしています。

採材現地検討会を開催(令和7年11月21日)

【大隅森林管理署】

令和7年10月31日、大箆柄国有林172い林小班にて採材現地検討会を開催しました。この検討会は、素材生産事業が最盛期を迎えるとともに、後期の安定供給システム販売も開始されることから、素材生産事業者及び署職員等の品質に関する知識向上と採材の許容範囲の認識の共有を行うことで、各規格における最適な採材方法の検討を行い、規格外の減少につながることを目的として実施したものです。

当日は、当署の素材生産請負事業者やシステム販売協定者及び市場関係者の外、九州森林管理局資源活用課にもご尽力いただきながら、総勢約50名が参加となりました。

参加者が4班に分かれ、どのように採材を行うのかということを検討・発表を行い、システム販売協定者に意見をいただいた後に意見交換を行いました。また、採材を行った丸太について、どの規格での受け入れが可能なのかなどの意見交換を行いました。元玉の状態における採材の違いや節の状態における規格に関する意見、傷、シミ等への確認を行い、認識のすり合わせを行いました。

今回の検討会でなされた意見交換により、採材に関する留意点が共有された外、署職員や素材生産事業者とシステム販売協定者等がコミュニケーションを図れる機会となったことで、今後の素材生産事業における採材技術の向上に繋がることを期待しています。

長崎大学フィールド演習に講師として参加(令和7年11月20日)

【長崎森林管理署】

11月15日、長崎大学環境科学部2年生25名を対象に田代原レクリエーションの森で実施されたフィールド演習に当署より2名参加しました。本演習は田代原放牧草原における国立公園の景観整備をテーマに長崎大学の授業の一環として企画され、NPO法人奥雲仙の自然を守る会が支援し、当署や環境省も講師として参加し、景観対策事業の説明や入庁案内を行いました。

当日は、午前に田代原トレイルセンターにて講義を行い、午後からは実際に牧場内でのミヤマキリシマ保全活動であるミヤマキリシマの刈出作業を行いました。午前中の講義では、田代原風致探勝林での修景伐採等の取り組みや業務内容について説明した後に、今年度の採用職員から入庁案内パンフレットを配布し、林野庁を目指したきっかけ等の説明を行いました。その際に、長崎大学の学生から国家公務員試験対策について質問があり、熱心にメモを取っている姿も見受けられました。

長崎大学の皆さんには、林野庁職員の業務を知ることで職業選択の一つとして林野庁を目指していただけたら幸いです。また、今後とも田代原風致探勝林の環境保全に取り組み、優れた自然景観を維持・管理に努めます。

森林・林業の技術交流発表大会を開催(令和7年11月20日)

【技術普及課】

九州林政連絡協議会主催による「令和7年度森林・林業の技術交流発表大会」が11月6日・7日の両日、九州森林管理局大会議室で開催されました。大会には、九州各県の森林・林業関係者や森林・林業を学ぶ高校生、森林管理局署等の職員など、延べ約300人が参加しました。

本大会は、産・学・官の森林・林業関係者が日頃取り組んでいる活動の成果を発表し、技術の交流や情報交換を通じて森林・林業の活性化と林業技術の向上を図ることを目的としています。

今年度は、一般の部で21課題(低コスト造林、ICT機器の活用技術、シカ被害対策、地域連携型林業など)、高等学校から5課題(森林・林業に関する新たな取組、有害鳥獣捕獲など)が発表されました。

大会冒頭、眞城英一会長(九州森林管理局長)は「本大会を契機に九州の森林林業関係者の交流が深まり、地域の森林・林業・木材産業の発展、次世代の担い手育成につながることを期待する」と挨拶がありました。

1日目は17課題、2日目は9課題の発表が行われ、一般の部では日頃の取組成果について、高校生の部では学業と並行して取り組んだ成果について、熱意ある発表がありました。

全26課題の発表後、熊本県林業研究・研修センター育林環境部長 草野僚一氏による特別講演「熊本の森林を守り育てる!~歴史を繋ぎ、未来を創る「熊本県林業研究・研修センター」の挑戦~」が行われました。

最後に、審査委員長 勝木俊雄氏(森林総合研究所九州支所長)から審査講評と審査結果報告があり、表彰式をもって大会は盛会のうちに終了しました。

結果は以下のとおり

〇九州林政連絡協議会長賞(一般の部)

・最優秀賞1課題:八代地域林業研究・普及連絡協議会やつしろ林業・研究グループ部会

・優秀賞5課題:九州森林管理局森林技術・支援センター、福岡森林管理署、宮崎森林管理署、公益社団法人長崎県林業公社業務課、大分県南部振興局農山漁村振興部、宮崎県東臼杵農林振興局椎葉駐在所

〇九州森林管理局長賞(高校生の部)

・最優秀賞1課題:熊本県立八代農業高等学校泉分校グリーンライフ科

・優秀賞1課題:熊本県立芦北高等学校林業科

〇(一社)日本森林技術協会理事長賞

・宮崎森林管理署都城支署

「木と子供のふれあい教室」を開催(令和7年11月19日)

【西都児湯森林管理署】

11月14日に、西都市立穂北(ほきた)小学校において、5年生の児童22名を対象に「木と子供のふれあい教室」を開催しました。

この取組は、森林環境保全の重要性について普及、啓発するため、西都市みどり推進協議会(西都市林活議連、西都市、西都木材青壮年会)と当署が共催して、西都市内の小学校3校の児童を対象に毎年1校を持ち回りで開催しています。

今回のふれあい教室では、当署の職員が森林や林業の役割についてパワーポイントで説明した後、児童を4班に分けて校庭の樹木の探索や、「空飛ぶタネ」の模型キットを組み立てて翼を持ったタネがどのように飛ぶのか、その飛び方を観察しました。

森林や林業の役割を説明するなかでは、児童は真剣に説明を聞き質問するなど関心をもっている様子や、「空飛ぶタネ」の製作では、児童が製作したタネを空に向かって飛ばすと、くるくると回転しながら落ちてくる様子を見て大きな歓声を上げるなど、大変興味を持った様子を伺うことができました。

当署では今後ともふれあい教室を継続し、森林、林業の普及、啓発に取り組むこととしています。

「草刈りロボット実演現地検討会」開催(令和7年11月13日)

【宮崎北部森林管理署】

11月7日、当署音羽山国有林1林班において、宮崎県東臼杵農林振興局、門川町、日之影町の各自治体担当者6名、各事業体から9名、九電グループ関係者14名、西都児湯森林管理署職員5名、当署職員10名の総勢44名による草刈りロボット実演現地検討会を開催しました。

当検討会は草刈りロボットを通じて多くの林業関係者が意見交換を行い、新しい林業に向けて民国連携による普及・促進に取り組むものであり、今回、九州電力のご協力により実現したものです。

当日は、快晴に恵まれた天候の中で、まず、松永宮崎北部森林管理署長から「重労働である下刈作業における機械化の普及が課題となっており、実現できれば省力化、軽労化、そして安全対策にもつながることから、この検討会を通じて参加者皆さんの率直なご意見をお願いする」と挨拶し、その後、九州電力による草刈りロボットの概要や操作方法の説明の後、実際に草刈りロボットを使って実演していただきました。

実演終了後の参加者との意見交換では、「雨の日は使用できるのか?」、「GPS機能は付けられないのか?」、「刈高は調整できないのか?」など、参加者からは熱心な質問・意見があり、有意義な検討会となりました。

最後に、山川森林技術指導官から「今回の検討会を機に、造林作業の省力化や軽労化に向けて情報共有を密にして民国が連携し、機器の普及に取り組みましょう」と総括を行い、実演現地検討会を終えました。

当署では、今後も更なる林業への様々な施策の実証等を行い、新しい林業の技術について民国連携して取り組むこととしています。

令和7年度みやざき林業大学校(長期課程)研修(令和7年10月31日)

【宮崎北部森林管理署】

10月28日、宮崎県林業技術センター(美郷町)において「令和7年度みやざき林業大学校研修」に宮崎北部森林管理署職員が講師として出席しました。

この林業大学校は、宮崎県が平成31年度に将来の林業経営を担う有望な人材を育成するために開校され、今年度は15名の研修生を受け入れ1年間にわたり、座学、資格取得、実習を経て、林業に関する様々な就職先に林業の担い手として活躍されることが期待されます。

まず、山川森林技術指導官が「国有林における林業」、森林の公益的機能重視を基本とする機能類型ごとの施業方法や国有林が実施している取組等について講義を行いました。

続いて、「林業労働災害防止のための安全管理」では、宮川次長より林業労働災害の現状や当署の安全管理体制、職員及び各事業体への安全指導等、災害事例を紹介しながら労働安全災害防止対策の重要性について講義を行いました。

最後に当署のICT推進室の若手メンバー職員が、ICT機器の紹介や使用方法を説明し、実際に施設近くの現地に出向きOWL(森林3次元計測システム)での計測を体験してもらい、計測したデータを基に解析方法や解析結果を説明し講義を終了しました。

今回の研修生は若い世代も多いということで最新技術には特に興味が高かったとことが伺え、機械操作など熱心に体験し、体験終了後も活発な質問等が出されなど大変有意義な講義となりました。

当署では、将来の林業を担う若い世代への人材育成の為、外部からの要請等を積極的に受け入れており「新しい林業」の推進定着に向けて地域林業に引き続き貢献していく考えです。

かごしま林業大学校の屋久島研修をサポート(令和7年10月30日)

【屋久島森林管理署】

鹿児島県では、林業の担い手を確保・育成するため本年4月にかごしま林業大学校を開校したところであり、研修を円滑に進めるために林業事業体、関係団体、大学、民間企業、行政が一体となったサポート体制を構築しています。

今年度は、かごしま林業大学校の窓口である鹿児島県森林技術総合センターからの依頼を受け、かごしま林業大学校生12名の屋久島での研修をサポートしました。

本研修のカリキュラムは、予め鹿児島県森林技術総合センターから要請があった「誘導伐の現場」、「安房貯木場での屋久杉土埋木」について、担当職員から説明を行いました。

まず、誘導伐の現場では歌野森林技術指導官から屋久島における施業の目的や手法等について説明を行いました。学生から施業スパン等についての質問があり位置図及び現地を確認しながら回答しました。

次に、安房貯木場に移動し黒安森林整備官補から屋久杉土埋木の利用・価値・保護のバランス・搬出方法等について説明を行いました。学生からは、買受者、用途等について質問がありました。

受講した学生たちは、研修終了後に県内の林業事業体等へと就業し、鹿児島県の未来の林業を支える人材になることが期待されています。

当署は、サポートチーム一員として今後ともフィールドの提供や講師派遣を通じて、鹿児島県と連携を図り、人材育成に協力していきます。

虹の松原で安全点検研修会を開催(令和7年10月28日)

~虹の松原での安全点検研修会に講師として参加~

【佐賀森林管理署】

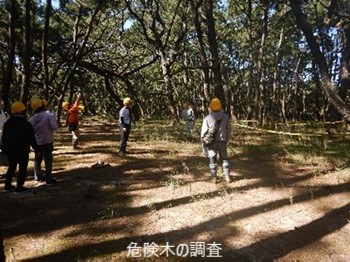

令和7年10月23日、虹ノ松原国有林において、虹の松原保護対策協議会主催による安全点検研修会が開催されました。当日は、レクリエーションの森部会、NPO法人唐津環境防災推進機構(KANNE)、ゆめよん虹松の会から20名近くの参加者があり、当署から講師として、吉岡署長ほか4名が出席しました。本研修会は、「虹の松原安全点検マニュアル」に沿った安全点検を参加者が実施できるよう普及啓発を行い、安全に活動を実施できることを目的としています。

研修会の冒頭、唐津市長から虹の松原が400年守られてきた重要な場所であり、参加者に対して日頃の活動への協力に対する感謝と安全意識の高揚についての代読による挨拶がありました。引き続き、吉岡署長からの挨拶で松原内での落ち葉かきなどの保全活動や空中散布などの保護事業への協力・理解に対する感謝がありました。その後、峯地域林政調整官と神谷森林育成担当から、安全点検のポイントについての説明が行われ、虹の松原の目視点検票や虹の松原安全点検マニュアルを用い、松原内に潜むリスクやマニュアルの正しい活用方法、安全点検の際に注意すべき点について詳しく解説しました。

説明の後、早速、参加者はマニュアルに沿って虹の松原内の複数箇所で安全点検を実施しました。参加者が実際に虹の松原を歩きながら点検を行い、安全点検のポイントを体感しながら学びました。駐車場や遊歩道周辺の松の状態確認、枝の落下の危険がある箇所の特定など、マニュアルと見比べることで、各作業の重要性や注意点をより深く理解してもらいました。

参加者からは様々な質問があげられ、松原の保護活動への関心の高さや安全対策を今後の活動でも活かす意欲が見られました。この研修会を通じて、参加者の安全意識が高まり、より安全で効果的な活動が期待されます。

当署としても、引き続き地域の活動が安全に行われるように、指導や定期的な巡視などの業務を実施し、事故がないように目指してまいります。

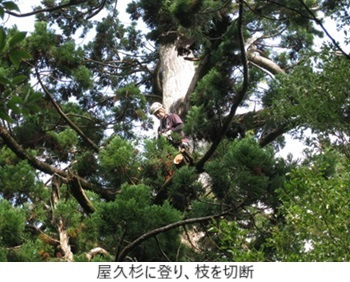

屋久島由来のスギ苗木の生産に向けた球果の採取(令和7年10月27日)

【屋久島森林管理署】

屋久島地杉苗木生産協議会(以下、「協議会」という)からの要請を受けて、標高1,000m付近に生育している屋久杉の球果採取を行いました。球果採取には、協議会員のほか鹿児島県や屋久島町の林務担当者、屋久島森林管理署職員も参加しました。協議会員である(有)有水製材所の職員が、特殊ロープで屋久杉の頂上付近まで登り、球果の付いた枝を切った後に地上で待機している職員が剪定ハサミで枝から球果を採取しました。

屋久島は世界自然遺産地域に登録されていることから、植栽するスギ苗木については、屋久島由来のスギ苗木であることが求められているため、協議会では、毎年この時期に屋久杉の球果を採取し山行苗を生産しています。昨年は凶作年で採取できませんでしたが、今年は26kgの球果を採取することができました。採取した球果は、協議会員の5者に振り分けられ、乾燥後、春先にかけて種を蒔き約3年の育苗期間を経て山行苗となります。

屋久島においても、人工林資源が本格的な利用期を迎えており国有林・民有林において主伐・再造林を推進していくことが必要となっていますが、苗木の生産、確保が重要な課題となっています。当署としては、関係機関等と連携・協力して屋久島由来のスギ苗木の生産に係る支援に取り組んでいく考えです。

屋久島木材フェスタに参加(令和7年10月27日)

【屋久島森林管理署】

令和7年10月22~25日に屋久島町みどり推進協議会と熊毛流域森林・林業活性化センタ-主催の「屋久島木材フェスタ」が屋久島町役場で開催されました。

この木材フェスタは、10月の「木づかい推進月間」に併せて町民を対象に、森林・林業のパネルや木工クラフト、屋久島地杉製品の展示等を行い、森林・林業のPR、木材の良さ・魅力を発信し、暮らしに木製品を取り入れる等の取組を推進することを目的として開催されています。

当署からは、屋久島町から依頼を受けた林業遺産に認定されている「小杉谷集落などの林業集落跡及び屋久杉等を運搬していた森林軌道跡」、「屋久杉等を官船で鹿児島貯木場へ海上輸送を行っていた港湾施設である安房船溜まり」の写真展示を行いました。

また、最終日の10月25日(土曜日)に木工クラフト体験を実施しました。当日はあいにくの雨となりましたが、多くの来場者があり、当署の木工クラフト体験では、子供から年配の方まで幅広い年代の方に楽しんで貰えるように、モックンづくり(キーホルダー)、屋久杉の箸づくり、コースターづくりを行っていただきました。

今後もこのようなイベントを通じて地域の方々に屋久島の地杉の特徴である油分の多さとそれに伴う耐久性、耐候性の高さをPRしていきたいと考えています。

採材現地検討会を開催(令和7年10月20日)

【屋久島森林管理署】

令和7年10月15日、熊毛郡屋久島町の太忠嶽国有林70ぬ林小班にて、採材現地検討会を開催しました。

この検討会は、川上から川下までの事業者が共通の認識を持ち、需要者ニーズに対応した原木の供給等を図ることを目的に、署内関係職員、鹿児島県熊毛支庁、当署管内の素材生産事業体4者、システム販売協定者2者など総勢37名が参加し開催しました。

当日は、主催者を代表して野邊忠司署長より「屋久島地杉の特徴である耐久性、耐候性の高さを島内外へPRし、需要拡大に向けて取り組みたい」との挨拶がありました。続いて、黒安技官より採材に関する各種規程や注意点の説明を行いました。後半は、実際に林内に入り、立木の状態を確認しながら適切な採材を検討したうえで伐倒を行い、造材後に意見交換を実施しました。

伐倒前には直材での採材を検討した立木でも、造材後には曲がりが見られるなど採材の困難さが浮き彫りとなりました。一方で、素材生産事業体とシステム販売協定者それぞれの立場から意見を交わし、どの程度の材まで許容可能かを共有するなど、今後の採材に活かせる有意義な内容となりました。

今回の検討会は5年ぶりの開催ということもあり、事業者同士が意見交換できる場を改めて設けたことで、素材生産事業体と販売協定者お互いの相互理解と技術向上につながることを期待しています。

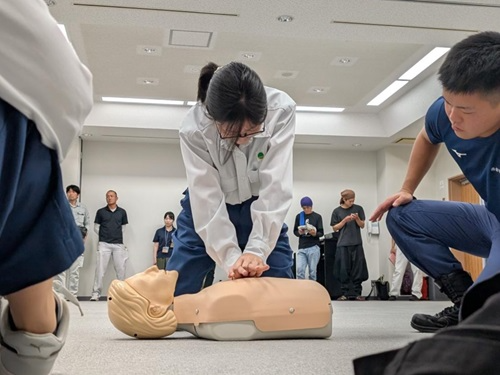

西都児湯林業労働災害防止大会へ参加(令和7年10月7日)

【西都児湯森林管理署】

令和7年10月3日、宮崎県西都市向陵の丘において「令和7年度 西都児湯林業労働災害防止大会」が開催され、多くの林業事業体や関係機関のほか当署からも職員6名が参加しました。

本大会は、児湯地区内の作業現場における労働災害の防止と、災害発生時の迅速かつ的確な対応力の向上を目的として実施されたものです。

前半は、山間部で伐倒作業中に伐倒木が作業員に直撃するという想定のもと、消防への通報、通報後は災害発生現場の座標や負傷者の状態を消防に伝達し、応急手当の指導を受けながら意識不明の重体者に対する心肺蘇生を実施するなど、救急搬送までの一連の流れを確認しました。

後半は、応急手当の講習が行われ、消防署職員よりGoogleマップを活用した位置情報の座標取得方法や、防災ヘリによる救助活動についての説明を受けたほか、実際に心肺蘇生法やエピペンの使用方法等について学び、災害対応に必要な応急処置の知識を習得することができました。

当署といたしましては、今後も安全を第一に関係機関等との連携に努め、林業労働災害の防止に向けた意識の向上に取り組んでまいります。

宮崎県東臼杵農林振興局と林業技術センターとの意見交換会(令和7年10月7日)

【宮崎北部森林管理署】

10月2日に、宮崎県東臼杵農林振興局及び宮崎県林業技術センターと意見交換会を実施しました。

当日は、東臼杵農林振興局職員9名、林業技術センター職員6名、当署職員8名、森林技術・支援センター職員2名により行われ、まず、管内の音羽山国有林センダン試験地の現地視察を金津圭介森林技術・支援センター所長の説明により行いました。

本試験地では人工植栽した箇所よりも天然更新したセンダンの成長が優れていることが分かっていますが、参加者からこれまでの施業に関する質問が多くあり、天然更新したセンダンの成長の良さに驚いた様子でした。

続いて宮崎北部森林管理署へ場所を移し意見交換会を実施し、まず、情報提供ということで森林管理署からは令和7年度の事業概要や取組事項の説明を行い、その後、東臼杵農林振興局からは宮崎県の豚熱対策や近年増加している松くい虫被害対策の状況等についての説明、林業技術センターからは試験研究などの紹介や林業大学についての情報提供があり、その後の懇談でも林業大学の入校に関する話題、松くい虫被害関係、ICT関連など活発な意見、質問があり有意義な意見交換会となりました。

喫緊の課題でもある松くい虫対策を始めとする地域の森林・林業を取り巻く情勢は依然として厳しいものがありますが、これからも宮崎県と連携しながら地域の森林・林業の発展に貢献できるよう取り組んで参ります。

インターンシップの受け入れについて(令和7年9月26日)

【屋久島森林生態系保全センター・屋久島森林管理署】

長崎大学、宮崎大学の3年生2名を農林水産省就業体験実習(インターンシップ)として受け入れ、屋久島森林生態系保全センター及び屋久島森林管理署の業務内容等について体験実習を行いました。

屋久島森林生態系保全センターでは業務概要を始め、生態系管理の保全対策(希少種保護、外来種対策、モニタリング調査)、気象観測データ収集、ヤクシカ被害対策、各種森林パトロール、レクリェーションの森の保全・利用、昨年の台風で倒伏した弥生杉の保全等について学習しました。

また、屋久島森林管理署では業務概要や森林調査等に関する森林官業務や、貯木土場において土埋木の説明を受け、事業実施個所で現地確認・説明等を中心に学習しました。

実習生からは、「杉の伐採や出荷といった資源利用の現場と、生態系の保護やシカ対策といった保全活動の現場を両方見学することで、生産と保全が対立するものではなく両立させながらも進められている現実を学ぶことができた。また、署で勤務する若手職員との意見交換会を通じて、業務の実態や仕事への取り組みについてお話を聞く事ができた」との感想をいただきました。

今後ともインターンシップを積極的に受け入れ、国有林の業務を理解していただくとともに、参加者が職業選択の一つとして林野庁を選んでいただけるように取り組んでいきたいと考えています。

鹿児島大学農学部の屋久島実習をサポート(令和7年9月12日)

【屋久島森林管理署】

鹿児島大学からの依頼を受け、9月9日~9月11日の3日間、鹿児島大学農学部2年生23名、大学院生3名の屋久島での実習をサポートしました。

初日は、自然休養林のヤクスギランドを訪問し、ヤクスギの豊かな自然を身近に感じていただくとともに、森と人との歴史、森の循環のしくみを学んでいただきました。

2日目は、鹿児島大学から要望のあった国有林の業務紹介を担当職員から行いました。まず、白濱技官から旧貯木場に保管してある土埋木の現物を見ながら説明を、次にシカ罠設置については野田森林整備官から屋久島でシカ捕獲を行うことの必要性の説明を、その次に木崎主任森林整備官から境界の管理について境界標を用いて説明を行いました。最後に野邊署長から林野庁入庁案内パンフレット等を使用して、国有林をフィールドに現場での業務を行うことが出来ること、民有林行政との違いなどを説明しました。その際は、熱心にメモを取る姿も見受けられました。

最終日は、島内の製材所、チップ工場、土埋木の木材加工所などを見学し、無事に屋久島での実習を終了しました。

当署では、今後ともこのようなサポートを積極的に実施し、国有林の業務を理解していただくとともに、参加者が職業選択の一つとして林野庁を選んでいただけるように取り組んでいきたいと考えています。

令和7年度 第14回耳川フェスティバル in 日向(令和7年9月3日)

【宮崎北部森林管理署】

令和7年8月24日に宮崎県日向市にある「道の駅とうごう」を会場として、「第14回耳川フェスティバル in 日向」が開催され、18人の子供たちが訪れました。当署からは4名の職員が参加し、森林の役割等について森林教室を実施しました。

この耳川フェスティバルは、耳川流域住民に森林の役割の座学や水辺での体験を通じて、耳川流域の重要性を再認識してもらうと共に、耳川流域内の交流を深め、耳川の現在の状況やあるべき姿を共感してもらうことを目的として平成24年から開催されています。

今年は直前の台風接近もあり開催が危ぶまれましたが、当日は天候にも恵まれ無事開催することができました。子供たちも元気いっぱいの様子で耳川流域について学んでいました。

当署が行った森林教室は、紙芝居「雨水のぼうけん」や林野庁×うんこドリル「うんこドリル 森とくらし」を使って、私たちが森林からどのような恩恵を受けているのか、短い時間で説明し、けん玉などの木製玩具や木製はがき、翼を持った種の模型キット、カードゲームZORING(ゾーリン)をプレゼントしました。

森林教室ではクイズに積極的に参加してもらったり、空き時間にはさっそく木製玩具で楽しそうに遊んでいる姿も見られたり、子供たちからは「楽しかった」「紙芝居が面白かった」などの声も聞かれ、耳川流域の自然の大切さを学ぶ夏休みの楽しい思い出になったのではないかと思います。

フォレスター等活動推進会議を開催(令和7年8月28日)

【技術普及課】

8月20日、九州森林管理局大会議室において、九州管内のフォレスター等が地域で活動する中で新たな課題への対応や知識・技術力向上のフォローアップを目的に、九州各県・市町村職員及び局署職員84名が参加のもと「フォレスター等活動推進会議」を開催しました。

今回の会議・講演は、「若手経営者達が語る。これからの林業」をテーマに、熊本県を拠点に活動されている若手経営者等による特別講演と各関係機関からの情報提供を行いました。

特別講演は、最初に熊本県人吉市 合同会社木人舎 代表 椎葉博紀氏から「ICT等を活用した木人舎の取組や課題について」と題し、次世代の林業を目指した木人舎の取組等をご紹介いただきました。

また、次に熊本県御船町 國武林業 代表 國武智仁氏と副代表の國武信子氏から「森林環境譲与税を活用した間伐と國武林業の取り組み」をご紹介いただきました。特にサプライズとして登場した安全を前面に出した安全星人のパフォーマンスもあり、会場一同、感動と興奮に包まれ大変有意義な講演となりました。

続いて、各機関の活動報告では、福岡県農林業総合試験場資源研究センター林業普及課長の尾前尚哉氏と長崎県林政課課長補佐の本山広美氏から情報提供が行われました。

本会議終了後は、九州・沖縄8県及び森林整備センター九州整備局と九州森林管理局のフォレスター等との繋がりを深め、活動の推進と情報共有を図ることを目的として設立された「九州フォレスター等連絡協議会」の定例会が開催され、各機関から森林環境譲与税の活用と課題や森林総合監理士の活動状況と課題等の報告について意見交換や情報提供が行われました。

【特別講演】

『ICT等を活用した「木人舎」の取組と課題について』

合同会社木人舎(こびとや) 代表 椎葉 博紀 氏

『森林環境譲与税を活用した間伐と「國武林業」の取り組みについて』

國武林業 代表 國武 智仁 氏

副代表 國武 信子 氏

【各機関の情報提供】

『研究機関と連携した文化財復元事業への技術的支援』

福岡県農林業総合試験場

資源活用研究センター林業普及課 課長 尾前 尚哉 氏

『長崎県における人材育成・事業体強化の取組』

長崎県林政課普及指導班 課長補佐 本山 広美 氏

令和7年度諫早農業高等学校インターンシップ実施(令和7年8月27日)

【長崎森林管理署】

令和7年8月19日から20日までの2日間、諫早農業高等学校環境創造科2年生の生徒4名をインターンシップとして受け入れ、当署の業務内容等について体験実習を行いました。諫早農業高校では、(1)働くことの意義や自己の職業適性、将来設計について考えを深める(2)主体的な職業選択能力や職業意識を育成することを目的にインターンシップを実施されています。

1日目は署でオリエンテーションを行い、国有林野の概要や安全管理等について説明しました。その後、島原市にある眉山治山事業所に移動し(a)管内概要(b)眉山観測システムについて(c)治山事業の視察(d)ドローンでの治山工事箇所の空撮を行いました。生徒からは、ドローンの操作を実際に行い治山施設の全貌を見ることで治山事業の重要性を実感したとの声が聞かれました。

2日目は、保育間伐箇所での高性能林業機械の見学・操作体験を実施、その後雲仙仁田峠へ移動し、ロープウェイに乗車しながらレクリエーションの森や保護林についての説明を行い、森林整備事業や森林保全事業といった幅広い業務を体験してもらいました。

日程終了後、署にてふりかえりを行い若手職員からの採用に関する経験談等の意見交換を行いました。

2日間のインターンシップを通して日本の森林・林業について学び、林野庁職員の業務を経験したことでこれからの就職活動の参考になれば幸いです。

綾町と合同で森林教室を開催(令和7年8月25日)

【森林技術・支援センター】

8月22日、綾てるは図書館において、綾町農林振興課と合同で森林教室を開催しました。

この森林教室は綾町農林振興課から合同で森林教室を実施できないかという提案があり開催したものです。

当日は保護者も合わせて5名の参加がありました。

まず森林技術・支援センターより近畿中国森林管理局作成の紙芝居「もくざいのヒミツ」と「雨水のぼうけん」の上映を行い、綾町農林振興課より綾町の森のヒミツについてスライドを使った説明がありました。

続いて熊本県産ヒノキを使った「はし作り」の木工体験を実施しました。参加者は普段、使うことの無いカンナなどを使って苦労しながら完成した箸を手に、満足感に満たされた笑顔で木材の魅力やものづくりの楽しさを感じていただくことができました。

森林技術・支援センターでは今後も森林教室等による自然環境教育の普及に取り組んでいくこととします。

令和7年度ゴイシツバメシジミ自然観察会を開催(令和7年8月12日)

【熊本南部森林管理署】

8月5日、「山の日」の記念イベントとして、国の天然記念物である「ゴイシツバメシジミ」の自然観察会を市房山キャンプ場及び周辺の市房国有林で開催しました。ゴイシツバメシジミは、熊本県の水上村と山都町の照葉樹林だけに生息する、体長2センチメートルに満たないほどの小さいチョウで、幼虫の餌は着生植物のシシンランのみです。参加者は、地元水上村の小学4年生から6年生10名で、長年ゴイシツバメシジミの研究や保護活動に携わってこられた三枝豊平九州大学名誉教授と杉本美華アヤミハビル館専門員に講師をお願いしました。室内で生態等を勉強したあと、屋外での観察会に出発しました。

参加した子どもたちは、シシンランの花や蕾がどこにあるか探したり、シシンランの付近を飛び回るするチョウを発見して歓声を上げたりするなど、興味深そうに観察していました。今回の観察会では、実際にゴイシツバメシジミやシシンランを間近で観察することができ、子どもたちにとって貴重な体験となる場を提供でき、有意義な一日となりました。

高性能林業機械(スキッダ)の視察(令和7年8月8日)

【長崎森林管理署】

令和7年8月1日に守山温泉嶽国有林の立木販売箇所にて、高性能林業機械クラムバンクスキッダ(試作試験機)の視察会が実施され、長崎森林管理署より11名参加しました。

当該箇所は分収造林立木販売(皆伐)箇所で、住友林業フォレストリーサービス株式会社が落札し、メジャーフォレストリー株式会社が受託して実施しています。

クラムバンクスキッダは、全木集材を実施することにより枝葉末木まで土場に運び、今まで林地に残されていた枝葉を土場で自走式木材破砕機によってチップに加工し、利用することで経済効果と環境効果の最大化を目指し導入されました。

当日は、本署にてスキッダ導入の経緯についてメジャーフォレストリーより説明を受け、その後皆伐実施箇所へ移動し、現地にてクラムバンクスキッダでの全木集材状況を視察しました。

当初の生産材積歩留まりを58%から全木集材により通常では林地に残される枝や葉、林地残材を搬出利用することで70%まで引き上げ、平均販売単価を維持し増産、収益額の増加を目指しつつ、搬出後の林地残材が減少することによりその後の地拵、植付などのコスト低減にも繋げていきたいとの説明がありました。

人工林のおよそ半数が主伐期を迎えた現在、伐出作業の効率化や低コスト化がより一層求められているため、今後とも高性能林業機械の可能性に期待します。

「しっとっと?国のお仕事」で九州森林管理局ブースを設置(令和7年8月7日)

【技術普及課】

7月30日、31日、熊本地方合同庁舎において、夏休み特別イベント、「しっとっと?国のお仕事 ~みんなおいでよ!! 夏休み見学デー~」が開催されました。

このイベントは、子どもたちやその保護者を中心に、展示や体験メニューを通して国の機関の仕事を楽しく知っていただくことを目的としています。九州森林管理局や森林総合研究所九州支所など14機関がブースを出展し、会場には2日間で合計379人の来場がありました。

九州森林管理局の出展ブースでは、森林・林業に関するパネルの展示、パンフレットの配布に加え、熊本県産ヒノキを使った「はし作り」の木工体験メニューを提供したところ、2日間で約250人の子どもたちが訪れ、大盛況でした。元気いっぱいの子どもたちに圧倒された2日間でしたが、木工体験を通じて、木材の魅力、ものづくりの楽しさを味わってもらうとともに、森林・林業について楽しく知っていただくことができました。

来年もブース設置予定ですので、是非ご家族や子どもたちみなさまでお越しください。

ノグチゲラ合同巡視を実施しました(令和7年8月7日)

【沖縄森林管理署】

令和7年7月11日に国指定特別天然記念物であるノグチゲラの合同巡視を東村で行いました。ノグチゲラの生息地は国有林内にも存在することから、ノグチゲラ保護のための取組を東村の保護地区と隣接した国有林野で一体的に実施できるよう、沖縄森林管理署と東村はノグチゲラの保護に係る連携と協力に関する協定を令和4年度に結んでいます。合同巡視には東村教育委員会、東村立 山と水の生活博物館、沖縄森林管理署の3者が参加し、前半は協定内容の確認と今シーズンのノグチゲラの生息状況について打合せを行い、後半は協定地内の生息地の現場を確認しました。あいにくの天気でノグチゲラの確認はできませんでしたが、木に掘った巣穴など、国有林内で繁殖活動をしている状況が確認できました。沖縄森林管理署としては今後も協定に基づき、ノグチゲラの保護活動を地域と連携・協力して取り組みたいと思います。

歴史探検会が当署を訪問(令和7年8月6日)

【鹿児島森林管理署】

7月31日に鹿児島市の石橋記念公園主催の夏休み石橋文化講座による歴史探検会が鹿児島森林管理署内にある慰霊碑等の林業遺産について学ぶために訪問されました。

歴史探検会は大人から小学生まで約30名で、講師の「かごしま探検の会」代表の東川隆太郎氏も一緒に訪れました。

当署の香月英伸署長が、旧鹿児島貯木場についてパネルを使って当時の貯木場の状況や、なぜここに大きい貯木場が必要であったのか、また、開聞丸の慰霊碑の設立の経緯など林業遺産についての説明を行いました。

特に当署に設置している屋久杉の円盤衝立には興味津々で多くの方が記念写真を撮影していました。

最後は海側から鹿児島貯木場荷揚上跡を見学して昔の写真との見比べを行うなど、大変有意義な見学会になりました。

中学校の生徒さんが消波ブロックに描画 ~日向市美々津~(令和7年7月31日)

【宮崎北部森林管理署】

令和元年の台風8号により被害を受け復旧工事に当たっていた日向市美々津の浜山地区治山工事が、このほど完成しました。この工事は、太平洋の荒波から農地等を守るため消波工や護岸工などを施工したもので、この中には消波ブロックの5基に日向市立美々津中学校の生徒さんが描画したものが設置されています。

今回の消波ブロック描画にあたっては、事業の目的や土木建設業の内容を知ってもらおうと、受注者である株式会社七組が企画し、工事現場の近くにある美々津中学校に描画のお願いをしたものであり、事前に工事の意義などについて説明し、こころよく3年生の卒業記念として引き受けてくれたものです。

消波ブロック5基には、美々津中学校の校章を中心として両側には好きな言葉や波、灯台などが描かれており、美々津中学校のホームページには「なかなか経験することのない今回の事業に参加させてもらい貴重な卒業前のすばらしい思い出になったと思います。いつの日か、海岸に設置された波消ブロックに描かれた絵を思い出すことがあるでしょう。そして、このような建設業の方々の努力があって社会の様々な安全が保たれていることにも気づくことができたのではないでしょうか」との感想が掲載されていました。

今回の企画により、治山工事の重要性が美々津中学校の生徒さんにご理解いただくとともに、地域への貢献もPRできたのではないかと考えています。

なお、この工事においては、同箇所の農業用水路も被害を受けていたことから、日向市と調整し当署が消波工等、日向市が水路の復旧工事を民国連携で実施しました。

お近くを通る際は、一度、見物してみてはいかがでしょうか。

教職員を対象に屋久島森の塾を開催(令和7年7月31日)

【屋久島森林管理署・屋久島森林生態系保全センター】

「屋久島森の塾」を7月29日に開催し、屋久島町内の小中学校教職員11名が参加されました。 本講座は、小中学校教育の第一線で活躍されている教職員の皆さんを対象に屋久島の森林・林業・木材産業をより一層理解して頂き、授業での積極的な活用など、森林環境教育等の推進を目的に、平成30年度より屋久島町教育委員会、当署、屋久島森林生態系保全センターの共催で実施しています。当日は、屋久島における林野庁の取組の他、皆伐再造林に伴う地杉苗木の生産の必要性、製材工場では地杉の特徴を活かしてどのような用途に使用されているのか又島外への出荷方法などの説明、旧安房貯木場では屋久杉土埋木の利用と価値などの説明、地杉を使用して建設され、木材利用優良施設コンクールで内閣総理大臣賞を受賞した屋久島町役場庁舎の木材の利用などのカリキュラムで進められました。

参加された教職員の皆さんからは、学校の授業にも取り入れたいなどの声が聞かれました。

鹿児島県では、今年度から林業大学校が開校されており、屋久島町出身者も入学されていることから、町内の小中学生に早い段階から森林、林業、木材産業に興味を持っていただくために、今後とも「屋久島森の塾」に取り組んでいくことにしています。

宮崎県西臼杵支庁との意見交換会実施(令和7年7月25日)

【宮崎北部森林管理署】

7月23日に、宮崎県西臼杵支庁林務課と意見交換会を実施しました。

この意見交換会は、令和5年度まではコロナ過で実施されていませんでしたが、令和6年度から再開され本年度も開催しました。

当日は、宮崎県西臼杵支庁林務課職員8名と宮崎北部森林管理署職員8名により行われ、まず松永眞弥署長より、「忌憚のないご意見等をお願いし、お互い連携を密にして地域の森林・林業の発展に取り組みましょう」との挨拶があり、その後、本会参加者の自己紹介の後、宮崎北部森林管理署の各担当者から令和7年度事業概要や取り組み事項の情報提供を行い、その後、西臼杵支庁林務課から令和7年度の各種事業概要などの情報提供がありました。最後の質問要望では低コスト造林に関して国有林での低密度植栽、筋刈り実施状況や目隠造林に関する質問、また、植栽した苗木の活着状況や地域の苗木生産に関する情報、更に林業専用道日出線整備に関する要望などもあり有意義な意見交換会となりました。

当署では、今後も県や市町村の関係者と意見交換会などを通して、森林・林業の取り巻く情勢などについて相互に情報共有を図り、連携・協力・支援による各施策の推進に向けた取り組みを実施してまいります。

(※宮崎県西臼杵支庁管内は、五ヶ瀬町・高千穂町・日之影町)

国有林の仕事を中学生が職場体験「ナイストライ」(令和7年7月25日)

【総務課】

九州森林管理局では7月8日~10日までの3日間、職場体験学習「ナイストライ事業」を受け入れ、中学生8名に国有林での仕事の一部を体験していただきました。

初日は、九州森林管理局及び森林・林業の概要を説明した後、資源活用課担当の収穫業務として、収穫調査(現行の調査方法と先端技術を用いた方法)を行いました。

二日目は、技術普及課担当の普及業務として、監物台樹木園内を散策しながら樹木鑑定(樹種の見分け方)を行い、午後からはシカカードで遊びながら森林の生態系を学んでもらうなど、森林教室での各種イベントを実体験してもらいました。

最終日は、企画調整課担当の情報機器の活用として、国有林管理に活用するドローンを実際に飛行させ、また、パソコンで森林GISへのデータ取込作業や地図データの利活用等を体験してもらいました。

大変短い期間でしたが、中学生にとって今回の体験が将来の進路の参考となれば幸いです。

ICT技術の現場定着に向けた意見交換会 ~宮北署ICT推進室の取組~(令和7年7月25日)

【宮崎北部森林管理署】

令和7年7月17日、18日、大分森林管理署から3名来署され、ICT技術の現場定着に向けた意見交換を実施しました。当日は、地上レーザ計測機の基本的な操作説明から、データ結合・処理のコツ、ICT推進のために必要なこと、目的と手段に関する考え方等、現場担当者の視点で意見交換を行い、多くの意見が出され大変有意義な時間となりました。

宮北署ICT推進室は、(1)人手をかけずに林業ができること、(2)ICTの技術者を育成すること、(3)取組を通した人材育成をすること。これら3つのことを目的に令和4年度に立ち上げられました。

宮崎北部地域の林業および業務の効率化を目指して、ICTに関する技術の習得、地域関係者と連携した普及活動等に取り組む中で、自ら課題を見つけて実践することができる人材が次々と生まれています。人材育成の結果を判断するのは難しいですが、一番大事なことは自分で「経験」することです。

宮崎北部森林管理署には、ICTを教える「経験」を積んだ技術者と、取り組みを進められるノウハウがあります。現在ICT技術の活用についてはいろんなところで取組が進められていますが、特定の人・分野に集中した「点」での取り組みになってしまいがちです。各自の取組を「点」だけではなく、業務と業務、人と人とをつなげる「線」に、そして、各地域で「点」として取り組まれていることを、情報共有して「面」の取組みにしていくことが大事だと考えています。

中学生が職場体験学習(令和7年7月24日)

【大隅森林管理署】

7月8日から10日までの3日間、鹿屋市立大姶良(おおあいら)中学校3年生の授業の一環として行われる職場体験学習で3名の生徒を受け入れました。大姶良中学校では、(1)職場の見学や実習を通して、働くことの意義や職業に対する意識を高め、望ましい職業観や勤労観を育てる(2)自分の進路や将来の在り方について、目的意識や課題意識をもたせることを目的に職場体験学習を実施されています。

1日目は、職員へ生徒3名を紹介後、国有林の各種事業等の概要、森林の果たす役割及び当署の概要・取組について説明を行いました。その後、松くい虫・マツケムシの被害対策を行っている海岸林を見学し、マツカレハ(マツケムシの成虫)の生態・特徴について説明しました。

2日目は、治山工事の現場を見学し、実際の作業を見ながら山腹工・谷止工など工事の内容や目的などについて説明しました。その後、造林地で、植付・下刈の説明をし、森林整備保育間伐(活用型)現場で伐倒と高性能林業機械による集造材作業を見学しました。最後に収穫調査における立木の測り方(直径・樹高)について、実際に体験してもらいました。

あいにくの雨天となった3日目は、署内での体験となりましたが、オルソ画像や国有林GISを活用した山の見方について説明を行い、さらに署敷地でコンパス測量・GNSS測量に挑戦してもらいました。また、カードゲームを活用し、造林地で行われている一連の作業のおさらいをしました。最後に、生徒と若手職員による意見交換を行い、進路や就職後の生活についてイメージを深めてもらいました。

職場体験学習は3日間と短い期間ではありましたが、3名の生徒は真剣に取り組み、多くのことを吸収することができたと思います。森林や林業について学んだだけではなく、森林管理署のような職場があり、それを見てきたという体験そのものが将来への一助になれば幸いです。

五木地域森林整備推進協定第1回WG会議を開催(令和7年7月24日)

【熊本南部森林管理署】

7月17日、18日に五木地域森林整備推進協定に基づく令和7年度第1回WG会議を開催しました。

17日は大畑(おこば)国有林65林班に関係者29名が集まり、面的な複層状態への誘導に関する現地検討会を行いました。

初めに事務局を代表して熊本南部森林管理署元山英樹署長からICT機器の活用や造林コストの削減など『新しい林業』への取組み状況などの挨拶で始まりました。

現地検討会については、当署の総括森林整備官より、面的複層林の考え方や伐区設定時の注意点等について説明を行いました。説明に際しドローンを活用し上空からの映像をモニターに映しながら伐区の配置状況等を確認しました。参加者からは「伐区の配置や周辺林分の状況等が解りやすかった」と好評でした。

18日の会議では、(1)令和6年度の実績報告及び協調出荷の状況・令和7年度の実施計画。(2)令和6年度ロードマップの実施状況。(3)基幹林道等の復旧状況及び今後の復旧計画。(4)令和7年度の取組みについて協議し、協定者間での情報共有を行うことが出来ました。

また、局資源活用課からは、森林整備部の取組みとして、ニホンジカによる獣害対策を意識した「目隠造林]の試行について情報提供が行われました。

全ての議事を終え、九州森林管理局山添晶子総務企画部長から、「林業成長化産業のため、今後も取組みを継続して欲しい」との挨拶で閉会しました。

屋久杉自然館特別展オープニングセレモニーに出席(令和7年7月23日)

【屋久島森林管理署・屋久島森林生態系保全センター】

令和7年7月23日、屋久杉自然館において、特別展「いのちをつなぐ~屋久杉巨樹・著名木展~」のオープニングセレモニーが開催され、当署及び屋久島森林生態系保全センターから出席しました。

開催に当たり、参加者を代表して野邊屋久島森林管理署長より調査に参加していただいた町内の関係機関・団体へのお礼の挨拶の後に、屋久島森林生態系保全センターの古市行政専門員から調査の概要説明が行われました。

特別展では、世界自然遺産登録30周年記念事業の一環として屋久島町内の関係機関・団体の協力を得て令和4年7月~令和5年10月にかけて国有林内に賦存する屋久杉巨樹・著名木のうち、屋久杉自然館が発行する書籍「屋久杉巨樹・著名木」に掲載されている37本と登山道沿いにある名前のついた屋久杉10本について、樹高、胸高周囲長、着生木などの最新の調査結果と著名木の名称由来や倒れてしまった弥生杉、翁杉など倒木前の貴重な写真などを展示しています。

屋久島にお越しの際は、是非、屋久杉自然館にお立ち寄りいただき、特別展をご覧ください。

ヤクスギ土埋木の検知方法勉強会を開催(令和7年7月23日)

【屋久島森林管理署】

令和7年7月22日、屋久島森林管理署及び安房貯木土場においてヤクスギ土埋木の検知勉強会を開催しました。この勉強会は、屋久島特有である土埋木の検知に関する知識の共有と検知技術の向上を目的として、当署職員及び関係者等16名が参加しました。

屋久島森林管理署会議室にて、野邊署長から土埋木の生産や販売についての話のあと、担当職員から検知に関する各種規程を説明しました。参加者は土埋木特有の検知や計算方法について積極的にメモを取りつつ質問を交え、理解を深める姿が見られました。

後半は安房貯木土場へ移動し4グループに分かれて実際に土埋木8本の検知を行いました。通常の丸太の検知とは異なり複雑な形状の素材を検知する必要があるため、どこを測るのかなど苦心する姿も見られましたが、各グループ検知を完了することができました。

今後も土埋木検知の知識や技術を継承するため、勉強会を開催していく予定です。

「一ツ瀬川流域森林整備連絡会議及び学習会」を開催(令和7年7月22日)

【西都児湯森林管理署】

7月17日、児湯広域森林組合会議室において、宮崎県児湯農林振興局、管内7市町村の林務担当者、森林組合、森林施業プランナーを有する事業体、西都児湯森林管理署職員の総勢約30名が参加し、一ツ瀬川流域森林整備連絡会議及び学習会を開催しました。

連絡会議では、当署から令和6年度の活動実績報告及び令和7年度の活動計画(案)の概要等について説明を行いました。令和7年度の活動計画(案)については、各会員から要望のあった内容を反映しており、市町村森林整備計画や森林経営管理制度、国有林の一貫作業システム、獣害対策に係る取組等の詳細について、県、市町村及び当署の担当者が説明を行い情報の共有を図りました。今後、国有林の森林施業箇所において、森林整備の基礎知識を習得する観点から現地検討会を開催する予定です。

連絡会議に引き続き実施した学習会では、当署から、九州局における再造林コストの削減に係る取組として、(1)長方形植え、(2)下刈(筋刈)、(3)下刈方法を工夫したシカ被害対策(目隠造林)の説明を行い情報を共有したほか、鳥獣被害対策に取り組む企業から、くくり罠と通信機器を連動させた捕獲通知システムの実演と説明が行われました。なお、今回、学習会で実施した再造林コストの削減の取組や鳥獣被害対策については、一ツ瀬川流域における重要な課題でもあることから、各会員の関心は非常に高く、大変有意義な学習会となりました。

今後とも、関係者間で連携して学習会や現地検討会を開催するなど、引き続き一ツ瀬川流域の特色を生かした森林施業や諸課題の解決に向けて取り組んでまいります。

屋久杉土埋木を銘木市に出品(令和7年7月7日)

【屋久島森林管理署】

令和7年7月4日、鹿児島県木材銘木市場協同組合において銘木市が開催され、当署から屋久杉土埋木約10立方メートルのほか、治山工事支障木で発生した高齢級のスギ、ヒノキ約0.5立方メートルを出品しました。

開催に先立ち、鹿児島県木材銘木市場協同組合理事長の挨拶の後、野邊屋久島森林管理署長より参加した方々への御礼とともに、出品した材の紹介を行った後、10時より入札が始まりました。

出品した屋久杉土埋木は、きめ細かな年輪や虎杢と呼ばれる特徴的な杢が見えている材もあったほか大小さまざまな土埋木が含まれていました。希少な材を積極的に落札する動きが見られ、最高入札額は1立方メートル当たり単価(税抜き)で約6,850千円、平均単価は約1,721千円となり、屋久杉土埋木の価値をあらためて実感する結果となりました。

また、高齢級スギ材は1立方メートル当たり1,880千円、高齢級ヒノキ材は580千円となり、通常出材されない高齢級スギ材及びヒノキ材の希少性を反映した結果となりました。

引き続き、屋久杉土埋木の伝統産業用資材として計画的な供給を図りつつ適切な管理及び販売を実施していくこととしています。

令和7年度新規採用者の研修を実施(令和7年7月3日)

【総務課】

5月と6月の2回にわたり、令和7年度新規採用者を対象とした研修を実施しました。

研修では、社会人及び林野庁職員としての心構えについての講話をはじめ、各事業の概要等を中心とした講義を行い、国有林野の事業等について学習しました。

現地研修では、熊本森林管理署管内の菊池渓谷にてレクリエーションの森について学び、また、肥後木材(株)の協力を得て原木市場やプレカット工場等を見学しました。

九州森林管理局では4月から新たに34名が加わりました。これからたくさんの知識と経験を積みながら、今後の国有林を担う力となることを期待しています。

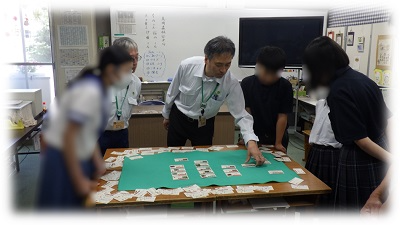

森林を学ぶ体験学習「出前講座」の開催(令和7年6月19日)

【技術普及課】

6月5日、城南福祉センターにおいて、教育相談室フレンドリー「火の君教室」からの要請に応じ、4名の中学生を対象に出前講座を実施しました。

「出前講座」は、森林の役割や利用などについて理解と知識を深めていただくため、依頼のあった学校や施設等に技術普及課の職員が出向いて森林に関する体験学習を行うイベントです。

今回の出前講座では、はじめに森林の働きや自然について簡単に知ってもらうため「森のクイズ」を行い、次に熊本のヒノキを使った「箸づくり体験」、そして最後に当局職員が考案した「シカカード」を使って森林と人との関係をゲーム形式で学びました。

森のクイズでは、人を襲う最も危険な蜂である「スズメバチ」の実物を見せると興味深く見ていました。箸づくりでは、初めて使うカンナに手こずっていましたが、徐々に慣れるとカンナ屑も薄くなり見事な箸が出来上がりました。

当課としても、子ども達と交流できる貴重な機会として充実した一日となりました。

今後も、次代を担う子ども達へ向けて、森林が持つ大切な役割や木材の魅力等を伝えていくため、関係機関と連携しながら森林環境教育や出前講座を推進していきたいと考えています。

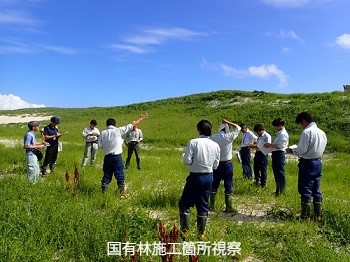

熊毛地域の森林土木事業等に係る国と県の連絡会議(令和7年6月16日)

【屋久島森林管理署】

6月12日~13日にかけて熊毛地域の森林土木事業等に係る国と県の連絡会議が開催され熊毛支庁関係者、当署からは次長はじめ各グループの担当者が出席しました。この連絡会議は、令和6年度より開催しており、治山・林道事業の計画、諸手続きに関する連絡調整や、治山・林道工事の設計に係る情報交換することにより、熊毛地域における森林土木事業等の円滑な推進に資することを目的としています。

初日は、南種子町前之浜海岸において熊毛支庁による保安林総合改良事業、国有林が実施している西濱山治山事業の実施状況を視察しました。二日目は、熊毛支庁会議室において、前日の視察箇所を含めた各機関の今年度工事の発注予定や、各事業の実施状況等それぞれの立場で説明を行い、その後の意見交換においては、資材価の高騰や人員不足に係る入札不調対策や工事に係る貸付申請、保安林協議等の各種手続きなど参加者から活発な意見交換が行われ有意義な会議となりました。

当署では今後とも会議を継続していく予定であり国と県が一体となった森林土木事業、森林整備事業に取り組んでいきます。

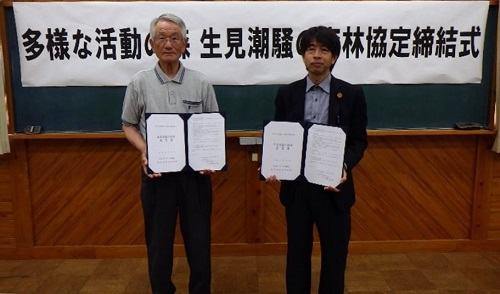

協定締結による国民参加の森林づくり(令和7年6月16日)

~多様な活動の森「生見潮騒の森林」協定締結~

【鹿児島森林管理署】

令和7年6月12日、生見まちづくり協議会(会長古殿和博)と鹿児島森林管理署は、国民参加の森林づくり制度に基づく「多様な活動の森」の協定を締結しました。

当該箇所は、霧島錦江湾国立公園の南部に位置する、日本百景の一つである錦江湾にある生見海岸で、生見海水浴場に隣接する潟口国有林85林班(1.03ha)を選定。

白砂青松の松林内の清掃・美化活動などを通じ保全を行い、来訪者に安全、安心な環境を提供するための整備を行い地域社会に貢献することを活動目標とし、名称を「生見潮騒の森林」としました。

実施主体の生見まちづくり協議会古殿会長は、「松林内の清掃・美化活動を通じて、来訪者や通行する車窓から、美しい松林を見ていただき、癒しの場の提供、地域社会への貢献と次の世代へつなぐ活動を行っていきたい」と述べられています。

今回の協定締結で、白砂青松の松林内の保全や地域社会への貢献が期待されます。

旧鹿児島貯木場 屋久杉等海上輸送施設遺構が林業遺産に登録(令和7年6月6日)

【鹿児島森林管理署】

一般社団法人 日本森林学会が選定する林業遺産に旧鹿児島貯木場及び安房船留等が登録されることとなり、令和7年5月28日鹿児島県立石橋記念公園・記念館において、林業遺産九州地区推薦員である鹿児島大学農学部奥山助教より鹿児島森林管理署の香月英伸署長へ林業遺産登録認定書の授与がありました。

また、同所の記念公園・記念館において、鹿児島大学生が作成しました「旧鹿児島貯木場:屋久杉等海上輸送施設遺構」のパネル展示を令和7年6月30日まで行うこととしています。

大分県との意見交換会及びシカネット比較実証試験地現地検討会(令和7年6月6日)

【大分森林管理署・大分西部森林管理署】

令和7年3月6日に大分西部森林管理署と大分県西部振興局が連携して大分西部森林管理署管内の市町村、森林組合及び林業事業体を対象にシカネット比較実証試験地現地検討会を開催した際、当日、参加が出来なかった大分県から、再度の現地検討会開催の要請を受け、大分県との意見交換会に合せてシカネット比較実証試験地現地検討会を開催することとしました。

5月27日(火曜日)の大分県との意見交換会では、大分県から将来的な資源の確保のため、ヒノキの植栽を進めたいが獣害被害を懸念しており、その対応について国有林からの情報提供を求められました。国有林からは、翌日に予定しているシカネット比較実証試験地現地検討会の資料を説明するなど、国有林と民有林が連携した獣害対策等について活発な意見交換を行いました。

5月28日(水曜日)に大分西部森林管理署管内の森平家山国有林211に林小班外で大分西部署・大分署が連携して、大分県庁、大分県林業研究部、大分県西部振興局等21名でシカネット比較実証試験地の現地検討会を開催しました。

初めに杉崎浩史大分西部森林管理署長からシカネット比較実証試験地の概要説明を行い、大分西部署の古澤竜喜森林技術指導官及び大分署の渡邊昭伍森林技術指導官が令和6年の誘導伐箇所等に設置した、100mm目と50mm目のスカート付きのシカネットや100mm目と50mm目のスカート無のネットに50mm目のスカートを取り付けたシカ柵及び、大分県内で先進的にシカ被害対策に取り組んでいる佐伯広域森林組合使用のオレンジ色の強化繊維で作った100mm目のスカート付きのシカネットの説明を行いました。

参加者からは、シカネットの見回り頻度やアンカーピンの大きさや密度、ネットごとの1m当たりの単価やネット設置に必要な人工数など多岐にわたる質問等が出され、参加者全員による熱心な現地検討会となりました。

また、100mm目のシカネット設置箇所では、造林地の中にノウサギによる植栽木の被害が見られるなど新たな問題点も発見され、今後の更なる対策の必要性を感じました。

第37回平成新山防災視察登山に参加(令和7年6月2日)

【長崎森林管理署】

5月12日、第37回平成新山防災視察登山が実施されました。この防災登山は島原市と九州大学地震火山観測センターが主催となり、防災業務の一環として、毎年春と秋の年に2回行われています。九州森林管理局からは松木森林整備部長と中島治山課長が、長崎森林管理署からは濵本署長を含め5名が参加し、行政や消防、報道関係者など総勢80名以上が平成新山の山頂1483mを目指しました。

山頂までの行程は、鮮やかなピンク色のミヤマキリシマが咲き誇る標高1079mの仁田峠からスタートし、仁田駅から3分ほどロープウェイに揺られ、標高1285mの妙見駅へ。駅から少し登った先にある展望所で雲仙温泉街や有明海を一望した後、いよいよ登山道を進み、「風穴」と呼ばれる洞窟のような場所では、かつて養蚕が行われていたという歴史を学ぶこともできました。さらに登山道を進んでいき、普段立ち入ることのできない警戒区域内へと足を踏み入れると、これまで木々に囲まれた道が一転、植物が低木や草本に変わって視界が開け、辺りにはゴロゴロと大きな溶岩が現れてきました。岩の間から噴気が立ち上っているところもあり、この山が火山なのだと実感させられました。なんとか続いていた道もなくなり、最後は溶岩の上をよじ登りながら進んでいきました。緑がほとんどなく、溶岩が積みあがった光景は、地球とは違う惑星にいるようでした。やっとの思いで山頂に辿り着くと、噴気に覆われた溶岩尖塔が現れました。尖塔の基部付近では噴気の温度を測ったり、九州大学の松島教授や長崎地方気象台の職員から「噴火の兆候は見られない」といった説明がありました。また、国交省雲仙砂防管理センターの職員からは、山の斜面から島原市方面へ突き出た溶岩ドームについて「年に5cmずつ島原市方面へ移動しているが、ずり下がりは落ち着いている」という説明もありました。

43人が犠牲となった大火砕流から34年経った今、実際に自分の足で険しい山に登って説明を聞くことで自然の驚異を認識し、改めて防災意識の大切さを考える1日となりました。

雲仙田代原ミヤマキリシマ保全活動ボランティア(令和7年6月2日)

【長崎森林管理署】

令和7年5月10日(土曜日)に十八親和銀行主催の雲仙田代原ミヤマキリシマ保全活動ボランティアが開催され、雲仙市内の銀行7支店より行員やそのご家族、雲仙市やNPO法人奥雲仙の自然を守る会などが参加し、当署からは署長他2名の職員とともに田代原風致探勝林にてミヤマキリシマの刈り出し作業に参加しました。

雲仙のミヤマキリシマは、九州の山岳地帯にのみ分布している細葉小花のツツジ科の植物で、4月~6月頃にピンクや白、紫や赤色の花を咲かせます。雲仙のミヤマキリシマは標高の関係からヤマツツジと自生地が重なることで交配し、色とりどりの花を咲かせるようになっています。また、草原環境を好み、日陰では自生することができないという特徴があります。そのため、ミヤマキリシマの分布域は昭和初期では880haでしたが、草原の減少とともに昭和の終わりには33ha、そして現在は10~15ha程度に減少してしまいました。その中でも田代原はミヤマキリシマの群落が多く残っている地域であるため、NPO法人奥雲仙の自然を守る会とレクリエーションの森の協定を行い、レク森の整備を行いながらミヤマキリシマの咲く草原を維持しています。

雲仙国立公園は、国内で最初に選定された国立公園の1つであり、今年で91周年を迎えるため、100周年を見据えてミヤマキリシマ群落を保全し回復を目指して保全活動に取り組んでいます。

保全活動終了後、雲仙ミヤマキリシマ保全活用連絡協議会総会が雲仙田代原トレイルセンターにて開催され、オブザーバーとして本署から佐伯総括森林整備官が出席しました。

本協議会では、国立公園「雲仙」指定100周年に向けて、雲仙地域に群生するミヤマキリシマを取り巻く環境及び景観を保全し、観光資源としての活用を促進することを目的とし、環境省や長崎県、長崎大学、NPO法人奥雲仙の自然を守る会、雲仙市等10団体により昨年度発足しました。今後も当署では、協議会と共にミヤマキリシマの保全活動に取り組んでまいります。

第75回沖縄県植樹祭に参加(令和7年5月30日)

【沖縄森林管理署】

令和7年5月10日(土曜日)、沖縄県、(公社)沖縄県緑化推進委員会および八重瀬町の主催により、八重瀬町中央公民館において、第75回沖縄県植樹祭が開催されました。大会テーマ「共に育てる郷土の緑」の下、一人一人が緑の大切さを改めて学び、自然環境の調和及び森林の保護と再生に努めていくことを目指し、国・県・市町村の関係者や関係団体のほか、多くの地元の方が参加される中、開催されました。

本植樹祭では、リュウキュウコクタン、リュウキュウマツ、ウラジロガシ、アマミアラカシ、ミニサンダンカなどの樹種の苗木350本以上が植えられる予定でしたが、当日はあいにく悪天候であったため、植樹作業は後日主催者により実施されることとなりました。それでも、一般参加者への苗木の配布や、沖縄県緑の少年団連盟の代表者による力強い大会決議などを通じて、本植樹祭の意義は参加者に十分伝わったものと思います。

来年度の第76回植樹祭は北谷町で開催予定です。沖縄森林管理署では、地域における豊かな緑の育成活動に、引き続き協力してまいります。

「虹の松原」松くい虫防除(空中散布)を実施(令和7年5月27日)

~佐賀県、唐津市、唐津警察署、地元の団体等の協力で松くい虫防除を実施~

【佐賀森林管理署】

5月20日早朝、佐賀森林管理署では、唐津市の虹の松原国有林において、松くい虫被害を防止するためのヘリコプターによる薬剤散布を行いました。実施にあたり、前日には佐賀県、唐津市、地元漁協等の関係機関と打合せを行い、確認飛行や各々の持場、役割分担等の確認を行いました。当日は、開始早々に若干の風はあったものの実施に影響はなく、薬剤散布を実施することができ、唐津警察署の協力のもと県道等の交通規制を実施し、約3時間ほどで終了することができました。なお、人家、宿泊施設等周辺は12日~15日の間で地上散布を実施しました。

松くい虫被害(マツ材線虫病)の防除は、マツノザイセンチュウを運ぶマツノマダラカミキリを駆除することを目的として行い、羽化する前のこの時期に実施しており、松くい虫被害は、直近5年間の平均では約300本程度に抑えられています。

当署では、国指定の特別名勝である虹の松原を保全することは重要な課題であると考えています。今後も、松原の公益的機能の発揮と景観を維持するため、佐賀県、唐津市、ボランティア団体、地元各団体や地域住民と連携して「虹の松原の保全・管理」に取り組んでいくこととしています。

「コウヤマキ保護協議会」による登山道整備を実施(令和7年5月23日)

【西都児湯森林管理署】

当署管内の吹山国有林60林班(西都市)には、平成12年に林野庁が将来にわたって保全すべき巨樹・巨木を「森の巨人たち100選」として選定した、推定樹齢350年のコウヤマキが生育しています。平成16年には、コウヤマキを保全・保護することを目的に「コウヤマキ保護協議会」が設立され、毎年、登山道の整備等を行ってきました。また、このコウヤマキは、平成29年には宮崎県の「みやざき新巨樹100選」にも選定されています。

この度、5月20日の「コウヤマキ保護協議会」による登山道の整備を案内したところ、地元自治体や森林組合、事業体、当署職員など総勢約40名の参加がありました。登山道の整備に先立っては、協議会会長のあいさつに続き、当署署長から安全作業への協力をお願いした後、3班に分かれて登山道に堆積した落ち葉や土砂の撤去、腐朽した木製階段の取替などに汗を流しました。

今後は、コウヤマキの保全活動に併せて、広く一般の方に親しんでいただけるよう、引き続き当協議会と連携してPR等に取り組んでまいります。

コウヤマキの愛称:「三納(みのう)・吹山のマキちゃん」(平成26年に募集し決定)

緑の募金にご協力いただきありがとうございました(令和7年5月21日)

【技術普及課】

今年も緑の募金全国一斉強調月間である「みどりの月間」(4月15日~5月14日)にあわせて緑の募金運動を実施しました。

緑の募金贈呈式として、4月14日に九州森林管理局局長室で九州国有林採石協会中田博基会長、4月15日に熊本市中央区のKKRホテル熊本で一般社団法人九州林業土木協会山本求道会長(当時)より、それぞれ緑の募金が手渡されました。

集まりました募金は、国土緑化推進機構と熊本市地域みどり推進協議会を通じて、身近な地域の森林(もり)づくりや地球温暖化の防止など、各種活動の活性化に活かされています。このたびは、緑の募金運動へのご協力、誠にありがとうございました。

緑の募金運動協力団体一覧(敬称略・順不同)

一般社団法人 九州林業土木協会

一般社団法人 林道安全協会九州支所

一般財団法人 日本森林林業振興会熊本支部

一般財団法人 森林・林業調査研究所九州支部

九州国有林採石協会

九州国有林林業生産協会

株式会社 森和

治山・林道工事コンクール表彰式を開催(令和7年4月30日)

【治山課】

4月15日に九州森林管理局大会議室において、令和6年度治山・林道工事コンクールの表彰式を開催しました。

本工事コンクールは、治山・林道工事の設計・施工技術の向上、並びに関係者の意欲高揚を目的に実施しており、令和5年度に施工した工事の中から工事内容が良好で他の模範となる治山工事5件、林道工事5件に対し、九州森林管理局長賞を授与しました。

また、林野庁長官賞を受賞した2件の工事(治山工事1件、林道工事1件)に対し、記念品の贈呈を行い、工事の現場代理人等に対し九州森林管理局長賞を授与しました。

橘九州森林管理局長からは「各社が長年の経験により培ってこられた高度な施工技術、適正な施工管理による優れた工事の実績が認められたものであり、特に現場条件の厳しい国有林内での治山・林道工事に直接携われた担当技術者の方々の徹底した安全管理、施工管理により無事工事を完了されたことに改めて敬意を表します」との祝辞があり表彰式を終了しました。

受賞者は次のとおり。

林野庁長官賞

芦北地区治山工事(椛谷外2) 岩田建設株式会社

冷水101林道新設工事 林建設株式会社

九州森林管理局長賞

【治山工事の部】

安中温泉岳治山工事(0渓) 大政建設株式会社

秋切谷治山工事 永野建設株式会社

第一相川治山工事 林建設株式会社

桜島地区治山工事(西道川本流上流) 株式会社森山(清)組

桜島地区治山工事(古良河川) 株式会社森山肇組

【林道工事の部】

仁原林道災害復旧工事 有限会社ふじもと

白岩林道改良工事 第一建設株式会社

板谷矢櫃林道改良工事 株式会社桑原建設

東折田代林道改良工事 丸宮建設株式会社

地寄林道災害復旧工事(災1)及び改良工事 有限会社栄倉組

【技術者の部】

芦北地区治山工事(椛谷外2)

現場代理人 那須 信也

監理技術者 上村 功一

冷水101林道新設工事

現場代理人 犬童 健二

監理技術者 西園 光教

監督職員 針持 秀一

「令和7年度 九州森林管理局重点取組事項」記者発表(令和7年4月24日)

【企画調整課】

4月24日、令和7年度の九州森林管理局重点取組事項について記者発表を行いました。

今回発表した内容は以下のとおりです。

(資料は 九州森林管理局の重点取組事項:九州森林管理局 に掲載)

重視すべき機能に応じた管理経営

森林・林業施策全体の推進への貢献取組【令和7年度重点取組事項】

育成複層林への誘導、鳥獣被害対策

造林事業の低コスト化にかかる取組

国有林材の販売

山地災害への対応、森林環境教育、市町村等への技術支援

質疑応答では記者からそれぞれの事項(特に造林事業の低コスト化にかかる取組、国有林材の販売)について質問があり、局長及び担当部長から現状や今後の見通し等を交えながら回答し、取組への理解を深めていただきました。

お問合せ先

総務企画部総務課

担当者:総務課課長補佐(総務担当)

ダイヤルイン:096-328-3500