菊池ももう春 渓谷で山開き開催(令和7年3月28日)

【熊本森林管理署】

令和7年3月25日に菊池渓谷の山開きが、関係者(約28名)出席のもと、開催されました。

当日は天候にも恵まれ、神事及び関係者の玉串奉奠が行われ、今シーズンの菊池渓谷内の安全を祈願いたしました。

式典では、地元の田島保育園園児による合唱があり、天使の歌声が渓谷内に響き渡るなど、和やかな式典となりました。

最後のセレモニーとして、関係者及び園児によるテープカットが行なわれ、今シーズンの菊池渓谷の山開きとなりました。

なお、コロナ過の影響により菊池渓谷を訪れる方も減少していましたが、令和6年に菊池渓谷に訪れた方は約13万人とコロナ過前の訪問者数に戻りつつあり、現在は訪問者の約1割が外国人となっています。

当署としては、国内外を問わず多くの方が菊池渓谷を訪れ、四季折々の自然景観を楽しむとともに、心と身体をリフレッシュして頂ければと思います。

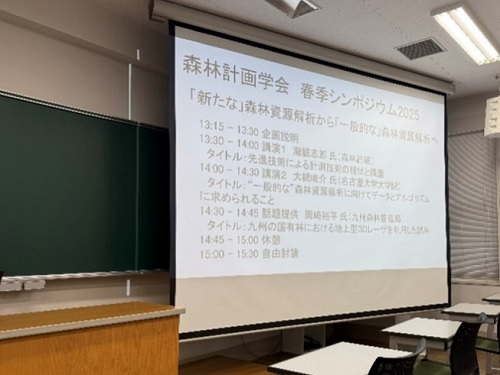

森林計画学会春季シンポジウムでの収穫調査の省力化に関する話題提供(令和7年3月25日)

【資源活用課】

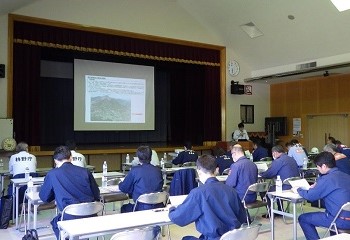

3月23日、北海道札幌市にて行われた森林計画学会春季シンポジウムにて、「九州の国有林における地上型3Dレーザを利用した試み」と題し、九州局の収穫調査の省力化への取組について話題提供を行いました。

発表の中では、取組の現状、レーザ機器の使用感や課題感について、具体的な事例を挙げつつ、普段研究サイドが触れることのできない現場目線のお話をさせていただきました。発表後には森林計測技術を専門とする全国の研究者・関連企業の方々から多くの質問・意見をいただき、森林計測技術を一般的な技術にするために何が必要か、課題解決のための意見交換を行うことが出来ました。また、研究者の方々の最新の計測技術についての講演もお聞きし、最先端の技術についても理解を深めることが出来ました。

今回シンポジウムに参加し、現場のユーザーの声を研究者に届ける必要性を改めて感じ、産官学連携の重要性を再認識したところです。今後も、各機関とも連携を図りつつ、限られたマンパワーに対応した収穫調査の効率化に関する取組を進めてまいります。

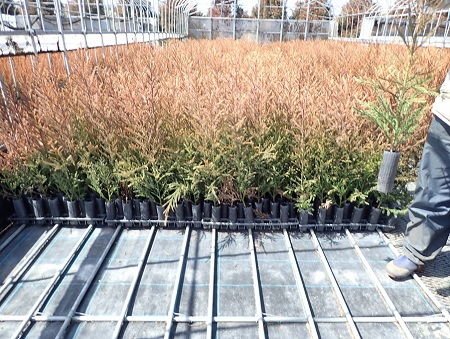

北諸県・田野地域及び綾地域森林整備推進協定運営会議の開催(令和7年3月17日)

【宮崎森林管理署】【宮崎森林管理署都城支署】

3月7日都城支署会議室において、宮崎署、都城支署、株式会社総合農林及び宮崎中央森林組合による北諸県・田野地域森林整備推進協定並びに宮崎署、宮崎中央森林組合及び綾町による綾地域森林整備推進協定の合同運営会議を開催しました。

開催に先立ち、白濱正明支署長から「国有林で取り組んでいる再造林のコスト低減や効率的なシカ対策等を民有林へ技術・普及に取り組む」との挨拶の後、各協定者から当地域内における令和6年度の事業実施状況の説明及び事業計画についての意見交換を行い、情報共有を図りました。また今後における林道・作業道の連結及び相互利用を行うことにより、連携した森林整備を実現するよう確認を行いました。

会議終了後は、都城森林組合と提携して、花粉症対策苗木等の育苗を行っている(有)中村(杉野子センター)に移動し、苗木生産現場の調査を行いました。

当センターではハウスを38棟構え、施設周辺に母樹園を約4ha整備しており、安定的な採穂により最大挿し穂数は400,000本にもなるとのことで、培地にはスギ樹皮を原材料とした育苗培地を使用しており採穂から整形、直挿しを一貫して行い、水の管理(散水)を適切に行うことで、約6カ月で根系が旺盛に成長するなど良好な成長が見られ、特に特定母樹の県姶良4号では、約1年で中苗基準まで成長しておりました。

再造林が進む中にあって、花粉症対策苗木を含めた苗木の安定供給体制が確立することが重要と認識し、合同運営会議を終了しました。

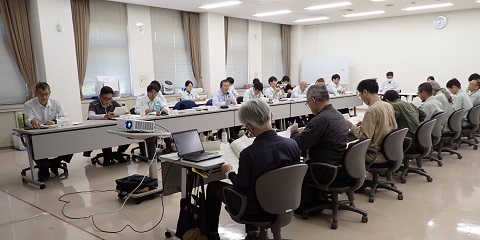

五木地域森林整備推進協定運営会議を開催(令和7年3月13日)

【熊本南部森林管理署】

2月26日、五木村役場2階大会議室にて、関係者31名が集まり、五木地域森林整備推進協定に基づく運営会議を開催しました。

初めに、木下丈二五木村長から、「山の村である五木村でこのような会議が行われることを大変心強く思い感謝している。本日の運営会議では皆様のご意見を賜りながら五木地域の森林・林業の進展に繋がることを期待している」と挨拶があり、続いて髙木周一熊本南部森林管理署長から「ロードマップについては来年度から新たな3年となる。協定者間のさらなる連携でコスト低減と収益確保、山元、五木地域への還元ができるよう具体の取組を進めて行きたい」との挨拶で議事が始まりました。

議事では、令和6年度実施計画の実績、令和7年度実施計画を統一図面などにより説明され、ロードマップの進捗や来年度の協調出荷について協議を行いました。また、ロードマップの変更案及び局ホームページの見直し案の説明を行い、協定者の了承を得ました。なお、令和7年度現地検討会については、熊本南部森林管理署で取組んでいる「面的複層伐」が提案され、同意されました。

意見交換では、ランバーやまと人吉工場への協調出荷にあたって、少しでも協定者が増え、安定的な出荷ができることが望ましいとの意見や、近年ヒノキ林分の伐採跡地にヒノキでなくスギを植える事例が増えており、このままでは将来ヒノキの資源が減ってくることを危惧している、との意見が出され、改めて、協定者で情報共有しながら、状況も踏まえて適切な施業を行っていくことを確認しました。

最後に、相村企画調整課長から「五木施業団地は九州局管内でも非常に大きな森林整備協定となっている。この協定がより良いものとなり、山村振興の面からも五木地域ひいては熊本県全体の林業の発展にも貢献出来たらと考えている」との挨拶で閉会しました。

無人航空機操作研修会への参加(令和7年3月11日)

【福岡森林管理署】

令和7年3月5日(水曜日)から6日(木曜日)の2日間、福岡県主催の「ドローン操作研修」に当署の矢野さん(採用2年目)、松藤さん(今年度採用)2名が参加しました。

福岡県と当署は、連携・協力することにより、林野災害時等における被害の状況などの森林情報を共有し、山地災害等への迅速な対応を通じて地域の安全性の向上を図る目的で、「林野災害時等における森林情報の共有に関する協定(令和2年3月)」を締結しており、今回の研修は、UAV(ドローンなど)に関する人材育成を図る目的で実施されたものです。福岡県も若手職員を中心に15名が受講しており、職員同士の交流の場にもなっています。

研修では、ドローン飛行に必要な知識・操作、飛行時の撮影、緊急時の対応など広範囲にわたり、受講者からは「ドローンに関する基礎的な知識・技術を身に着けることができ、貴重な経験となった。研修内容をしっかりと復習し、今後の業務に活かしていきたい(矢野)」「ドローン操縦に必要な知識・技術を所得することができた。今後の業務で活かしていきたい(松藤)」との感想がありました。

なお、知識や飛行能力などを確認する学科・実技の認定試験では当署職員2名とも合格しています。

今回の研修を通じて、職員の更なるドローン操作の向上に期待するとともに、万が一林野災害等が発生した場合には、迅速に県との森林情報を共有し、福岡県の森林保全や地域住民の安全・安心な生活に対応できるよう引き続き努めていくこととします。

令和6年度 首里城古事の森づくり(令和7年3月3日)

【沖縄森林管理署】

令和7年2月26日(水曜日)、首里城古事の森育成協議会が主催する令和6年度「首里城古事の森づくり」施肥等の作業が、国頭村内の安波国有林35に2林小班で開催されました。作業には、沖縄森林管理署職員、安波・安田小学校の児童及び先生、国頭村役場農林水産課・沖縄県農林水産部森林管理課・沖縄美ら島財団・沖縄県森林資源研究センター・電源開発沖縄海洋水揚水事務所・国頭村森林組合の皆さんが参加しました。

やんばるの森では春を感じる新緑が見られる中、当日は曇りながらも気温が安定した絶好の日よりの中での作業となりました。参加者は、イヌマキに玉肥料を施す作業、森林組合の皆さんが下刈を行いました。

この古事の森は、平成20年(2008)に植栽を始めながら都度補植を行っています。植栽木はイヌマキ、オキナワウラジロガシ、イジュとなっています。植栽してから人間で言えば高校を卒業する頃を迎えていますが、首里城の修復等に使用する資材になるまでには、まだまだ時間が必要です。それまでは、今回のような作業を通じて森林や林業の大切さを伝える場となればと思います。日頃から森林の中での作業を行う機会が無い方々には、貴重な体験になったのではないでしょうか。

寒空の中、生徒たちが山都町を駆け抜ける(令和7年2月28日)

【熊本森林管理署】

2月15日、熊本県山都町において、第67回愛林駅伝競走大会が開催されました。

当大会は昭和31年に、青少年に自然愛護の心を育て、緑豊かなふるさとづくりへの意識の高揚を図ることを目的に始まりました。

当日は、寒さが身にしみる雲り空の下での開催となり、開会式では名誉会長である廣田忠善署長から「愛林という名称がつく駅伝大会は全国にも無く、まさに山都町の緑豊かな自然環境にふさわしい大会であると思います。この素晴らしいふるさと、環境の中で本大会に向け日頃から練習された成果を遺憾なく発揮して頂くとともに、交流と親睦を深めて、中学校生活の貴重な思い出にして頂けばと思います」と挨拶があり、10時丁度にそれぞれの選手がスタートしました。

今回も、山都町や近隣の中学校から6校(総勢18チーム)が参加し、やまと文化の森からスタートして、矢部地区中心部を周回するコース5区間総距離14.3Kmで競走が繰り広げられました。

沿道から温かい声援や仲間からの応援を受け白熱した大会となり、見事「益城A」チームが52分09秒で優勝しました。

森林教室 in 大利小学校(令和7年2月27日)

【福岡森林管理署】

2月7日、大野城市立大利小学校にて森林教室を開催し、当署から5名と、(有)筑豊林業より1名の計6名が講師として参加しました。現在、大利小学校5年生は日本の森林・林業について授業で学んでおり、実際に森林に関わって仕事をしている人の話を聞くことで、授業内容の理解を深めることを目的に実施されました。

まず、本署の若手職員が林野庁の仕事内容を説明し、次に太宰府首席森林官による「日本の森林・林業の現状、課題、今後」「林業の仕事に携わって今思うこと」の講話があり、最後に生徒からの質問に(有)筑豊林業が回答するというプログラムで講義を行いました。

少し難しい内容もありましたが、生徒たちはメモを取りながら真剣に説明を聞き、レスポンスもしっかりと行い、実際の伐倒の映像などは興味津々で視聴していました。また、(有)筑豊林業への質問も活発に行われ、熱心に授業に臨む姿が印象的でした。生徒たちからは「面白くて勉強になった」「初めて知ることがあり驚いた」などの感想が寄せられ、先生方からも「来年もぜひお願いしたい」とのお声をいただき、大変好評であったと感じています。

大利小学校での森林教室は今回が初めての開催でしたが、良かった点は来年につなげ、反省点は改善を行い、よりよい森林環境教育の実施に向けて、今後も取り組んでいきたいと思います。

熊本大学附属小学校で出前講座を実施(令和7年2月25日)

【技術普及課】

九州森林管理局技術普及課では、令和7年1月30日に熊本大学教育学部附属小学校からの要請に応じ、同小5年生34名を対象に出前講座を実施しました。

今回の出前講座は、「未来の森林のために、わたしたちにできること(森林とともに生きる)」をテーマとした社会科の公開授業の中で、子供たちに「森林保全」や「森林がかかえる問題」について、主体的に課題を追究することを目的に、公開授業の前段として依頼があったものです。

当日は、技術普及課より4名が出席し、パワーポイントを活用して子供たちが課題追究に繋がるための講義を行い、あわせて「森林とシカカード」を使ってゲーム形式で「森林と樹木」や「野生鳥獣」についての学習を行いました。特にシカカードでは、初めて目にする植物や用語に戸惑いながらも、楽しみながら森林生態系を学んでいました。

講座後の質問時間では、「山の管理方法」や「木材の伐倒方法」など、多くの質問が出され、子供たちの関心の高さがうかがえました。

「シカ被害対策における連携・協力に関する協定」の締結(令和7年2月20日)

【大分森林管理署】

2月5日、佐伯市宇目振興局において、佐伯市、市猟友会重岡支部、同会小野市支部、大分森林管理署の4者で、「シカ被害対策における連携・協力に関する協定」を締結しました。

この協定は、佐伯市の宇目地区におけるシカ被害対策について、農林業及び森林生態系への被害防止の取組を連携・協力して推進し、森林資源の循環利用と地域活性化を図ることを目的としています。

大分県内の農業、林業等の鳥獣被害額は、減少傾向で推移しているものの、令和5年のニホンジカの生息分布、県調査による推定生息密度は、佐伯市南部及び西部で1km2当たり26.2頭、佐伯市東部で28.8頭と、適正頭数1km2当たり3頭の10倍近い高い数値となっております。

管内の国有林においては、ニホンジカによる造林木や天然林の下層植生等への食害が継続して発生し、これは民有林においても同様で、被害は依然として深刻なものとなっていることから、地域の関係者と連携を図りながら、被害対策とりわけ、わなによる捕獲に効率的に取り組むうえで、国有林と民有林が連携・協力して取り組むことが非常に重要となります。

これまでシカ捕獲に当たっては、林道利用への制約や、わなの見回りに非常に労力を要するなどの課題がありました。本協定に基づいて、国有林の林道を協定者が自由に利用し、くくり罠とわなの作動を知らせる電子機器(通称:ほかパト子機)の貸借を行うことで、国有林やその周辺の民有林や農地での捕獲がより効率的、効果的に進むものと大いに期待しています。

林業労働安全衛生講習会で署長が講義を実施(令和7年2月20日)

【大分森林管理署】

おおいた造林林産事業組合とおおいた森林組合の合同の林業労働安全衛生大会が1月16日に開催され、林業労働安全衛生講習会として、署長が「労働災害の防止について」講義を行いました。

講習会には、大分市、由布市地域の林業事業体や森林組合の作業班員及び役職員ほか約70名が出席し、講義は、(1)なぜ安全対策が必要か、(2)作業に入る前の留意点、(3)伐木作業・チェンソーの取り扱い、(4)刈払機・手工具の取り扱い、(5)九州局管内の請負事業体等の労働災害の発生状況と類似災害の防止への留意事項等について行いました。

当署においては、森林整備・治山・土木等の請負事業や立木販売箇所において木材生産を行っており、労働災害を未然に防止するため、請負事業体等への安全指導や労働基準監督署と連携した合同安全パトロー等に取り組んでいるところですが、林業労働災害の発生率は依然として他産業と比較して極めて高い水準にあり、将来の林業従事者の育成・確保に資する労働環境の改善に向けて、引き続き大分県内の林業労働安全確保の取組を推進して参ります。

虹の松原で安全点検研修会を開催(令和7年2月10日)

~虹の松原での安全点検研修会に講師として参加~

【佐賀森林管理署】

令和7年1月17日、虹の松原において、虹の松原保護対策協議会主催による安全点検研修会が開催されました。

当日は、ゆめさが虹の会、レクリエーションの森部会、NPO法人唐津環境防災推進機構(KANNE)から40名近くの参加者があり、当署から講師として、猪島署長ほか3名が出席しました。本研修会は、「虹の松原 安全点検マニュアル」に沿った安全点検を参加者が実施できるよう普及啓発を行い、安全に活動を実施できることを目的としています。

研修会の冒頭、玉泉会長から虹の松原が地域にとって人が集い、憩いの場である重要な場所であり、参加者に対して日頃の活動に対する感謝と常に安全意識の高揚の維持についての挨拶がありました。引き続き、猪島署長と藤井森林整備官から、安全点検のポイントについての説明が行われ、現在、虹の松原内で委託調査中の虹の松原安全管理対策マニュアル(案)の一部データと写真を交え、松原内に潜むリスクやマニュアル(案)の正しい活用方法、安全点検の際に注意すべき点について詳しく解説しました。

説明の後、早速、参加者はマニュアル(案)に沿って虹の松原内の複数箇所で安全点検を実施しました。参加者が実際に虹の松原を歩きながら点検を行い、安全点検のポイントを体感しながら学びました。家屋や遊歩道周辺の松の状態確認、倒木の危険がある箇所の特定など、マニュアルと見比べることで、各作業の重要性や注意点をより深く理解してもらいました。

参加者からは様々な質問があげられ、今回の研修会での経験や知識を今後の活動でも活かす意欲が見られました。この研修会を通じて、参加者の安全意識が高まり、より安全で効果な活動が期待されます。

当署としても、引き続き地域の活動が安全に行われるように指導や定期的な巡視などの業務を実施し、事故がないように目指してまいります。

「国有林クリーン活動」を実施(令和7年2月7日)

【宮崎森林管理署都城支署】

2月7日(金曜日)に、都城市高城町岩屋ケ野国有林34林班においてクリーン活動を行いました。

当日は、九州林業土木協会宮崎支部(都城支部)から会員(8社)、都城地区林協(5社)、小林地区林協(4社)、えびの地区林協(4社)都城支署職員総勢79名の参加となりました。白濱支署長の挨拶、宮川総括事務管理官の注意事項等の説明の後、時折、雪が降る中、約1時間の作業でしたが、2tダンプ3台分のゴミを回収しました。

今回のゴミは、地元集落の農道から入り、投棄したものと思われ、投棄から長年経過しているものでありました。また、地元公民館の館長様からは、回収のお礼と不法投棄防止対策として注意看板等の設置を行う旨の話があり、国有林としても地域住民の皆様と協力して不法投棄等の防止に取り組んでいくこととしています。

令和6年度 林業労働安全衛生対策協議会を実施(令和7年2月7日)

【宮崎森林管理署都城支署】

令和6年11月27日(水曜日)、宮崎県小林市細野の雛守国有林において、都城労働基準監督署と合同の林業労働安全衛生対策協議会を実施しました。

この協議会は、林業における労働災害防止対策の徹底と作業の安全対策を定着させ、労働災害の減少を図ることを目的として実施しました。

まず、森林整備事業の請負者である八重尾林業有限会社の職員のチェーンソーによる伐倒やプロセッサによる造材などの作業について点検を実施しました。その後、都城労基署労働衛生課長原俊彦様から点検結果の報告や労働安全対策についての意見交換を行いました。本協議会には、OJT研修を兼ねて若手職員も参加しており、「事業を監督する時に何をポイントにみればいいか」という質問が若手職員から出され、都城労基署から「『機械を使用する時にシートベルトをしているか、作業を行う際に声掛けなどの合図をしているか、十分な距離をとっているか』といった基本的なところにまずは注目して見てみてください」という解説をしていただきました。

今回の協議会を通じて、請負事業者は労働災害防止対策を、当支署職員は事業を監督する際の注意点を改めて確認する場となったことから、今後の労働災害の防止に繋がることを期待しています(願っています)。

ICTを活用した森林調査現地検討会の開催について(令和7年1月27日)

【宮崎森林管理署】

1月21日、宮崎市前濱国有林において、株式会社マプリィの職員を講師に招き、ICT機器(マプリィ)を使用した森林調査の現地検討会を実施しました。

今回、国有林職員のほか宮崎県及び宮崎市、森林組合、指定調査機関などから36名が参加し、背負式のレーダー測定機器であるmapryを使った森林調査の方法について説明を受けました。

説明の後、実際に参加者がマプリィをたすき掛けして林内を歩くなど、データの取得から解析までの一連の操作を体験しました。参加者からは、人力で調査した場合との測定値の乖離はどのくらいあるのか、また樹種や材種の判別は出来るのかなど多くの質問がでるなど、今後の収穫調査に導入された場合の問題点などについて活発な意見交換がなされました。

また、スマートフォンを活用した毎木調査や周囲測量についても体験し、森林調査作業等の効率化や省力化に繋がることを実感しました。労働力不足に悩む林業業界において、ICT機器を活用した調査方法の確立が期待されます。

「仕事の進め方について」勉強会を実施(令和7年1月21日)

【宮崎北部森林管理署】

令和7年1月8日に宮崎北部森林管理署会議室において「仕事の進め方について」という議題で職員勉強会を開催しました。

この勉強会は、当署の都森林整備官と髙濱事務管理官が日頃の業務を改善し、効率よく進めるためにはどうしたら良いかと言う目的で話をしたものです。

話の中には、パナソニックの創業者である松下幸之助が週休2日制を導入する際に「1日は休養、1日は教養」として1日は教養の取得にあてることを社員に求めた説明もありました。

職員に日頃の業務の効率化を図る方法として、(1)業務改善、(2)業務の統一化、(3)マインドマップ、(4)マニュアル作成について話をされたものです。

業務で作成される収穫復命書や造林復命書等、各署によっても多少のばらつきがあるため、マインドマップやマニュアルを作成することにより、(1)業務の効率化(時間の短縮)を図る、(2)属人化を防ぐ、(3)業務の品質の安定を図ることが出来る等のメリットが生まれます。

しかしながら、マニュアルを作成すると 1.内容に変更があれば改定が必要になり担当者の負担が増える、2.古い情報は使われなくなる等の懸念点が発生することもあります。

誰を対象としたマニュアルを作るのかも重要なことで、高濱事務管理官の場合は、中途採用者等の業界未経験者を対象として、見るだけで分かりやすく作成しており、業務の効率化が期待できます。

また、業務毎に細分化したマインドマップを作成することも重要です。

最後にフォレスターについても話があり、合格しても給与に反映されるメリットはないが、視野を広めるため勉強し、結果として良かった等の発言がありました。

宮崎北部署としては、ICT機器の推進をはじめ、職員の各種業務の効率化の積極的な取り組みを行う考えです。

「三里松原松葉かき」に参加(令和7年1月7日)

【福岡森林管理署】

12月8日、岡垣町黒山浜国有林内において、三里松原防風保安林保全対策協議会による松葉かきが開催され、当署の職員5名を含む約100名が参加しました。

三里松原は、海岸線に沿って形成された長さ約12キロメートルに及ぶ広大な松原で、砂や風・塩害などの被害から町民の生活を守ってきました。この岡垣町の貴重な財産である三里松原を守るため、平成6年に「三里松原防風保安林保全対策協議会」が設立され、毎年12月に松葉かきを実施しています。

作業は、たくさんの松葉を道具を使って集め、トラックに運ぶという力のいるものでしたが、参加者は皆一生懸命に作業を行い、子供たちが楽しそうに松葉を集める様子も見られました。活動後には、協議会の会長より過去の植林個所を案内していただき、三里松原の現状を知ることができました。これからもこの松林を守り残していくため、当署としても松くい虫防除・駆除事業をはじめ、海岸林の再生に向けた各種取組を継続していきたいと考えています。

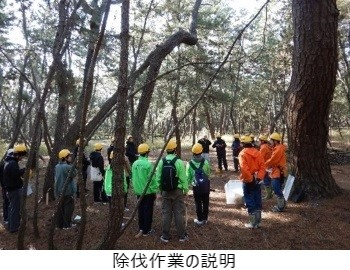

虹の松原で「除伐体験」を開催(令和6年12月26日)

~唐津南高校と佐賀大学の高校生・大学生が除伐作業を体験~

【佐賀森林管理署】

令和6年12月14日、唐津市の虹ノ松原国有林において、クロマツの過密林となっている箇所を対象に除伐体験を開催しました。当日は、NPO法人唐津環境防災推進機構KANNE(藤田和歌子理事長)の協力のもと一般の参加者を募集したところ、唐津南高校から5名、佐賀大学から10名の総勢15名が参加しました。

はじめに、峯地域林政調整官から虹の松原の概要、除伐作業の意義や本活動への期待について説明が行われました。参加者は真剣な表情で耳を傾け、活動の重要性を理解していました。その後、藤井森林整備官から作業手順や安全対策の説明があり、三國唐津森林官と神谷技官によるデモンストレーションも実施されました。デモンストレーションでは手鋸を用いた適切な伐採方法が実践され、安全に作業を行うためのポイントを共有し、参加者はその説明に集中して聞き入っていました。

実際の作業では、参加者が2班に分かれ、手鋸を使用してクロマツの除伐を行いました。初めての経験となる参加者も多く、周辺環境や立木状況などを考慮した選木の判断に戸惑いがありましたが、当署職員のアドバイスを受けながら慎重に作業を進めました。約1時間にわたる作業では、参加者たちが協力し合い、事故なく安全に作業を完了することができ、除伐後は充実感と達成感にあふれる様子が見られました。

今回の除伐体験は、参加者にとって除伐の意義や虹ノ松原の役割について学ぶ貴重な機会となりました。当署では、今後もこのような取り組みを通じて地域に学びの場を提供し、虹の松原の保全管理に努めてまいります。

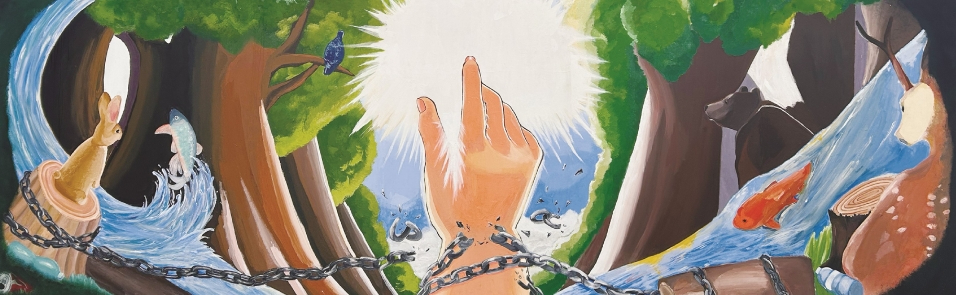

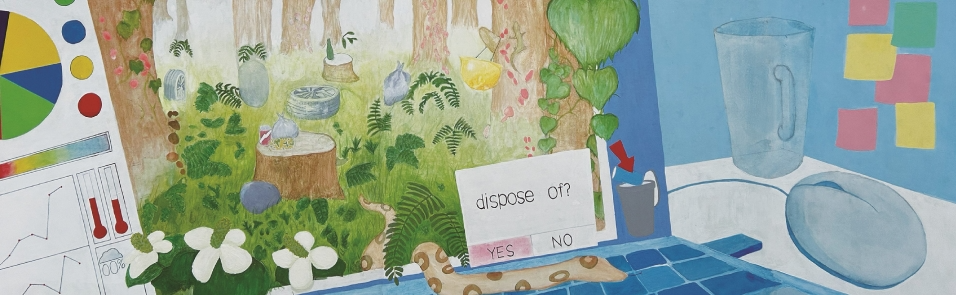

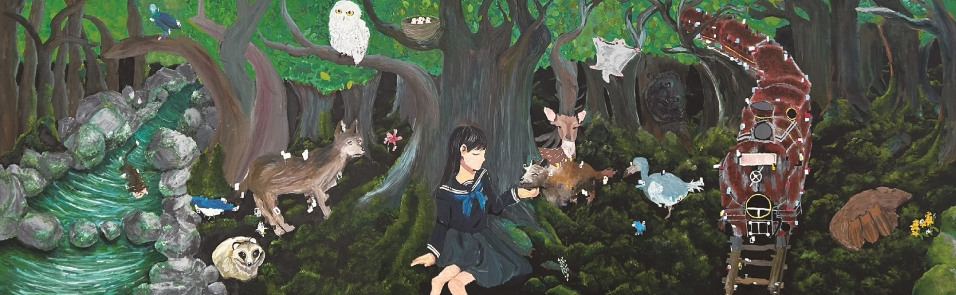

第20回森林(もり)のアートギャラリー(令和6年12月19日)

【技術普及課】

森林の多面的な役割や私たちの生活との関わりなどについて、自由に表現した「森林のアートギャラリー」を、九州森林管理局と(一財)日本森林林業振興会熊本支部との共催により実施しました。

地球温暖化などの様々な環境問題に注目が集まる中、森林と人との関りを表現してもらおうと、昨年同様にテーマを「森林の未来予想図」に設定し、テーマを基に森林の役割や重要性を絵で表現してもらおうと熊本市内の中学校を対象に募集しました。

13の中学校から26作品の下絵応募があり、職員投票及び審査員(共催者及び熊本市教育センター)による審査会を実施し、下絵から入選作品6点を選出しました。

入選した各校においては、約3か月の制作期間で、慣れない大型パネルへの表現に苦戦しながらも、制作グループで協力しどれもテーマ性のある素晴らしい作品に仕上がりました。

6作品の中から最優秀作品を選考する最終審査は難航しましたが、最優秀賞1点、優秀賞5点を選考しました。

12月15日(日曜)には表彰式を実施し、各校の生徒、教諭及び保護者の計64名が出席し、各校制作グループから作品に込めた「思い」を発表していただき、最後に展示された作品の前で記念撮影を行いました。

展示されている作品は道行く人たちの心を癒し、地域の方々からもご好評をいただくことと思います。自然や森林について考えてもらうことを期待し、九州森林管理局の正門壁面とフェンスに今後2年間展示します。

なお、今回の受賞作品は次のとおりです。

最優秀賞

「光の向こうへ」 熊本市立 西山中学校 美術同好会 1年生

優秀賞

「森と生き物の明るい未来」 熊本市立 龍田中学校 アート部 2年生

優秀賞

「繋がる未来」 熊本市立 出水南中学校 美術部 2年生

優秀賞

「森林と共存する未来のために」 熊本市立 北部中学校 美術部 2年生

優秀賞

「繋がりと再会」 熊本大学教育学部附属中学校 美術部 2年生

優秀賞

「春が彩る森林」 熊本市立 錦ケ丘中学校 美術部 2年生

「木と子供のふれあい教室」を実施(令和6年12月19日)

【西都児湯森林管理署】

令和6年12月5日、穏やかな冬晴れの下、西都市立茶臼原(ちゃうすばる)小学校の5~6年生14名を対象に、西都市みどり推進協議会(会員:西都市、西都市森林・木材産業活性化議員連盟、西都市木材青壮年会)及び西都児湯森林管理署の共催で「木と子供のふれあい教室」を実施しました。

はじめに、紙芝居を通して「森林の働き、林業の役割」を理解してもらい、森林・木材が私たちのくらしでどれほど重要か、また、「植えて・育てて・伐って・使う」資源の循環利用が大切であるかを学びました。

続いて、3班に分かれ、学校の敷地に育っている18種の樹木について、樹種や特性・用途などを学びました。イチョウは雌花にギンナンができることや、針葉樹でも広葉樹でもなく裸子植物であること、タラヨウの葉っぱには文字が書けること、ケヤキは竹箒を逆さまにしたような形であることなど、見て、触れて、嗅いで、五感で木の特徴を確認しました。その木ごとに生徒たちが様々な質問をするなど関心の高さを窺うことができました。

また、折り紙を使ったカエデ、フタバガキ、ニワウルシの3種類の「空飛ぶタネ」作りでは、自分で折り上げたタネを嬉しそうに飛ばし、不思議な軌道を描いてクルクルと落下するタネを見ながら、あちらこちらで大きな歓声が上がりました。

生徒たちが時間を忘れてタネ飛ばしに興じていると、先生から「そろそろ終了の時間だぞ」と声がかかり、閉会となりました。

ふれあい教室を終えた生徒たちのアンケートでは、「森林の働きがわかり、その必要性と大切さが理解できた」「将来は森林や木材の仕事をしてみたい」「もっと木の名前を知りたい」「来年も開催してほしい」などの感想が寄せられ、森林・林業への学びと有意義な時間が共有できたことが伝わりました。

当署においては、引き続き、西都市みどり推進協議会と協力し、ふれあい教室等を通じて森林・林業に対する正しい知識を広め、将来就きたい職業ナンバー1となるよう、次代を担う若い世代への啓発に努めてまいります。

九州フォレスター等活動推進会議を開催(令和6年12月13日)

【技術普及課】

12月10日、九州森林管理局において、九州管内のフォレスター等が地域で活動する中で新たな課題への対応や知識・技術力向上のフォローアップを目的に「フォレスター等活動推進会議」が行われ、九州各県・市町村職員及び局署職員九94名が参加し、開催されました。

今回の会議は、民有林で取り組みが進められている「Jクレジット」をテーマとし、林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源情報管理官の増山寿政氏から「森林吸収系Jクレジットの創出・活用を巡る最新動向」と題した特別講演、さらには、熊本県森林局森林保全課主幹の浦本優子氏から「熊本県における森林由来のJクレジットの創出支援について」、講演が行われ、Jクレジットを取り巻く現状と創出支援の取組等について理解を深める機会となりました。

次に、各機関の活動報告として、鹿児島県大隅地方振興局林務水産課 技術専門員の岩 智洋氏、大分西部森林管理署 森林技術指導官 渡邊昭伍氏から、活動報告等の情報提供が行われました。

また、本会議終了後、九州・沖縄8県及び森林整備センター九州整備局と九州森林管理局のフォレスター等との繋がりを深め活動の推進と情報共有を図ることを目的として設立された「九州フォレスター等連絡協議会」が開催され、各機関から森林総合監理士合格に向けた取組や地域林政アドバイザー等の課題等について意見交換や情報提供が行われました。

【特別講演】

『森林吸収系Jクレジットの創出・活用を巡る最新動向』

林野庁森林整備部森林利用課

森林吸収源情報管理官 増山 寿政 氏

『熊本県における森林由来のJクレジットの創出支援について』

熊本県農林水産部森林局森林保全課

主 幹 浦本 優子 氏

【各機関の情報提供】

『鹿児島県曽於市における再造林推進の取組』

鹿児島県大隅地域振興局林務水産課 曽於市駐在

技術専門員 岩 智洋 氏

花粉症対策品種への植替え加速化とスマート林業を目指した取組について』

九州森林管理局 大分西部森林管理署

森林技術指導官 渡邊 昭伍 氏

「ニッセイ熊本の森」で育樹活動(令和6年12月12日)

【熊本森林管理署】

12月8日(日曜日)、熊本市小萩国有林において、公益財団法人ニッセイ緑の財団主催による「ニッセイ熊本の森」育樹活動が開催され、当署職員を含む113名が育樹体験活動を行いました。

この取組は、平成21年3月に分収造林契約を締結した当該法人の森において、これまで当財団が育樹活動として実施しているもの。

本活動にあたり、主催者を代表し開保津日本生命熊本支社長より、「1992年から続く歴史ある取組であり、育樹活動を通じて森林を手入れすることや、自然環境に対する色々な“気づき”を得て欲しい」と挨拶がありました。

次に、廣田署長より、当財団が取り組む森林を愛する人づくり事業等に対する敬意を評するとともに、「野外活動の中で、美味しい空気を吸って頂き心も体もリフレッシュして頂ければ」と挨拶がありました。

髙瀬総括森林整備官より作業上の注意事項等について説明の後、現地に移動しヒノキ立木の枝打作業と間伐作業の9班に分かれ職員の指導の下、作業を実施しました。青空の下で参加者の皆様は心地よい汗を流しました。

令和6年度 国有林内でビーチクリーン活動を実施(令和6年12月5日)

~船浦湾マングローブ林の漂着ゴミを回収~

【沖縄森林管理署】

11月25日(月曜日)、14時から八重山地区の海洋環境保全推進活動を行う団体「八重山環境ネットワーク西表エコプロジェクト」の主催で船浦湾マングローブ林のビーチクリーン活動が開催され、当署・西表森林生態系保全センターから9名が参加しました。

船浦湾マングローブ林は西表島北部に位置し、近くに天然記念物である船浦のニッパヤシ群落やピナイサーラの滝などの観光地もあることから、多くの観光客が訪れます。

本活動は、カヌー組合・西表島エコプロジェクト・地域のみなさん・沖縄森林管理署・西表森林生態系保全センターの総勢50名で実施しました。船津橋近くのマングローブ林と西田川付近のマングローブ林の2班に分かれ作業を行いました。傍から見るとゴミは無さそうに見えましたが、奥へ進んで行くと、大量のペットボトルやプラスチック製品等の漂着ゴミがありました。

西田川付近のマングローブ林は、カヌー組合の方がカヤックで行き、同じように大量の漂着ゴミを回収されていました。1時間ほど回収作業をした後は、ゴミを1箇所に集め分別作業を行いました。その結果、45L袋でペットボトル24袋、プラスチック36袋、発泡スチロール132袋、漁具・ロープ24袋、ガラス製品2袋、電球0.5袋、缶類1袋になりました。トン袋だと22袋分のゴミを回収することが出来ました。船浦湾のマングローブ林では、八重山環境ネットワーク西表エコプロジェクトを主体に年に1回以上はクリーン活動を行っているとのことですが、約1年間の間でこれだけのゴミが漂着していることを知り、驚きを隠せませんでした。

西表島は世界自然遺産に登録された自然豊かな島ではありますが、本活動で深刻なゴミ問題とも隣り合わせということを改めて認識しました。今後も地元の方々と協力し合い、西表島の環境美化に努めていきます。

林業土木協会宮崎北部支部と不法投棄回収作業を実施(令和6年12月4日)

【宮崎北部森林管理署】

令和6年11月25日に延岡市の新浜国有林内において、林業土木協会宮崎北部支部((株)山崎産業、第一建設(株)、木田建設(株)、(株)七組)の協力のもと、宮崎北部署職員と総勢26名で不法投棄の回収作業を行いました。

作業にあたり倉本次長から「新浜国有林は、国道及び住宅街に近いこともあり、不法投棄は後を絶たない状況であります。本日は皆様方とともに不法投棄物の回収を行いますが、国有林を綺麗にする作業にご協力いただき感謝します」との挨拶の後、参加者全員で回収作業に着手しました。

作業は、延岡市沖田川から南側の国道10線沿いで、国道の歩道脇や林内に一般ゴミやガラス製品、ラジカセや家庭用餅餅つき機などの多くの廃棄物ゴミが捨てられておりました。林内は藪と化しており、悪戦苦闘しながら回収し、回収した廃棄物のゴミは可燃ごみ、不燃ごみ併せて830kgありました。

その後、回収した廃棄物はトラックで延岡市内の処理施設まで運搬し、作業はケガもなく無事終了しました。

当署としては、関係機関との連携を図りながら今後も海岸国有林の美化の取組を継続していく考えであり、地域住民にこの活動が知られて不法投棄の減少に繋がることを願っています。

「治山工事(航空実播工)の現地説明会」を実施(令和6年12月2日)

【西都児湯森林管理署】

11月27日、一ツ瀬川流域内の国有林を適正に保全していることをPRするため、県職員2名参加の下、ヘリコプターによる緑化工事の現地説明会を実施しました。

ヘリポートで作業が進められる中、和田総括治山技術官からPR版により工事概要の説明を行い、理解を深めた後、緑化資材の投入・撹拌やバケット投入、航空機による緑化資材の吊上げ・運搬等、工事の実施状況を視察し、その模様をカメラに収めるなど大変興味を持たれていました。航空実播工は、山岳奥地の、資材の搬入等、アクセスが困難な荒廃地において、早期の植生回復により、崩壊面の表面侵食を防止する工法ですが、今後も関係機関と連携しつつ、より効率的かつ効果的な国土保全に向けて取り組んでまいります。

おおすみ木材まつりに参加(令和6年12月2日)

【大隅森林管理署】

令和6年11月23日に鹿屋市霧島ヶ丘公園において、鹿屋市農業まつりと併催して第26回おおすみ木材まつりが開催されました。

この木材まつりは、大隅地域の林業・木材産業関係者が県産材需要拡大、業界の活性化及び森林の役割について地域の方々に理解してもらうことなどを目的として開催しており、上棟式の催しや林産物等の展示・販売、木工体験を行いました。

大隅森林管理署はパネル展示、便利台やしおり・バッジづくり体験を実施し、多くの親子連れに足を運んでいただきました。しおり・バッチづくりでは、お子さんとお母さんが試行錯誤しながらも個性あふれる作品を作り、便利台づくりではお父さんがお子さんにトンカチでの釘打ちを教えるなど、仲良く作業する微笑ましい光景が見られました。

特に便利台づくりは子供の人気が高く、60個を作成するなど、多くの親子連れが来場され当署のブースは大盛況となり、笑顔が絶えない楽しい時間となりました。

今後も、多くの子供や来場の方に親しまれる木材まつりとなるように工夫を凝らして出展し、国有林のPRに繋がるよう取り組むとともに地域イベントに積極的に参加していきます。

職場体験学習(令和6年12月2日)

【鹿児島森林管理署】

当署では、10月29日、30日の2日間において、鹿児島大学教育学部附属中学校から2名の職場体験学習を受け入れました。

1日目は、署内において宮﨑森林技術指導官より、国有林野事業及び当署の業務内容等の説明を行い、その後溝辺森林事務所管内の森林整備事業保育間伐(活用型)の現場に移動し、古澤総括森林整備官から「伐って・使って・植えて・育てるを繰り返す循環林業」等の説明を行い、現場代理人から実際に稼働している高性能林業機械の説明を受けました。午後からはC材のシステム販売協定をしている工場で木材チップの製造を見学しました。製造された木材チップが、製紙の原料、木質バイオマス発電の原料として使われていることについて説明を受けました。授業で

2日目は、江口総括治山技術官より、治山の仕組みと役割について治山事業の説明を行い、その後郡山森林事務所管内の桜島治山工事現場でコンクリート打設中の谷止工を見学しました。現場代理人より谷止工等の必要性・重要性について説明を受けました。

職場体験を通して、短い期間ではあったものの生徒たちは真剣に学び、森林・林業への理解を深めることができたのではないかと考えています。

鹿児島県並びに事業体との筋刈り勉強会(令和6年12月2日)

【鹿児島森林管理署】

令和6年10月21日、当署熊ヶ谷国有林9に林小班において、鹿児島県南薩地域振興局、鹿児島地域振興局、かごしま森林組合各支所、鹿児島森林管理署による「低コスト造林(筋刈り)について」の勉強会を実施しました。

はじめに、香月英伸署長による「新しい林業」を目指す取り組みの一環として、生産性の向上や造林作業の省力化についての説明を行いました。

つづいて、低コスト造林の下刈の手法のひとつである筋刈りについて松永直人森林整備官(森林育成)並びに嶋徹矢首席森林官より資料及び現地を視察しながら、筋刈りを計画した経緯や交互刈りを取り入れた説明が丁寧になされました。

参加者からは筋刈りの種類・方法、回数、長方形植えのメリット・デメリット等を興味深く質問され活発な意見交換が行われました。

後半は九州電力(株)の協力により、開発・改良中の自走式下刈ロボットの実演を行ってもらいました。実用化に向けてはまだまだ課題はあるものの、造林作業の中で一番過酷な下刈作業において従事者の安全確保、軽労化のためにも今後の機械化には大いに期待との意見が出されました。

熊毛地区植樹祭を開催(令和6年11月29日)

【屋久島森林管理署】

令和6年11月25日、熊毛流域森林・林業活性化センター、屋久島町、鹿児島県熊毛支庁、当署が主催する、第70回熊毛地区植樹祭が屋久島町で開催され、当署から署長ほか3名が参加しました。また、当該植樹祭は、熊毛地区漁協長等連絡協議会等も後援しており、会場には大漁旗も掲示され、緑豊かな・健やかな郷土づくりを目指して多くの参加がありました。

午前中の屋久島町役場で開催された式典では、熊毛地区林業功労者等への表彰のほか、2050年カーボンニュートラルの実現や、民有林と国有林が一体となって森林資源の循環利用に取り組むなどのスローガンが採択されました。また、午後からは代表者による記念植樹も行われました。

次回の植樹祭は、2年後に西之表市で開催されることになります。屋久島森林管理署としては、民有林・国有林が一体となって、利用期を迎えている森林の適正な循環利用に積極的に取り組む考えであり、引き続き熊毛流域森林・林業活性化センター等と連携してまいります。

無人航空機活用研修に市町の職員が参加(令和6年11月26日)

【企画調整課】

11月6~8日に無人航空機活用研修を開催しました。

令和5年度より国有林職員だけでなく市町村職員も参加の対象とし、令和6年度は、熊本県の人吉市から2名、和水町から1名の計3名の市町職員の参加のもと、無人航空機の適切な運用の確保、自動飛行の現地実習、オルソ画像(3D)作成などのカリキュラムで実施しました。

参加された市町職員から、「ドローンの飛行経験はあるが、オルソ画像の作成は初めてであり、大変勉強になった」の感想をいただきました。

来年度も市町村職員を参加の対象にする予定ですので、ご参加をお待ちしております。

地元と合同で不法投棄物回収作業を実施(令和6年11月25日)

【熊本南部森林管理署】

11月18日、人吉市衛生連合会大畑矢岳校区で行われた不法投棄物回収に合わせて、毎年行っている当署のクリーン活動を実施しました。

当日は、朝から地元大畑地区コミュニティーセンターに衛生連合会員10名、署員20名、熊本南部林業土木協議会員12名、人吉市職員2名の総勢44名が集合し、開催にあたり人吉市衛生連合会大畑矢岳校区支部長から「毎年不法投棄のパトロール及び回収作業を実施しているが不法投棄が後を絶たない。今年もたくさんの方のご協力をいただき感謝します」との挨拶の後、各班に分かれて持ち場に移動し作業を開始しました。

作業は、地元衛生連合会が人吉市大畑町内の国道221号沿線を、署員及び熊本南部林業土木協議会員が人吉市からえびの市に至る国道221号沿線のループ橋周辺の大畑国有林内を担当し、車から投げ捨てられた空き缶や弁当殻などの一般ゴミや不法に投棄された家庭廃棄物などを足場の悪い道路斜面に下りながら回収作業を行いました。

回収されたゴミは、可燃物と不燃物ごとに分別し、人吉市の協力のもと処理施設へ搬入し、可燃ゴミ180キロ、不燃ゴミ90キロの計270キロが回収されました。

今後も関係機関と連携・協力のもとクリーン活動を実施し、引き続き不法投棄防止対策の取組を進めていきます。

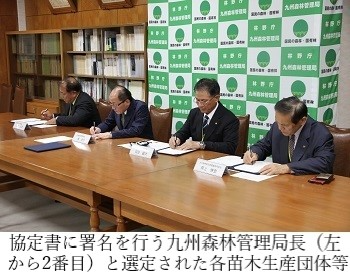

国有林内初の指定採取源を活用し「スギ特定苗木の安定需給協定」を締結(令和6年11月22日)

【森林整備課】

令和6年11月15日、九州森林管理局局長室において「スギ特定苗木の安定需給協定」締結式を開催しました。

本協定は、主伐・再造林面積の増加に伴い九州全体で苗木が不足する中、育林の省力化・低コスト化及び花粉発生源対策を加速化させるため、初期成長に優れ、花粉の少ない特定苗木の安定的な確保及び生産拡大の支援を目的に、スギ特定苗木の増産意欲のある苗木生産者に対して増産に必要となる穂木を国有林内から提供販売することにより、当該穂木から生産されたスギ特定苗木を安定的に需給するものです。

本協定における穂木の採取源は、平成28年度に将来的な採穂を目的として、九州森林管理局で設定している低コストモデル実証団地(熊本県人吉市)内に植栽を行い、作業道及び獣害ネットで区域を明確にすることにより1品種で系統管理されてきた造林地です。令和6年10月に全国の国有林では初めて指定された、花粉の少ないスギ特定母樹の指定採取源となります。

九州森林管理局と協定を締結した苗木生産者は、公募に基づき選定された大分県樹苗生産農業協同組合、熊本県樹苗協同組合、株式会社迫田興産の3者で、令和7~9年度において各年度16,000本の苗木を供給いただくこととしています。

屋久島木材フェスタで木工体験コーナーを展開(令和6年11月22日)

【屋久島森林管理署】

令和6年11月16日に屋久島町みどり推進協議会と熊毛流域森林・林業活性化センタ-主催の「屋久島木材フェスタ」が屋久島町役場本庁舎で開催されました。

この木材フェスタは、10月の「木づかい推進月間」に併せて町民を対象に、森林・林業のパネルや木工クラフト、屋久島地杉製品の展示を行い、森林・林業のPR、木材の良さ・魅力を発信し、暮らしに木製品を取り入れる等の取組を推進することを目的として開催されています。

当署では木工体験コーナーを展開しました。当日は、降雨とあいにくの天気となりましたが、多くの来場者があり、当署の木工体験コ-ナーでは、昨年を上回る来場があり、子供から年配の方まで幅広い年代の方に楽しんで貰えるように、モックンづくり(キ-ホルダ-)、屋久杉の箸づくり、コースターづくりを体験していただきました。モックンづくりでは、大人の発想にない画期的な絵を描く子供たちもおり、個性が現れた作品を見ることができました。

また、屋久杉の箸づくり、コースターづくりでは、用意した材料にサンドペーパーをかけ、納得いくまで作業を行うなど、木工体験を楽しんでいただきました。

今後も地元イベント等に積極的に参加し、国有林のPRと地域の活性化に取り組んでいきたいと考えています。

令和6年度 国有林内のクリーン活動を実施(令和6年11月21日)

~県道44号線沿いの国有林内において「不法投棄ゴミ」を回収~

【佐賀森林管理署】

11月14日、佐賀市富士町硯子国有林において、不法投棄ゴミの回収作業を実施しました。今回のクリーン活動には、佐賀森林管理署の職員14名に加え、九州林業土木協会北九州支部からボランティア活動の取組みとして、佐賀県会員の4社(中野建設、野田建設、牟田建設、山口建設)13名の方々も加わり、総勢27名で取り組みました。

作業開始に先立ち、佐賀森林管理署長が挨拶を行い、続いて田中事務管理官から作業時の手順や注意事項についての説明がありました。

現場は人目に付きにくいことから不法投棄が深刻で、古タイヤ(車、バイク)約60~70本、バンパーなどの自動車廃棄部品、洗濯機などの大型家電、自転車、家具、家庭ごみなど様々な廃棄物が確認されました。

傾斜が急な作業環境の中、参加者は細かなゴミは手作業で集め、大型ゴミや古タイヤはユニック車を使用して引き上げて、ダンプに積み込みました。非常に厳しい作業環境であったものの、参加者全員の協力により、1トン袋10袋に収まりきらない量の不法投棄ゴミを回収することができました。

今回のクリーン活動により、不法投棄された大量のゴミが回収され、元の森林の風景に戻すことができました。今後も日常の巡視業務を継続しつつ、地元自治体や地域住民の協力も得ながら、不法投棄の防止と環境維持に取り組んでいきます。

佐賀署の林業担い手となる若手林業従事者7名が技術習得(令和6年11月19日)

~国有林のフィールドを活用 林業作業士(フォレストワーカー:FW1)集合研修~

【佐賀森林管理署】

10月28日~30日にかけ、佐賀県森林組合連合会主催で、佐賀市三瀬村「田ノ宇曽国有林46林班」で実行中の、佐賀森林管理署発注事業の「森林整備事業(保育間伐【活用型】)」請負箇所をフィールド提供し、集合研修が実施されました。

この集合研修は、佐賀県内の森林組合や林業事業体に所属する7名(FW1年目)が参加しました。

佐賀県内の森林の特徴は、伐採時期を迎えた人工林(46年生以上)が約7割を占め、今日、林業に従事する担い手の育成が急務となっています。

フォレストワーカー1年目では、林業という長期間の作業に従事するにあたり、素材生産等を行う上で、必要な知識と技術・技能を理解し、作業班長指示の下、集団作業の中で、基本作業が出来る人材の育成を目的としています。

現地研修では、講師を務める東部林業(株)栗原社長はじめ2名の方からチェーンソーの操作技術の外、スイングヤーダを用いた簡易架線の張り方について説明があり、その後研修生によりチェーンソーでの伐倒、玉切り、枝払い作業を行い、各作業上の危険ポイントや基本的事項を丁寧に指導されました。

実際に参加した研修生に聞くと、伐倒作業では木の形状によって受け口、追い口の入れ方の困難さ、集材作業では簡易架線の効率さを体感、造材作業では木材の価値を最大限引き出すための造材の工夫の困難など多くの声が聞かれました。

当署としては、このような研修開催にあたっては、国有林のフィールドを積極的に提供し、林業担い手の育成の支援に努めて参ります。

また、この集合研修を通して、研修生の皆さんがより安全で高い技能を習得し、今後の活躍を期待するところです。

シカ協定に伴う芦北地域振興局主催による狩猟技術向上研修会(令和6年11月15日)

【熊本南部森林管理署】

10月28日(月曜)、水俣環境アカデミア(室内講習)・同市中尾山公園内(実技講習)で狩猟技術向上研修会が開催されました。この研修会は、地域の農林業者や猟友会等の関係者がシカ等野生鳥獣による農林業被害の現状・対策について認識を深め、協力してシカ等有害鳥獣の捕獲を進めるきっかけをつくるとともに、鳥獣対策や狩猟に関する知識や技術の向上を図ることを目的として、芦北地域振興局が主催したもので、37名が受講しました。講師として林野庁からは、経営企画課環境保護企画係長、保全指導係長の2名が来局されました。

室内講習では、水俣芦北管内の鳥獣被害の現状と対策、スライドを使用しながら小林式のくくりわなについての講義があり、奈良県平地部を例に挙げ、100mの範囲に5基の罠を設置した内、一度に4基の罠にシカが掛かっている様子が、ドローン撮影画像で紹介されました。

実技講習は、数名が小林式の罠設置体験を行い、参加者からは、「処理には大きなシカもいるので、猟友会に依頼してほしい」と意見があり、猟友会水俣支部長からは「地元対応にも協力していく」旨の発言がありました。その後、水俣猟友会により、簡易な罠の設置説明及び実演・現地に設置してあるICT親機についても説明があり、当日の研修会が全て終了となりました。

県・市町村とシカ被害対策協定を締結している熊本南部森林管理署としては、捕獲実績の向上は、くくりわなの貸与(5年度に60基、6年度60基に追加し計120基としていること)も、要因の一部と考えられ、引き続き関係機関との情報交換、協力体制を強め、シカ被害対策に取り組んでいくこととします。

韓国からの研修生の訪問(令和6年11月14日)

【総務課】

11月13日、韓国の国及び地方公共団体職員等からなる国外研修生17名の訪問がありました。この訪問は九州森林管理局の管内の概要や取り組み内容について聞かせてほしいとの要請があったことから行われたものです。当日は、九州森林管理局職員から管内概要の説明と令和6年度の重点取組事項について説明を行い、その後、質疑と意見交換を行いました。質問の内容は森林施業、木材利用、治山事業等多岐にわたり、また、韓国の研修生からは、韓国においても林業だけでは生活が厳しいことや山火事や山地災害に悩まされているとの実情を聞くことができ、活発な研修会となりました。

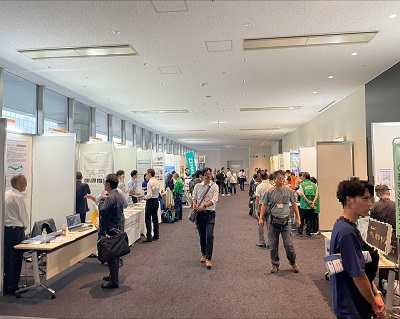

森林・林業の技術交流発表大会を開催(令和6年11月14日)

【技術普及課】

11月7日・8日の両日、熊本市くまもと県民交流館パレアにおいて「令和6年度森林・林業の技術交流発表大会」を開催し、九州各県の森林・林業関係者や森林・林業を学ぶ高校生、森林管理局署等の職員など延べ300人近くの関係者が参加しました。

この発表大会は九州林政連絡協議会が主催し、産・学・官の森林・林業関係者が日頃取り組んでいる活動の成果を発表し、技術の交流や情報交換を行うことにより、森林・林業の活性化と林業技術の向上を図ることを目的に開催しているものです。

今年度は、一般の部では低コスト造林、ICT機器の活用技術、シカ被害対策、地域と連携した林業の取組など20課題、また、高等学校からは森林・林業に関する新たな取組や林地残材を活用した新商品の開発など5課題の発表がありました。

大会の冒頭、同協議会会長の橘政行九州森林管理局長より「本大会を契機に九州の森林林業関係者の交流が益々深まり地域の森林、林業、木材産業の発展に繋がること、特に若い世代の方々の取り組みのきっかけの一つとなること。また、発表者の皆様が取り組まれた成果を将来の森林管理等に役立つものとして大いに期待をしている」と発表者や本大会に対して激励の挨拶がありました。

1日目は17課題、2日目は8課題の発表が行われ、一般の部からは日頃からの取組みの活動成果を発表、高校生からは学業の傍らで取組んだ研究成果について元気よく熱弁を奮い、また審査員からの質問にも機敏に対応していました。特に高校生の発表には傍聴者も真剣に聞き入り好評でした。

全25課題の発表終了後、鹿児島大学 農学部 農学科環境共生科学プログラム 榮村奈緒子助教 より「森や人も守るため、生き物を知る」 ~高隈演習林におけるシカとマダニのモニタリング~というタイトルで特別講演が行われました。

最後に、審査委員長の(国研)森林総合研究所 伊神裕司九州支所長より各発表について審査講評、審査結果の報告、その後に表彰式を執り行い発表大会は盛会のうちに終了しました。

結果は以下のとおり

〇九州林政連絡協議会長賞(一般の部)

最優秀賞1課題:大分県豊肥振興局

優秀賞5課題:佐賀森林管理署、佐賀県佐賀中部農林事務所、鹿児島森林管理署、大隅森林管理署、北薩森林管理署

〇九州森林管理局長賞(高校生の部)

最優秀賞1課題:熊本県立芦北高等学校

優秀賞2課題:沖縄県立北部農林高等学校、熊本県立南稜高等学校

〇(一社)日本森林技術協会理事長賞

宮崎北部森林管理署

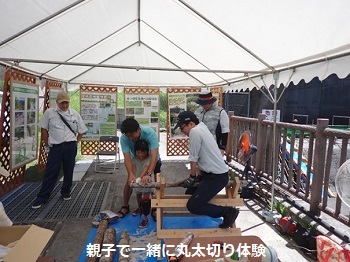

大分県農林水産祭「おおいた みのり フェスタ」の開催(令和6年11月7日)

【大分森林管理署】

10月19日、20日の2日間、別府市の別府公園において、大分県農林水産祭「おおいた みのり フェスタ」が開催されました。大分県農林水産祭は、大分県産農林水産物の良さや農山漁村の魅力を広く発信するするとともに、生産者、県民、関係団体、行政が一体となって消費が盛り上がるよう毎年開催されています。今年は170を超えるブースが設けられ、県内各地で生産された旬の野菜や果物、加工品などの販売やご当地食材を使った屋台もあり、県内外から多くの方が訪れていました。

当署は、楽しみながら木と触れ合ってもらおうと丸太切りやモックン作りの体験コーナー、森のクイズコーナーを設けました。

当署のブースにも子供連れなどの沢山の方々が訪れ、丸太切りは、コシアブラなどの12種類の広葉樹丸太を切ってもらい、多様な樹種に関心が寄せられるとともに、丸太を切り落とすたびに大きな歓声が上がりました。

モックン作りは、小枝にボンドで目を付ける簡単な工作ですが、小枝に一つとして同じものがなく、目を付ける位置で様々な表情のモックンが出来上がり、完成するたびに「カワイイ」の声が多く聞かれました。

今回の体験を通じて、沢山の方々に木とのふれあいの機会を提供でき、森林・林業への理解と関心を深めていただきました。今後も様々な機会を通じて、森林、林業や当署の取組を情報発信して参ります。

「ぼうさいこくたい2024 in 熊本」にて取組を紹介(令和6年10月22日)

【企画調整課】

10月19日、20日に熊本市の熊本城ホールや市国際交流会館、花畑広場を主会場に九州で初めて「ぼうさいこくたい」が開催されました。「ぼうさいこくたい」は防災に関する活動を実践する多様な団体・機関が一同に会し、取組・知見を発信・共有する日本最大級の防災イベントとであり、今回で9回目の開催となります。

当局からはブースにて熊本地震で被災した阿蘇地区、令和2年7月豪雨で被災した芦北地区の復旧工事や治山工事の取組を紹介しました。

50人以上の方が熱心に聞きに来られ、当局における防災・減災のための森林整備・治山対策の重要さについて傾聴していただきました。

宮崎県林業普及指導員研修を受け入れ(令和6年10月18日)

【森林技術・支援センター】

10月2日、森林技術・支援センター及び広葉樹展示林(宮崎森林管理署去川国有林に設定)において職員講師のもと宮崎県林業普及指導員研修が行われました。

当日は、広葉樹展示林において、岩下正斉森林技術専門官が広葉樹展示林の概要、早生樹育成の取組や今後の課題などの説明を行いました。

午後からは当センター会議室に移動し、九州森林管理局管内7箇所の試験地で16年経過時の調査結果をとりまとめた「九州地域における低密度植栽の検証」について情報提供を行いました。

また、桑原英隆所長より低コスト造林や獣害対策等について情報提供があり、参加者の方と活発な意見交換を行いました。

森林技術・支援センターでは、今後も視察等を受け入れることにより情報提供に取り組んでいくこととします。

令和6年度「森と湖に親しむ旬間」に伴うダムまつりに参加しました(令和6年9月30日)

【沖縄森林管理署】

●令和6年度 森と湖に親しむ旬間 第8回金武ダムまつり

令和6年7月21日(日曜日)、「第8回金武(きん)ダムまつり」に参加しました。金武ダムのある金武町は、沖縄本島中央部の東海岸に位置しており、果樹、野菜、さとうきび栽培、泡盛、タコライスと多くの特産品が広く流通しています。また、町内を流れる億首川(おくくびかわ)は河口部にマングローブ林が広がり、「日本の重要湿地100」に選ばれているなど自然豊かな町でもあります。

本まつりの開催目的は、人々が森や湖に親しみ、自然とのふれあいを通して、潤いある時間を共有することで、地球環境の保全と水資源への理解を深めた「環境づくり」を推進することとしています。

沖縄森林管理署は、テントブースにおいて「丸太切り」「パネル展」「パンフレット・クリアファイルの配布」を行いました。多くの方に丸太切り体験に参加いただきました。特に親子での参加が多く、子供が丸太を切り親御さんが応援する様子はとても微笑ましいものでした。丸太切り体験やパネル展示等を通じて、普段あまり接する機会がない木材の色・匂い・肌触りを近くで感じていただき、森林の魅力・大切さについても知っていただくことができたと思います。

●令和6年度 森と湖に親しむ旬間 第20回福地ダムまつり

令和6年8月3日(土曜日)、「第20回福地ダムまつり」に参加してきました。今回のまつりは、平成29年に開催されて以来、6年ぶりに開催されました。福地ダムのある東村は、沖縄本島北部の太平洋に面しており、パインアップルの一大生産地となっています。また、面積の約73%は森林で、多種多様な動植物が生息している「やんばるの森」が広がり、世界自然遺産として登録されています。

本まつりの開催目的は、カヌーや自然観察船、川遊びなどを行うことにより、水源地域の重要性について県民の関心を高め、理解を深めてもうらこととしています。

沖縄森林管理署は、「丸太切り」「パネル展」「パンフレット・クリアファイルの配布」を行いました。沖縄森林管理署のブースは、ダムの水路で水遊びを楽しむ親子連れが行き交う場所に設置されており、水着姿の多くの体験者が訪れました。中には当署のブースの前を通るたびに体験に訪れる方もおりました。普段体験することがなかなかできない丸太切りを通じて、森林に親しみを持って頂く、良い機会が作れたと思います。

●令和6年度 森と湖に親しむ旬間 第31回漢那ダムまつり

令和6年8月10日(土曜日)、「第31回漢那(かんな)ダムまつり」に参加しました。漢那ダムのある宜野座村は、沖縄本島の中央に位置しており、コバルトブルーの海など、綺麗な景色が見られるほか、いちご狩りなどの自然体験も楽しめます。

本まつりの開催目的は、県民に森と湖に親しむ機会を提供することによって、心身をリフレッシュし明日の活力を養い、森林やダム、河川等の重要性について県民の関心と理解を深めさせるとともに、宜野座村の観光産業の振興及び地域活性化に貢献することとしています。

沖縄森林管理署は、「丸太切り」「パネル展」「パンフレット・クリアファイルの配布」を行いました。当署にとって3回目のダムまつりとなる今回は、新たに切っていただいた丸太の切れ端に、職員がデザインしたスタンプと絵を描くことができる体験を用意しました。大変好評で、熱心に絵を描いている子もいました。このように木材を通して様々な体験を行うことで、森林への興味を持っていただけたと思います。

「シカ対策講習会(都農町)」を実施(令和6年9月30日)

~令和7年度技術交流発表会に向けた取組~

【西都児湯森林管理署】

令和7年度森林・林業技術交流会に向けた取組の一環として、9月19日、シカ対策に関する講習会を開催しました。

今回の講習会は、技術交流発表会に向け共同で取り組んでいる都農町を対象に、森林総合研究所九州支所から山川主任研究員、鈴木主任研究員の2名を講師に招き、都農町職員と猟友会会員5名、宮崎大学の学生1名(令和6年度インターンシップ体験)、署職員6名の総勢14名が会場となった都農町役場会議室及び尾鈴(川北)国有林に集い実施しました。

午前中は1時間程度、都農町役場会議室において、山川主任研究員から「シカの簡易調査による被害の見分け方」について、また鈴木主任研究員から「塩水により妊娠した雌鹿を誘引する手法」について、それぞれ講義がありました。

現地では、塩水の設置方法や設置に適する場所等について実習しました。

都農町は海岸林を含む国有林約5千ヘクタールを有しており、農林畜産業が盛んな自然豊かな土地ですが、近年ではシカによる農作物や家畜用飼料への被害の拡大、また、人家や海岸林へも出没するなど深刻な問題となっています。

当署では、地域における課題解決と森林の健全な育成と公益的機能の維持・増進のため、引き続き、森林総合研究所や管内自治体及び猟友会と連携し、シカの適正な個体調整を目指す新たな捕獲方法等について模索することとしています。

「北九州ブロック低コスト造林技術の普及に向けた現地検討会」を開催(令和6年9月17日)

【技術普及課】

九州森林管理局は、9月11日~12日において、九州北部(福岡県・長崎県・大分県・熊本県一部・宮崎県一部)の県および市町村職員20名、国有林関係者25名、民間15名、総勢60名で「北九州ブロック低コスト造林技術の普及に向けた現地検討会」を開催しました。

今回の検討会は、県・市町村等民有林関係者との連携を図り、局署及び県・市町村等の連携・協力等に「新しい林業」の推進、地域の課題解決に向け、市町村への技術的支援等を行うことを目的に企画したものです。

1日目(11日)は、大分県九重町(野上平家山国有林209林班)に集合し、ICT等の先端技術によるフエラーバンチャ(伐倒)、T-REX(伐倒~集材~運材)、リモコン式のチッパー(ウッドハッカーメガ)、下草刈り機による作業システムの取組について、久大林産及び松本エンジニアリングより説明があり、その後、実演作業が行われました。

参加者から「T-REXは無人でも操作可能か」「下草刈り機の刃の交換時期は」「チッパーの価格は」などの数多くの意見が出されました。

2日目(12日)は、大分県日田市複合文化施設において、福岡県「人工造林申請・検査へのドローン活用」、大分県「循環型林業経営の実現に向けたと取組~早生樹プロモート林の設置の狙い~」、熊本県御船町「御船町の森林整備の取組について」、森林技術・支援センター「低コストモデル実証団地」等について情報提供を受けた後、活発な意見交換が行われました。参加者アンケートでは、「今回の研修で他地区の情報も得られ、有意義な研修であった」、「分かりやすい説明で情報提供していただいき、大変勉強になった」国有林に望むもの、期待するもの、「今回のような検討会をまた開催してほしい」、「国有林内で様々な実証等を行っていただきたい」と前向きな内容でありました。

最後に、当局梅木業務管理官より「2日間の現地検討会で得た知識などを現場へ持ち帰って、今後、業務に反映していただきたい」との講評があり、2日間にわたる現地検討会および意見交換会を終えました。

当局では、新しい林業の実現に向けて民国連携の体制を強化していくと共に、国有林のフィールドを活用し様々な技術の実証等を行いながら、各署等での現地検討会等を通して情報提供及び技術的支援に取り組んでいくこととしています。

桜島の治山事業について鹿児島大学生に講義(令和6年8月21日)

【鹿児島森林管理署】

鹿児島大学からの依頼を受け、8月2日鹿児島大学農学部3年生26名を対象に桜島地区民有林直轄治山事業の現場において講義を行いました。

当日は、湯之平展望所で小簿政弘総括地域林政調整官から国有林・鹿児島森林管理署の概要、江口晃総括治山技術官から桜島地区民有林直轄治山事業、治山事業での主な工法についての説明を行いました。その後、引の平上流の円形セルダム施工箇所付近へ移動し、岩下晃之主任治山技術官から引の平上流における治山事業と円形セルダムの特徴や利点の説明を行い、その後質疑応答の時間を取りました。その際は大学生から活発な意見や質問が上がり、熱心にメモを取る姿も見受けられました。

天気が良く暑い中ではありましたが、多くの学生が真剣に講義を受けており、今回の参加者の中から一人でも多くの学生が我が職場を希望されることを期待して、講義を終了しました。

令和6年度自然公園クリーン作戦に参加(令和6年8月9日)

【大分西部森林管理署】

7月31日、自然公園の美化思想をより広く普及させることを目的として、大分県九重町の牧ノ戸峠周辺の国有林において、環境省及び九重町主催の自然公園クリーン作戦を、関係団体のボランティア、当署職員を合わせた総勢60人で実施しました。

当日は、長者原の駐車場に集合し、九重町より「自然公園内に沢山のゴミが捨てられています。作業にあたっては怪我をしないよう安全なゴミの回収をお願いします」と挨拶があり、その後、長者原から牧ノ戸峠にわたっての不法投棄されている箇所を5班に別けて作業を実施しました。作業箇所には、空き缶やペットボトルなどの一般ゴミなど散乱している箇所もあり、急斜面で足場の悪い中を苦労しながら約2時間の作業を実施した結果、軽トラック1台分のゴミを回収することが出来ました。

今後もパトロールを強化し、不法投棄対策に取り組んでいくと共に、地元自治体、関係団体と連携した国有林内のクリーン活動を展開していくこととしています。

教職員対象イベント「森の塾」5年ぶり開催(令和6年8月9日)

【技術普及課】

8月6日、監物台樹木園において、令和6年度「森の塾」を開催し、熊本市内小学校から3名ご参加いただきました。

「森の塾」は、森林に対する関心やニーズが多様化する中、森林の役割や利用などについて教職員の方々に理解と知識を深めていただき、学校での森林環境教育に役立ててもらうことを目的として1996(平成8)年から毎年開催してきたイベントです。

2019(令和元)年以降、新型コロナウイルスや監物櫓復旧工事等の影響で実施できておりませんでしたが、この度5年ぶりに開催しました。

午前中は、「園内散策・樹木観察」、「森林の多面的機能」、「木はどうやって育つのか」「森林と人との関係(シカと森林のカード)」、午後からは、「木材の特徴と使い方(はし作りの木工体験)」を実施し、学校へ帰ってからも活用していただけるようなメニューで構成しました。担当課としても教職員の方々と交流できる貴重な機会として充実した一日となりました。

今後も、次代を担う子ども達へ向けて、森林が持つ大切な役割や木材の魅力等を伝えていくため、関係機関と連携しながら森林環境教育を推進していきたいと考えています。今回ご参加いただいた3名の先生方、大変暑い中でしたが、ありがとうございました。

来年度もこの時期に実施予定ですので多数のご参加をお待ちしております。

「しっとっと?国のお仕事」で九州森林管理局ブースを設置(令和6年8月9日)

【技術普及課】

7月31日、8月1日、熊本地方合同庁舎において、九州農政局主催の夏休み特別イベント、「しっとっと?国のお仕事~きなっせ!夏休み見学デー~」が開催されました。

このイベントは、国の機関の仕事を、展示や体験メニューを通して楽しく知っていただくことを目的としたイベントです。九州森林管理局や森林総合研究所九州支所など11機関がブースを出展し、会場には2日間で合計371人の来場がありました。

九州森林管理局の出展ブースでは、森林・林業に関するパネルの展示、パンフレットや「お山ん画」の配布、熊本県産ヒノキの木地とかんなを使った「はし作り」の木工体験を実施し、2日間で約200人の子ども達が訪れ、大盛況でした。子ども達には、木工体験を通じて、木材の魅力、ものづくりの楽しさを味わってもらうとともに、森林・林業について楽しく知っていただくことができました。今年度は局内各課から応援をもらい万全の態勢で臨みましたが、元気いっぱいの子ども達に圧倒された2日間でした。

来年もブース設置予定ですので、家族や子ども達みなさまでお越しください。

令和6年度ゴイシツバメシジミ自然観察会を開催(令和6年8月8日)

【熊本南部森林管理署】

8月6日、「山の日」の記念イベントとして、国の天然記念物である「ゴイシツバメシジミ」の自然観察会を市房山キャンプ場及び周辺の市房国有林で開催しました。ゴイシツバメシジミは、熊本県の水上村と山都町の照葉樹林だけに生息する、体長2センチメートルに満たないほどの小さいチョウであり、幼虫の餌は着生植物のシシンランのみです。参加者は、水上村及び多良木町の小学4年生から6年生までの12名で、三枝豊平九州大学名誉教授と杉本美華アヤミハビル館専門員が講師を務め、室内で生態等を勉強したあと、屋外の観察会に出発しました。

観察場所へ到着とほとんど同時にゴイシツバメシジミを発見できました。参加した子供たちは、シシンランの移植木付近を飛来するチョウの行方を双眼鏡で追ったり、杉本先生の手の指に止まったチョウに歓声をあげたりするなど、興味深そうに観察していました。今回の観察会では、実際にゴイシツバメシジミやシシンランを間近で観察することができ、子供たちにとっても貴重な体験となる場を提供でき有意義な一日となりました。

採材現地検討会の開催(令和6年8月2日)

【大隅森林管理署】

7月24日、システム販売協定者である(株)伊万里木材市場南九州営業所(曽於市末吉町)において、採材現地検討会を開催しました。

この検討会は、より高品質な丸太生産が喫緊の課題であることから、これから最盛期を迎える素材生産事業において、各現場での仕分けによる規格外が減少するよう、品質の知識向上と各規格における許容範囲の認識共有を図ることを目的として、当署の素材生産請負事業体、システム販売協定者及び市場関係者等総勢約60名の参加がありました。

まず、主催者を代表して佐竹敏郎署長から、「木材を有効に利活用することが必要で用途に応じた採材、付加価値を高める採材について、限られた時間ではありますが認識の共有及び意見交換を行いたい」との挨拶の後、6グループに分かれ、選木された丸太15本を見分しました。

その後、各グループから丸太の曲がりや傷、腐れ等、見分検討結果内容について発表があり、ほとんどの丸太において、規格外となる主要なポイントが素材生産請負事業体側とシステム販売協定者側で認識に齟齬がないことが分かりました。発表後、(株)伊万里木材市場南九州営業所小久保邦靖所長から丸太毎に発表内容以外の補足説明及び丸太を製品化する上での規格外の扱い等に関する解説がありました。

今回の検討会を通じて参加者全員が各規格の許容を確認し意見交換をしたことで、素材生産事業における品質の知識と仕分け技術の向上に繋がることを期待しています。

五木地域森林整備推進協定第1回WC会議を開催(令和6年8月2日)

【熊本南部森林管理署】

7月18日、19日に五木地域森林整備推進協定に基づく令和6年度第1回WG会議を開催しました。

18日は大畑国有林59林班に関係者27名が集まり、下刈り(筋刈)箇所及び花粉症対策苗木植付箇所にて、「新しい林業」への取り組み・スギ花粉発生源対策についての現地検討会を行いました。初めに事務局を代表して熊本南部森林管理署髙木周一署長から「新しい林業への取り組み・スギ花粉対策における当署の少花粉対策苗木のモデル林設置の取り組み状況」などの挨拶で始まりました。

下刈(筋刈)では、作業する請負者より筋刈を行う上でのメリット・デメリットの意見を聞き、刈払い作業を実際に行ってもらいました。花粉症対策苗木については、将来的には指定採取源登録を行い、穂木を採取できるよう準備を進めていくことを説明し、地元の苗木生産者からは花粉症対策苗木の生産状況等ご説明をいただいき、台木の作成から関わっていきたいとの意見も頂きました。

19日の会議では、(ア)5年度の実施計画実績報告及び協調出荷状況・6年度実施計画(イ)5年度ロードマップの実施状況(ウ)基幹道等の復旧状況及び今後の復旧計画(エ)令和6年度の取組みについて協議を行いました。なお、7年度からのロードマップの変更案の説明を行い次回の運営会議で決定することとなりました。

熊本県より森林整備課関係の補助事業・シカ被害造林地機能回復支援事業について,局資源活用課からは、3Dレーザー・収穫調査を簡略化するMapry(マプリィ)などの情報提供が行われました。また、JAPICの酒井委員長より「林業機械をもっと普及させ手間をかけずに収入を得られる仕組みを作ってほしい」などのご意見をいただきました。

全ての議事を終え、九州森林管理局松木聡森林整備部長から「所有が入り組んでいる中で、道をいかにうまく連結していくことだと考えている。本協定の意義は、連携した道づくりである。本協定により五木村の林業の活性化を目指していきたい」との挨拶で閉会しました。

局長交代 橘局長が着任記者会見(令和6年7月31日)

【総務課】

7月5日付け人事異動で矢野彰宏前局長が退任し、後任に橘 政行新局長が着任したことから、7月22日、局長室にて着任の記者会見を行ないました。

冒頭、橘局長は、九州での勤務は初めてで、さらに国有林での現場勤務は全て北海道局管内であること、秋田県庁への出向も経験したこと、本庁では業務課長、計画課長、国有林野部長を務めたことなど自身の経歴について説明した後、九州森林管理局長としての抱負を述べました。

具体的には、国有林での低コスト造林等の成果を民有林にも共有していくこと、また、九州では豪雨等の災害対応が予想されるので適切に対応していくこと、併せて、これまでの九州森林管理局が行ってきた取り組みを継続していくことが重要であること等の考えを話しました。

その後に質疑応答が行われ、記者から災害対策や林業後継者問題等についての質問があり、局長からは当局の重点取組事項の考え方を踏まえた回答がありました。また、熊本の印象や趣味・家族についても質問があり、和やかな雰囲気で記者会見を終えました。

大黒小学校~森林教室~(令和6年7月31日)

【大隅森林管理署】

6月19日、鹿屋市立大黒小学校の3年生3名と4年生2名の児童を対象に、門田国有林153林班内の「たかくま ふれあいの森」で森林教室を行いました。

最初に紙芝居「雨水のぼうけん」で森林にはどんな木があるのか、水はどこからくるのか、水を蓄えたり空気をきれいにしたりする働きがあることなどについて説明。児童は、森林の働きや針葉樹と広葉樹の違い、木肌や葉っぱによって木が見分けられることなど理解したようでした。また、近くの湧水池は森林が雨水を蓄えてできていることに驚いていました。

その後「たかくま ふれあいの森」に入り木の名前や特徴、用途を説明しながら奥へと進み「森林の巨人たち100選」のスダジイに到着。その大きさと年齢(樹齢250年)に驚いていました。また、空洞化したスダジイの幹の中を覗いたりして興味津々のところ『穴が空いているけど大丈夫なの?』と心配する児童もいました。

下山後のおわりには『この森林にはどんな虫がいますか?』などの質問があり、大変和やかな時間となりました。

今回の森林教室で学んだことをきっかけに、参加児童が森林へ興味を持つことを願っています。

「一ツ瀬川流域森林整備連絡会議」を実施(令和6年7月30日)

【西都児湯森林管理署】

7月16日、児湯広域森林組合会議室を会場に、宮崎県児湯農林振興局及び管内7市町村の林務担当者並びに森林組合及び森林施業プランナーを有する事業体、西都児湯森林管理署職員の総勢30名が集い、一ツ瀬川流域森林整備連絡会議を開催しました。

はじめに、児湯農林振興局林務課主幹から宮崎県が全国初となる再造林推進条例に関する「再造林プロジェクト」について触れ、県内の再造林率日本一を目指し、取り組むべき必要な施策や各種補助の申請手続き等について説明しました。

続いて、児湯農林振興局西米良駐在主任が「市町村森林整備計画」における、ゾーニングの手法や関連する森林経営計画及び伐採後の造林申請等について、また、当署からは、令和5年度から適用となった「森林作業道の一部改正」の概要、併せて壊れにくい路網整備の作設方等について説明しました。

説明後の参加者へのアンケートでは、通常業務に係る基礎が学べ、今後の業務に役立てられるなどの意見があり、高評価を得ることができました。

今後は、関係者間で協議の上、現地検討会を実施するなど、引き続き一ツ瀬川流域の特色を生かした森林施業や諸課題の解決に向けて、流域の関係者が連携して取り組んでいくことを確認して閉会しました。

鹿児島署並びに桜島詰所の看板製作(令和6年7月29日)

【鹿児島森林管理署】

本署並びに桜島監督員詰所(治山)の看板が経年劣化により傷みがひどかったため、この度新たに作成することとしました。

共に、営林署から森林管理署へと名称変更になってから20数年の時が経ち、文字も擦れ色合いも悪くなっていました。まず、看板自体については年輪の詰まったヒノキが使われていたため再利用することとし、カンナ掛けから始まりサンダー掛け防腐剤及び塗装までをひととおり実施しました。

次に、一番重要な看板文字をどうするかと思案していたところ、昨年度、本年度の新規採用である和智愛加里さん、一川彩華さん両職員が書道の有段者であることが判明し、さっそくお願いしたところ快く引き受けていただきました。それぞれ、味のある文字で書き上げていただき見事な仕上がりとなりました。

来訪者も新たな顔として掲げられた看板を目にされお褒めの言葉をいただき、鹿児島森林管理署の存在をPRするものとなりました。

都城市中学生が職場体験学習(令和6年7月18日)

【宮崎森林管理署都城支署】

当支署では、6月26日、27日の2日間において、都城泉ヶ丘高等学校附属中学校からの職場体験学習を受け入れました。同校では生徒の主体性を身に付けさせるため、職場への依頼の段階から生徒自身で打合せを行い今回の教育活動となりました。

1日目は、支署内において原口尚也森林技術指導官より、国有林野事業及び当支署の業務内容等の説明を行いました。その後山田森林事務所管内の森林整備事業保育間伐(活用型)の現場に移動し、園田節朗森林官から事業内容等の説明を行い実際に稼働している高性能林業機械の状況を見学しました。午後からは森林整備事業(誘導伐:密着造林型)実行済箇所にて、植付・シカネット設置の必要性について説明を行いました。

2日目は、高城森林事務所管内の立木販売跡地・下刈完了箇所の見学を行い造林事業の必要性・重要性について説明しました。午後からはドローン操作方法を学んだあと署内職員と一緒に健康管理医の講話を聴講し、その後当支署若手職員との意見交換を行い「入庁のための学業の進め方、1日のルーティーン、やりがい」等の質問がありました。最後に収穫調査用具の使い方や測量機器の計測方法を学び2日間の体験学習を終えました。

職場体験を通して「今回現場などを見学して、森林を様々な視点から見たことで、見る目が変わり山づくりの大変さを学ぶことができ、これを将来に生かしていきたいです。2日間貴重な体験をさせていただきありがとうございました」との感想がありました。

今回の職場体験で経験したことを、秋の文化祭で発表するとの事で、国有林野事業の取り組みなどの理解・普及等の一助となるのではと期待しています。

屋久杉土埋木を銘木市に出品(令和6年7月12日)

【屋久島森林管理署】

令和6年7月5日、鹿児島県木材銘木市場協同組合において銘木市が開催され、当署から屋久杉土埋木約9立方メートルのほか、製品生産請負事業で発生した支障木及びヤクスギランド駐車場付近の危険木処理で発生した高齢級のスギ約16立方メートルを出品しました。

銘木市への出品は1年ぶりということもあり、開催前から多くの買受人の方々が材を熟覧する姿が見られ注目の高さが伺えました。

屋久杉土埋木はきめ細かな年輪や杢が出そうな材もあったことから最高入札額は1立方メートル当たり単価(税抜)で約3,111千円、平均単価は約1,422千円となり、屋久杉土埋木の価値をあらためて実感する結果となりました。

また、高齢級のスギも関心を集め、屋久杉土埋木に劣らない熱気のなかで入札が行われ、最高入札額は1立方メートル当たり単価(税抜)で約3,000千円、平均単価は約559千円となり、通常出材されることのない高齢級スギ材への期待を反映した結果となりました。

引き続き、屋久杉土埋木の伝統産業用資材として計画的な供給を図りつつ適切な管理及び販売を実施していくこととしています。

南太平洋の島国 ソロモン諸島から(令和6年7月8日)

~JICA海外協力隊 礒崎愛永隊員(前総務課)からの便り~

【総務課】

2023年7月からソロモン諸島でJICA海外協力隊として活動しています。

ソロモン諸島は国土面積の約90%を森林が占める森林国です。熱帯雨林気候に区分されることから、樹木の生長は早く、植栽後20年で伐期を迎えます。

森林資源が豊かなソロモン諸島ですが、海外企業による大規模な商業伐採が行われており、持続可能な森林経営ができていない実態があります。海外企業は住民から伐採する権利を買い取り、伐採した丸太を輸出していっています。しかしながら、ソロモンの国家収入を支えているのもこの丸太輸出なのです。持続可能な森林経営にシフトしつつ、国家収入を維持するために、私が所属するVATA(Value Added Timber Association)という半官半民の組合では、丸太で輸出するのではなく製材品として付加価値を付けて輸出する取組を進めています。私は主に製材加工の技術支援と、規格外の製材を使った家具作りに取り組んでいます。

ソロモンでは、家具や日用品のほとんどを輸入したプラスチック製品に頼っています。しかしながら、ソロモンには使用済みのプラスチック製品を処理するための処理施設がなく、ゴミとなったプラスチックを埋め立てている状況です。ソロモン国内での家具作りは、このごみ問題を解決するための糸口にもなると考えています。

ソロモンで製材品として扱われる主な樹種はVitex、Rosewood、Kwila(メルバウ)、Akwaで、どれも比重が大きく硬く、乾燥させると割れや反りが発生しやすい樹種です。日本の木材と性質が異なるため扱うのが難しいのですが、手先が器用なソロモン人とお互いの知識を共有しながら日々試行錯誤しています。

また、ソロモンには日本のような木材の乾燥機がないため、天然乾燥がメインとなるのですが、製品の質を向上させるためには乾燥機を導入することが必要となってきます。今後はソロモン国内の製材所と連携し、雨季があるソロモンでの木材乾燥に力を入れ、ひいては木材産業の足腰を強くしていくことを目指して活動していきます。

「虹の松原」松くい虫防除(空中散布)を実施(令和6年5月31日)

~佐賀県、唐津市、唐津警察署、地元の団体等の協力で松くい虫防除を実施~

【佐賀森林管理署】

5月23日早朝、佐賀森林管理署(猪島署長)では、唐津市の虹の松原国有林において、松くい虫被害を防止するためのヘリコプターによる薬剤散布を行いました。実施にあたり、前日には佐賀県、唐津市、地元漁協等の関係機関と打合せを行い、確認飛行や各々の持場、役割分担等の確認を行いました。当日は、例年になく好天に恵まれ、風もなくスムーズに薬剤散布を実施することができ、唐津警察署の協力のもと、県道等の交通規制や散布による事故もなく、約2時間ほどで終了することが出来ました。なお、人家、宿泊施設等周辺は15日~17日の間で地上散布を実施しました。

松くい虫被害(マツ材線虫病)の防除は、マツノザイセンチュウを運ぶマツノマダラカミキリを駆除することを目的として行い、羽化する前のこの時期に実施しており、松くい虫被害は、直近5年間の平均では約300本程度に抑えられています。

当署では、国指定の特別名勝である虹の松原を保全することは重要な課題であると考えています。今後も、松原の公益的機能の役割と景観保持のため、佐賀県、唐津市、ボランティア団体、地元各団体や地域住民と連携して「虹の松原の保全・管理」に取り組んでいくこととしています。

技術開発・研究目標の着実な達成と普及に向けて(令和6年5月27日)

~低コストモデル実証団地経過報告会~

【技術普及課】

九州森林管理局では、持続可能な林業を確立するうえで不可欠となっている造林コストの低減等を目的に熊本南部森林管理署管内西浦国有林21林班に低コストモデル実証団地(以下「実証団地」という」を平成29年度設定し、現地検討会等を開催するとともに平成4年度には、成果集をホームページに掲載するなど、技術開発・研究目標の着実な達成とその普及に向け取り組んでいます。

今年も5月9日に各研究機関関係者(森林総合研究所九州支所、九州育種場、宮崎大学、九州森林管理局、熊本南部森林管理署)29名が参加し、経過報告会を現地と中小企業大学校人吉校にて開催しました。

現地では、各機関が設定したゾーン(試験区)毎に令和5年度の調査内容、調査結果等について説明を行いました。

午後は、中小企業大学校人吉校に移動し、令和6年度の調査内容、保育計画及び第3期への継続予定の有無等について、情報の共有と意見交換を実施しました。

この実証団地については、これまで約1,700名の方が視察等に訪れております。興味のある方九州森林管理局森林整備部技術普及課までご連絡ください。

安房中学校の生徒が職場を体験(令和6年5月27日)

【屋久島森林管理署】

屋久島森林管理署では、毎年、安房(あんぼう)中学校3年生の職場体験を受け入れています。今年度は5月21日~23日の3日間、生徒2名を受け入れました。

体験1日目は、署において草野次長より屋久島森林管理署の業務内容等の説明を行い、その後、生徒たちは安房貯木場に移動し土埋木等の見学を行いました。午後からは、職員から図面等の見方について説明を行い、森林の管理の仕方について学びました。

2日目は、生徒はコンパス測量の機器や計測の仕方、GPSの操作方法を学んだほか、現場では治山事業の説明を受け、完成したコンクリート谷止工を見学しました。また、保安林制度等についても学びました。

最終日となる3日目は、製材所を見学した後、職員からシカの捕獲や森林整備事業の一連の流れ、ドローンの操作方法を学ぶとともに、屋久島森林生態系保全センターの職員からは森林管理署周辺にある樹木の名前や特徴を学びました。

最後に、生徒から、職場体験を通じた感想等を発表してもらい、3日間の職場体験を終了しました。

今回の職場体験は、短い期間ではあったものの生徒たちは真剣に学び、森林・林業への理解を深めることができたのではないかと考えています。今後、将来の職場候補の一つとして考えていただくことを期待します。

第35回平成新山防災視察登山(令和6年5月23日)

【長崎森林管理署】

5月13日に、雲仙岳の「平成新山」(1483m)において九州大学地震火山研究センターと島原市主催の「平成新山防災視察登山」が開催されました。この防災視察登山は、関係機関が普段立ち入りが禁止されている警戒区域内に入り、火口周辺に形成された溶岩ドームの現状を共有するため、毎年春と秋に行われています。今回は関係機関等から約90名が参加し、長崎森林管理署から3名が参加しました。

山頂では、九州大学の松島健教授が、「頂上付近の火山ガス温度は、噴火した時は500℃近くであったが、現在は80℃~90℃で推移しており、火山活動は落ち着いている」と説明された上で、「今後も引き続き、火山活動や突発的な土石流に警戒する必要がある」との話がありました。

また、国土交通省雲仙砂防管理センターによると、「溶岩ドームは自らの重さで平成9年の計測から26年間で計1.45m島原市側に移動しており、1年間では約5.5cm移動している」との説明がありました。

最後に、気象庁から「噴火につながる兆候は見られないが、今後も突発的な火山活動が起きた時に備えて、自治体等が避難訓練を実施していく必要がある」との話があり、今回の防災視察登山は、噴火から30年以上経った今でも防災意識の大切さを改めて考えさせられる1日となりました。

第74回沖縄県植樹祭に参加しました(令和6年5月23日)

【沖縄森林管理署】

令和6年5月18日(土曜日)、沖縄県、(公社)沖縄県緑化推進委員会および南城市の主催により、沖縄県南城市の大里こども園において、第74回沖縄県植樹祭が開催されました。大会テーマ「育もう 緑とこどもの未来」の下、私たちの周りにある恵まれた自然環境を守り、ともに育み、すべての方が自然の恩恵を受けられる環境づくりに努めていくことを目指し、国・県・市町村の関係者や関係団体のほか、多くの地元参加者の中、盛大に開催されました。

大会では、カニステル、クワ、テリハバンジロウ、デイゴ、ユウナ、ミニサンダンカなどの、実をつけたり花を咲かせたりする樹種の苗木が400本以上植えられました。また、南城市の花木であるクチナシの苗が一般参加者に250本配布されました。

来年度の植樹祭は、南城市のお隣の八重瀬町での開催予定です。沖縄森林管理署では、地域における豊かな緑の育成活動に、引き続き協力してまいります。

天候が心配されましたが無事開催 天候が心配されましたが無事開催 |

来賓者席の様子 |

緑の少年団と署長が協力して土を盛ります |

緑の募金にご協力いただきありがとうございました(令和6年5月23日)

【技術普及課】

今年も緑の募金全国一斉強調月間である「みどりの月間」(4月15日~5月14日)にあわせて緑の募金運動を実施しました。

緑の募金贈呈式として、4月19日に九州森林管理局局長室で九州国有林採石協会中田博基会長、4月24日に熊本市中央区のKKRホテル熊本で一般社団法人九州林業土木協会山本求道会長より、それぞれ緑の募金が手渡されました。

また、4月25日から再開した監物台樹木園に入園された皆様からも多くの募金が寄せられました。

集まりました募金は、国土緑化推進機構と熊本市地域みどり推進協議会を通じて、身近な地域の森林(もり)づくりや地球温暖化の防止など、各種活動の活性化に活かされています。このたびは、緑の募金運動へのご協力、誠にありがとうございました。

緑の募金運動協力団体一覧(敬称略・順不同)

一般社団法人 九州林業土木協会

一般社団法人 林道安全協会九州支所

一般財団法人 日本森林林業振興会熊本支部

一般財団法人 森林・林業調査研究所九州支部

九州国有林採石協会

九州国有林林業生産協会

株式会社 森和

令和6年度 島原市防災対策現地視察に参加(令和6年5月16日)

【長崎森林管理署】

5月10日、島原市において、国・県の出先機関、警察、消防の防災関係8機関から41名が参加し、防災対策現地視察が開催されました。

この視察は島原市が主催しており、梅雨入りを前に防災関係機関による危険箇所の現地視察を行い、災害発生時に迅速な連携と対応ができるよう毎年この時期に行われているものです。

当日は、杉谷公民館において、関係機関が防災対策取り組み状況の説明を行い、当署からは、眉山の治山事業について、宮崎海治山技術官がドローンで撮影した写真をもとに、令和5年度の整備状況や眉山観測システム業務の観測結果の報告、また、令和6年度の工事予定箇所や令和5年度に九州森林管理局において実施した災害事象シミュレーションの結果についての説明を行いました。

その後、眉山管内に場所を移し、各渓流にある構造物の役割や観測システムの設置箇所、近年の土砂移動状況等の説明、質疑応答を行いました。

古川隆三郎島原市長からは、「眉山の治山施設の整備に感謝している。国・県を含め、関係機関の協力を今度ともよろしくお願いしたい。」と治山事業の取り組みについて御礼の言葉がありました。

長崎署では、引き続き地域住民の安全・安心のために各関係機関、地域住民との連携を図り、情報の受発信を強化してまいります。

雲仙ミヤマキリシマ保全活用連絡協議会発足式(令和6年5月16日)

【長崎森林管理署】

令和6年5月11日(土曜)に雲仙ミヤマキリシマ保全活用連絡協議会発足式が雲仙田代原トレイルセンターにて開催され、オブザーバーとして本署から秋吉総括森林整備官が出席しました。発足式の後には、田代原風致探勝林にてミヤマキリシマ保全活動として長崎大学生とともに下草刈りを行いました。

本協議会は、雲仙市の花であるミヤマキリシマを保全し観光資源として活用することを目的とし、金澤秀三郎市長を発起人とし、環境省や長崎県、長崎大学、NPO法人奥雲仙の自然を守る会、雲仙市、長崎森林管理署等10団体により立ち上りました。

ミヤマキリシマは、ツツジ科の植物でピンクや白、紫色の花を咲かせ、毎年5月頃に満開を迎えます。昭和初期には、雲仙市の草原地域に多く群落を形成していましたが、草原の減少に伴い昭和初期には880haほどあった群落も年々減少し、現在では10~15haとなってしまいました。田代原風致探勝林(レクリエーションの森)の群落も同様に減少傾向にありましたが、NPO法人奥雲仙の自然を守る会とレクリエーションの森の協定を行い、レク森の整備を行いながら、ミヤマキリシマの咲く草原を維持しています。

雲仙国立公園は、国内で最初に選定された国立公園の1つであり、今年で90周年を迎えます。本協議会では、10年後の100周年を見据えて、ミヤマキリシマ群落を保全し回復を目指していくこととしています。

発足式後の記念イベント集合写真 |

下草を刈る金澤秀三郎雲仙市長 |

都会の中の憩いの森林「監物台(けんもつだい)樹木園」3年ぶりに開園(令和6年5月13日)

【技術普及課】

監物台樹木園は、熊本地震で被災した「監物櫓」の復旧工事に伴い、2021年6月から休園していましたが工事が完成したことから、4月25日から再開しました。

今年は、例年よりフジの開花が早く、大藤棚の見ごろは過ぎていましたが、再開初日には約220名が訪れ、「開園を待ち焦がれていたのでうれしい」といった声のほか、「こんな素敵な場所があることを知らなかった」という声もありました。

5月3日には、再開記念イベントを開催し、丸太切り・薪割り体験のほか、松ぼっくり炭、サクラの小枝鉛筆の記念品配布、森林鉄道のビデオ上映など行いました。復旧した監物櫓の期間限定内部公開もあったことから、ゴールデンウィーク期間中(4月27日~5月6日)の総来園者数は約6,600名と大盛況でした。

再開に向けては、老朽化したサクラの伐採をはじめ、県道にかかる危険木の強剪定など夜間作業を含む様々な作業を進めるとともに、局内各部および近隣署・森林技術・支援センターの協力のもと職員実行による園内整備、ベンチ修復、記念品製作など行ってきました。

以前と比べ、花壇のチューリップ・バラなど花の数は減っていますが、都会の中の憩いの森林として「多種多様な木々」に親しんでいただきたいと思います。

今後は、少しずつ木々の整姿剪定を行い、樹形を整えていくとともに、園内にある施設「みどりの交流館」を森林・林業の情報発信基地として整備していく予定です。ぜびご来園ください。

開 園 日/ホームページの開園日カレンダーをご確認ください。

開園時間/9時から17時

入 園 料/無料

駐 車 場/なし

治山・林道工事コンクール表彰式行う(令和6年4月24日)

【森林整備課】

令和5年度治山・林道工事コンクール表彰式を4月24日に九州森林管理局大会議室において実施しました。

本コンクールは治山・林道工事における設計・施工技術の向上、並びに関係者の意欲高揚を目的に実施しており、令和4年度に施工した工事の中から工事内容が良好で他の模範に当たると判断された、治山工事部門5社、林道工事部門3社に対して九州森林管理局長賞の表彰を行いました。

また、局長が林野庁へ推薦した2社の工事が、農林水産大臣賞(林道工事1社)、林野庁長官賞(治山工事1社)を受賞したことに伴う伝達表彰を行い、当該工事の監理技術者等に対し、九州森林管理局長賞を授与しました。

矢野九州森林管理局長から 「各社が長年にわたって培ってこられた高度な施工技術により優れた工事に対しまして改めて敬意を表する次第であります。国有林野事業に引き続きご尽力いただきたい」との祝辞を述べ表彰式を終了しました。

受賞者は次のとおり

農林水産大臣賞 楠見229林道新設工事 第一建設株式会社

林野庁長官賞 芦北地区治山工事(浦平外1) 那須建設株式会社

九州森林管理局長賞

【工事の部】

丸山治山工事(関連災) 牟田建設株式会社

由布鶴見岳治山工事(施設災) 清川産業株式会社

桜島地区治山工事(引の平及び長谷川下流) 坂本建設株式会社

朝倉地区治山工事(杷木志波15(下道目木)) 株式会社多田組

芦北地区治山工事(鶴外1) 大富建設株式会社

秋切谷113林道新設工事 有限会社髙橋建設

堅山61林道新設工事 株式会社大坪建設

黒岩1069林道新設工事 吉村工業株式会社

【技術者の部】

楠見229林道新設工事

現場代理人:松浦 一輝、主任技術者:杉田 栄次(第一建設株式会社)

監督職員:久保田 利郎

芦北地区治山工事(浦平外1)

現場代理人:紙森 啓司 、監理技術者:菅原 一(那須建設株式会社)

監督職員:松永 和久

「令和6年度 九州森林管理局重点取組事項」記者発表(令和6年4月24日)

【企画調整課】

4月24日、九州森林管理局では、令和6年度の重点取組事項について記者発表を行いました。

令和6年度重点取組事項は以下の7事項です。

(資料は九州森林管理局の重点取組事項:九州森林管理局 (maff.go.jp)に掲載)

【取組1】多様な森林の整備に向けた取組

【取組2】花粉発生源対策の加速化

【取組3】造林事業における徹底した軽労化・省力化

【取組4】市町村等の森林・林業行政への技術支援

【取組5】あらゆる手段を駆使したシカ捕獲対策の強化

【取組6】地域の安全・安心の確保や環境に配慮した国土保全

【取組7】保護林や世界自然遺産等の貴重な森林生態系の保全

その後の質疑応答では、記者からそれぞれの事項(特に花粉対策及びシカ対策)について質問があり、局長及び担当部長から現状や今後の見通し等を交えながら回答し、取組への理解を深めていただきました。

お問合せ先

総務企画部総務課

担当者:総務課課長補佐(総務担当)

ダイヤルイン:096-328-3500