菊池渓谷山開き式(令和6年3月26日)

【熊本森林管理署】

3月12日、令和6年の菊池渓谷の山開きが、菊池渓谷を美しくする保護管理協議会の主催により、当署など関係機関から約30名が参加して開催されました。

まず、神職による神事及び関係機関による玉串奉奠が行われ、今シーズンの安全が祈願された後、主催者を代表し協議会会長の江頭実菊池市長が「例年4月期に山開きを実施していたところであるが、コロナ渦により減少していた入場者も回復し、特に外国からの入場者が急増しており早期に開園の要望が多数出されたことから、今シーズンは3月から開園することにした。今後とも各関係機関の皆さんと連携しながら魅力ある安全で快適環境となるよう整備を進めたい」と挨拶され、来賓として当署中村雄二次長が「林野庁においては、森林サービス産業の推進に取り組んでおり、当署としても、くまもと自然休養林菊池水源地区が更に発展するよう全面的にバックアップして参りたい」と挨拶しました。

最後に、関係機関の代表者と山開き式に元気な歌で花を添えた地元保育園の園児とともにテープカットを行い山開き式は終了しました。

当署としては、今後とも多くの方々が菊池渓谷に足を運んでいただき、美しい森林の景観や美味しい空気を吸って心も体もリフレッシュして欲しいと考えております。

五木地域森林整備推進協定に係る運営会議を開催(令和6年3月22日)

【熊本南部森林管理署】

2月26日、五木地域森林整備推進協定に係る運営会議が各協定者及び、JAPICなどのオンライン参加者を含め33名が出席し、五木村役場にて開催されました。

初めに、髙木周一熊本南部森林管理署長から「本年度から現地検討会も再開でき、これからもコストの低減や収益の確保に向けて具体的な取組を続けていきたい」と開会の挨拶があり、木下丈二五木村長からは「五木地域の林業が未来に繋がるよう施業団地がモデルとなることを期待している」との挨拶で議事が始まりました。

議事では、令和5年度実施計画の実績、令和6年度実施計画が統一図面などにより説明され、ロードマップの進捗や来年度の協調出荷について協議、令和6年度現地検討会については、引続き「作業の軽労化、省略化や安全性の向上」を課題として熊本南部森林管理署で取組んでいる「筋刈」と「長方形植」が提案され、同意されました。

意見交換では、(1)路網の災害復旧が遅れているため搬出が出来ない、(2)現在の中間土場では搬出が不利になるなどといった意見が出され、いくつかの課題があるものの各協定者の意向を第一に尊重し、経営が不利になることのないように進めていくことが確認されました。

また、球磨地域振興局から苗木の生産量についての情報があり、小花粉苗木の定義や苗木の不足について意見が交わされました。

オブザーバーとして参加された光田靖宮崎大学教授からは、「これから主伐を進めていくというのは林業振興という点ではいいと思うが、それにより災害が発生したりすることがないように進めてほしい」とアドバイスをいただきました。

最後に、大道一浩森林整備部長から「なかなか進まない面もあると思うが、五木の振興は林業の振興といえるので、一歩でも前へ進めるように引き続き整備協定での取組をよろしくお願いしたい」との挨拶で閉会しました。

令和5年度 第2回九州森林管理局保護林管理委員会を開催(令和6年3月8日)

【計画課】

令和6年2月16日、全委員出席のもと令和5年度第2回保護林管理委員会を開催しました。委員会では、事務局から令和5年度保護林モニタリングの調査結果の評価や令和6年度保護林モニタリング調査実施箇所(案)等について説明し、委員からは、シカの影響を受けた森林の評価や被害対策の重要性についての意見をいただき、植生維持や回復のためには、保護林が位置しているような奥地森林を意識したシカ被害対策の継続が必要であると改めて認識する機会となりました。

また、米田委員より、これまでの保護林モニタリング調査データの変化について分析した結果から、九州のブナ林(主に国有林の保護林)に温暖化や二ホンジカが与える影響についての考察を報告いただきました。保護林モニタリング調査を開始した2007年と比較するとブナの幹数が減少していることや、標高ごとのブナの幹数の経年変化から、温暖化によるブナ帯、亜高山針葉樹林帯の成林可能域の減少とシカの採食圧による低木層の未成立等により、九州の一部地域の森林生態系が深刻な状況を迎えつつあることが示唆されました。

今後も保護林周辺の生態系の変化を把握しながら、植生保護柵の設置・維持管理を中心としたシカ被害対策や他機関との連携によるシカ捕獲の継続により、保護林の森林生態系の維持・回復に努めていく考えです。

なお、本委員会の議事概要及び会議資料は保護林管理委員会のページに掲載しています。

「保護林管理委員会ページアドレス」https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/keikaku/hogorin/hogorinnkannriiinnkai.html

国民一人一人が、森を支える。森林環境税(令和6年3月6日)

【林野庁森林利用課】

|

|

|

|

|

|

日本の森林は、国土の約7割を占め、地球温暖化や災害を防ぎ、豊かな水を育むなど、私たちの命や暮らしを支えています。この大切な森林を持続的に守り育てていくため、「国民一人一人が、森を支える」新たな仕組みとして、「森林環境税・森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境譲与税(以下「譲与税」という。)は、森林整備を推進する観点から徴収に先んじて譲与が開始されており、令和5年度で5年目を迎えました。全国の市町村では、譲与税の活用により、間伐等の森林整備、人材育成・担い手の確保、木材利用・普及啓発などの取組が展開されており、取組市町村数、活用額のいずれも着実に増加しています。譲与税の使途は、自治体ごとにホームページで公表していますので、地域での取組状況もチェックしてみてください。

林野庁においても、こうした地域の森林・林業の未来に向けた取組を、より分かりやすく紹介するため、林野庁ウェブサイトに写真を多用した譲与税ページを開設しています。また、林野庁公式SNSにおいても、取組事例を写真付きで紹介・発信しています。

各市町村では、森林所有者への意向調査の結果を踏まえた森林整備や、積立基金も活用した木造公共施設の整備などの取組も始まっており、来年度以降も、更なる取組の進展が期待されます。

林野庁としても、引き続き、自治体の皆様と協力しながら、各地域での効果的な活用に向けた支援に取り組むとともに、譲与税による成果を積極的に広報してまいります。

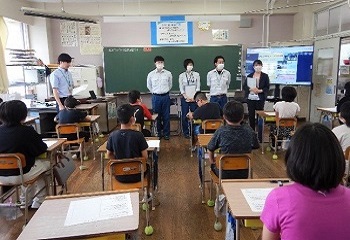

「木と子供のふれあい森林教室」を開催(令和6年3月5日)

【西都児湯森林管理署】

令和6年2月20日、西都市銀上学園銀上(しろかみ)小学校1年生から6年生までの全校生徒9名を対象に、森林環境教育の推進の一環として、当署が主催する森林教室を開催しました。

例年にない暖かい気温に恵まれた中、西都市森林・林業産業活性化議員連盟、西都市農林課、西都木材青壮年会、森林管理署職員の総勢15名が参加しました。

生徒たちへは、森林(もり)の働きや、木を伐採してきちんと植えて育てていく、伐った木は建築資材や家具などとして利用していくことが大切であると、クイズを交えて説明しました。

また、紙芝居による木の働きを分かり易く説明し「植える→育てる→伐る→使う」のサイクルがとても環境にやさしいこと、また、私たちの生活に必要なものであることなどを伝えました。

木工作品の制作では、本立てを作りました。

ほとんどの生徒が初めての体験だったようで、周りの大人たちに手伝ってもらいながら、中には釘打ちを失敗しながらも、作品が完成すると歓声が上がり「とても楽しかった」と声をかけてもらいました。

最後に、1年生が生徒を代表して「お礼の言葉」を述べ、とても和やかな時間となりました。

令和5年度農林水産省就業体験実習(春季)受け入れ(令和6年2月27日)

【熊本南部森林管理署】

熊本南部森林管理署では、2月14日~16日、宮崎大学農学部3年の学生1名を農林水産省就業体験実習(インターンシップ)として受け入れ、当署の業務内容等についての体験実習を行いました。

実習では、熊本南部森林管理署の業務概要を始め、(1)木材の調査から生産・販売(2)低コストモデル実証団地現地調査(3)保護林の活動(4)治山事業・林道事業(5)新しい林業について実施しました。

研修1日目は、高性能林業機械の現場見学、ICT機器を使用した収穫調査、市場見学を行い調査から生産・販売の流れと最新の技術について説明しました。また、低コストモデル実証団地現地において、目的ごとに設定されたプロットの成果について説明し、講師から研修生へ「数年後に見て違いを比較してみては」と提案しました。研修2日目は、白髪岳生物群集保護林、市房ゴイシツバメシジミ稀少個体群保護林の現地調査を行い、シカネットによる植生保護・ゴイシツバメシジミの食草となるシシンランの保全活動等の重要性について説明しました。研修3日目は、治山・林道事業の目的・役割について説明し、現場において、構造物を見ながら目的・役割を説明しました。また、研修最後の講義として「新しい林業」について、新しい林業の目的、活動状況について説明し、研修生は、国有林だからできる魅力に引き込まれたようでした。

3日間という短い期間の就業体験実習でしたが、研修生からは、「署の業務については勿論、自分の将来に対する想いやこれからやるべきことに対してなど様々な面で沢山の発見や成長を感じることができました。業務について知るだけではなく、実際に働いている方々と関わることができたからこそ得られた刺激があったと感じております。この経験を活かしてこれからも様々なことに挑戦して取り組んでいこうと思います」との感想をいただきました。今回の業務を体験し林野庁職員の業務の幅広さを体感したとのことであり、これらの経験を活かして、近い将来、私たちの職場で活躍してくれることを期待しています。

第66回愛林駅伝競走大会開催される(令和6年2月27日)

【熊本森林管理署】

令和6年2月17日、熊本県山都町において、第66回愛林駅伝競走大会が開催されました。

当駅伝は昭和31年に、青少年に自然愛護の心を育て、緑豊かなふるさとづくりへの意識の高揚をはかることを目的に始まり、今回で66回を迎えます。

当日は雲一つない晴天の中、開会式では名誉会長の井上智晴署長から「この大会は林を愛する駅伝、森林を手入れすることで豊かな森林が作られていくので、将来職業の選択肢の一つに林業も考えていただければと思う。この大会が怪我無く、無事に終わる事を祈念します」と挨拶がありました。

今回も、山都町や近隣の中学校から6校が参加し、総勢15チームがやまと文化の森からスタート。矢部地区中心部を周回するコース5区間14.3㌖で競走が繰り広げられました。

沿道から温かい声援や仲間からの応援を受け白熱した大会となり、昨年に引き続き、見事「甲佐A」チームが50分45秒で優勝しました。

芦北地区の災害復旧等事業の完了報告と知事から感謝状の贈呈(令和6年1月11日)

【治山課】

令和5年12月25日、熊本県庁において芦北地区特定民有林直轄治山施設災害復旧等事業の完了報告並びに知事感謝状の贈呈式が行われました。

この事業は、令和2年7月豪雨が大規模災害復興法の「非常災害」に指定されたことを受け、熊本県から国に対し、被災した治山施設や林地の復旧について、国の直轄代行で行うことを求める要請があったことから、九州森林管理局が芦北地区の民有林36箇所において災害復旧事業を行ってきたものです。

式典には、熊本県庁から蒲島郁夫知事をはじめ、千田真寿農林水産部長、中尾倫仁森林局長、くまモン営業部長兼しあわせ部長のほか、芦北地域振興局などからも関係者が出席され、当局からは矢野彰宏局長、池田秀明計画保全部長、林友和治山課長外関係職員が出席しました。

冒頭、当局治山課の片山雅明災害対策専門官から当事業の概要や対応などについて説明するとともに、矢野局長から36カ所の工事が無事完了したことを報告しました。

その後、蒲島知事からは、高度な技術と経験をもって早期に工事を完了したことに対するお礼の言葉と併せ、矢野局長に感謝状が贈呈されました。

今後も当局は、国民の安心安全を優先に地元住民や関係行政機関の皆さんと協力して事業を実施して参ります。

「有害鳥獣捕獲等に係る現地検討会」開催(令和6年1月5日)

【宮崎北部森林管理署】

12月12日と13日の2日間にわたり、高千穂町の二上国有林2081林班と日向市の尻無川国有林79林班の2会場において、西臼杵支庁、東臼杵農林振興局、日向市役所、門川町、西臼杵森林組合、耳川広域森林組合、各事業体、関係猟友会各支部、西都児湯森林管理署、本署職員など2会場併せて総勢57名が参加し、「有害鳥獣捕獲等に係る現地検討会」を開催しました。

この検討会は、県内においても野生シカの生息区域の拡大により被害が深刻化していることから、関係機関等との情報共有と捕獲技術の向上及び効率よく捕獲できる罠を目指し、林野庁が推奨している「小林式誘引捕獲法」を各地域に広く紹介し捕獲効率の向上を目指すものです。

当日は、「小林式誘引捕獲法」の発案者である林野庁国有林野部経営企画課小林正典環境保護企画係長と九州森林管理局保全課の坂之上勘太企画官、宮木利浩主査を講師として招き、アドバイザーとして九州森林管理局森林技術・支援センター職員の派遣もいただきました。

1日目の高千穂町会場での検討会では、まず古島勝美宮崎北部森林管理署長より、「今回の検討会は、捕獲効率の高い罠の掛け方の紹介であり、捕獲技術を各地域に持ち帰ってもらい周りの皆さんに広めてもらいたい」との挨拶があり、その後、小林正典係長による講義があり、小林式誘引捕獲法開発の経緯・実施事例・捕獲手順・実演等の指導がありました。

意見交換では、参加者から「ヘイキューブをシカが食べるのか」「どのくらいまで匂うのか」「いくらぐらいするのか」などの熱心な質問が多く出されました。

2日目は日向市に会場を移し、高千穂町会場と同じく小林正典係長から小林式誘引捕獲法の講義と実演等も交えながらの指導をしていただきました。参加者からは、「罠は大きい方がいいのか」「ヘイキューブはどの程度で交換すればいいのか」など1日目と同じく多くの質問がありました。最後に宮崎北部森林管理署長より「今回の検討会を機に、国有林、民有林が連携してシカ捕獲に取り組んでもらい適正頭数に近ずけたい、捕獲等ついてご相談があれば森林管理署に連絡をいただきたい」との講評があり、現地検討会を終えました。

当署では、今後も関係行政機関等で連携し、小林式誘引捕獲法を各地域に普及させ、より捕獲効率のよいシカ捕獲に取り組んでまいります。

九州フォレスター等活動推進会議を開催(令和6年1月5日)

【技術普及課】

11月28日から29日の二日間にわたり、九州森林管理局において、九州管内のフォレスター等が地域で活動する中で新たな課題への対応や知識・技術力向上のフォローアップを目的に「フォレスター等活動推進会議」を開催し、九州各県・市町村職員及び局署職員88名が参加しました。

会議初日は、花粉症対策の取組の一環として、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木育種センター九州育種場の久保田正裕育種課長から「九州地域における花粉の少ない品種の開発とその特性について」と題して、特別講演が行われました。また、熊本県御船町の地域林政アドバイザー高添孝司様と鹿児島県森林組合連合会市町村サポートセンターの山之口猛様から各地で取り組まれている地域林政アドバイザーの活動報告と課題等について発表を受け、意見交換を行いました。

2日目は、熊本県及び大分県によるフォレスター等に関する情報提供(事例発表)が行われました。また、本会議終了後、九州・沖縄8県及び森林整備センター九州整備局と九州森林管理局のフォレスター等との繋がりを深め活動の推進と情報共有を図ることを目的として設立された「九州フォレスター等連絡協議会」が開催され、各機関から森林総合監理士合格に向けた取組や課題等について意見交換や情報提供が行われました。

なお、講演等については、次のとおりです。

【特別講演】

『九州地域における花粉の少ない品種の開発とその特性について』

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 林木育種センター九州育種場育種課長 久保田 正裕氏

【林政アドバイザーの活動報告】

『御船町における市町村森林整備計画等の取組と今後の課題について』

熊本県御船町地域林政アドバイザー 高添 孝司氏

『鹿児島県におけるもりサポの取組と市町村の取組について

鹿児島県森林組合連合会市町村サポートセンター長 山之口 猛氏

【情報提供】

『森林管理経営制度の推進と地域の担い手支援』

熊本県上益城地域振興局農林部林務課 参事 杉本 加奈子氏

『早生樹造林の推進に向けた「プロモート林」の造林について

大分県農林水産部林務管理課 副主幹 井上 八州人氏

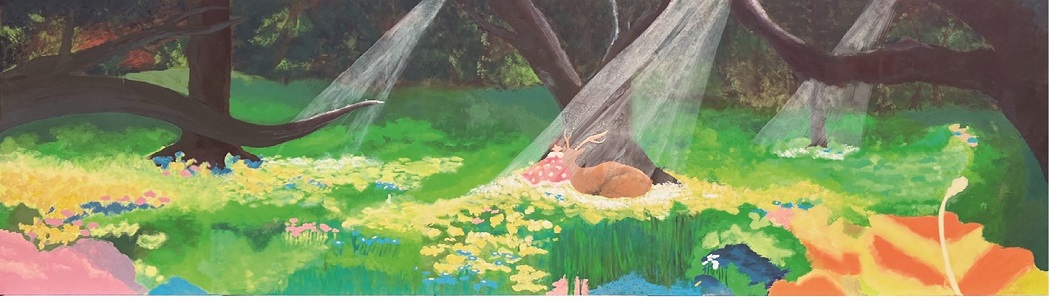

油彩画の寄贈(令和5年12月27日)

【熊本森林管理署】

水と森と光の美しいコラボレーションを四季折々に魅せてくれる国有林にある菊池渓谷を見事に描かれた油彩画を、阿蘇市在住の下村サツミさん(83歳)から寄贈いただきました。

12月26日、寄贈者の長男で熊本森林管理署の主任事務管理官下村裕治さんが代理で、その油彩画を井上智晴署長に手渡され、早速、玄関ホールに飾らせていただきました。

寄贈者の下村サツミさんは、10年程前の70代で油彩画の教室に通い始め、今も趣味として油彩画を描かれているとのことで、そのあくなき探求心に職員も背筋が伸びる思いで油彩画を眺めていました。

皆様も署にお越しの際は、是非ご鑑賞いただきますようご案内いたします。

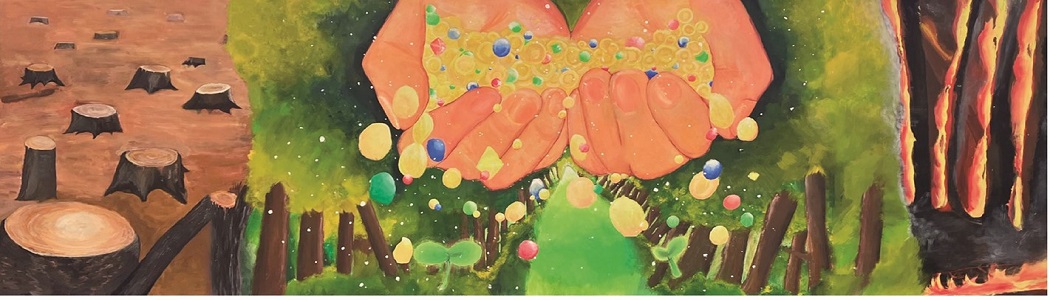

第19回森林(もり)のアートギャラリー(令和5年12月26日)

【技術普及課】

森林の多面的な役割や私たちの生活との関わりなどについて自由に表現した「森林のアートギャラリー」を九州森林管理局と(一財)日本森林林業振興会熊本支部との共催により実施しました。

地球温暖化などの様々な環境問題に注目が集まる中、森林と人との関りを表現してもらおうと設定した今年度のテーマ「森林の未来予想図」を基に、熊本市内の中学生に森林の役割や重要性を絵で表現していただきました。

12校から27作品の応募があり、その中から入選6作品を選ぶ下絵審査においては、主催者・共催者・熊本市教育センターによる審査会に加え、職員も山に親しむ機会になればと、今年度から職員投票を実施し6作品を選出しました。

入選した各校においては、約3か月の制作期間で、慣れない大型パネルへの表現に苦戦しながらも、各校制作グループで協力していただき、どれもテーマ性のある素晴らしい作品に仕上がりました。

6作品の中から1作品を選ぶ最優秀作品審査は難航しましたが、熊本市教育センター協力のもと最優秀賞1点、優秀賞5点を選考しました。

12月16日(土曜日)には表彰式を実施し、各校の生徒、教諭及び保護者の計79名が出席し、各校制作グループから作品に込めた「思い」を発表していただき、最後に記念撮影を行いました。

展示されている作品は道行く人たちの心を癒し、地域の方々からもご好評をいただいております。自然や森林について考えてもらうことを期待し、今後2年間展示します。

なお、今回の受賞作品は次のとおりです。(絵では上から順に)

1 最優秀賞 「今と未来」 熊本市立 長嶺中学校 美術部 2年生

2 優秀賞 「守るべきもの」 熊本市立 北部中学校 美術部 2年生

3 優秀賞 「光と影」 熊本市立 西山中学校 美術同好会 1年生

4 優秀賞 「調和」 熊本大学教育学部附属中学校 美術部 2年生

5 優秀賞 「共栄」 熊本市立 武蔵中学校 美術部 1・2年生

6 優秀賞 「命のはじまり」 熊本市立 出水南中学校 美術部 1年生

採材検討会を開催(令和5年12月26日)

【大隅森林管理署】

令和5年12月13日、肝属郡錦江町の名辺迫国有林3006る林小班において、採材現地検討会を開催しました。この検討会は、森林資源を無駄なく適切な用途で、価値の高い製品として販売することを目的として、当署管内の素材生産事業体、システム協定者及び市場関係者総勢54名の参加を得て開催しました。

当日は、主催者を代表して神崎弘治署長より、「忌憚のない意見交換をしていただいて、採材技術の向上を図り、国有林事業のみならず民有林での素材生産にも役立てていただくようお願いいたします」と挨拶がありました。

その後、素材生産事業体とシステム協定者及び市場関係者が複数のグループに分かれ、それぞれ1本の木に対してどういう採材が適しているかを検討し、その内容を参加者に発表したうえで造材を行いました。造材前は通直に見えた材が、造材して見ると曲がっているなど改めて採材の難しさを感じる場面もありましたが、実際に切った材を生産者・需要者の双方が確認し意見交換をすることで、採材技術の向上に繋がったのではないかと考えています。

コウヨウザン植栽地における現地検討会及び意見交換会の開催(令和5年12月26日)

【北薩森林管理署】

北薩森林管理署は、12月12日、伊佐市小床国有林2107林班において、九州森林管理局から矢野彰宏局長、池田秀明計画保全部長、大道一浩森林整備部長を始め14名、関係事業体から7名、当署職員23名の総勢44名による「コウヨウザン植栽地における現地検討会及び意見交換会」を開催しました。

本現地・意見検討会は、当署管内に三好産業株式会社とのコウヨウザン分収造林契約地が約80haあり、最近はその旺盛な生長等から鹿児島県や市町、事業体等の現地検討会が開催されるなど、コウヨウザンに対する認知度や期待度が高まってきているところです。

このような中、国有林の職員においても早生樹として期待の高いコウヨウザンに対しての知識等を高めることを目的として、分収造林契約者である三好産業株式会社及びコウヨウザン苗木生産者の株式会社迫田興産の協力を得て企画したものです。

現地検討会では、冒頭、佐藤敏郎署長より本検討会の主旨等についての挨拶により開会し、三好産業株式会社から現地の生育状況等について説明を受け、その後、さつま町中央公民館に場所を移し、矢野局長からの挨拶をいただき、株式会社迫田興産からコウヨウザン育成や苗木生産技術について、局関係各課・当署から情報提供や保安林の指定施業要件や森林計画上の管理経営の指針への位置付け等の課題についての説明を受け、熱心な検討・意見交換を行い、有意義な現地・意見検討会となりました。

今回の現地・意見検討会を終えて、当署としても、コウヨウザン植栽や育成に向けての課題を再認識するなど大きな成果があったと考えるところであり、今後においても、意欲ある関係事業体と連携し、早生樹として期待の高いコウヨウザンの普及に取り組んでいくこととしています。

伊佐市・鹿児島県猟友会伊佐支部と「有害鳥獣被害対策協定」を締結(令和5年12月26日)

【北薩森林管理署】

令和5年11月29日、鹿児島県伊佐市橋本欣也市長と鹿児島県猟友会伊佐支部清水剛吏支部長、北薩森林管理署佐藤敏郎署長は、伊佐市における「有害鳥獣被害対策協定」を締結しました。

これは、これまで伊佐市における二ホンジカやイノシシなどの有害鳥獣被害対策に対しては、国有林は国有林で、民有林は民有林で、農地は農地でそれぞれに捕獲や防除等に取り組んできたところですが、拡大する野生鳥獣被害に対して、官民一体となった有害鳥獣被害対策に取り組むため、伊佐市における国有林面積12,957ha、猟友会伊佐支部会員232名による鹿児島県下最大規模の協定を締結したものです。

協定については、国有林内の捕獲入林範囲の拡大や捕獲用のワナの貸与、伊佐市においては民有林における捕獲に対して森林環境(譲与)税の有効活用を検討するなどを行い、積極的な有害鳥獣被害対策に取り組むこととしました。

また、今回の協定の取組の一つとして、令和5年度の国有林内の新植予定地にシカネットを設置せずに、野生動物撃退装置「モンスターウルフ(北海道の会社が制作)」を設置し、その周辺に猟友会によるワナを設置することで、防除と捕獲を連携した新たな有害鳥獣被害対策を全国初の取組として実証することとしました。(設置予定は令和6年1月末)

快挙 林野庁長官賞(最優秀賞)ダブル受賞(令和5年12月26日)

【森林技術・支援センター】

11月30日に林野庁において、令和5年度国有林野事業業務研究発表大会が開催されました。

森林技術部門は、森林技術・支援センター岩下正斉森林技術普及専門官が「九州地域における低密度植栽の検証」、森林保全部門は、林野庁業務課の増井琴羽供給係長、技術普及課坂本徹也緑の普及係長(両名とも元宮崎森林管理署都城支署勤務)が「自然環境に配慮したシカ対策」~シカネット回収から再生利用~として発表しました。

結果は、2課題とも見事に林野庁長官賞(最優秀賞)を受賞しました。これまでに最優秀賞は、各部門でも受賞していますが、今回のダブル受賞は初めての快挙となりました。

増井係長、坂本係長の発表については、各局の技術普及担当者等が選ぶ「職員が選ぶ大賞」も受賞されています。

また、今年度から新たな取組として、これまでの業務研究発表会の優良な発表課題の成果を一層活用していくために、参考となる事例を特別発表として紹介することになり、森林技術・支援センター白濱正明所長が「低コスト造林技術の実証と民有林への普及」に向けて~次世代造林プロジェクトの取組~と題し、低コストモデル実証団地の概要と成果や民有林への普及に向けた取組等について発表しました。

なお、受賞した2課題については、今後、「情報誌 林野」に掲載されることになっています。

「一ツ瀬川流域森林整備連絡会議による現地検討会」を実施(令和5年12月22日)

【西都児湯森林管理署】

令和5年12月7日、森林総合研究所九州支所より山川主任研究員を招き、児湯農林振興局、管内市町村、森林組合及び事業体等職員22名を対象に、シカの広域多点調査及び低コスト造林(下刈)に関する講義及び現地検討会を行いました。

西都市コミュニティセンターでのテーマに関する講義の後、現地に移動し、班ごとにシカの広域多点調査を実施しました。シカの嗜好または忌避する草本・木本類を見分けながら、頭数の増加が原因となる山林荒廃の見分け方などを学びました。参加者からは地域におけるシカネット設置など対策の判断材料として利用していきたいとの声が聞かれました。

低コスト造林(下刈)については、条件により異なるが、高下刈や筋刈を行うことでシカの嗜好植物を残し、植栽した苗木の被害抑制につながる可能性があるとの説明を受け、参加者からは、取り組みを検討したいとの意見がありました。

今回の現地検討会の成果が、流域内で広く普及するように、引き続き、関係者と意見交換を継続することとしています。

「シカ被害対策協定」に係る意見交換会を実施(令和5年12月22日)

【西都児湯森林管理署】

令和5年11月10日、西都児湯森林管理署会議室において、当署とシカ被害協定を締結している行政機関(西都市、西米良村、木城町、川南町、都農町の担当者)による意見交換会を実施しました。

協定締結から数年が経過し、人事異動等により担当者も交代したことなどにより、協定の取り扱いにばらつきがあったことから、くくり罠貸出に当たっての考え方や罠の管理方法、また、借用に係る手続きの方法など、改めて協定機関と再確認を行い、意思統一を図りました。

意見交換では、「部品交換のため、機材の各名称を分かるようにしてもらいたい」、「罠の設置に係る市町村担当者の講習会を開催してもらいたい」などの意見があるなど、協定締結後の意見交換の必要性を再確認しました。

引き続き協定の円滑な運営により、獣害の被害軽減に努めてまいります。

五木地域森林整備推進協定第2回WG会議を開催(令和5年12月20日)

【熊本南部森林管理署】

12月13日及び14日に五木地域森林整備推進協定に基づく第2回WG会議を開催しました。

1日目は、熊本県有林の造林作業現場に関係者30名が集まり大型ドローンによる資材の運搬、GNSS(多周波)による測量、3Dレーザによる立木調査など、「作業の省力化に向けての現地検討会」を行いました。

大型ドローンでは、着陸しなくても資材が接地したら自動で外れるフックに、GNSS(多周波)は、単一周波のみのGPSと違い2周波の衛星をとらえることで、誤差修正を行い精度が高まるといった説明に関心が集まっていました。

2日目には、熊本南部森林管理署の会議室で、WG会議が行われ、事務局を代表して、髙木周一署長から「昨日の現地検討会を踏まえ、協議を進めていただきたい」との挨拶で議事が始まりました。

議事では、前日実演した測量データからの作図や面積計算、3Dレーザのデータから立木調査結果、3D図面の展開などの事務的処理や成果を共有して質疑に入りました。

各機器の能力や精度、価格などについて意見が交わされ、既に大型ドローンを使用している協定者からは、「林野庁のマニュアルには、ドローン運搬が有効になる距離などが載っているが、実際に使うと人肩には戻れない」との意見や、別の協定者からは「それぞれいいものだと思う、実際に使ってみたいので国有林から貸出はできないか」といった前向きな意見も出されました。

現地検討会の意見交換の後は、今年度の事業計画やロードマップの進捗状況について各協定者から報告があり、次期運営会議の開催日を決定してすべての議事を終了しました。

最後に、大道一浩森林整備部長から「個々の事業については、災害の影響もあるようですが、連携できるところは連携して整備協定を進めていただきたい」との挨拶で閉会しました。

ニッセイ熊本の森で育樹ボランティア(令和5年12月19日)

【熊本森林管理署】

12月10日、熊本市小萩国有林において、公益財団法人ニッセイ緑の財団【理事長 清水一朗】主催による「『ニッセイ未来を育む森づくり』ニッセイ熊本の森育樹活動」が開催され、当署職員6名を含む98名が育樹体験活動を行いました。

この取組は、平成21年3月に分収造林契約を締結した当該法人の森において、当財団が育樹活動として例年実施しているものです。

はじめに、主催者を代表し開保津日本生命熊本支社長から、「この取組は1992年から全国204箇所に138万本の苗木を植栽し、そのうち熊本県内の6箇所においても2014年から約900名が参加して育樹活動を継続しているものです。本日も楽しく育樹活動を行って下さい」と挨拶がありました。

来賓として井上智晴熊本森林管理署長より、国有林野事業への理解と協力に対するお礼と当財団が取り組む森林を愛する人づくり事業等に対する敬意を込めて、「森林浴と言う言葉もありますので、「ニッセイ熊本の森」の中で美味しい空気を吸って、心も体もリフレッシュして頂きたいと思います」と挨拶されました。

その後、参加された皆さんは、髙瀬智晶総括森林整備官による作業上の注意事項等について指導を受け、準備された手鋸を使用して、9班に振り分けられた当署職員らの付き添いの下で、それぞれの受持ち区域のヒノキ造林木のつる切りやクヌギ区域の除伐作業に約一時間従事し、青空の中で心地よい汗を流しました。

おおすみ木材まつりに参加(令和5年12月13日)

【大隅森林管理署】

11月23日に鹿屋市霧島ヶ丘公園において、鹿屋市農業まつりと併催して第25回おおすみ木材まつりが3年ぶりに開催されました。

この木材まつりは、大隅地域の林業・木材産業関係者が県産材需要拡大、業界の活性化及び森林の役割について地域の方々に理解してもらうことなどを目的として開催しており、林産物等の展示・販売や木工体験を行いました。

当署では、パネルの展示、しおり・バッジ作り、便利台づくり体験を実施し、多くの親子連れに足を運んで頂きました。しおり・バッチ作りではそれぞれが個性あふれる作品を作り、便利台づくりではお父さんがお子さんにトンカチの使い方を教えるなど、仲良く作業する微笑ましい光景が繰り広げられていました。

特に便利台づくりは子供さんからの人気が高く、80個を作成するなど、多くの親子連れが来場され当署のブースは大盛況となり、笑い声の絶えない楽しい時間となりました。

今後も、子供が主役になれる木材まつりとなるように工夫を凝らした出展を行うなど国有林のPRが出来るよう取り組むとともに地域イベントに積極的に参加して行きます。

鹿屋農業高校職場体験受け入れ(令和5年12月13日)

【大隅森林管理署】

当署では、毎年、鹿屋農業高校農林環境科2年生の職場体験を受け入れており、今年度は、3名の生徒を11月14日から17日までの4日間受け入れました。

体験学習については、初日に国有林の概要や当署の業務内容を説明し国有林野事業を知って頂くとともに、海岸保安林の保全業務、ドローン操作の体験、保育間伐(活用型)や造林事業、林道事業、治山事業の請負現場での現地見学と作業の体験、コンパス測量や収穫調査の体験、大隅市場での木材流通のしくみを学習して森林の循環利用や国土保全など森林管理署の一連の業務について、見たり実際に体験して学んで頂きました。

最終日には、生徒それぞれから職場体験を終えての感想について発表があり、初めて見る伐採の現場や崩壊地等の復旧工事など授業では学習できないこと、知らなかったことが多数あった様子で、森林管理署のイメージが体験前と大きく変わったと話していました。

今回の職場体験で、生徒の皆さんに森林・林業及び森林管理署への関心を深めて頂けたと考えるとともに、将来の進路選択の一助となればと願っています。

最後に、この職場体験でご協力頂いた請負事業体や市場の方々に心からお礼を申し上げます。

佐賀県の林業担い手となる若手林業従事者6名が技術の研鑽(令和5年12月8日)

【佐賀森林管理署】

11月20日、21日の両日、佐賀県森林組合連合会主催で、西松浦郡有田町「大絵本国有林1019林班」で実行中の、佐賀森林管理署発注事業の「森林整備事業(保育間伐【活用型】)」請負箇所をフィールド提供し集合研修が実施されました。

この集合研修は、佐賀県内の森林組合や林業事業体に所属する6名(フォレストワーカー2年目)が参加しました。

佐賀県内の森林の特徴は、森林率45%、人工林率は67%で全国トップの人工林率となっており、伐採時期を迎えた人工林(46年生以上)が約7割となっています。

このような中、林業担い手の育成が課題となっています。従来の森林施業は、チェーンソー、刈り払い機等を使った作業で身体への負担も大きかったこともあり、近年では、作業の効率性や身体への負担等を改善するため高性能林業機械の導入が進んでおり、新規就業者が必要となる知識・技能を集合研修で習得することとしています。

現地研修では、講師を務める(株)西部林業「川名技術指導部長(林業技士)」からフォワーダの操作技術について説明があり、その後研修生により、スギ丸太をグラップルで積み込み土場まで運んで集積する操作を丁寧に指導されました。

実際に操作した研修生に聞くと、グラップルで丸太を掴む時に先端の差し込み操作が難しいとの声が聞かれました。

当署としては、このような研修開催にあたっては、国有林のフィールドを積極的に提供し、林業担い手の育成の支援に努めて参ります。

また、この集合研修を通して、研修生の皆さんがより安全で高い技能を習得し、今後の活躍を期待するところです。

一ッ葉の森林で民・官合同でのイベントを開催(令和5年12月7日)

【宮崎森林管理署】

11月12日、宮崎市内の一ツ葉海岸林周辺において、当署主催の「民・国合同の一斉清掃」を実施しました。

この取組は、毎年、宮崎県下一斉に行われている清掃活動「クリーンアップ宮崎」の開催に合わせ実施しているもので、関係行政機関、林業事業体、地元企業等から45名が参加しました。

当日は、晴天にも恵まれ、海岸林に投げ捨てられたペットボトル等のゴミを拾い、1時間ほど作業を行いました。この取組は、ゴミの不法投棄や環境汚染について、民・国一体となって考える貴重な機会であり、今後も活動を継続し、地域住民へ不法投棄の防止を呼びかけ、海岸林の環境保全に努めていく考えです。

また、一斉清掃終了後は、前浜国有林に設定している「連合宮崎ふれあいの森」において、連合宮崎による森林整備活動への指導協力を行いました。

この取組は、連合宮崎の協力依頼に応え毎年実施しているもので、51名の参加者が保育作業(下草刈り)を行いました。

参加された皆さんの奮闘で、林内はきれいに整備され、より親しみやすい景観となりました。

快晴の下、一ツ葉の森林に参加者の清々しい笑顔があふれる1日となりました。

屋久島世界自然遺産登録30周年記念シンポジウムの開催(令和5年12月6日)

【計画課・屋久島森林管理署・屋久島森林生態系保全センター】

屋久島は、令和5年12月11日に世界自然遺産登録30周年を迎えます。

それを記念して11月25日、島内外から総勢約400人が参加し、屋久島世界自然遺産登録30周年記念シンポジウムが開催されました。

シンポジウムは、第一部と第二部で構成され、第一部では、まず、主催者を代表して、環境大臣、農林水産大臣、鹿児島県知事の挨拶があり、農林水産大臣の挨拶では、これまでの取組等に対し関係者への敬意を表するとともに、引き続き世界自然遺産「屋久島」の森林を保全していくため、森林生態系の維持・向上に努めていく旨、青山林野庁長官が代読されました。また、来賓からは、鹿児島県選出の森山裕衆議院議員が挨拶され、その後、茂木健一郎氏による基調講演や、屋久島の30年の振り返り、トークセッション等が行われ成功のうちに終えることができました。

第二部では、屋久島高校吹奏楽部や西部航空音楽隊によるジャズ、ポップス等の多彩な曲の演奏が行われ、シンポジウムの全ての日程が終了しました。

当署においては、午前中にシンポジウムの会場入口付近において、木工教室を開催し、「モックン人形づくり」や「コースターづくり」、「屋久杉の箸づくり」を体験してもらいました。

屋久島森林生態系保全センターでは、屋久杉巨樹・著名木47本の写真パネル展示と縄文杉などの3D画像のコーナーを設け、子供から大人までゲーム感覚で楽しんでもらいました。

今後も関係機関等と連携を図りながら、国民の財産である世界自然遺産「屋久島」の森林を保全し、貴重な森林生態系の維持・向上に努めて参ります。

鹿児島県並びに鹿児島市との筋刈り勉強会(令和5年12月5日)

【鹿児島森林管理署】

11月21日、当署平治国有林48た林小班において鹿児島県庁、鹿児島地域振興局、鹿児島市、鹿児島森林管理署による筋刈り勉強会を実施しました。

まず最初に、香月英伸署長による「新しい林業」を目指す取り組みの一環として、生産性の向上や造林作業の省力化についての説明を行いました。その後、低コスト造林の下刈の手法の一つである現地の筋刈り箇所を視察しながら、嶋徹矢首席森林官より現地に筋刈りを計画した経緯や交互刈りを取り入れた説明が丁寧になされました。県・市の参加者たちは初めて見る筋刈り現地の撮影や作業方法などを興味深く質問され活発な意見交換が行われました。

後半は、九州電力(株)、(株)BlueBeeの協力により、今後の下刈の機械化の一つであるドローン下刈の実演を行ってもらいました。参加者からは、実用化に向けてはまだまだ今後の課題はあるものの、造林作業の中で一番過酷な下刈作業において従事者の安全確保、軽労化のためにも今後の機械化には大いに期待との意見が出されました。

第34回平成新山防災視察登山に参加(令和5年11月29日)

【長崎森林管理署】

11月13日、雲仙普賢岳の溶岩ドーム「平成新山」(1483m)において九州大学地震火山研究センターと島原市主催の「平成新山防災視察登山」が開催されました。この防災視察登山は、火口周辺に形成された溶岩ドームの現状を関係機関で共有することを目的に毎年春と秋に行われており、今回は関係機関等から101名が参加し、九州森林管理局からは治山課3名、長崎森林管理署4名の計7名が参加しました。

当日は、あいにくの天候のため山頂まで行くことはできず、山頂付近の岩場で九州大学の松島教授、気象庁担当者、砂防管理センター長から説明等がありました。松島教授からは、「火山活動は静穏でマグマ噴火の兆候は見られない」との見解を示された上で、「水蒸気爆発や地震などによる崩落には引き続き警戒意識を持つことが必要である」との説明を受けました。気象庁担当者からは、溶岩ドームの歴史、噴火が起きた場合の想定される被害についての説明があり、砂防管理センター長からは、「大規模な崩壊が起きた場合には、自治体と協力して住民を素早く避難させる必要がある」との話がありました。

今回の防災視察登山は、噴火から30年以上経過した今でも防災意識の大切さを改めて考える1日となりました。

令和5年度 国有林内のクリーン活動を実施(令和5年11月22日)

【佐賀森林管理署】

11月14日、嬉野市塩田町、杵島郡白石町を通る県道351号線に接する、久間横山国有林及び辺田横山国有林内で不法投棄ゴミを回収しました。今回のクリーン活動にあたっては、県道を管理する佐賀県杵藤土木事務所から職員2名の参加をいただき、佐賀森林管理署の職員13名と合わせて総勢15名で実施しました。

はじめに、佐賀森林管理署の田中靖政事務管理官(総務グループ)から回収作業時の注意事項、作業手順の説明の後、2班に分かれて作業に入りました。

現地の不法投棄の状況は、県道と国有林の作業道が接するところで、人目につきにくい道下の斜面にテレビ、冷蔵庫、タイヤ、空き缶、空き瓶など大量に投棄されており、参加者一人一人の手作業により回収しました。

回収したゴミは、分別して1トン積みトラック1台と軽トラック1台に積み込み、さが西部クリーンセンターへ運び処理しました。

今回のクリーン活動により、散乱していた不法投棄ゴミを回収したことで本来の森林を取り戻しました。

また、作業終了後には「不法投棄禁止」の看板を設置しました。

今後も、日常の巡視業務を継続するとともに 、地元自治体等の協力も得ながら引き続き不法投棄防止に取り組むこととしています。

森林・林業の技術交流発表大会を開催(令和5年11月21日)

【技術普及課】

11月1日と2日の両日に亘り、熊本市・くまもと県民交流館パレアにおいて「令和5年度森林・林業の技術交流発表大会」を開催し、九州各県の森林・林業関係者や森林・林業を学ぶ高校生、森林管理局署等の職員など300人近くの関係者が参加しました。

この発表大会は九州林政連絡協議会が主催し、産・学・官の森林・林業関係者が日頃取り組んでいる活動の成果を発表し、技術の交流や情報交換を行うことにより、森林・林業の活性化を図ることを目的に開催しているもので、今回で29回目となります。

今年度は、再造林の抵抗コスト化など森林・林業に関する新たな取組や地域材を利用した新商品の開発など23課題(一般の部17課題・高校生の部6課題)の応募がありました。

大会の1日目は、冒頭に同協議会会長の矢野彰宏九州森林管理局長より、発表者や本大会に対して激励の挨拶があり、一般の部14課題の発表が行われ、2日目は、一般の部3課題と高校生の部6課題の発表の後、(国研)森林研究・整備機構 中熊九州育種場長より「花粉症対策、森林吸収源対策に貢献する林木の品種開発」というタイトルで特別講演が行われました。

最後に、審査委員長の(国研)森林総合研究所 塔村真一郎九州支所長より各発表について審査講評があった後、九州林政連絡協議会長賞(一般の部:最優秀賞2課題、優秀賞4課題)、九州森林管理局長賞(高校生の部:最優秀賞1課題、優秀賞2課題)及び一般社団法人 日本森林技術協会理事長賞(一般の部又は高校生の部:特別賞1課題)の受賞者の発表と表彰式が行われ、2日間に亘る発表大会を終了しました。

地元町内会と合同で不法投棄回収作業を実施(令和5年11月21日)

【熊本南部森林管理署】

11月15日、人吉市大畑町内の国道221号沿線及び大畑国有林内において、人吉市、衛生連合会大畑・矢岳校区支部、熊本南部林業土木協会の協力のもと、当署職員合わせた総勢37名で合同の不法投棄の回収を行いました。

作業開始にあたり衛生連合会大畑・矢岳校区支部長から「衛生連合会は、毎年4回それぞれの校区ごとで不法投棄のパトロール及び不法投棄の回収作業を実施しておりますが、未だにあとをたたない不法投棄がなされている。今年も森林管理署関係のたくさんの方々にご協力をいただき感謝申し上げる」との挨拶の後、各班に分かれ作業を開始しました。

作業は、人吉市からえびの市に抜けるループ橋周辺で、車から投げ捨てられた一般ゴミや国道から入り込んだ箇所にはテレビ等の家電も多く捨てられており、急斜面で足場の悪い中作業にあたりました。回収されたゴミは、可燃ゴミと不燃ゴミごとに分別し、人吉市協力のもと処理施設への搬入を行い、可燃ゴミ210キロ、不燃ゴミ260キロの計470キロの回収量となりました。

当署としましても引き続き関係機関との連携・協力のもと不法投棄防止対策の取り組みを進めていく考えです。

小林式誘引捕獲法の講習会(女性狩猟者の会)の開催(令和5年11月21日)

【保全課】

10月17日、九州森林管理保全課が竹田市にてシカくくりワナ(小林式誘引捕獲法)の講習会を開催しました。

この講習会は、小林式誘引捕獲法に興味をもった女性狩猟者の会(大分レディースハンタークラブ)からの要請によるもので、九州森林管理局保全課が講師となり、同会員11名と大分森林管理署の森林官ら2名が参加しました。

「小林式誘引捕獲」とは、林野庁職員の小林さんが考案した捕獲手法であり、シカが口元に前足を置いて餌を食べる習性や石などの障害物を避けて歩くことに着目したもので、くくりワナの周囲に石や餌をドーナツ状に設置します。

これまでのくくりワナは、獣道を探して設置していましたが、小林式誘引捕獲法はその必要がないため、狩猟初心者向けの狩猟方法です。

座学では、小林式誘引捕獲法の考案の経緯や利点、捕獲手順、設置方法などを説明し、現地実習では、ワナ設置の実演を行うとともに、参加者と指導者が4班に分かれて実際にワナを設置しました。

この講習会では、女性が扱いやすいワナなどの情報交換も行い、参加者からは、「分かりやすい解説と様々な工夫、そして現地での実際の罠掛けを通して沢山勉強させてもらいました。もう少し秋が深くなれば実際に仕掛けてみたい」と感想が寄せられました。

シカ被害は、林業経営や森林の公益的機能の発揮などに深刻な影響を与えていますので、今後も高い捕獲効率が期待できる「小林式誘引捕獲法」の普及ための講習会開催に取り組むこととしております。

ドローン研修に市村の職員が参加(令和5年11月17日)

【企画調整課】

11月8日~10日にドローン研修を開催しました。

今年から国有林職員だけでなく市町村職員も参加の対象とし、熊本県の人吉市から2名、五木村から1名、宮崎県の西米良村から1名の計4名の市村職員に参加していただきました。このドローン研修では、現地での飛行訓練だけではなく会議室でのオルソ画像(3D)の作成までをカリキュラムとしています。

参加された市村職員からは、「知らない技術・知識を勉強できた」、「地元にきてドローン研修・説明会を開催してほしい」という意見や「アクシデントにより待つ時間があり、時間がもったいなかった」などの意見をいただきました。

来年も市町村職員を参加の対象にする予定ですので、ご参加をお待ちしております。

「デジタル技術の活用に係る現地検討会」、「日報アプリ説明会」を開催(令和5年11月10日)

【熊本南部森林管理署】

11月7日、林野庁委託事業である国有林活用型生産・造林モデル実証事業として委託受託者である(一財)日本森林林業振興会と林野庁業務課により管内生産請負者を対象として「デジタル技術の活用に係る現地検討会」、局資源活用課による「日報管理アプリの説明会」を開催しました。

この国有林活用型生産・造林モデル実証調査委託事業は全国で2署を対象としたもので、国有林の事業発注を通じて、林業事業体を育成していくため、レーザ計測成果等の新たな技術を活用した伐採から造林までの事業構想の作成や当該事業構想を踏まえ、請負事業体による新たな技術の活用を促す事業発注について実証するものです。

午前中は、えびの市文化センターにて林野庁より現地検討会の目的等について、振興会よりデジタル技術の活用について、局より日報管理アプリについて説明がありました。

午後からは、大畑国有林の誘導伐予定箇所に移動し、スマホにインストールしたQField及びFRDによる路網設計データを基に現地の状況と見比べながら使用方法や活用方法等の説明が行われました。また、実演をふまえ参加事業体と意見交換が行われ「当署管内すべてが利用できるようにしてほしい」「林班の詳細情報がでるといい」等の意見が出されました。

最後に林野庁より、これから事業発注においてデジタル技術によって作成した路網線形データ等の活用を検討しており、請負事業体の皆様に浸透していくことで現地踏査等の負担を減らしていきたいと総括があり閉会しました。

当署では、各種調査において一人でも多くの職員が最新機器を使用し、効率と精度向上を目指し、事業発注に活用できるよう取り組んでいくこととしています。

ゴイシツバメシジミ保護のためのシシンラン自然復帰作業を実施(令和5年11月8日)

【熊本南部森林管理署】

10月19日~20日にかけて、九州大学の三枝豊平名誉教授による指導のもと、ゴイシツバメシジミの保護を目的としたシシンランの自然復帰作業を実施しました。

ゴイシツバメシジミは国内では九州中央山地と奈良県のみに生息する国指定天然記念物のチョウで、シシンランはその生育に不可欠な植物です。実施場所の市房国有林2029林班は市房ゴイシツバメシジミ希少個体群保護林に設定されており、大変重要な森林となっています。

当署では平成19年度から、落下などしたシシンラン株を保護してプランターに植え替えて育成し、生育に適した樹へ移植することで、ゴイシツバメシジミの生育・繁殖に適した環境の維持改善を継続して行っています。

今年度も土づくりからはじまり、プランターから取り出したシシンラン株を土とともにネットで包み、移植木へ高所作業車を使って固定しました。その後、弱っている樹に定着していたシシンランを高所作業車で回収し、プランターへ移し替える作業を行いました。

当署では、今後も我が国の貴重な天然記念物であるゴイシツバメシジミの保全のため、シシンランの育成と自然復帰に取り組んでいきます。

令和5年度 国有林野等所在市町村長有志協議会(佐賀ブロック)(令和5年11月8日)

【佐賀森林管理署】

11月2日、佐賀森林管理署会議室において、地域社会と国有林野事業の連携の強化を図り、地元農山村の社会経済の発展と国有林野事業の円滑な遂行に寄与することを目的として、国有林野等所在市町村長有志協議会(佐賀ブロック 代表世話人 内川 神埼市長)を開催し、13市町から市長、町長、市町の担当部長・理事・課長の出席をいただきました。

九州森林管理局から池田計画保全部長、佐賀森林管理署から猪島署長のほか各担当者、来賓として佐賀県農林水産部林業課 吉良課長、森林整備課 武田技術監に出席いただきました。

冒頭に、代表世話人の 内川神埼市長から「令和5年7月の豪雨の影響により佐賀県内各地で甚大な被害が発生しました。林業関係でも山崩れや林業用施設が被災し早急な復旧が求められています。こうした自然災害から地域住民の生活を守るため、森林の保全管理が重要であります。本日の協議会で活発な議論、意見交換が行われ、今後の森林管理につながる機会となることを期待します」と挨拶。

その後、慣例により代表世話人の、内川神埼市長に座長を務めていただきました。

議題に入り、九州森林管理局 松永保全課長から「令和6年度林野関係予算の概算要求の概要、九州局重点取組事項」等の説明を行い、つづいて、猪島署長から、「地域と連携した虹の松原の保全、新しい林業への取組、国有林のフィールド提供などの取組」を説明しました。

また、佐賀県からは令和5年7月豪雨の被害復旧計画、サガンスギの開発等の情報提供や太良町からJークレジットの情報提供、各市町からの要望等について意見交換を行いました。

当協議会での要望等については、来年2月に行われる九州・沖縄の各ブロック代表者が出席して開催される連絡協議会に、佐賀ブロックから、内川神埼市長に出席いただき、要望等の意見交換をしていただくことになっています。

屋久杉苗木の確保に向けて球果を採取(令和5年11月7日)

【屋久島森林管理署】

令和5年10月31日、屋久島地杉苗木生産協議会(以下、「協議会」という。)の要請を受けて、耳嶽国有林81林班の標高1,000m付近に生育する屋久杉の球果採取を行いました。球果採取には、協議会員4名のほか鹿児島県や屋久島町の林務担当者、屋久島森林管理署及び屋久島森林生態系保全センターの職員も協力して実施し、協議会員である(有)有水製材所や屋久島森林組合の職員が、屋久杉(今回はコスギ)に特殊ロープで頂上付近まで登り、球果の付いた枝を切り採取しました。採取した球果については、協議会へ副産物として販売を行っています。

屋久島で植栽するスギ苗木については、屋久島固有の屋久杉であることが求められるため、協議会では、毎年この時期に屋久杉の球果を採取し山行苗を生産しています。昨年は凶作年で球果量が少なくあまり採取できませんでしたが、今年は豊作年ということもあり14kgの球果を採取することができました。採取した球果は、協議会員の5者に振り分けられ、乾燥後、春先にかけて種を蒔き約3年の育苗期間を経て山行苗となります。

現在、主伐・再造林の取組を展開している状況において、屋久島では苗木の生産、確保が重要な課題となっています。当署としては、屋久島の林業の振興の観点から、関係機関等と連携・協力して屋久杉苗木の確保や屋久杉地杉の普及活動等に取り組んでいく考えです。

金峰山周辺においてクリーン活動を実施(令和5年11月7日)

【熊本森林管理署】

10月19日、当署管内金峰山及び小萩国有林において、熊本市、くまもと自然休養林金峰山地区保護管理協議会、一般社団法人九州林業土木協会及び九州国有林林業生産協会の関係事業体の協力を得て、当署職員を合わせた総勢55人でクリーン活動を実施し、不法投棄されたゴミを回収しました。

開会式では井上智晴署長から「10月28日から『くまもと花博2023』がこの金峰山一帯で開催されることになっており、当地を訪れる方が気持ちよく森林の景観を楽しんでいただくためにも、本活動へのご協力をお願いします」との挨拶の後、髙瀬智晶総括森林整備官より作業の実施要領、留意事項等について説明しました。

作業は、現場を管轄する熊本森林事務所の古村理恵子森林官等が事前準備を綿密に実施した結果、スムーズに投棄されたゴミを回収・分別出来ましたが、当初の想定を上回るタイヤ、家庭ゴミ、家電等などが投棄されており、急斜面で足場の悪い中を苦労しながら全体で4tトラック2台、3tダンプ1台、軽トラック1台分のゴミを回収・分別して、処理施設へ搬入することが出来ました。

当署管内においては、処理費用の負担を消費者に義務付けた平成13年の家電リサイクル法の施行以降は不法投棄が増加傾向にありますが、引き続き関係機関との連携・協力を強化して国有林内のクリーン活動に努めていく考えです。

屋久島木材フェスタに参加(令和5年11月7日)

【屋久島森林管理署】

令和5年10月21日に屋久島町みどり推進協議会と熊毛流域森林・林業活性化センタ-主催の「屋久島木材フェスタ」が屋久島町役場本庁舎で開催されました。

この木材フェスタは「木の香りと温もりを体感しよう!」をテーマに島内の木工業者や林業関係者が参加して、木工品の展示・販売や木工クラフト体験が行われ、当署では木工体験コーナーを展開しました。

当日は多くの来場者があるなか、当署の木工体験コ-ナーでは、子供から年配の方まで幅広い年代の方に楽しんで貰えるように、竹とんぼ飛ばし、モックンづくり(キ-ホルダ-)、屋久杉の箸づくり、コースターづくり、ラワン(種飛ばし)を用意しました。

竹とんぼ飛ばしでは、竹とんぼの羽にマジックでカラフルに色づけしたり、モックンづくりでは接着剤で目玉を付け、眉毛、鼻、口を書き、書き方しだいでモックンの表情が違うなど、子供たちの個性が現れた作品を見ることができました。

また、ラワンの種飛ばしでは、まず職員が種の由来の説明をした後に種を飛ばすと、当日の風が味方してくれたのか、長い時間飛んだ種もあり、子供たちからも歓声があがるなど大好評でした。

屋久杉の箸づくり、コースターづくりでは、用意した材料にサンドペーパーをかけ、仕上げるまでの木工体験を楽しんでもらい、ざらざらとしていた表面がツルツルになると「面白い、楽しい」といった感想が聞かれました。

今後も子供から大人までが木の香りと温もりに触れ合ってもらえるよう、地元イベントに積極的に参加し、国有林のPRと地域の活性化に取り組んでいくことにしています。

低コスト造林技術の普及に向けた現地検討会を開催(令和5年10月25日)

【技術普及課】

九州森林管理局は、10月17日~18日、えびの市及び人吉市において、九州南部(熊本県・宮崎県・鹿児島県)の県および市町村職員28名、国有林関係者28名、総勢56名での「低コスト造林技術の普及に向けた現地検討会」を開催しました。

本検討会は、「新しい林業」の推進、地域課題の解決に向けて、局署及び県・市町村等の連携強化を図るために企画したものです。

1日目(17日)は、宮崎県えびの市末永の機械下刈現場(民有林)に集合し、えびの市から現地概要説明を受けた後、前田木材有限会社によるスーパーブラッシュチョッパー(機械下刈)の実演を交えながら説明を受けました。実演を見た参加者から「乗用タイプとの比較は?」、「夏場のオーバーヒートの心配は?」、「つるの処理はどうするのか?」、「目立ての必要は?」等の意見が出されました。

午後からは熊本県人吉市の低コストモデル実証団地(西浦国有林21林班)に会場を移し、森林技術・支援センター岩下正斉森林技術普及専門官による低密度植栽箇所や早世樹の生育状況の説明、高下刈りの実演など行い、「低密度植栽でどのような材の生産を目標とするのか?」「高下刈りの有効性、事業化は?」など意見交換を行いました。

2日目(18日)は、人吉市カルチャーパレスにおいて、熊本県及びえびの市・曽於市・人吉市からそれぞれ獣害対策、低コスト化、森林経営管理制度の推進等について情報提供を受けた後、九州森林管理局の取組みを紹介し、参加者皆さんで活発な意見交換を行いました。参加者アンケートでは、「各機関の情報提供が大変参考になった」、国有林に望むこととして、「各種実証試験と情報提供への期待」「今回のような検討会をまた開催してほしい」と前向きな内容でした。

最後に、当局梅木洋一業務管理官より「世間から見放されないように積極的に新しいことへチャレンジしていきましょう」との講評があり、2日間にわたる現地検討会および意見交換会を終えました。 当局では、新しい林業の実現に向けて民国連携の体制を強化していくと共に、国有林のフィールドを活用し様々な技術の実証等を行いながら、各署等での現地検討会等を通して情報提供に取り組んでいくこととしています。

五木村と「遊々の森における体験活動に関する協定」を締結(令和5年10月24日)

【熊本南部森林管理署】

10月11日、五木村と熊本南部森林管理署は、林野庁が進める「協定締結による国民参加の森づくりの一環である遊々の森」の協定を結び「グリーンスター大通(おおとおり)」と命名されました。

この制度は、協定を結ぶことにより、さまざまな体験活動や学習活動を行うフィールドとして国有林を継続的に利用できるようにするものです。

協定したのは、端海野国有林2079林班の14.58haで近隣の村有林と連携してフィールドを形成する計画です。

締結式には、木下丈二村長と髙木周一署長が協定書にそれぞれ署名を行い、木下村長から、「今回、このような協定を結べて大変うれしく思う。当該地はモデル林として整備を行っており、近くには白滝や端海野キャンプ場もあるので、村民はもとより県内外から人が来て森に触れていただく環境を作っていきたい」と挨拶があり、髙木署長は、「五木村は、令和3年度に五木村モデル林整備検討会を発足させ、協議を重ねてこられて今回の協定締結となりました。今回の協定を機に、循環型の森づくりを軸とした癒しの森づくりに貢献し、体験学習や都市部との交流の場となる、五木の魅力の発信に一翼を担えればと思っています」と締めくくりました。

最後に、協定書を手にした2人の記念撮影で締結式は終了しました。

「14歳の挑戦」日向市中学生が職場体験(令和5年10月24日)

【宮崎北部森林管理署】

9月12日から14日までの3日間、日向市立日向中学校の授業の一環として行われる「14歳の挑戦」社会職場体験学習を受け入れました。日向中学校では、(1)身近な事業所での勤労体験を通して働くことの意義を学び、自己の職業観を高めるとともに、望ましい職業観、勤労観を身に付ける。(2)社会体験学習を通して自己の進路希望を見つめ、これからの学校生活において前向きに取り組む意欲と態度を育てる。(3)社会人としての資質(ルール・マナー・エチケット)を学ぶ目的で職場体験学習を実施しています。

1日目は、生徒に名刺を作成してもらい古島勝美署長と名刺交換を交わした後、宮崎北部森林管理署の概要等の説明を受けました。その後、職員へ生徒2名を紹介、各事業担当者からは、森林の果たす役割や、それぞれ担当している業務の内容説明をしました。

2日目は、森林整備事業保育間伐(活用型)の現場を見学し、鎗水秀虎地域技術官から間伐の目的や役割、林業機械などの説明や、実際に機械を使って作業しているところを見学しました。午後からは、都賢太郎森林整備官から、造林作業の下刈の目的や作業種等の説明があり、森林整備の必要性を学び体験しました。

3日目は、延岡森林事務所を見学し、山口隆志首席森林官から森林官の役割等の説明があり、その後、治山事業の現場を見学し、石本敏隆総括治山技術官から治山工事の目的や工種などの説明を受け、治山事業の重要性について学び、3日間の職場体験を終了しました。

職場体験を受けた2名の生徒からは「皆さんの苦労がわかり貴重な体験ができて楽しかった」「森林管理署の仕事が知れて、いい3日間でした」といった感想があり有意義な職場体験となりました。

当署では、今後も職場体験等をとおして、森林・林業への理解や国有林野事業の取り組みなど、情報発信、普及等に努めていくこととしています。

矢部高校生が協定に基づきシシンラン植替え作業を実施(令和5年10月6日)

【熊本森林管理署】

令和5年9月26日に熊本県立矢部高等学校において、矢部高校の生徒と山都町とで増殖シシンランの植替え作業を行いました。

この取組は、山都町に生息する国指定天然記念物のチョウ「ゴイシツバメシジミ」の保護に必要なシシンランの育成と学校教育等における普及啓発及び人材育成等を目的に、令和3年12月21日に矢部高等学校と山都町、熊本森林管理署の3者で、ゴイシツバメシジミの保護に必要なシシンランの育成等に係る連携と協力に関する協定を締結していたものです。しかし、新型コロナウイルスの猛威により、活動を自粛せざるを得なくなっていたことから、初の取組となりました。

まず、専門家よりゴイシツバメシジミとシシンランの関係性、シシンランの特性と育成の説明があった後、同校の食農科学科農業科学コースの2年生9人が専門家の指導のもと1株ずつ丁寧にプランターに植替え作業を行いました。その後は、同校の育苗ハウスで管理を行っていくこととなります。

生徒からは「茎が折れないように優しく扱う必要があり、大事な植物だと実感した」と、この取組を理解してもらいました。

今後もこの取組は続き、来年はシシンランの成長を観ながらとなるが、実際に自分たちが育てたシシンランが、どのように森の木に移植がされるのかを観てもらう予定です。

4年ぶりに開催 ~令和5年度西表島巨樹・巨木保全協議会通常総会に出席~(令和5年10月4日)

【西表森林生態系保全センター】

仲間川のサキシマスオウノキとウタラ川のオヒルギは、平成12(2000)年4月に「森の巨人たち百選」に選定され、平成13(2001)年4月には竹富町が主催する「西表島巨樹・巨木保全協議会」(以下、保全協議会という。)が設立され、必要な保全対策が講じられています。

9月26日(火曜日)に、「令和5年度巨樹・巨木保全協議会」の通常総会が竹富町役場3階庁議室で4年ぶりに対面方式で開催され、竹富町、竹富町観光協会、竹富町商工会、沖縄森林管理署及び当センターの委員ら11名が出席し開催されました。

会議は事務局の竹富町農林水産課の進行により、巨樹・巨木保全協議会会長の山城副町長の挨拶後、早速議事に入りました。事務局より「令和4年度事業報告」、「令和4年度収支決算及び監査報告」、「令和5年度事業計画(案)及び予算(案)」など5つの議案について説明があり議事毎に質疑が行われました。

「令和4年度事業報告」では、長年問題になっていた絞め殺しの木とも言われる着生アコウの除去を実施するため、10年あまりの懸案事項であった文化庁への申請が令和5年3月に許可された旨の報告がありました。また、「令和5年度事業報告(案)」では着生アコウの除去作業の予算が計上されるなど、5つの議案が承認され通常総会は無事終了しました。

総会終了後、委員から仲間川のサキシマスオウノキとウタラ川のオヒルギの現地視察の要望があり、当センターとしても協議会事務局と情報交換などを行いながら実現に向けて実施していくこととしています。

九州森林管理局で中学生が職場体験(令和5年9月26日)

【熊本市立北部中学校】

(広報室より)職場体験で来局された中学生に3日間の体験を記事にして頂きました。

※以下は生徒が作成した記事です。

9月12日~14日の3日間、九州森林管理局において北部中学校の生徒2名が職場体験を行いました。

この職場体験は、子供たちの「生きる力」を育てることや、働く人々の生き方に学び、働くことの義務や意味、責任などについて考え、時代を担う子供を育成するという意識を高めることが目的です。

1日目には、箸作りや樹木・植物の葉の観察、九州・沖縄の国有林のことなどについて学びました。森林伐採は本当は悪いことではなく、計画してすることで、実際は環境に良いことがわかり、ちゃんと正しい知識を持って向き合うことが大切だと思います。

シカカードでのゲーム体験では、シカとシカが食べる樹木や食べない植物などを知りながら、楽しく森林の生態系を学ぶことができました。

2日目には、九州森林管理局の敷地内で、コンパスやGPS等の機械を使いながら、周囲測量や毎木調査を実際に体験しました。

コンパスという機械を使って周囲測量するのはとても難しく、方位角や高低差、斜距離を詳しく調べて面積を調べないといけないことや、毎木調査では、樹高や直径を調べることなどの仕事の事がわかり、改めて仕事の大変さやすごさを実感しました。

最終日には、自然災害に対する国有林の取り組みについて学び、東北地方太平洋沖地震での津波が海岸防災林によって、被害の来るスピードを少し遅らせ、人々の命を助けることにつながり、森林の力は、地球環境や、人々の生活だけでなく、人々を助けることにも役立っていることがわかりました。

そして、森林がある場合を1としたとき、森林がない場合では、150倍の土砂崩れが起きると言われていることがわかりました。

九州森林管理局での、職場体験を通して、働くということは人々に役立っていたり、どんなに大変かということを、改めて実感しました。

森林官や森林に関わる人が少なくなっているとお聞きしたので、いろんな人に林業について興味を持ってもらえるように、みんなにこの仕事の魅力について伝えていきたいと思います。

今回の職場体験で、学んだことをこれからの生活や、将来の進路の選択の参考にして行きたいです。

主伐・再造林に係る現地検討会を開催(令和5年9月22日)

【熊本森林管理署】

熊本森林管理署は、9月12日、山鹿市鹿北町多久茂田井国有林において、熊本県県北広域本部、菊池市・大津町地域森林整備推進協定を結んでいる関係機関、菊池・鹿本森林組合、当署請負事業体等、総勢41名出席の下、主伐・再造林に係る現地検討会を開催しました。

本検討会は、立木販売跡地の林地残材を木材破砕機(ウッドハッカー)で粉砕し、チップ化して資源の有効活用を図ろうとする一つの取組事例を共有し、伐採跡地における地拵作業の省力化に繋げる「新しい林業」としてイメージしてもらおうと企画したものです。

開会にあたり、井上智晴熊本森林管理署長は、「山床における枝条残材のチップ化は、豪雨時における山地災害の未然防止、木質バイオマス発電資材としての有効活用、更には地拵・保育作業の低コスト化に繋がるものであり、将来に向けて林業関係者がウインウインの関係となれるよう意見交換をお願いします」と挨拶されました。

続いて、当署内田森林事務所の甲斐誠一首席森林官による現地概要説明の後、山鹿市の木場木材工業株式会社2名のオペレーターより、路網沿いに集積された枝条等残材をフォワーダで土場まで運び出し、グラップルを使用してウッドハッカーで破砕してアームロール車用の荷台に投入する一連の行程について実演を交えながら説明を受けました。

参加者からは、チップ材の集荷エリアの損益分岐点として片道1時間を想定しておりバイオマス工場が近隣地域に所在する利点を有効活用すべきである、造林者としては枝条等が林地から運び出されることにより地拵作業もやりやすくなる、需要が見込まれるバイオマス発電資材の有効活用に向けて、このチップ化作業が本格稼働できるよう粉砕作業に特化した人材の確保が課題となる、と云った多くの意見交換がなされました。

九州森林管理局でナイストライに参加(令和5年9月15日)

【熊本市立京陵中学校】

(広報室より)職場体験で来局された中学生に3日間の体験を記事にして頂きました。

※以下は生徒が作成した記事です。

9月5日~9月7日に京陵中学校2年生2名が、九州森林管理局でナイストライとして職場体験に参加しました。

ナイストライとは、様々な体験活動を通して勤労観、職業観や感謝する心などの豊かな心を育み子供たちの生きる力を育み、子供たちの「生きる力」を育て、学校・家庭・地域社会が、それぞれの役割と責任を自覚し、三者が連携して、次代を担う子供を育成し意識を高めるという目的の職場体験の活動です。

1日目は、森林教室の体験として、箸作りやシカカード、樹木鑑定を行いました。

箸作りでは、カンナ掛けで形を作りサンドペーパーで磨いてきれいな箸に仕上げました。

シカカードでは、カードゲーム形式で、シカが与える生態系の変化を体験しました。

樹木鑑定では色々な植物の名前について、実物の葉やクイズで学びました。

2日目は、収穫調査を体験しました。

調査は、コンパスや輪尺、測竿を使って面積や木の直径、高さ測りました。

また、一番新しい調査の方法として、GPSによる測量やOWL(アウル)という機械を使った調査も体験し、OWLで入手したデータをパソコンに入力して木の形質や地形などを確認しました。

3日目は、島田喜代司総務企画部長から自然災害に対する国有林の取組として、森林の働きと自然災害に対する取り組みなどの説明を受けました。

ナイストライに参加する前は、木を伐ることは悪いことだと思っていたけど、説明を聞いているうちに伐って植えて育てることの繰り返しで、地球温暖化の防止に役立つということを知りました。

森林教室の体験の箸作りでは、カンナを使うのに結構力がいること学びました。また、シカカードでは、シカや人、樹木などのカードが出る場面の違いで、生態系の変化を知ることができ、シカは害があるけど、いなくなったらダメなんだと知り難しいなあと思いました。

収穫調査の体験では、コンパスを水平にするのが難しく苦戦しましたが、達成感などがありとても楽しくできました。

国有林の取組では、森林の働きとして樹木は、山が崩れることを防いだり二酸化炭素を吸収して空気をきれいにする働きがあることを学びました。また、自然災害に対する取組では、治山ダムの役割や海岸防災林の働きを知り、海岸防災林は津波の威力を和らげ風や砂を防ぐことができ、東日本大震災のときには、海岸防災林があったおかげで大勢の人が助かったことを知りました。

最後の日に突然のことで、矢野彰宏局長とお話しすることができ、とても緊張しましたがお話ができて良かったです。そして、局長室には樹齢約1300年のヤクスギの切り株が置いてあり、実物を見てその大きさに驚きました。

今後は、今回のナイストライで学んだ森林の大切さを将来の生活や仕事に役立てればいいなと思いました。

「低コスト造林(筋刈)現地検討会」開催(令和5年8月30日)

【宮崎北部森林管理署】

8月24日、当署下鹿川国有林2009林班において、延岡市役所、日向市役所、日之影町、美郷町の各市町村担当者8名をはじめ各事業体3名、本署職員9名総勢20名による「低コスト造林(筋刈)」の現地検討会を実施しました。

本検討会は、昨年度日向市地区内で実施し、引き続き今年度は延岡市地区内で実施したものです。

当日は、夏の日差しがまだまだ強く、まさに酷暑の中での実施となりました。

検討会では、まず古島勝美署長より、低コスト造林に取り組む経緯や意義の説明、「重労働である下刈作業をどう省力化・軽労化・低コスト化して普及させていくかが課題であり、本検討会を通じて、参加者皆さんの率直なご意見をお願いする」との挨拶があり、続いて、都賢太郎森林整備官から現地の概要等を説明、その後、山川祐一森林技術指導官より筋刈について資料を基に説明をしました。早速、筋刈り(一方刈)を事業体の方に実演していただき、参加者で作業を確認しました。

実演を終え、参加者からの質問や意見要望では、市町村担当者から「全刈と筋刈では行程に差があるのか?」、「筋刈は補助金の要件に該当しない」、「つるの処理はどうするのか?」等の意見が出されました。また、「他に国有林ではどんな取り組みをしているのか?」や「国有林のフィールドを利用して、さらに検討会等の開催をどんどん実施してほしい」などの要望等が出され、参加者全員が熱心な検討を行い、有意義な検討会となりました。

最後に、原口尚也総括森林整備官より「今回の検討会を機に、各職場に持ち帰って更に検討していただき、造林事業の省力化や軽労化に向けて、情報共有を密にして民国連携し取り組みを続けて行きましょう」との講評があり、現地検討会を終えました。

当署では、今後も更なる新しい林業への取り組み資する様々な技術の実証等を行い、これらの技術について民国連携して取り組むことにしています。

第7回「山の日」全国大会 おきなわ2023が開催される(令和5年8月30日)

【沖縄森林管理署】

8月10日・11日、第7回「山の日」全国大会 おきなわ2023が沖縄県で開催されました。

初日の10日は、歓迎レセプションが沖縄島最北端にあるやんばる国立公園「大石林山」(国頭村)で行われました。

翌11日には、記念式典が大宜味小中学校体育館(大宜味村)で開かれ、招待者や一般参加者の方々約1,200人が参加しました。

記念式典では、実行委員会の超党派「山の日」議員連盟の務台俊介衆議院議員が開会宣言を行い、主催者挨拶を実行委員会会長の玉城デニー沖縄県知事が、歓迎の挨拶を友寄景善大宜味村長、知花靖国頭村長、當山全伸東村長、前泊正人竹富町長と各町村の子供達が行いました。

来賓挨拶では、国定勇人政務官が挨拶し、青山豊久林野庁長官からは、台風6号によって被災された方へのお見舞いと、最前線で対応されている自治体の皆さんに対して深い敬意を表した後、「水源の確保、災害や地球温暖化防止、やすらぎの場の提供、生物多様性の確保など、森林が持つ多様な働きが持続的に発揮できるよう、森林を守り、育てていくとともに、多くの国民の皆様に、山や森林に触れていただける環境を整えていきたい」と挨拶されました。

メインアクションでは、「おきなわ芸能絵巻 ぐすーじさびら!~山の祝祭(まつり)~」を沖縄の各地域の芸能や舞踊を取り入れた創作パフォーマンスが行われました。

式典の最後には、閉会の宣言を大会実行委員会副会長 橋本岳衆議院議員が行い、来年の開催地である東京都の中村倫治東京都副知事に引き継がれました。

また、東村の東村村民の森つつじエコパーク・イベント広場では、「山の日」全国大会の歓迎フェスティバルが開催され、特設ステージでは、トークショー、音楽ライブ等が実施されました。

沖縄森林管理署としては、環境省、沖縄県、地元自治体等の皆さんと山の日PRブースにおいて、沖縄島北部や西表島の世界自然遺産登録地、希少野生生物保護管理事業の取組み等を説明するパネル展示、クリアファイルやパンフレット等の配布を行いました。開催期間中は大変暑い中、親子連れの方々を含め多くの県民の方々に立ち寄って頂き、国有林野の事業について知って頂くことができました。

耳川広域森林組合の職員が広葉樹展示林を来訪(令和5年8月21日)

【森林技術・支援センター】

7月13日、耳川広域森林組合椎葉支所の職員8名が、広葉樹展示林(宮崎森林管理署去川国有林に設定)の現地調査に訪れました。

当日は、広葉樹展示林の概要を森林技術・支援センターの岩下正斉森林技術普及専門官が説明し、その後、広葉樹展示林内を約1時間見学しながら、白濱正明所長から早生樹育成の取組や今後の課題などの説明を行いました。参加者は、特に設定当初に植栽した早生樹のチャンチンモドキやユリノキの成長の大きさに驚き、造林方法や成長の特性、材の特徴や利用方法の質問が出されるなど早生樹への関心の高さを感じられました。

広葉樹展示林は、平成8年度に設定され28年が経過した人工林で、80種類以上の樹木が生育する貴重なフィールドとなっています。展示学習の場として多様な種類の広葉樹を観るとともに、情報交換や施業検討に活用できますので、皆さんも一度お越しください。

県を含む5者によるシカ被害対策協定を締結(令和5年8月17日)

【熊本南部森林管理署】

水俣・芦北地域(水俣市・芦北町・津奈木町)と熊本県芦北地域振興局、熊本南部森林管理署は8月1日、シカによる農林業や生態系などの被害軽減に取り組むシカ被害対策協定を締結しました。

協定締結後、髙岡利治水俣市長からは、「地元猟友会の協力で捕獲頭数は年々増えているものの、個体数の増加に歯止めがかからない。協定締結により手続きの簡素化や捕獲エリアの拡大など、捕獲数の拡大に期待したい」、竹﨑一成芦北町長からは、「シカの捕獲数は増えても生息数は増加していて打つ手なしの状況。今回の協定締結により、いろんなアイデアや力強さもでてくる、猟友会の理解を得ながら取り組みたい」、山田豊隆津奈木町長からは、「今回の協定は、広域的に取り組む第一歩だと思う。これからシカ等が少なくなることを期待したい」、小原正巳芦北地域振興局長からは、「シカによる被害は、経済的な損失、農家等の皆様の生産意欲の減退につながっており憂慮しているところ。6月に市町、関係団体ともに、鳥獣被害に対する協議会を設立した。本日の協定により、今後の捕獲体制の強化を図る第一歩だと思っている。併せて捕獲データ等を活用しながら、効果的な対策に繋がることを期待したい」とそれぞれ挨拶がありました。

最後に、髙木周一署長から、「シカには民有地・国有地といった境目はなく、自由に出入りを繰り返し地域に多大な被害をもたらしている。皆様の協力の下、民国連携による協力体制を構築して、シカ被害等の防止を図りたい」と挨拶し、締結式を終了しました。

当署においては、シカ被害の軽減に向けて、地域の協力を得つつ、他市町村でも取り組みを進めて行く予定です。

「しっとっと?国のお仕事で九州森林管理局ブースを設置(令和5年8月9日)

【技術普及課】

8月2日・3日、熊本地方合同庁舎において、九州農政局主催の夏休み特別イベント、「しっとっと?国のお仕事~きなっせ!夏休み見学デー~」が4年ぶりに対面開催されました。

このイベントは、国の機関の仕事を、展示や体験メニューを通して楽しく知っていただくとともに、親子のふれあいを深めていただくことを目的としたイベントです。

九州森林管理局や森林総合研究所九州支所など12機関が協力しており、会場には2日間で合計333人の来場がありました。

九州森林管理局のブースでは、森林・林業に関するパネルの展示、パンフレットや「お山ん画」の配布、桜の小枝を使ったストラップ「もっくん」づくりやヒノキ材とかんなを使った「親子でマイはし作り」の木工教室を実施しました。当ブースには2日間で約80人の子ども達が訪れ、特にマイはし作りは「パンフレットを見て、私はこれが一番作りたくてきました」というお子さんや、削ったヒノキの香りに感動し、木くずを持ち帰られる親子もいて大変好評でした。

ブースを訪れた方々には、木工教室のほかパンフレットや「お山ん画」を読んでもらい、楽しく森林・林業をはじめ九州森林管理局の仕事について、知って頂くことができました。

来年もブース設置予定ですので、家族や子ども達みなさまでお越しください。

「みんなで創ろう一ツ葉の森林」実行委員会を開催(令和5年7月25日)

【宮崎森林管理署】

6月28日、関係者15名出席のもと、当署において「みんなで創ろう一ツ葉の森林」実行委員会を開催しました(事務局:宮崎森林管理署)。

この委員会は、先人が残した貴重な財産である「一ツ葉の森林」(民有林含む総面積830ha)を地元自治体、地域住民、民間団体と国有林が連携し、その具体的な森林整備・環境整備・美化活動の方策について話し合うことを目的として毎年開催しています。

委員会では、まず事務局を努めている当署の担当者より、当署の事業を含む昨年度の取り組みの報告と、今年度も、引き続き森林整備や一斉清掃等の活動を予定していることについて説明しました。

続いて、参加者それぞれの取り組みについて情報提供し、意見交換を行いました。メンバーからは、空中散布を愛鳥週間中から外してほしい、古くなった看板の更新をしてほしいとの意見がありました。

また、松くい虫等による松枯れ被害の最近の発生状況(傾向)や被害対策について活発な議論が交わされました。

最後に、地元の貴重な財産である森林を守っていくために、参加者全員が連携・協力して森林づくりを進めていくことを確認し閉会しました。

五木地域森林整備推進協定第1回WG会議を開催(令和5年7月20日)

【熊本南部森林管理署】

6月29日、五木地域森林整備推進協定に基づく令和5年度第1回WG会議が各協定者及び、JAPIC などのオンライン参加を含め29名の出席で開催されました。

事務局を代表して、熊本南部森林管理署髙木周一署長から「災害復旧はなかなか進んでいないが、できるところから進めていただければと考えている」とのあいさつで議事が始まりました。

議事では、(ア)前期5ヶ年間の総括、(イ)本年度からの5ヶ年計画及びロードマップの実施状況、(ウ)基幹道等の復旧状況、(エ)現地検討会の実施について協議が行われ、災害復旧に時間がかかっていること、中間土場の位置などの課題が提起されました。課題はあるものの各協定者ができるところから取り組むこととし、「協調出荷の継続」、「第2回WG会議で大型ドローン等の先端技術を取り入れた現地検討会を実施すること」などが確認されました。また、熊本県から新たな補助事業について情報があり、協定者から造林事業体の認定などについて質問がありました。

オンラインで参加いただいていた、JAPICの酒井秀夫委員長から「ロードマップに則して取り組みを進めておられることに感銘を受けた」、林野庁経営企画課三谷智典課長補佐からは「五木のような民国連携は今後益々重要になってくる」とコメントをいただきました。

全ての議事を終え、九州森林管理局大道一浩森林整備部長から「路網の災害復旧など課題はあるが、計画に向けた取り組みを進めていきたいと考えているのでご協力願いたい」との挨拶で閉会しました。

屋久杉土埋木等を銘木市に出品(令和5年7月12日)

【屋久島森林管理署】

令和5年7月5日、鹿児島県木材銘木市場協同組合において特別市が開催され、当署から屋久杉土埋木約15立方メートルのほか、紀元杉付近の危険木処理で発生した高齢級のスギ約7立方メートル、モミ約10立方メートルの合計約32立方メートルを出品しました。

銘木市の開催に先立って、鹿児島県木材銘木市場協同組合理事長の挨拶に続き、森本茂屋久島森林管理署長より、参加した方々への感謝の意を表するとともに出品した材の紹介を行った後、売り子の盛大なかけ声を皮切りに、屋久杉土埋木からの入札が始まりました。

屋久杉土埋木が市場に出品されるのは1年4ヶ月ぶりということもあり、入札には県内外から多くの方に参加していただきました。出品した屋久杉土埋木には、きめ細かな年輪や変わった模様が出そうな材もあって、最高入札額は1立方メートル当たり単価(税抜き)で約3,060千円、平均単価は約1,169千円となり、屋久杉土埋木の価値をあらためて実感する結果となりました。なお、高齢級のスギの最高入札額は1立方メートル当たり単価(税抜き)で約451千円、平均単価は262千円となりましたが、高齢級のモミの人気は低く低調な結果となりました。

今後、当署においては特別な価値を持つ屋久杉土埋木を厳正に管理しつつ、伝統工芸産業の発展に資するため、計画的かつ適切な販売を実施していくことにしています。

島原市安中地区自主防災会研修会に参加(令和5年7月10日)

【長崎森林管理署】

6月18日、長崎県島原市において、長崎森林管理署、島原市、地元の地区住民の方々計45名が参加した、安中地区自主防災会研修会が開催されました。この研修会は島原市が主催しており、災害に備える機運を醸成することを目的として行われているもので、地元住民への説明会は毎年開催されていますが、現地視察は3年ぶりに行われました。

当日は、新湊町集合避難施設において、地元住民の方々を前に眉山治山事業所の宮崎海治山技術官が眉山での治山事業の概要、眉山内で施工している工種や観測システムについて、ドローンで撮影した動画を交えながらわかりやすく説明しました。その後、普段立ち入ることが出来ない眉山地内に場所を移し、安中地区の真上に位置する整備された治山施設や、源頭部の緑化状況を視察しました。

住民の方々からは、施工している工種の役割、今年度から行われる眉山シミュレーションに関する質問があり、地元住民の方々の防災に対する関心の高さを改めて感じました。

長崎森林管理署、眉山治山事業所では、今後も島原市民の方々の安全・安心のために治山事業が果たす役割についてのPRに努めて参ります。

地元中学生が職場を体験学習(令和5年7月3日)

【屋久島森林管理署】

令和5年5月23日から25日までの3日間、屋久島町立安房中学校の授業の一環として行われる職場体験学習を受け入れました。

安房中学校では、(ア)実際に働く体験を通して勤労の尊さを肌で感じその意義を理解し、望ましい職業観や勤労観を持たせる、(イ)社会人として自立するための態度や能力を養い、職業や進路選択について考える機会とし、(ウ)地域と社会との繋がりを深め、郷土を愛しその発展に努め、地域社会に貢献する態度を養う目的で職場体験学習を実施しています。

今回、当署には3年生の2名が応募し、職場体験をすることになりました。

1日目は、お互いの自己紹介の後、屋久島署の概要、森林の果たす役割などについて説明しました。

特に、森林と水との関わりについては屋久島の水の美味しさに触れ、美味しい水がもたらすお酒との関わりについてもユ-モアを交えて説明するなど、楽しい雰囲気の中で森林について学んでもらいました。

2日目は、治山工事の現場を見学し、立山計司総括治山技術官から治山工事の目的や種類などの説明を受け、災害から人の生活を守るための治山工事の重要性について学びました。

その後、当署の敷地内でトランシットを使った閉合測量に挑戦し、難しい操作に苦戦しながら境界の管理や測量のことを学びました。

3日目は、間伐実行中の現地において、間伐の必要性について理解を深めた後、実際に伐倒作業の様子を見学し、私達の生活の中でどのように木材が利用されているのかについて学び、3日間の職場体験学習を終了しました。

職場体験学習を受けた2名の生徒からは、後日「測量は難しく頭を使う仕事だったが、できた時は自分の中で達成感がありました」、「森林管理署は森林管理だけでなく、災害の防止や、伐木、道作り、木材の搬出など私達の日常生活に深く関わっていることが分かった」といったお礼の手紙が届きました。

屋久島森林管理署では、今後も職場体験等を受け入れることにより、森林・林業への理解の醸成等に取り組んでいきたいと考えています。

小学校で森林教室を実施(令和5年7月3日)

【福岡森林管理署】

6月14日、宗像市のさつき松原近くにある玄海東小学校にて、『「私たちのさつき松原を守ろう!」プロジェクト』と題して森林教室が行われました。森林教室は5年生の児童たちが事前にさつき松原や松くい虫について勉強し、わからなかったことについて、当日講師として答える形で行われました。

当日は児童18名、教師1名、講師として宗像市から1名、当署から森林官を含め6名が参加しました。まず児童が代表して自分たちが調べた内容について発表を行い、その後、質疑応答に入りました。児童たちからは「誰が松を植えたのか」、「松くい虫を駆除するために薬を使わない方法は?」、「どのような思いで(松原を守る)取り組みをしているのか?」など、沢山の質問がありました。取り組みについての質問では、宗像市から「さつき松原は、ボランティア活動を通じて地元住民や近郊企業と協力して保全に取り組んでおり、市内外の方に親しまれるこの景色を後世に残していきたい思いがある」という話があり、多くの方のご協力により松原が守られていることがわかりました。

今回の森林教室で、児童たちに松くい虫や松原の保全について興味をもってもらえ、身近な松林がどのように守られてきたのかを知ってもらえる良い機会になりました。当署としても、魅力ある松原を残せていけるよう今後も松林保全に努めていくこととします。

国有林防災ボランティアの事前打ち合せを実施(山地災害の発生に備えて)(令和5年7月3日)

【西都児湯森林管理署】

梅雨期及び台風シーズンを迎えた6月7日、当署会議室において国有林防災ボランティア協定に基づく要請行動に備えて、管内を活動範囲とする協力事業体の4社7名と事前打合せを開催しました。

冒頭、冨永雄二署長より、これまでの本協定に基づく調査活動に対する感謝と今後予想される豪雨や台風等の影響により山地災害が発生した際の対応について協力を依頼しました。

打合せでは、和田治仁総括治山技術官から山地災害発生時の初動体制として、要請時の連絡体制、要請範囲の確認、調査時の留意点や安全対策等の確認、また、要請した際の参考とするよう管内の図面を配布し、併せて職員による林道点検結果を周知しました。

意見交換では、要請の判断基準や調査におけるUAVの活用、事前情報や調査結果を速やかに共有する手段など、山地災害発生時に備え要請活動に向けた確認を行いました。

お問合せ先

総務企画部総務課

担当者:総務課課長補佐(総務担当)

ダイヤルイン:096-328-3500