![]()

ホーム > 森林管理局の案内 > 森林管理署等の概要 > 塩那森林管理署 > 森林への誘い(塩那) > 保護林・緑の回廊 > 平成18年度 「日光・那須塩原 緑の回廊」地内における

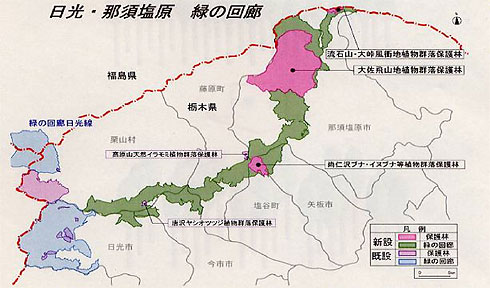

分断されている保護林を森林で結ぶことによって、野生動植物の移動経路の確保と生息域の拡大と相互交流を促し、より広範囲に森林生態系の保全を図ることを目的として、平成18年4月に「日光・那須塩原 緑の回廊」(面積9,632ヘクタール)を設定しました。

この「緑の回廊」区域内にある塩那道路沿線において、平成18年7月~11月までの5ヶ月間、センサーカメラによる野生動物生息調査を実施しました。

本調査は、昨年度に引き続き2年目の調査となり、当該地域では初めての本格的な野生動物生息調査で、この地域にどのような野生動物が生息しているのかを把握し、生物多様性の保全及び今後の森林施業に反映させるための基礎資料とする予定です。

大佐飛山植物群落保護林

緑の回廊地内(塩那道路)

野生動物がセンサーカメラの前を通った時に、動物の熱から出る赤外線を感知し、自動的にシャッターを切る機能を持ったセンサーカメラを、緑の回廊地内である栃木県大佐飛山域の塩那道路沿線(県道中塩原板室那須線、現在通行止め)に6台設置しました。

稼働日数(カメラがシャッターを切れる状態にある日数6台分の合計)は295日で、9種類のほ乳類、計468枚の写真を撮ることができました。

センサーカメラセンサー

カメラ設置状況

日本固有種であるノウサギは、今回の調査でとらえることが出来た動物の中では最多の255枚(昨年度310枚)の写真が撮影されました。

夜行性で巣は作らず、植物の葉、芽、枝、樹皮を食べます。

外敵から身を守るために発達した大きな耳と、遠くの音を聞くために、立って音を聞くことが出来るように発達した長い足が特徴的で、耳の先が黒いのを除けば、全身茶褐色です。

冬期に、耳の先を除き白色となるトウホクノウサギ(エチゴウサギ)と、通年茶褐色のものをキュウシュウノウサギとして亜種区分されることもあります。

今回の調査では、冬毛が白くなるものと茶褐色のままのものとが確認されたことから、トウホクノウサギとキュウシュウノウサギが併存しているものと考えられます。

キュウシュウノウサギ(11月25日)

トウホクノウサギ(11月22日)

冬毛に変わりつつあるトウホクノウサギ

テンは、ノウサギに次ぐ97枚(昨年度175枚)の写真が撮影されました。

体長は20cmくらい、夜行性でウサギ、ネズミ、リスなどを餌とする肉食ですが、果実も好んで食べます。

茶色で一年中同じ色の個体をスステン、夏は茶色だが冬は黄色に変わる個体をキテンと呼びますが、この地域のテンは冬になると毛色が黄色にみな変わっていることから、ホンドテンのキテンと思われます。

夏毛のテン

エサをくわえた冬毛のテン

日本固有種のニホンザルは、75枚(昨年度160枚)の写真が撮影されました。

昼行性で、夜明けから日没まで食物を探したり、遊んだりしながら群れでゆっくり移動します。今回撮影されたのも、すべて明るい時間帯でした。

食物は、春は新芽、若葉、草、秋には果実や木の実を好んで食べます。

冬期になるとあまり撮影されなくなったことから、厳しい冬を前に里山に下りたものと思われます。

タヌキは人家近くの里山でもたびたび見かけられ、日本では古くから親しまれてきた野生動物です。

県内のほぼ全域に生息すると言われているタヌキは、16枚(昨年度6枚)の写真が撮影されました。

ニホンジカは北海道から九州まで広く生息し、日本人にとってなじみ深い大型ほ乳類で、今年度は12枚(昨年度11枚)の写真が撮影されました。

夏毛は茶色で白斑があり、冬毛は灰褐色となります。

雄は角を持っていて毎年生え換わり、体は雌の1.5倍以上の大きさになります。

食物は、イネ科草本、木の葉、ササ類などを季節に応じて採食しますが、冬期は特にササ類が主要な食物です。

なお、多雪地帯のニホンジカは季節移動をすることから、冬期は他の地域へ移動しているものと思われます。

日本固有種で、国の特別天然記念物にも指定されているニホンカモシカは、3枚(昨年度7枚)の写真が撮影されました。

ニホンカモシカは、積雪に強く季節移動は行わないことから、この地域に通年生息しているものと思われます。

土地への定着性は高く、両性とも一年を通じてナワバリを形成します。

雄・雌ともに黒い円錐形の角を持ち、生え換わることはありません。

全身黒色で胸の三日月模様が特徴です。食性は雑食で春はブナの新芽を、夏はアリやハチなどの昆虫を、秋はドングリなどの木の実を食べます。特に秋は大量に食べ、冬眠に備えています。今年は7枚(昨年度4枚)撮影されました。

今年は木の実が大不作だったことから、人里に下りてくることが問題となりましたが、この地域でも9月中旬~10月末までは1回も撮影されなかったことから、餌のある場所まで下りていたものと思われます。

その名のとおり、額から鼻にかけて白い線があることが特徴です。

東南アジアから中国を中心に分布しており、日本に生息する唯一のジャコウネコ科の動物で、移入種と見られています。

栃木県内では、1968年以降広く分布を拡大させているハクビシンは、今年度は1枚のみ(昨年度12枚)撮影されました。

平地から山地まで広く分布していると言われているイタチは、カエル・ネズミ・鳥類・昆虫などを食物としています。

調査地内で最も標高の低い地点で、夜間に1枚(昨年度2枚)の写真が撮影されました。