今日の出来事

|

このページでは、雷別地区国有林及びパイロットフォレストでの出来事を中心に写真を通して皆様にご紹介致します。

|

5月25日 雷別の春

今月は植樹イベントの準備で、毎日のように雷別地区国有林に行っています。

今週に入って雷別でも、ウドやワラビの姿を見かけるようになりました。

5月25日 芽が出た

先端部が赤くマッチのようなものが、にょきにょきと生えてきました。

何だと思います? ミズナラのどんぐりが発芽したものです。

昨年は、どんぐりが不作で苦労して集め、庁舎敷きの片隅に埋めておいたところ、春の誘いに顔を出したものです。

11月7日 2015「木育・森づくりフェア」に出展

釧路市内では、毎年この時期に、「木育」や「森づくり」をテーマとしたフェアが開催されます。「木育」とは北海道生まれの言葉で、子どもをはじめとするすべての人が「木とふれあい、木に学び、木と生きる」取組みです。

今年は11月7日(土曜日)及び11月8日(日曜日)に開催。当センターは、11月7日に、木工教室の一環として木の輪切りと松の球果(松ぼっくり)を用いたクリスマスツリー作りを体験して頂きました。その様子をご紹介。

木の輪切りを土台として、その上に球果をホットボンドで接着し、飾り付けて行きます。毎年、好評を得ており、嬉しい限りです。

木の積み木「つみっき~」も好評。手前は「木育ひろば」の木の「ボールプール」。

10月23日 標茶町立中茶安別小中学校 秋の学校林活動を支援

この日の標茶町の最低気温はマイナス7度を記録。木々は葉をすっかり落とし、紅葉の季節は終わりました。このような中での恒例の秋の学校林活動です。

全校生徒が勢揃いし、まず、生徒会長のあいさつ。

担当の先生からの注意事項伝達があり・・・・。

実のなる木の雪囲い。根元にネズミ除けのペットボトルを設置。

雪囲い。

さて、次は当センターの出番。テーマは「学校林に住む動物たち」。この日のために予め準備をしておきました。

一つ目は自動撮影カメラを用いた動物の生息調査。指導官が仕組みを説明。

「このセンサーは温度の変化を感知し、撮影をします。ただちに撮影をせず、僅かに時間をずらし、動物の姿の全体が写るような工夫がされています。」

その撮影結果を皆さんにご紹介。

「これは何でしょう?」。「タヌキ~!」。

「これは?。難しいよ。」。「う~ん、分からない。エゾリスかな~?。」。「これは小さくて分かり難いけれど、ネズミだよ。」。「ふ~ん。」

「これは?。」。「わあ、教頭先生だ!」

「さて、おじさんたちはこのような道具を学校林のあちこちに仕掛けておきました。このような道具です。ピーナッツを道具の皿の上に置いておくと、ある動物が捕まえられます。」

「さて、見せますよ。何かな?。」。「わ~、ネズミだ!。」。「そうだね。ネズミには人の住む近くにいるネズミと山にいるネズミがいます。」

皆さん、身を乗り出して見入っていました。実物を見せると生徒たちの関心度がぐっと高まります。

夏の学校林活動で芽かきをしたミズナラです。順調に育っています。

芽かきをしないとご覧のとおり。

子どもたちには実物を示して説明をすると関心度が高まり、効果的に森林環境教育を行うことができます。

10月7日 第4回雷別ドングリ倶楽部を開催

翌日から北海道に台風が近づく予報の中、この日は、一日中、それを全く予感させない平穏な天候。第4回雷別ドングリ倶楽部を開催することができました。この日はパイロットフォレストを実施場所とし、午前中は枝打ち作業、午後は望楼からの展望と森林散策、といったメニュー。

まずは枝打ち作業から。枝打ちは、本来、枝打用の鉈(なた)で行いますが、慣れた人ではないと危険なため、鋸を使用しました。

「皆さ~ん、一人ずつ鋸と目を保護するためのゴーグルをお取り下さい。」

枝打ちの方法を会得している会員は他の会員の指導役です。

お陰様で林の向こうが見通せる状況になりました。

午後は望楼からの展望を楽しんで頂きました。やや曇天でしたが、国後島が見えました。

既に多くの花が散ってしまいましたが、コクワが丁度食べ頃で、一番人気でした。

その他に観察された花や実です。

カラフトイバラの実。木に残っているのはあと僅か。ハマナスの実と比べて小さくて丸く、若い枝に対のトゲがあるのが特徴です。

エゾココメグサ。在来種の花の少ないこの時季、貴重な存在です。

オトギリソウの実。葉を良く見ると黒い点が散在しています。

望楼からはカラマツが黄色くなりつつあり、秋の訪れを感じました。会員の皆様におかれましては大変お疲れ様でした。感謝申し上げます。

10月5日 防鹿柵設置請負事業の監督業務

本日は、標茶町雷別地区国有林で防鹿柵を請負事業で設置していますので、防鹿柵が契約どおりに設置されているのか、契約に示された期間内に設置が完 了できる進捗状況なのか、などを点検する監督業務を行いました。

これと併せて、既に防鹿柵を設置した箇所で植栽木の生育状況の確認を行いました。森林の再生は前例の無い取組みだけに、課題は次々と浮かび上がってきます。

この日に観察された主な植物の様子をご紹介します。

エゾヤマアザミ。既に開花が終了したものもあります。

ヒヨドリバナ。花が見られる期間が比較的長い植物です。

ナギナタコウジュ。紫色が濃い個体が多くなってきました。

葉が紅葉したエゾイチゴ。茎や葉柄に鋭いトゲがありますので要注意です。

ヤマハハコ。白い部分は花弁(花びら)でも萼(がく)でもなく、総苞と呼ばれるものです。

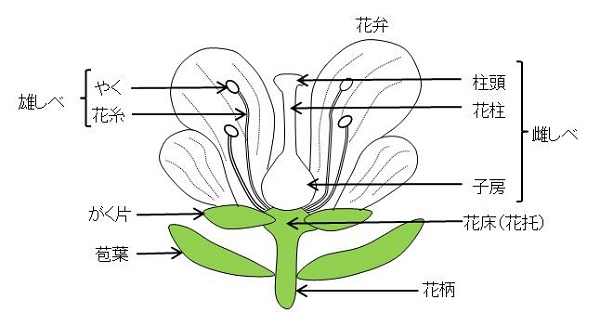

参考)花弁、がく、総苞(苞葉)について(出典:「校庭の花」全国農村教育協会、2002、第6刷。)

下に被子植物の花の構造の例を示します(一部簡略化)。

花を着ける茎(花柄)の先端のややふくらんだ部分を花床(花托)と言います。花床には、がく(個々はがく片)、花冠(個々は花弁)、雄しべ、雌しべが配属されますが、これらの一部を欠く場合があります。

つぼみの時、開花につれて多くは落ちてしまう葉を苞葉(あるいは単に「苞」)と言います。苞葉は茎に着き、花床に着いていないので、花の構成部分に入れないこととされています。花が茎に集まって着く状態、あるいはその全体を花序と言います。花序はいくつかのタイプに分かれます。花序に付属する苞葉を総苞(個々には総苞片)と言います。

9月16日 第3回雷別ドングリ倶楽部

ここのところ天気が不安定な北海道ですが、この日は快晴。暑さを感じる位の気温。

この日の実施内容は、午前中に防鹿柵周辺の下草刈り、午後はパイロットフォレストでキノコの観察会。

下草刈りの様子です。これを行わないと、エゾシカが近寄らないために柵の外側に網でできた「スカート」を張ってありますが、これが持ち上がって機能しなくなり、また、防鹿柵の異常を点検できなくなって知らないうちにエゾシカが侵入できる穴が開いていたという事態になりかねないので、非常に重要な作業です。

「スカート」の部分が刈りにくい。

皆さん、暑い中、ご苦労様でした。

この周辺で観察された植物です。

ナギナタコウジュ。秋を感じさせます。

タニソバ。ここ雷別地区国有林は、湿った土地を好むタニソバやヤチダモが尾根にも生える場所です。

ヒヨドリバナ。

クサレダマ。

ウドの実。

タラノキ。これも黒い実を着けます。

場所を厚岸町のパイロットフォレストに移し、当倶楽部の会員であり、「北海道キノコの会」の事務局長である奈良泰世氏に講師となって頂き、キノコ観察会を実施。

「キノコは、大きく、共生菌と腐生菌に分かれます。共生菌の方が多く、腐生菌は落ち葉や枯れ枝などの分解者としての役割を持っています・・・・・・・。」と、様々な所で講師を務めているだけに、非常に分かりやすい説明。機知に富んだ話題が盛りだくさんです。

まずはカラマツ林から。皆さん、何が見つかるのか興味津々。

ハナイグチ(ラクヨウ)。カラマツ林でしばしば見つかる食べられるキノコの代表格。その他、ヘラタケ、シロヌメリイグチ、キオウギタケを確認。

アカエゾマツと広葉樹の混交林へ。

奈良先生が咄嗟に何かを見つけました。皆さん、何だろうと見入ります。

先生は特殊なナイフで古い切り株の下の方を掘っています。はた目には何も無いように見えますが・・・。

冬虫夏草の一種、サナギタケが出てきました。皆さん驚き。右側が昆虫のサナギ、左側がこれに寄生したキノコ。

すかさず、その近くからハチタケも発見。ハチは切り株に埋もれており、これも相当熟練した人ではないと見逃してしまう大きさ。「ハチタケは生きたハチだけに寄生します。越冬中の女王蜂に寄生し、ハチから栄養を摂って成長する訳です。」と奈良先生。

こうなると、我も我もと倶楽部の会員が宝探しの気分で林内のキノコを探し回る。

「先生これなんですか?」。「これはカラカサタケ。成長とともにツバが動きます。上から触ると化粧道具のパフのような柔らかさです。」。「うん、確かに。」。

ズキンタケ。お菓子のグミのようなゴム質のキノコ。

「これはドクツルタケ。別名「殺しの天使」とも呼ばれる位、猛毒を持っています。」

その他にも様々なキノコが発見されましたが、キノコの種名とその名の由来を分かりやすく説明して下さいました。

最後に、ヤマブシタケを紹介。素晴らしい程に繊細な形。「これは探そうとすると見つからず、偶然に発見することが多いキノコ。ミズナラやオニグルミの枯れ木で見つけることが多いですね。」

キノコの奥深い世界に引き込まれながらの充実した観察会となりました。 奈良先生には大変お世話になりました。感謝申し上げます。

9月13日 白糠町カミングパラダイスにて木工教室を開催

9月12日(土曜日)及び13日(日曜日)の2日間、白糠町の南通り商店街、愛称「ハミングロード」を使用し、毎年恒例の「カミングパラダイス」が開催され、当センターもテントのお借りして13日に木工教室を行いました。

この日は朝から生憎の小雨模様。開始直前の様子です。

雨が小降りになるにつれ、訪れる人々が増えだし、当センターのテントにも沢山の子ども達が集まって下さいました。当センターでは、木の輪切り、松ぼっくり、ミズナラの堅果、サルオガセ(木の枝から垂れ下がる、ある種の地衣類の総称)、ビーズなどを用意し、特に作成するものは定めず、ボンドを使って自由に創作して頂きました。

ふさふさした毛のようなものがサルオガセ。これを利用した楽しい作品です。

僕は賑やかに飾るぞ、と次々と様々なものを乗せて行く子も。

小雨の中、多くの子ども達が訪れて下さいました。厚く感謝申し上げます。

8月26日 パイロットフォレストでの学生実習支援のための準備

毎年この時期、遠くから大学の学生がパイロットフォレストの歴史や現在の状況を学ぶために、パイロットフォレスト(以下「PF」と記します。)を訪れます。当センターではその支援を行っております。この日は、学校林の活動支援の後、その準備のためPFを訪れました。

釧路地方では開花している植物は次第に少なくなり、夏から秋にかけて咲く花が中心になってきました。その中から、この日にPFで観察された4つの花をご紹介します。これらは釧路地方の野山でこの時期によく見かける花々です。

ネジバナ。ピンク色が綺麗な花です。

ヒヨドリバナ。2枚の葉が対生します。花の色は白。

ヤマハハコ。海岸から標高の高い所まで広く分布しています。

クサフジ。つる植物。長い間、開花が楽しめます。

これは実ですが、ヤマブドウ。この写真の実は非常に大きく、食用のデラウェア種の大きさと同じかそれよりも大きかったため、特に目にとまりました。

8月26日 標茶町中茶安別小中学校の夏の学校林活動を支援

年3回実施される学校林活動のこの日は夏の活動。当センターは今回も支援しました。

学校林「ルンルン・フォレスト」にて全生徒が集合。まず先生からこの日の活動内容と注意事項の伝達。

生徒会長からのお言葉の後、小学校1~3年生と小学校4年生以上の2つに分かれて学習開始。

小学校4年生以上は昨年の活動に引き続き、学校林のマップ作りのための測量。

1~3年生は「引き継がれる生命」というテーマで植物の命がどのようにして引き継がれて行くのか、ミズナラを題材に学習。

まずは、昨年の秋にミズナラの種子を埋めた箇所での苗木の生育状況の確認。先生からドングリの発芽の仕組みを説明。「ドングリはリスが運んで土に埋めて、その場所を忘れちゃう時があるんだよ。」と生徒から。良く知っていますね。

次に、ミズナラの切り株から沢山の萌芽が発生しているのを見て、ミズナラが種子の散布により子孫を残すことに加えて、萌芽によって自らの命を守り続けることを学習。これも先生が中心になって説明。先生も植物に非常にお詳しい。

続いて、萌芽を早く大きく成長させるために残す萌芽を決めて、残りの萌芽を切り取る「芽かき」という作業を生徒自ら実践。「おーい、残すものまで切ってはダメだぞ。」。

活動時間はあっという間に過ぎてしまいました。測量も時間内に終了。次は測量結果をもとにマップ作りです。

最後に生徒代表のかけ声で生徒の皆さんから感謝の言葉が。こちらも一緒に活動できて感謝の気持ちで一杯です。

この日に学校林で観察された花々です。

ヨツバヒヨドリ。通常、葉は輪生状に3~5枚着けます。

ヒヨドリバナ。葉は2枚が対生。

エゾノヨロイグサ。複散形花序と言い、セリ科の植物に典型的な花の構造です。

ハンゴンソウ。

その葉柄の付け根に着いていた「虫こぶ」。ハンゴンソウメタマフシ。中でタマバエの一種の幼虫が成長しています。

ホザキシモツケ。釧路地方ではおなじみの花。

カタバミ。

つる植物であるイケマの実。

7月15日 第2回雷別ドングリ倶楽部

晴天に恵まれたこの日、第2回目の雷別ドングリ倶楽部を開催しました。実施内容は、午前中が広葉樹植栽箇所の下刈、午後は何故雷別地区国有林で森林再生を行う必要があるのか参加者に実感して頂くため、釧路湿原の一角の達古武の木道での植物の勉強会。

下刈の模様です。釧路地方は道内の外の地方と同様にこのところ非常に高い気温が続いてます。参加者には、十分に水分と塩分を摂ること、木陰の涼しいところで休みながら作業を行うよう呼びかけました。

スッキリ。昨年に構内で育成した10センチメートル程度の小さな苗を植えた箇所ですが、順調に育っていました。

場所を変えて今年の春に植樹した箇所も。柵を巡らせているのでエゾシカによる食害は完全に防ぐことができていますが、ウサギによる食害が目立ちました。これについては打つ手が無いのが現状です。

午後は達古武で植物の勉強会。ホザキシモツケ、ミゾソバ、オオウバユリ、エゾタツナミソウ、ミツバ、ウマノミツバなどが開花しているのが確認できました。雷別地区国有林は釧路湿原の源流部にあり、湿原に澄んだ水を供給し、湿原環境を維持するうえで重要な役割を担っています。このためにも、雷別地区国有林における森林の再生は非常に大切なことだと実感して頂きました。

6月17日 第1回雷別ドングリ倶楽部

お陰様をもちまして、雷別ドングリ倶楽部は定員に達し、現在、新規の会員募集を休止しているところです。沢山の会員登録、誠に有り難うございました。

さて、この日は年5回計画している活動の第1回目。内容は、広葉樹の植樹、ツリーシェルターの被覆及びメンテナンス。雷別地区国有林のある標茶町は昼間は次第に暑くなってきており、熱中症の心配があることから、無理をしないように呼びかけました。しかし、会員の皆さんは手際が良く、植栽本数が足りない、との声も。

活動の様子です。

さあ、植樹開始。「掘りやすいな。」

「根がしっかりと隠れるようにもっと深く掘りましょうね。」

「汗が出てくるわね。今日はちょっと蒸し暑くて。」

次は、苗木にツリーシェルターを被せてエゾシカによる食害対策。

昨年は風雨で倒れていたツリーシェルターが多かったのですが、今年は非常に少ない様子でした。樹種によってツリーシェルターが成長を促しているものもあれば、不向きな樹種もあるようです。

6月13日 ボランティア植樹「雷別へ植樹に行こう!」を開催

当センターでは、「自然再生推進法」に基づき、標茶町内の雷別地区国有林において、気象害に遭い、立ち木がまばらな状態になった高齢級トドマツ人工林跡地を、この地域本来の森林に再生させる取組みを行っています。森林の再生はボランティアの皆様のご協力を頂きながら進めております。

この日は、公募によりお申し込みして頂いたボランティアの皆様により広葉樹の苗木100本を植えて頂きました。すべて雷別地区国有林周辺で採取された種子を用いて育てられた苗木です。

天気予報によれば、降水確率は、午前中50%、午後70%から80%。釧路市を出発する頃には既に小雨がパラつく状況。しかし、皆さんはやる気十分。

現地に着くと雨はやんでいました。植樹活動の状況をご紹介致します。

「では皆さん、よろしくお願いしま~す。」、「苗木の活着には根を十分に土の中に入れることが重要です。」。

「ササの根が固いな。簡単には掘れん。」。

「ヨシ。この位で十分だな。」。

皆さん、土を埋め戻した後は十分に踏み固めることを良く知っています。

植樹箇所はササを刈り払った3つの区画。1つ目の区画の植樹を終え、次の区画へ。皆さん、手際よく、作業は実に早い。

早くも3つ目の区画へ。

午後も作業を行う予定でしたが、参加者の皆さんは手慣れたもので、午前中で作業は完了。バスに戻るまでの小道でウドやタラの芽などの山菜採りを楽しんで頂きました。様々な山菜の調理方法をお互い教え合いながら、賑やかに。

昼過ぎに雨が降り出し、帰ることになりました。参加者にお尋ねのところ、満足度は100%。ご参加の皆さん、ご協力に厚く感謝申し上げます。

6月4日 標茶町雷別地区国有林

この日は、「総合的な学習の時間」を使った森林環境教育を支援するため、標茶町内の小学校と打合せ。その帰り道、雷別地区国有林に立ち寄って自然再生事業地の状況を観察。

外来種の侵入状況も併せて確認。ハルザキヤマガラシは、昨年、ボランティアの皆さんに丁寧に抜き取って頂きましたが、今年は昨年よりも早く開花し、その個体数も昨年より確実に増えていました。牧草地や道路の脇にも沢山花を咲かせています。

雷別地区国有林は、根釧台地の一角。特に珍しい植物はありませんが、釧路地方の比較的標高の低いところで見られる植物が観察できます。

ツボスミレ(ニョイスミレ)。

ヒメイズイ。通常、花を着ける場合、葉腋から1つずつ、1つの個体では複数花を着けますが、これは1つだけ。

アヤメは開花寸前。多年草ですので、毎年、同じところで観察できます。

コンロンソウ。時に群生します。アブラナ科の植物。

山菜として知られるウドは背を伸ばし、タラノキは、大方、葉を開いてしまっています。今年は様々な植物の開花が例年よりも早く、植物が成長を開始するのも早いようです。

6月1日 ミヤマザクラ開花(センター構内)

エゾヤマザクラに遅れること約3週間。センター構内のミヤマザクラが開花しました。

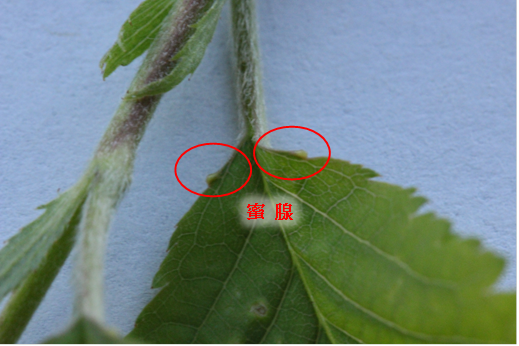

いくつか特徴がありますが、例えば枝や葉。1年枝や葉柄には毛が密生し、鋸歯は重鋸歯(大きな鋸歯にさらに細かい鋸歯があるもの)。葉身に蜜腺があります。

花の着き方は、散形花序の一種で、極端に言えばブドウの房を逆さまにしたような感じです。

その他の植物の花をご紹介。

カキドオシ。広く九州まで分布

これは外来種のノハラムラサキ。エゾムラサキのような花を着けますが、がく片をはじめとして、茎の上部が毛に覆われます。

5月25日 センター構内の花の様子

当センターでは野外での森林環境教育やボランティアの皆さんの協力を得て自然再生事業を実施しておりますが、良く尋ねられるのが、「この花は何という花なの?」という質問。「すみません。わかりません。」では山の専門家としてお恥ずかしい。このため、日頃からの植物観察が欠かせません。このうち、花を着けた植物をいくつか見かけませたので、ご紹介致します。

クサノオウ。草をちぎるとしみ出てくる黄色い汁に触れたり、皮膚の弱い方は触っただけでも皮膚炎を起こす可能性がありますので、要注意。

エゾノクサイチゴ。雄しべが雌しべよりもずっと長いのが特徴。他に白い花を着ける「イチゴ」という名を有するものに、ノウゴウイチゴや外来種のエゾヘビイチゴがありますが、雄しべの長さで判別できます。

スズランの蕾が膨らんできました。

クロユリが開花。

マイヅルソウも下部が開花。

ツボスミレ(ニョイスミレ)。白い花を着け、茎を持ち、根元や茎から葉を出します。

エゾニワトコ。実も綺麗です。

5月18日 標茶町立中茶安別小中学校「春の学校林活動」を支援

本小中学校は、環境教育に非常に熱心に取り組んでいる学校です。学校林を持ち、森林環境教育にも力を入れており、当センターも学校林活動の支援を行っております。

この日は、午前中に「春の学校林活動」を実施。プログラムは、実のなる木の冬囲いの取外し、遊歩道の倒木などの撤去、巣箱掛けの3つ。当センターは、遊歩道の倒木などの撤去をお手伝いしました。

出席生徒は25名。まず、学校林活動を担当されている先生から本日の日程や注意事項など。

続いて、当センターの指導官から鋸の使い方や使用上の注意など倒木処理に関する説明。

冬囲いを取り外した後、倒木を処理する遊歩道に向かう。途中に丸太の橋あり。「サクラの枝が邪魔~!。」、「揺らせ~!。」、「怖い怖い。」などの声が飛び交う。

先輩の鋸の使い方をじっと見入る。

「ヨイショッと」。「気を付けろ~」。

「この倒木は何と言う木?。」

「キハダと言って、鋸で切ってみるとにじみ出てくる汁の色から、この木の名前の由来が分かるよ。この汁はお腹の調子が悪くなった時の薬になるんだよ。」

「この花は何て言う花なの?」

「ハルザキヤマガラシといって菜の花に近い植物で外来種だよ。」

など、生徒からの質問に答える。

巣箱掛けを終えて総てのプログラムを終了。最後に生徒の皆さんからお礼の言葉が。手を振りながら、にこやかにバスで学校に帰る子ども達を見ると、こちらも非常に励みになります。

当センターでは、学校が行う森林環境教育の支援を行っております。学校林が無くても、校庭や近くの公園の樹木を用いて実施することも可能です。是非、ご相談下さい。

5月15日 構内の植物の近況

本日の釧路は風が冷たく、肌寒さを感じる気温。それでも植物は成長を続けています。構内の植物の近況です。

クサノオウの蕾が黄色くなってきました。葉をちぎると鮮やかな黄色い汁がにじみ出てきます。毒草です。

白と青、2色のエゾエンゴサク。

スズランは花柄がより高く。

クロユリは蕾の一部が黒ずんできました。

5月12日 構内の植物の近況

北海道の素晴らしさは、都市周辺で身近に自然とふれあうことができることだと思います。例えば、大都市の札幌市では西岡公園や江別市との境にある野幌森林公園は様々な植物が自生する野趣あふれる公園です。釧路市内では、本センターの近くに春採公園があり、春から秋にかけて様々な植物の花を観察できます。また、さほど遠くない「武佐の森」では、オオバナノエンレイソウの群落やミズバショウを観察することができます。

当センターの構内も自然に発生した植物や植えられた植物が次々と開花し、植物を観察し、学習するうえで非常に良い環境にあります。その中から、いくつかご紹介致します。

エゾムラサキツツジ。これは植栽されたものだと思います。葉に特徴があり、小さな楕円形で縁が外側に丸まり、葉の表に小さな白い点が沢山あります。

オオバナノエンレイソウ。道民にはおなじみの花。

チシマネコノメソウ。ネコノメソウの名の付く植物はいくつかありますが、本種は、エゾネコノメソウのように苞葉(花の周辺の葉)が広範囲に鮮やかな黄色にはならず、葉は茎に対生するか無く、他の種と比べて色が濃く、鋸歯は小さめ。花が散った後、地際から枝を伸ばし、葉(ロゼット葉)と根を出します。

これは非常に小さい花なので大きめの写真でご紹介します。レンプクソウと言い、上に1つ、側面に4つ花を咲かせます。漢字は連福草。縁起の良さそうな名前です。

最後はスズラン。蕾を着けるものも。山菜としても知られるギョウジャニンニクと似ているので要注意。スズランは毒草です。

5月11日 自動撮影装置を用いたアメリカミンクの生息状況調査を開始

毎年、同じ時期、同じ樹木に、数個の自動撮影装置を設置し、いわゆる外来生物法で特定外来生物に指定されているアメリカミンクの生息状況調査を厚岸町のパイロットフォレスト行っています。本日から調査開始です。

併せて、植物の開花状況をご紹介致します。

エンコウソウ。エゾノリュウキンカの変種とされ、湿地に生育します。植物体は直立せず、匍匐性があり、横に広がって伸びて行き、着ける花の数が少ないのが特徴です。

オオバナノエンレイソウ。釧路地方の各地で見頃を迎えています。

自動撮影装置の設置を終え、標茶町雷別地区国有林の自然再生事業地で本年度の事業検討。

防鹿柵の中に設置した小さな苗床で昨年播種したハルニレが大きく成長していました(発砲スチロールの箱の最も奥の左側とその斜め手前右)。これまでは海岸に比較的近い当センター構内で育苗していましたが、発芽率が悪く、また、発芽しても満足に成長しませんでした。このように丁寧に冬囲いをし、雪融け後は比較的温かい内陸部の標茶町で育てると非常に良い成績をあげることができるようです。本自然再生事業では、この地区で種子を採取し、その種子から苗木を得て植栽することとしており、苗木の確保が大きな課題となっています。

5月11日 構内のエゾヤマザクラが八分咲き

エゾヤマザクラが概ね八分咲きの状態になりました。ちょうど見頃といったところです。

隣にカラマツがありましたので、併せてご紹介致します。上向きに立っているのが雌花、焦点が合っていませんが、左側の雌花の下、又は左下にあって、下に向いている茶色い部分が雄花です。

雄花の様子が上の写真では分かり難いので、写真を追加致します。

5月7日 構内のエゾヤマザクラ開花

昨日、釧路地方気象台がエゾヤマザクラの開花を発表しました。センター構内のエゾヤマザクラもパラパラと咲き始めました。

しかし、ほとんどが蕾の状態で満開になるのが待ち遠しい状況です。

併せて、構内の植物の動きをご紹介します。

ヒメアマナ。右のキバナノアマナと同様に根際から1本の細長い葉、花の下に2枚の苞葉を着ける点では同じですが、ヒメアマナは、全体的に小振りで、根際から出る葉は細くて内側に丸まり(キバナノアマナは概ね平滑で幅広)、苞葉も小さめです(キバナノアマナの葉については4月27日の写真をご参照下さい。)。

ミミナグサ。写真では分かりにくいのですが、がく片、葉、茎ともに毛が密に生えています。

エゾエンゴサクは花の色とともに、葉の形も変異が大きいのも特徴。楕円形のものを多く見かけますが、長葉で先の尖った葉のものと、同じく長葉ですが、大きな葉に切れ目が入っているものを見つけました。

オオバナノエンレイソウ。開花まであと一歩。

マイヅルソウ。これも蕾を着け、開花が待たれます。

5月2日、5月3日 釧路市こども遊学館主催「木のおもちゃであそぼう!」で木工教室を開催

5月2日及び3日の両日、釧路市こども遊学館主催のゴールデンウィークイベント「木のおもちゃであそぼう!」が開催されました。当センターも釧路市周辺の国有林で採取した材料を使用し、木の輪切りを土台にした様々な置物を作る木工教室を開きました。

朝10時の開始からたちまち満席。整理券を配る状況。

木の輪切りの他に、ドングリ、球果、木の枝などを用意しましたが、どれも茶色。そこで緑色のサルオガセが大人気。

サルオガセを核に経木を巻き付けてボールを作っているのかと思いきや、最終的作品は右の写真のとおり。

左はネズミ、右はクモ。いずれも秀作です。

子どもたちの作品群です。皆さん、工夫を凝らせて創作性豊かな作品に仕上げていました。

木の積み木「つみっき~」も好評。

将来、生活の中で木を使って頂くにも、森林に親しんで頂くにも、まず子どもの頃から木や森林の産物に親しんで頂くことが大切だと考えております。

5月1日 エゾヤマザクラの状況

当センター構内のエゾヤマザクラの蕾の先が、ピンク色になっているのを確認致しました。本センターは、海に比較的近い春採湖の近くの高台に位置し、気温が低めのためなのか、開花は比較的遅めのようです。

明日からの連休中に咲き始めるのではないかと思われます。満開の様子をご紹介できれば幸いです。

4月27日 センター構内の植物

前回のご紹介から10日間が経過し、植物に大きな変化が表れました。

まだ冬芽の状態であったナナカマド。札幌では大きく葉を広げていますが、釧路ではようやく葉が開きそうな状態です。

エゾノバッコヤナギ。雄花です。

エゾニワトコ。葉を広げ始めました。

エゾヤマザクラ。蕾が膨らんできました。

目を下に移すと春を感じさせる花や植物が。

キバナノアマナ。

青色のエゾエンゴサク。

やや紫色を帯びたものも。

毎年、同じような場所に咲くオオバナノエンレイソウ。蕾ができはじめています。

いわゆる「つくし」。

毎年この場所に咲くクロユリの芽生え。おそらく植えたものだと思われます。

4月17日 センター構内の植物

釧路地方は今週比較的寒い曇天の日が続き、雪融けも一時停止といったところです。

このような中、当センター構内の植物の動きについて観察しました。

ヤナギの芽吹き。次第に大きく膨らんできました。

エゾニワトコは葉が出し始めました。

エゾヤマザクラの冬芽が緑色に。

草本類の動き。

バイケイソウ。毒草です。

駐車場の隅を見るとセイヨウノコギリソウが葉を広げています。この植物は車が踏みつけても簡単には枯れないたくましさを備えています。

野山では、フクジュソウ、キバナノアマナ、アズマイチゲ、ヒメイチゲなど春の花が綺麗に咲いています。植物図鑑を持って野山に出かけてみてはいかがでしょうか。ヒグマ対策は万全を期すようお願い致します。

topへ戻る

|

![]()

![]()