![]()

ホーム > 森づくりイベントリレーin国際森林年~森を歩こう~

|

北海道森林管理局では、国際森林年を記念して、「森づくりイベントリレー」を行っています。これは、北見-旭川-帯広-函館-札幌の各地区で国際森林年を記念したメインイベントをリレー方式で行い、国際森林年の意義を多くの道民の皆様にお伝えしていく企画です。 一人でも多くの皆さんの「森を歩く」機会となり、森に関心を持っていただき、森について考えていただけるきっかけとなることを目指しています。 |

|

|

森づくりイベントリレーin国際森林年1.トップランナー:5月25日(水曜日)開催 北見地区【国際森林年記念ボランティア植樹~オホーツクの森を歩く~】

2.第二走者:6月18日(土曜日)開催

3.第三走者:7月31日(日曜日)開催 帯広地区【道東国際森林年 夏休み親子国有林観察ツアー ~パイロットフォレスト「森を歩く」~】

4.第四走者:9月4日(日曜日)開催

5.アンカー:9月11日(日曜日)開催

|

|

| ●森林は、水を蓄え、酸素を生み出し、山崩れなどの災害から私たちの生活を守ってくれています。また、ミネラルを含む森から流れ出す水は、農地を潤し、川や海の生き物に栄養を与え、豊かな漁場を作ってくれています。また、切り出される木材は、柔らかで、温かく、ぬくもりのある人にやさしい素材として、さらには環境に優しい再生可能な資源として住宅やバイオマス燃料、紙などに使われ、私たちの生活になくてはならないものとなっています。一方で、森林は、鳥や動物、昆虫など生物のすみかとなっており、豊かな生態系を形作っています。さらに、二酸化炭素を吸収し、炭素として固定してくれることから、地球温暖化を食い止める働きに期待も寄せられています。 |  |

|

|

●このように森林は大変重要な役割を持っていますが、世界的にはその重要な森林が毎年減少し、一年間で北海道面積の7割にもなる森林面積とほぼ同じ(約520万ヘクタール)面積の森林が地球から消えていると言われています。このような現状を食い止めようと、国連では今年2011年を「国際森林年」と定め、「Forests for People(人々のための森林)」を各国共通テーマとしており、ロゴマークもデザインされました。国連では、世界の国々に対して森林を将来にわたり人類のため、持続的に経営し守っていくための取り組みをするよう求めています。 |

| ●また、国際森林年の日本国内のメインテーマは「森を歩く」とされています。このテーマには、一人でも多くの皆さんに、まず、身近な森を歩いて、親しむところからはじめ、森を見て、森の恵みを感じて、森の大切さ、すばらしさを理解していただきたいとの思いが込められています。そして、さらに一歩踏み込んで、日本で戦後に植えられた人工林が大きく成長し、木材資源として利用できる段階にきている現状を見て、林業や木材産業にも関心を持っていただき、地域産業の再生や発展についても皆さんに一緒に考えていただける機会となれば、「森を歩く」というテーマがさらに深く意味を持ってくるのではないかと思います。是非、森林を歩いて、生きている森林を皆様の五感で感じ、そして森林の大切さ、素晴らしさを感じとっていただきたいと考えています。 |  |

5月25日、さわやかな晴天に恵まれた中、北見市端野町の「オホーツクの森」で、国際森林年記念ボランティア植樹が行われました。

「オホーツクの森」は区域のほとんどが保安林に指定されるなど人々の暮らし・生活の安全、安心を守る公益的機能の発揮が強く求められる一方、森林環境や眺望に優れていることから地域の方々にレクリエーションの場としても親しまれています。さらに、ボランティア団体の方々や関係自治体の方々と協働での自然再生モデル事業の取組みや森林環境教育に携わる教育関係者等の活動の支援や指導者の育成の場としても活用されているところです。

今回の植樹は、この「オホーツクの森」の中でも風倒被害を受けた森林の復旧を、自然再生の一環として行う森づくりの取組みであり、森林や緑に対する活動や関心の高い北見地区において国際森林年記念ボランティア植樹として開催することは、全世界で森林に関する取り組みが展開される国際森林年において、国際協力の一つとしても、大変意義深いものです。

このイベントは国際森林年を記念し、「協働」による森林づくりを進める中心的な行事として、漁業協同組合、ボランティア団体、自治体など様々な団体の皆様のご協力と、小学校や一般市民の方の数多くの参加を得て盛大に開催されました。

【参加者】一般市民の皆様、国有林モニターの皆様、北見建設業協会、留辺蘂森林夢倶楽部、北見マリーンクラブ、常呂小学校、端野小学校、オホーツクみどりネットワーク、オホーツク総合振興局 【実行委員会】森林ボランティア「オホーツクの会」、常呂漁業協同組合、北林会、(財)日本森林林業振興会旭川支部北見支所、オホーツク森の案内友の会、北見市、北海道森林管理局北見事務所、網走中部森林管理署、常呂川森林環境保全ふれあいセンター(事務局) 鈴木順策実行委員長、北海道森林管理局の菊池次長、オホーツク総合振興局の成瀬森林室長、北見市の藤田端野総合支所長の挨拶の後、新緑の中を移動し、植樹会場へ。 |

||||||

|

|

|

「このくらいの穴でいいかなぁ?」

|

「この森の木と同じくらい大きくなるといいなぁ!」 |

力強いくわ使いにプロのおじさん達も嬉しそうです。

|

|

木の根が外に出ないように、しっかりと土をかぶせてあげます。 |

国際森林年ボランティア植樹を記念して、みんなで一生懸命植えた苗木が元気に育つことを願って、森の中に標柱を立てました。 |

「上手に植えられた~!」 プロのおじさんにほめられて、はいポーズ。 |

|

|

|

|

| 森づくりイベントリレーの象徴として北見地区を代表して、北海道森林管理局北見事務所の土田所長から、北海道森林管理局の菊池次長に「国際森林年のたすき」が手渡しされました。このたすきに皆さんの森づくりへの思いをのせて、第二走者の旭川地区へとつないでいきます。 |

|

|

|

|

|

午後からは常呂川森林環境保全ふれあいセンターの案内による、「オホーツクの森を歩く」が行われ、さわやかな初夏の森の中を散策し、森を感じることができました。 ニリンソウが咲き誇る中、キツツキが餌を探した跡や、羽化したばかりのエゾハルゼミの姿など、日常生活では目にすることのないものや、すがすがしい森の空気に触れながら、ユーモアあふれる「森の案内人」の語りに参加者からは驚きと喜びの声が溢れていました。 |

|

|

|

|

|

6月18日(土曜日)和寒町三和地区国有林において、上川北部流域森林・林業活性化協議会・和寒町・上川北部森林管理署が主催する「国際森林年記念植樹祭in道北・和寒~道北の「森を歩く」~」が開催されました。

|

|

集合場所の和寒町南丘森林公園から植樹会場までの移動の車中では、上川北部森林管理署が実施している南丘地区治山事業(水源流域広域保全事業)の説明もあり一般参加の皆さんは、この森からの水が和寒町の基幹産業の農業用水に使用されているなど、森林の持つ水源かんよう機能について、理解を深められたと思います。 |

|

開会式会場への移動中です |

開会式:和寒町内の田園地帯が見渡せます |

|

窪田上川総合振興局長 |

加藤名寄市長(森林・林業活性化協議会会長) |

伊藤和寒町長 |

平尾上川北部森林管理署長 |

開会式では、窪田上川総合振興局長、 加藤名寄市長(森林・林業活性化協議会会長)、伊藤和寒町長、平尾上川北部森林管理署長等から、地球の環境問題や森林の持つ公益的機能の重要性等が話され、続いて当署職員の植付け説明の後、参加者は、用意された鍬やスコップで土を掘り、苗木を斜面に丁寧に植樹し心地よい汗をかいていました。

|

参加者によるアカエゾマツ植樹 |

小学生等によるエゾヤマザクラ植樹 |

小学生等によるエゾヤマザクラ植樹 |

|

小学生等によるエゾヤマザクラ植樹 |

植樹を終えて記念撮影 |

記念標柱設置 伊藤和寒町長、平尾署長と和寒小代表児童 |

|

たすきリレー:内田旭川事務所長から松本企画調整部長へ |

記念標柱建立後、北海道森林管理局として取り組んでいる「国際森林年記念イベントリレー」が照会され、この旭川でのイベントが北見事務所についで第2走者となり、今後イベントが予定されている第3走者の、帯広事務所にたすきを渡すため、旭川地区代表の内田事務所長から北海道森林管理局松本企画調整部長へとたすきリレーが行われました。

午後からは、和寒町南丘森林公園で道北の「森を歩く」を予定していましたが、あいにくの豪雨となり残念ながら中止となりましたが、植樹した苗木にとっては恵みの雨となりました。 今日植樹した木が、将来、和寒町の水資源の一躍を担うことを願ってイベントを終えました。

|

|

和寒町南丘森林公園内 |

【参加者】 一般公募による和寒町の皆様(和寒小学校) 分収林契約者様、剣淵町、士別市、下川町、美深町、中川町、和寒駐在所、和寒消防支署、 和寒・士別・下川町森林組合、士別地区・朝日地区・下川林産協同組合、 北海道農政事務所(士別)、旭川開建サンルダム建設事務所、旭川地方木材協会、 旭川林業土木協会、和寒町、名寄市、上川総合振興局、(財)日本森林林業振興会旭川支部、 上川北部森林管理署、北海道森林管理局旭川事務所、北海道森林管理局森林技術センター 共催:上川総合振興局 (財)日本森林林業振興会 後援:北海道旅客鉄道労働組合旭川地方本部 |

7月31日(日曜日)、標茶町国有林(パイロットフォレスト)において、根釧西部森林管理署・釧路湿原森林環境保全ふれあいセンターが主催する「国際森林年 夏休み親子国有林観察ツアー」が開催されました。

|

|

今回のイベントは、旭川地区に続く3箇所目の開催となりましたが、開催に向け釧路総合振興局や管内各市町村とも連携し、参加者の募集、事前準備などを進めてきたこともあり、当日は、釧路市や標茶町などから親子40名が参加。 開会式では、北海道森林管理局の上野総務部長から参加者代表の源波広大くん(小6)にリレーのタスキが渡り、楽しい夏休みの一日のイベントがスタート。 参加者のみなさんは、高さ約24mの望楼に登り、約1万ヘクタール(札幌ドーム約6900個分)の広大なカラマツ林を望遠鏡で観察し、「どこを見ても森ばかり!すっごく広い」「登るのは少し大変だったけどとってもきれい」などと感嘆の声を上げていました。 周辺の森林に住む昆虫、樹木や草花などを思い思いに写真撮影、プリントした写真をコルクボードに貼り、その周りをマツボックリ・小枝等で飾り付けをし、親子でいろいろとアイディアを出しながら木工品作成をしていました。 趣向を凝らした作品の数々は、子どもたちの夏休みの宿題である自由研究となるのでしょうか? また、参加者が好みのマツボックリ、クルミ、栗などを材料に選び、それを炭焼きにしてプレゼント。 参加者の皆さんには、この日のイベントを通じて、森林の役割や大切さを再確認していただけたようでした。 |

|

タスキのリレー |

望遠鏡で観察 |

望楼からも写真撮影 |

|

テーマ「森を歩く」 |

写真のプリントを待つみなさん |

プリントを待ちきれない子ども達 |

|

親子で協力して木工品作成 |

親子で協力して木工品作成 |

完成した木工品 |

|

炭の材料を選ぶ子ども達 |

缶に詰めて炭窯へ |

飾り炭の出来上がり |

|

トンボをそっと手のひらへ

セミの抜け殻を見つけちゃいました |

ヘビの抜け殻を見つけて大喜び

|

親子で何を撮影してますか? |

去る9月4日(日曜日)七飯町の駒ヶ岳・大沼地区国有林において、北海道森林管理局函館事務所、渡島森林管理署、駒ヶ岳・大沼森林環境保全ふれあいセンターが主催する「2011国際森林年記念 育樹祭」が一般公募による皆さんを含め約120名の参加者により開催されました。

北海道大沼国際セミナーハウスで行われた開会式では、是松函館事務所長の主催者挨拶、ご来賓の馬場七飯町副町長、渡島総合振興局冨高産業振興部長の挨拶後、北海道森林管理局平野計画部長から北海道森林管理局が取り組んでいる国際森林年リレーイベントの紹介があり、池田渡島森林管理署長に、たすきがリレーされました。

参加者の皆さんは、駒ヶ岳・大沼地区国有林に移動し、トドマツの枝払い作業を体験し、作業するにつれ見通しの良くなっていく林内の様子を見て、心も体もスッキリしていたようでした。

記念標柱建立後、9月11日に国際森林年記念シンポジウムを開催する第5走者の北海道森林管理局へ、たすきリレーが行われました。

枝払い作業体験後に大沼国際セミナーハウスでは、森をテーマにしたミニコンサートも行われ、台風接近で天候が心配されましたが、好天に恵まれたなかで予定した行事を全て終了することが出来ました。

参加者の皆さんは、この行事を通して、森林づくりには沢山の労力が必要との認識を深めるとともに「森の癒し」も感じ取っていただいたことと思います。

|

主催者挨拶 是松函館事務所長 |

来賓挨拶 馬場七飯町副町長 |

来賓挨拶 渡島総合振興局冨高産業振興部長 |

北海道森林管理局平野計画部長より リレーイベントの紹介 |

|

平野計画部長より池田渡島森林管理署長にたすきリレー |

池田渡島森林管理署長 |

|

参加者の皆さんによる枝払い作業 |

|

|

|

記念標柱設置 |

記念標柱設置後 池田署長より平野計画部長へ たすきリレー |

|

|

森をテーマにしたミニコンサート |

|

大沼の森を歩く |

国連は、今年2011年を「国際森林年」と定め、世界の国々が地球上の森林を将来にわたり持続的に経営し、守っていくための契機とすることにしています。

世界では森林の減少が問題になっていますが、日本の森林の蓄積は増加しています。それにもかかわらず、我々の生活は森と切り離され、放置された日本の森は間伐などの手入れが遅れています。そんな今、私たちに求められるのは、こうした実態を知ったうえで資源としての森の恩恵を日常に活かすことです。そのため、日本では、国際森林年のメインテーマを「森を歩く」としています。森を歩くことは、林業の現状認識や子どもの教育に役立つだけでなく、都市生活で低下しがちな大人の気力、体力の向上にもつながります。

ここ北海道において、豊かな森を未来に引き継ぎ、その様々な恩恵を私たちの子どもや孫たちが享受できる社会を築いていくためには、まずは私たち一人ひとりが自分なりの目標をもち、森を訪ねてみることが大事です。

このため、北海道森林管理局では、9月11日、札幌男女共同参画センターにおいて、国際森林年記念シンポジウム「森を歩いて感じよう!森林から始まる北海道の未来」を開催しました。

シンポジウムでは、国際森林年子ども大使による国際森林年アピール宣言や溝畑宏観光庁長官の記念講演、パネルディスカッション、映画「葉っぱのフレディ-いのちの旅-」の上映を行いました。

【日 時】平成23年9月11日(日)13:00~18:00

【場 所】札幌市男女共同参画センター3階ホール

【主 催】北海道森林管理局

【後 援】北海道運輸局、北海道農政事務所、北海道、札幌市

【協 力】(社)北海道アイヌ協会、北海道アウトドアガイド協会、北海道木材青壮年団体連合会、北海道森林インストラクター会、NPO法人ナショナルトラスト・チコロナイ、木育ファミリー、日本森林保健学会

【特別協力】国際森林年国内委員会事務局

【参加者数】207人

こんにちは!私たちは、国際森林年子ども大使です!

こんにちは!私たちは、国際森林年子ども大使です!

国際森林年の国内テーマは「 森 を 歩 く 」。

森は、二酸化炭素を吸って、きれいな空気に変え、地球温暖化を防いでくれます。

森に降った雨はきれいな水となり、川から海へと流れ込んで、豊かな恵みを与えてくれます。

私たち人間にとって、森は、大切なお友だちです。

森が元気だと、地球も元気になります。

青い地球が青いままで、緑のいのちが緑のままで、元気に生き続けますように。

みんなで力を合わせて、元気な森を育て、守りましょう!

北海道森林管理局長 津元賴光

本日は国際森林年記念シンポジウムの開催にあたり、多数の方々がこの場所にお集まりいただきまして、心から御礼申し上げます。また、去る3月11日、「東日本大震災」から本日で半年が経ちました。被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。私どもは被災地域の復旧、復興に関して考えていかなければなりません。

北海道は森林が非常に多いということで、自然の宝庫です。そして大変多くの森の恵みがございます。国土を守る、水をつくる、そして貴重な動物や植物というものを育てる、木材を供給する、そして最近では二酸化炭素の吸収源として大変大きく注目されております。北海道では、戦後植えたカラマツやトドマツが大変大きくなってきました。こういった木を木材としてきちんと使うための取り組みも一生懸命行っています。

今年は、国連が定める国際森林年です。今、世界では北海道の森林、これは500万ha以上ありますが、それと同じくらいの面積の森林が毎年地球上からなくなっていると言われており、国連が、「人々のための森林」をテーマに、世界中で森林の大切さを訴える年として定めました。日本でも国内委員会を開催し、「葉っぱのフレディ」を子ども大使として、「森を歩く」をテーマに国際森林年に取り組んでいます。皆さんが身近に森林を感じて、その中で森林が果たす役割や、木を育てて使う林業の営み、さらには木材を使うことによって、例えば石油や石炭などの資源の代わりに使うことで、地球温暖化防止や地域振興にも役立つことを、一人でも多くの方に知っていただきたいと思っています。

森林管理局でも国際森林年の取組を全道各地で行っております。なかでも「森づくりイベントリレーin国際森林年~森を歩こう~」として、北見-旭川-帯広-函館-札幌の各地区でメインとなるイベントをリレー方式で行い、国際森林年の意義を多くの道民の皆さまにお伝えする機会として参りました。本日の「国際森林年記念シンポジウム」は、札幌地域のメインとなるイベントであるとともに「森づくりイベントリレー」のアンカーとしても位置づけて開催したところです。森林のこと、林業のこと、そして木材のことを考えていただければ大変ありがたいですし、この貴重な森林、自然を次代に引き継いでいく、これも私どもの大変大きな役割だと考えています。

今日は大変お忙しい中、記念講演に、溝畑観光庁長官においでいただき、さらには、北海道の森林に造詣の深い方々に、パネルディスカッションを行っていただきます。最後には国際森林映画祭に日本代表作品として参加した「葉っぱのフレディ」の映画を上映します。どうか今日が、森林と林業、木材のことを考える有意義な一日になることを祈念し、また本日のご来場に改めまして御礼申し上げ、私の挨拶に代えさせていただきます。本日は本当にどうもありがとうございました。

北海道水産林務部長 野呂田隆史 氏

北海道水産林務部長 野呂田隆史 氏

今年は国連が定める国際森林年の年です。前回の国際森林年は1985年、昭和60年で、この年は日本の林業、木材産業にとって大変大きな転換点の年であったと考えています。

当時は北海道の木材自給率が60%を超えていましたが、年々減少して、2000年には過去最低の34%まで低下しました。このことに、道では危機感を持ちまして、2002年に全国で初めて北海道森林づくり条例を制定し、翌年には森林づくり基本計画を策定して、林業の再生に取り組んでまいりました。

北海道には戦後植えたカラマツ、トドマツ、スギなどの人工林がありますが、今ではカラマツ材を中心に北海道の木材自給率は約6割まで回復したところです。

北海道は森林王国であり、豊かな森林資源は北海道の特性のひとつですが、森林がもつ優れた景観や癒し効果は、観光資源としても大変貴重であり、魅力であると考えています。先ほどお話ししたカラマツ林は、秋には黄金色の大変美しい景観を醸し出します。この見事な黄葉は北海道の観光資源にもなると思っております。

また、エゾマツ、トドマツなどの天然林も、冬には雪を被って大変雄大な景色をつくっています。そういう点で、林業の再生も重要なテーマですが、北海道の木材、森林は、観光資源としても大変貴重だと考えているところでございます。

今回の国際森林年のテーマは、「森を歩く」です。森林ウォークや木とのふれあいの体験などの取組が全道で進められています。東日本大震災や福島第一原発の影響もあり、本道においても外国人観光客が減少して、大変大きな影響を受けているところですが、本道への観光客の回復を図るため、首都圏でのキャンペーンや、海外への知事のトップセールスなどにより、積極的に本道の観光の安全と魅力をPRしているところです。

今後、国内外からの滞在型の観光を推進するため、国の観光圏整備事業などの支援をいただきながら、魅力ある観光地づくりに取り組んでいく考えでございます。

前回の国際森林年は1985年でしたが、この年は日本の林業、木材産業にとって大変大きな転換点の年でした。当時は北海道の木材自給率が60%を超えていましたが、年々減少、2000年には過去最低の34%まで低下しました。このことに危機感を持ち、2002年に全国で初めて北海道森林づくり条例を制定、翌年には森林づくり基本計画を策定、林業の再生に取り組んできました。

北海道には戦後植えたカラマツ、トドマツ、スギなどの人工林がありますが、今ではカラマツ材を中心に北海道の木材自給率は約6割まで回復しました。

北海道は森林王国であり、豊かな森林資源は北海道の特性のひとつですが、森林がもつ優れた景観や癒し効果は、観光資源としても大変貴重で魅力です。カラマツ林は秋には黄金色の大変美しい景観を醸し出し、北海道の観光資源にもなります。また、エゾマツ、トドマツなどの天然林も冬には雪を被って雄大な景色をつくっています。そういう点で、林業の再生も重要なテーマですが、北海道の木材、森林は観光資源としても大変貴重だと考えています。

東日本大震災や福島第一原発の影響もあり、外国人観光客が減少して大変大きな影響を受けていますが、本道への観光客の回復を図るため、首都圏でのキャンペーンや、海外への知事のトップセールスなどにより、積極的に本道の観光の安全と魅力をPRしています。 今後も国内外からの滞在型の観光を推進するため、国の観光圏整備事業などの支援をいただきながら、魅力ある観光地づくりに取り組んでいく考えです。

観光庁長官 溝畑 宏 氏

観光庁長官 溝畑 宏 氏

世界に通用する日本の森林は宝の宝庫

子どものころ、私は京都の山で過ごしたのですが、近所の森の仙人のようなおじさんが森との付き合い方、森のルールを教えてくれました。山を歩きながら岩をひっくり返し、岩の下にいっぱい微生物がいて仲良く共生する様子を見せられ、「自然の中では人間もその中の一員なのだから、仲良くせんとあかん」と教わりました。

観光庁長官になって思ったことは、日本の森はすばらしいものであり、もっと森を知らなければならないということです。おいしい魚を食べることができるのも立派な森があるからです。

日本の森は世界でもトップレベルと感じています。四季折々の気候や湿度、島国であることにより大陸の国のようにいろいろな外来種が来て淘汰されるのではなく、共生があり四季折々の変化があります。こうした素晴らしい森林を、我々の祖先が我々の世代まで大切に守ってきたと思っています。

日本の森林は宝の宝庫です。登山、ラフティング、森林浴、エコツーリズム、グリーンツーリズムなど。森の中には出会い、交流、感動、教育・人づくり、そして観光につながる、バラエティに富んだいろいろなものがあります。国際森林年があると聞き、林野庁と連携し、日本国民あげて森を楽しむ、森と一緒に共生することを、観光という手段を通してできないのかと考えました。

昔から日本人が当たり前のように享受してきたものを改めて見つめ直す、そして現代人が失った感性をもういっぺん取り戻す。これをぜひ、国全体で国際森林年の中で普及していきたいと思っています。

観光は総合的戦略産業

「観光は総合的戦略産業」です。日本各地域に魅力あるものは文化やスポーツ、医療などからいろいろありますが、人に喜び、幸せ、感動を与え、人を引きつけるものが観光資源です。非常に範囲が広く、当然のことながら森林も観光資源として大切になってきます。

少子高齢化・人口減少の中で経済が活性化するには、海外からヒト、モノ、カネを引っ張ってきて、内需を活性化する必要があります。観光は、日本の魅力を海外に向けてアピールし、海外から実際に日本に来ていただく中で、日本のものに興味を持ち、将来、顧客になってもらうという側面があります。

韓国は、文化観光政策として、15年ほど前から観光に文化を使いました。東アジア太平洋地域諸国にドラマをどんどん出しました。ドラマの中で韓国の生活文化、例えば自動車、携帯電話を見せることが、韓国製品の輸出につながっていったのです。そして韓国の生活文化に興味を持たせ、韓国に来てもらうというように、観光はすべての産業の内需を取り込む突破口でもあるのです。

そして、観光の持つもう一つ大きな意味は、人と人との交流です。結果的に、世界平和や国際交流に大きく貢献していきます。

観光の原点は自分の住んでいるところを愛すること

人口が減少する中で、経済が活性化するためには交流人口を拡大させ、地域ならではのモノを、地域の人が掘り起こしブランド化する必要があります。観光の原点は、自分の住んでいるところを好きになり、そして愛することです。愛するためには、まずは知らなければならない。そして好きになり、愛し、それをみんなに表現していくことです。

そうした過程で、もう一つ大切な作業があります。それは住んでいる人が、そこに住んでいることに対して誇りを持つことです。住んでいる人がお通夜みたいに下を向いて、「もうあかん」と言っている地域には誰も寄り付きません。立派なホテルや施設よりも、まずは住んでいる人間がとにかく明るく、楽しいということが大切です。そして、そのためには、まずは自分のアイデンティティを好きになることが大事です。

日本は世界に負けないものがいっぱいあることをもう一回みんなで認めて、磨きをかけ、ローカルでも世界的な評価のものを作っていく、お互いに競争し合い、地方を言い訳にせず、そこからトップを目指すという自立意識、競争意識は、観光では重要な要素です。日本人が持っている価値をみんなで共有し、そこからもう一回世界に出てトップまで上がっていく、そういうハングリーさが今の日本には必要だと思います。

いつも周りに対し、幸せや喜びのオーラを出せない者が、外から来た人に魅力をアピールすることはできません。鉄則は、まず自分が人生を楽しむ、一日を明るく生きていくことです。地域はそういう意識改革をしていかなければならないのです。北は北海道から南は沖縄まで、日本はこんなに美しいと、おじいちゃん、おばあちゃん、子どもまで、みんなが自慢話をし始めるような地域になる。これが観光立国の究極の姿です。そういう意味で我々がやらなくてはならないのは、各地域にそういうことを掘り起こす、考える舞台を作る、そして世界に対して売り込む効果的なプロモーションを作る、これが観光庁の存在価値です。

森林づくりにかかわられている皆さんに感謝したい。日本の観光は、皆さんのおかげで非常に素晴らしい観光資源を有することができたのです。この素晴らしい財産について、国民みんなが理解し、日本の森林を守る方々と一緒に、観光立国日本をつくっていきたいと思います。

北海道森林管理局では、「森づくりイベントリレーin国際森林年~森を歩こう~」と題し、北見-旭川-帯広-函館-札幌の各地区で行うメインとなるイベントをリレー方式で開催することで、たすきと共に国際森林年の意義を多くの道民の皆様にお繋ぎし、お伝えする機会としました。

「森づくりイベントリレー」のアンカーである本シンポジウムでは、道民の皆様の森づくりへの思いと共に北海道各地を巡った「国際森林年のたすき」を森林や林業の大切さ、「森林から始まる北海道の未来」を全国に発信していただきたいとの願いをこめて、津元局長から国際森林年子ども大使に引き継がれました。

■北海道の森林の現状と課題提起

パネリスト 松本芳樹 (北海道森林管理局企画調整部長)

パネリスト 松本芳樹 (北海道森林管理局企画調整部長)

北海道には、北海道の面積の7割強、我が国の森林面積の5分の1強に当たる554万haの森林があります。これは、道民1人当たりにすると1haと、我が国平均の0.2haの約5倍に相当します。

しかし、森林・林業が北海道経済に占める位置づけを見てみると、昭和40年ごろには林業、木材産業を合わせて10万人程度の雇用力がありましたが、今は1万人強の雇用力しかありません。北海道の7割強を占める森林で1万人の雇用しか創り出せない。こんなことでよいのでしょうか。

北海道の森林資源は人工林を中心に充実しつつありますので、そこから生み出されるフローとしての木材を活用する林業、木材産業を再生させると同時に、ストックとしての森林を活用するアウトドアライフ、観光、教育、森林療法等を通じて地域経済を元気づけることが重要になっています。

■北海道の森林と未来について先住民族としての思い

パネリスト 貝澤耕一 氏 (NPO法人ナショナルトラスト・チコロナイ代表・平取アイヌ文化保存会事務局長)

北海道は、元々はアイヌの国です。私たちの先祖は生活に必要なものは、ほとんどすべて自然の幸を利用しながら生きていました。日本政府は旧土人保護法をつくり、アイヌ民族を無理やり農民に仕向け、野山を切り開き、アイヌの生活の場を奪いました。

かつて、直径2m、3mという大木があった森林の島であった北海道、これを取り戻すには200年、300年かかってしまいます。 私たちは、北海道の自然を壊した責任として元に戻さなければならない。今、国で管理している北海道の森林をアイヌ民族に管理させてほしいと思っています。

北海道の森林が荒れることに伴い、アイヌ文化の伝承に必要な植物も減ってきています。私たちのNPO法人は、北海道の自然林を再生し、豊かな森の復活を目指して活動しています。

私たちは子孫に何を残すべきか、過去の過ちをどうつぐなうのか、考えて行動する必要があります。面倒くさいと思う方が多いと思いますが、まずはあまり考えず、森に関する行事や勉強会などに楽しみながら参加して体験してみてください。森から始まる北海道の未来については、それから考えるのが一番いいと思います。私たちには北海道の森林に関わり、元に戻す義務があるのです。

■ 北海道における林業・林産業の実状と今後の展望

パネリスト 吉田良弘 氏( (株)ヨシダ代表取締役・北海道木材青壮年団体連合会事務局長)

パネリスト 吉田良弘 氏( (株)ヨシダ代表取締役・北海道木材青壮年団体連合会事務局長)

北海道というと一般的に広大な自然、森林が豊富というイメージがあると思います。過去には豊富で良質な天然林の木材が生産され、道内、国内のみならず海外にまで輸出し非常に栄えた時期もあり、林業・木材業者の数も多かったと聞いています。しかし、良質の天然林資源を使い果たしてしまい、木を植え育てている間は国内の木材量だけでは足りず輸入材に頼らなければなりませんでした。

現在は植えた木が成長して利用する時期ですが、北海道の木材は本州から見て、安く、量もたくさんあると見なされ、外国の製材と競合となります。我々は非常に不安定な環境の中で行っているのが現状です。

里山のように身近な部分については、ぜひ皆さんがふれあう場所として活用し、その整備をボランティア等でやっていただけることは素晴らしいことです。木育で五感や感性を磨き、生き方を学ぶ、ここから得るものは大きいと思います。ただ、実際に山奥で木を植えたり伐ったり整備する際には、我々専門家がきちんと責任を持って管理、資源の状況を守りながら林業・林産業を行っていくことが重要です。

■観光資源としての北海道の森林の課題と可能性

パネリスト 三木 昇 氏 (北ノ森自然伝習所主宰・北海道アウトドアガイド協会理事長)

パネリスト 三木 昇 氏 (北ノ森自然伝習所主宰・北海道アウトドアガイド協会理事長)

北海道の自然は何よりも広がりが素晴らしい。道南のブナの森に行けば空気も緑になるような、阿寒・根室に行けば針葉樹林の素晴らしさに、これが北方の針葉樹林だと、お客様も喜んでいると思います。ただ残念なのは、北海道に原始の森・大自然を見に来ているのに、どこもかしこも人の手が入っている。これからは国有林を林業の木材生産という観点だけでなく、新しい価値感でも管理するべきだと思います。

今、森に対して人々の関心が高まってきていて、エコツーリズムに参加する人などは森のことを良く知っていて、森に入って木が伐られていると、北海道も大したことはないと思うはずです。本物を見抜く人が出てきているという認識で対応しないと、海外からお客様を呼ぶことはできないと思います。

これから観光資源として売れる森林は、傾斜が緩やかで森の中に入って歩けて、森に包まれる、そういった森林だと思います。ただ、森を歩くということは地味ですから、観光としてトレーニングされているガイドが人々と森とを引き合わせることが重要となります。過疎で高齢化した村でも、ガイドという新しい職業によって若者たちが山村に住めるという状況をつくっていくことになりますから、地域づくりにも重要で総合的に考えて行かなければなりません。もっと歩ける森、北海道のシンボルツリーであるエゾマツの森を道民が感動を持って見られるような森を取り戻していくことが、北海道の未来へとつながる行動ではないかと思います。

■木育という北海道発のライフスタイル

パネリスト 煙山泰子 氏 (KEM工房主宰、木育ファミリー代表)

パネリスト 煙山泰子 氏 (KEM工房主宰、木育ファミリー代表)

「木育(もくいく) 」とは、「木とふれあい、木に学び、木と生きる」という、豊かな森林と木材に恵まれた北海道生まれの新しい言葉です。すべての人が木を身近に使っていくことを通じて、人と木や森とのかかわりを主体的に考えられる豊かな心を育むことです。

「木」には、森の中で生きる「緑の木」と人の手によって伐り倒された後に木材として活きる「茶色の木」の二つの意味があります。その二つの「木」がバランス良くつながって、保たれていくことが大切です。普段の生活の中で「緑の木」とふれあうチャンスがあまりありません。であれば、身の回りの「茶色の木」から森を感じてはどうでしょうか。子どもたちは木のおもちゃと遊ぶ。この木が育った森は、この木は元はどんな姿だったのだろう。自分の手の中にある木から森を感じ、想像する。そういう機会をぜひ増やしていきたい。木は私たちと一緒に生きてきた地球の仲間という気持ちになれるように、いろいろな機会を作っていくことが大切です。どれだけ木や森とふれあう生活をしているかが大事なことだと思います。

木を五感を通して感じることで、北海道の人々の暮らし、木や森との付き合い方、生きる姿を誇りを持って見せていければと思っています。

■北海道における森林療法の実態と可能性

パネリスト 瀧澤紫織 氏 (医療法人こぶし植苗病院精神科医師、日本森林保健学会事務局長)

(医療法人こぶし植苗病院精神科医師、日本森林保健学会事務局長)

森林は子どもから認知症の高齢者の方まで平等に恩恵を与える素晴らしい存在です。高度な認知症の方が、その日に食べたものを忘れてしまっても、森で散歩し家族と面会したことを1週間後も覚えていて驚いてしまいます。

大切なのはライフスタイルと森が結びついていることです。東京都3000人の高齢者に5年間追跡調査を行ったところ、緑のある散歩道に住んでいる方は優位に長寿との結果や、イギリスで4000万人に行った調査では広い森の近くに住んでいる人は全死亡率と循環器疾患の死亡率が低いという報告があります。ただ、1人当たりの森の面積が本州の5倍もある北海道の人がみんな長生きかと言えば必ずしもそうとは言えない。森林があっても歩いているか、歩きやすい森林が身近にあるかという話になります。森に歩いて入っていかないと健康に結びつかないということです。人々を自然や森の中に誘う仕掛けや仕組みが必要だと思います。

森を利用するにはいろいろな人の協力が必要となり、新しい人間関係、コミュニティが生まれます。森を中心に、お年寄りも子どももいろいろな地域の人が一つの新しいコミュニティをつくる。そうした新しい森と親しむ新しい文化ができれば、特に私の分野のメンタルヘルス疾患は少なくなるのではないかと思っています。そういった社会が未来に向けて実現したらいいと思っています。

■北海道観光と森林の可能性

ゲストコメンテーター 溝畑 宏 氏(観光庁長官)

森に関わりたい、森でいろんなことをやりたいという人はいっぱいいます。例えば、登山、森林浴、ラフティング、エコツーリズムもそうです。それをつなげていくときに観光は非常に重要な役割を担います。これから観光を語るときには、森林との関わりや教育というものを、必ずそのプラットホームに入れていくことが必要だと思いました。

また、森は修行の場でもあります。日本のお坊さんが修行するときには必ず森の中に入っていきます。これは我々の祖先が恵みをいっぱいいただいた神なる森に対して、もう一度原点に返り考える必要があるからだと思います。こういった原点を伝えるのが教育であり、観光であるわけです。

皆さんにぜひお願いしたい。貝澤さんがおっしゃったように300年かかるかもしれませんが、世界の人たちがこんなに素晴らしい森があると言って、この北海道に巡礼に来て、すべてが満たされ幸せになれるという森を見られるようにするという覚悟で、一人ひとりがこれから森に関わっていただきたい。北海道から「世界の森巡礼メッカ宣言」をして、素晴らしい森をつくっていただきたいと思います。

●自然の循環の中に私たちはいる!

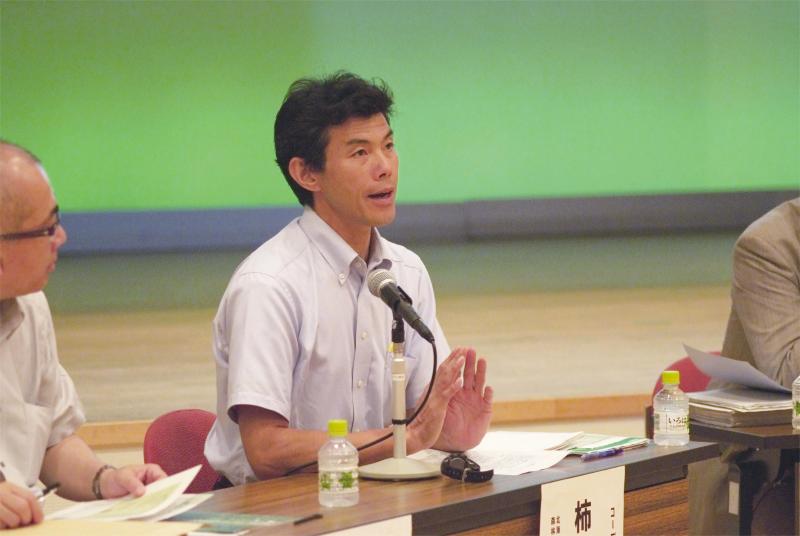

コーディネーター 柿澤宏昭 氏 (北海道大学大学院農学研究院教授、森林・林業基本政策検討委員会委員)

これまでのお話の共通のキーワードは、地域、人、歴史・時間です。地域ごとに多様な森があり、その森をどうしていきたいのか、どんな利用の仕方があるのか、地域の中で考える必要があります。子どもを含めて、人と森とをつなぐことが大事だと皆さんお話されていましたが、そのつなぎ役を果たす人がいることが重要です。森林と人、人と人とをつなぐことができる人を育て、より豊かな森と社会との関係をつくっていくことが大事です。

また、今ある社会も森林も長い歴史の中でつくられてきたものです。その歴史を踏まえ、反省すべきことは反省し、学ぶべきことは学びながら、これから先のことを考える必要があると改めて感じます。森は刻々と動いていく存在です。ある断片で森を見るのではなく、常に動きつつある自然として森を見ることが大事です。私たちは木材や紙などいろいろな形で森の恵みを使って生活していますが、使っても人間が木を植えれば新たな森をつくっていくことができます。そうした循環の中に私たちがいることを考えつつ森づくりをすすめる必要があるのだということを、皆さんのお話を聞いて思いました。森を訪ねたときに、今日の議論を思い浮かべながら、改めてこれから先の森づくり、自分と森との関係を考えていただければと思います。

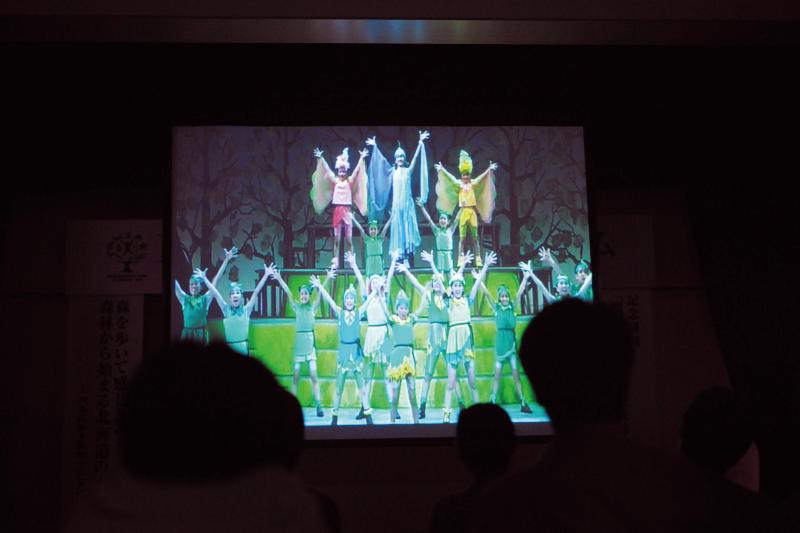

~ストーリー~

春に生まれた葉っぱが、夏に人々に憩いを与え、秋に目を楽しませ、冬に散るまでの短い生命を通して“いのちの尊さ”を描くと同時に、その散った葉っぱの栄養分が、また新しい葉っぱを生み、いのちは永遠に続いていく…という“生命の循環”“地球環境”までをも描いている“いのち”の物語である。

「葉っぱのフレディ」はレオ・バスカーリア作のベストセラーとなった絵本を今年100歳になる現役医師で聖路加国際病院理事長の日野原重明氏が企画・原案、舞台化したミュージカル。初演は2000年。

2008年にはG8北海道洞爺湖サミット公式イベントとして招聘され、『青い地球をまもる、緑の葉っぱたち』をサブ・テーマに恵庭市で上演された。

2010年8月にはニューヨークで公演し、世界に“いのち”のメッセージを発信。ニューヨーク公演の初日の模様を収めた映像は国際森林映画祭に日本代表作品として出品された。

2011国際森林年では、ジュニア出演者全員が農林水産大臣より「国際森林年子ども大使」に任命され、各地のイベントなどで森林の大切さをアピールしている。

![]()

総務企画部企画課

ダイヤルイン:050-3160-6271