令和4年10月31日(月曜日)

本年度の私たちの勤務も、最終日を迎えました。

昨年から取り組まれてきた、天生の森のサイン(標識)の整備は2ヵ年をかけて完了しました。

籾糠山の頂上にも立派な標識が設置されました。

これまでの標識には、クレオソートが塗布されていました。

野外でよく使用されている、オイル系の防腐剤です。

山にあるほぼ全ての標識がクマに囓られたり引っかかれたりしてキズを負っていました。

特に山頂の標識は『籾糠山』の字が全く読めないほどでした。

今回整備された標識は、細部に渡りこだわりを持って作成されています。

まず、今年春先のカラ谷分岐の様子です。

標識が、周囲の色にマッチした色合いに感じられます。

こちらは、上の写真と同じ場所、秋の終わりのカラ谷分岐です。

どんな季節でも、天生になじむ色合いに調整された標識です。

こちらの標識には、トイレブースの場所を案内する為にピクトグラムを使用しています。

また、字体や字間、矢印の形も飛騨市の観光地内と同じものを採用しています。

また、防腐の塗料として『木酢液』を使用したり、標柱を人力で運搬する為、長い柱だと運搬に適さない事を考え『金輪継ぎ(かなわつぎ)』で組み立てられています。

木酢液を塗布した事で、クマの被害が格段に少なくなっています。

昔、炭を焼いていた谷にはクマは出なかった…という地元の方の言い伝えから発想を得た『木酢液』です。

毎年、木酢液を塗る作業を行い、今回設置した標柱が少しでも長持ちするよう、皆で協力していきたいと思います。

金輪継ぎは、宮大工の技法でもあります。

今回、地元河合町の大工さんが施工されました。

技術の伝承と、又、訪れた方にも、飛騨の匠の地である天生に思いを馳せてもらえたら…との思いもあります。

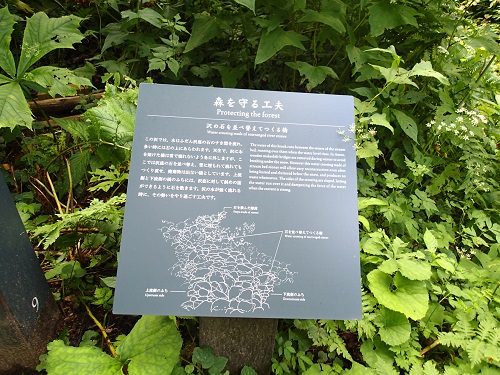

こちらは、説明標識です。

天生の森を皆さんに楽しんで頂く為に、先輩方が工夫してきた道作りについて書かれています。

説明標識は、字数も多い為、じっくり立ち止まって読んで頂けるよう、標識の高さや角度も計算されています。

まだまだ語り尽くせない思いや工夫が天生の森にはあります。

来年度は、このように標識が整備された森を皆さまに歩いて頂ける事を、

私たちもワクワクしながら見守りたいと思います。

標識と併せて、登山道入口で配布されるパンフレットも新しくなりました。

パンフレットの色合いも標識の色と同じ色が使用されています。

ぜひパンフレット、手に取ってみてください。

それでは皆さま、ごきげんよう。

令和4年10月27日(木曜日)

本日は、電気柵の撤去作業を行いました。

森林管理署職員も列をなして現地へ向かいます。

天生の森では、天生湿原とミズバショウ群生地の2ヶ所に電気柵を設置しています。

声も届かない、姿も見えない範囲で作業を行う為、無線でやりとりします。

支柱のガイシを緩め、電線をはずします。

こちら、リールに電線を巻き付けています。

飛騨森林管理署の若手職員が一生懸命巻いてくれました。

支柱をまとめて、立木に縛り付けて作業は終了となります。

関係者、多数のお力を借り、無事作業を終える事ができました。

皆さまお疲れさまでした。

令和4年10月26日(水曜日)

今朝は冷え込み、秋晴れの良い天気です。

そんな日は、朝から期待が膨らみます。

左端に真っ白な白馬連峰~剱岳、立山連峰に薬師岳。

頂上付近に冠雪があり、綺麗です。

水晶岳、鷲羽岳、黒部五郎岳~槍ヶ岳、穂高連峰もくっきりと見えます。

本日の御嶽山は、噴煙が上がっていました。

頂上からは、恵那山もうっすらと確認できます。

頂上直下では、昨晩降ったであろう、ミゾレが溶けずに残っていました。

秋の穏やかな1日に白い花を添えて…。

令和4年10月25日(火曜日)

天生の森の紅葉、今年のピークは先週でした。

今週になると、季節は冬へ向かい様相を変えています。

籾糠山の頂上より、木平湿原を見下ろしています。

籾糠山の麓、上小鳥ダム近辺では、今まさに紅葉を楽しむ事ができます。

ツル性のシダ植物『ヒカゲノカズラ』の穂も、黄金色に紅葉しています。

地面を這うブラシのような緑色は、葉と茎です。

同じくツル性の『ツルリンドウ』は、赤い実をたわわに付けています。

令和4年10月20日(木曜日)

秋の穏やかな晴天の本日。

天生は紅葉真っ盛りです。

紅葉のピークは、おそらく今週でしょうか。

標高1744mの『籾糠山』を目指す方も多く、頂上は大勢の人で賑わいました。

籾糠山の山頂は、面積もあまり広くない為、譲り合って頂上の景色を楽しみます。

北アルプスの峰々も青い空をバックに綺麗に見えます。

南の恵那山もくっきりと…。

写真の中央より右手にうっすらと見えるピークが恵那山です。

こんなに綺麗に見えるのも年に数日の事です。

木平湿原も紅葉最盛期~散り始めです。

この景色とこの紅葉に、皆さん感嘆の声をあげていました。

寒くもなく暑くもなく、ほどよい気候の中での天生散策は、最高の贅沢かもしれません。

令和4年10月18日(火曜日)

本日の天生湿原、昨日より一層深みが増しています。

匠屋敷周辺の様子です。

ホウチャクソウの実です。

花は白色でしたが、黒色の実がつきます。

ナルコユリも白緑色の花です。

実は黒色ですね。

2種類の植物の赤い実が並んでいます。

右側はツルシキミの実です。

左側はツルリンドウの実です。

似たような名前ですが、ツルシキミは木本で、ツルリンドウは草本です。

令和4年10月17日(月曜日)

今週の天生は、一気に色が深まりました。

紅葉しています!と自信を持って言えるようになりました。

天生湿原もこの色合いです。

『カツラ門』は、いつの間にやら葉を落とし冬の様相です。

霧の中に浮かび上がる水墨画の世界です。

ブナの大木を見上げます。

良い色合いです。

本日は1日雨降りでした。

レンズを拭きながらカメラを向けるのですが…。

寒さで手がかじかんできます。

徐々に拭い方がいい加減になり、撮れた写真がこちらです。

なかなかお気に入りの世界観です。

令和4年10月13日(木曜日)

ヤマトリカブト、ひと株だけ綺麗に咲き残っています。

本日、天生の山裾の紅葉です。

まだ若干緑色に見える場所もありますが、確実に色は深まっています。

天生湿原の絨毯は茶色が濃く見えます。

匠屋敷の周囲も、色とりどりですね。

今週末がピークとなってくるでしょうか??

令和4年10月6日(木曜日)

今週は一気に気温が下がりました。

先週の木曜日は、同じ時間で気温20℃。

本日は、気温5℃です。

木平湿原の木道改修は、一昨年より取り組んでいます。

毎年、人力荷歩で材料を荷上げし、一基1mの木道を三基ずつ改修しています。

本日、本年度分の3mの木道を設置しました。

三年がかりで、全長9mの木道が完成しました。

天生では、環境に配慮した方法で、地道に少しずつ木道の改修を進めて行きます。

今年は、こんな形のキノコをよく見かけます。

まだ新鮮な状態ですが、縁がギザギザに裂けているのです。

こちらのドクツルタケも、縁がギザギザ。

気候や温度の関係でしょうか。

自然は、いつだって不思議がいっぱいです。

因みにこのドクツルタケは『死の天使』とも呼ばれる猛毒キノコです。

令和4年10月5日(水曜日)

先週と比べ、深みが増して来た天生湿原です。

山全体を見ると、紅葉はまだまだの様相ですが、

一部を切り取ると、よい雰囲気です。

ツタウルシをバックに、ナナカマドの実と葉の綺麗な赤色が…。

本日の天生の天気はくもり~雨。

このような天気の日は、山の色味が深く見えます。

ミヤマナラの実。

帽子だけ残っています。双子の実は何処へ??

令和4年10月3日(月曜日)

秋の色が深まる中、湿原の中にコウメバチソウが一輪…。

可憐な白色がまだ意気揚々と咲き誇っています。

カツラの大木から、あまーい香りが漂っています。

只今の季節限定の香りです。

森の中を歩く時は五感フル稼働です。

マルバダケブキの綿毛のモフモフは、色はこんな色ですが愛嬌があります。

夏場、ひまわりのような黄色い花を咲かせていた姿が懐かしいです。

令和4年9月29日(木曜日)

天生峠までのアクセス道、国道360号線沿いではヤナギ科の『ドロノキ』を数本見る事ができます。

今朝は、ドロノキの種子である真っ白い綿毛が沢山舞っており、綺麗な姿を見ることができました。

毎年、この時期の楽しみの一つです。

綿毛が舞うのは、やはり天気が良い日ですね。

写真右手の方に向かって、綿毛が飛んでいるのが分かるでしょうか…。

帰り道では、夕日に照らされるドロノキを見る事が出来ました。

樹皮は白っぽい灰色で、若い木はシラカバのように滑らかですが、年を経ると縦に割れ目ができます。

材は柔らかすぎて、泥のように役に立たない事からこの名前があるようです。

令和4年9月27日(火曜日)

昨日9月26火月曜日の写真です。

昨日は、天気もよく青空がよく映えています。

写真右手側にある、ツタウルシはほんのり色付きかけ…まだ早い雰囲気でした。

一晩明けて本日朝、ツタウルシが一気に赤くなっています。

昨夜は少し冷えたのでしょう。

紅葉は一晩で変わるものだなあと感じました。

ツタウルシは、紅葉の始まりを飾ってくれます。

天生では、1番最初に赤く色づく葉です。

『ゴゼンタチバナ』の葉も、この通り!綺麗に赤く染まりました。

令和4年9月26日(月曜日)

今年は、9月下旬になっても暖かい日が続きます。

秋…というにはまだ早い気候です。

今日は、剱岳から穂高連峰まで、綺麗に見えました。

夏場は、こんなに綺麗に見える事がほとんどありません。

これから、寒くなり空気が澄んでくると…もっとクリアに見えます。

これからの季節の楽しみのひとつですね。

小さい秋見つけた♪

9月も下旬ですが、今年はまだ『小さい秋』という雰囲気の天生です。

ミヤマナラの双子ちゃんの実は、片方は色付いていますが、もう片方はまだ緑色です。

小さい秋♪『マイヅルソウ』の実も、白赤まだらの実が見られます。

まだらの実がだんだんと赤く染まります。

ブナの巨木を見上げると『ツキヨタケ』がびっしりと付いています!

そうだ…今晩は新月だった!

剱岳をバックに…『アサギマダラ』が4頭乱れて飛んでいます。

南の国までの数千キロの旅の途中…無事に飛んでいってね!!

令和4年9月13日(火曜日)

只今、飛騨市文化交流センターにて天生の森に関わる展示会が開催されています。

飛騨市河合町天生には、日本で唯一、鞍作止利(くらつくりのとり)にまつわる伝説が残っています。

その事から、鞍作止利は天生で生まれたのではないか…と。

もちろん、飛鳥時代の話ですから、真実を知る人はどこにもいません。

歴史の教科書にも出てきた鞍作止利は止利仏師(とりぶっし)とも呼ばれ、飛騨の匠の祖として天生湿原の中に祀られています。

日本最古の木造建築、法隆寺の金堂の中にある釈迦三尊像を作ったのは止利と言われています。

釈迦三尊像を造った止利が、天生の森で生まれ育ったとしたら…想像は膨らむばかりです。

こちらの写真の釈迦三尊像は、東京藝術大学で作成されたレプリカです。

今、飛騨市では釈迦三尊像のレプリカを間近で見る事ができます。

令和4年9月12日(月曜日)

本日、出くわした現場です。

スズメバチが何やら抱えて移動しています。

なんだろう…と気を付けながら…そっと近づいてみると…。

抱えていたのは…イナゴの仲間かと思われます。

既に羽は無く、ハチにとっては1番のご馳走となる内蔵の部分だけ残っています。

必死に食べています。

本来は巣に持ち帰り、巣の中の子ども達の栄養源にしたい所でしょうか。

あまりにも大きな獲物で、持ち運ぶ事が困難であり、この場所でお食事タイムにしているように見えました。

令和4年9月8日(木曜日)

登山道入口では、『キンミズヒキ』の花が満開です。

キンミズヒキは、黄色い花が集まって咲きます。

黄色い花を『金色の水引』に例えています。

ミズヒキという植物もあります。ミズヒキは紅白の水引に例えた名前です。

ミズヒキはタデ科、キンミズヒキはバラ科で異なる科の植物です。

月曜日に引き続き、今日も石運びです。

重量のある石を無理なく一歩一歩運びます。

二日間石運びと石並べを行い、大体の形になりました。

これで、一度谷に水が流れてくれるのを待ちます。

その様子を見て、今後手直しを行い、皆さまが安全に歩行できるようにしていきます。

令和4年9月6日(火曜日)

毎年この時期に見られる『アキノギンリョウソウ』です。

今年もこの季節になりました。

まだ咲いたばかりのアキノギンリョウソウ。

新鮮さがみなぎっています。

この後、アキノギンリョウソウ頭を持ち上げて天を仰ぎます。

令和4年9月5日(月曜日)

今駐車場に『ハクサンシャジン』の花が…盛りを少し過ぎた姿で見て頂く事ができます。

名前にあるハクサンとは白山連峰の事です。

白山連峰は岐阜県と石川県の境にあります。

ハクサンシャジンの花の横顔です。

花柱が飛び出ています。

本日は、カラ谷登山道の小さい谷に石を敷き詰める作業を行いました。

これまでは木の橋が渡してあったのですが、そこに石を敷き詰めます。

この写真はまだ作業途中です。

登山に来た皆さまが、石の上を歩いて頂く形に作り上げます。

谷から、なるべく平らで大きな石を運びます。

こう見えて、なかなかの重量です。

一つ一つ背負い、現地まで運びます。

令和4年9月1日(水曜日)

今が最盛期の『ヤマトリカブト』です。

爽やかな青紫色。

一見花弁のように見えますが、がく片が変化したものです。

本当の花弁は兜の中に隠されています。

にらめっこしましょ♪

笑ったらダメよ…。

花も不思議な形ですが、実もこの形です。

先端には針があり、近づきがたい姿をしています。

こちら、後ろ姿も…いつも忘れずに観察します。

令和4年8月30日(火曜日)

白い尾っぽ『サラシナショウマ』が賑やかです。

ツボミが沢山並んでいるのも可愛いけれど…

小さな花の集合体は見応えがあります。

花が終わった姿です。

1つの花に、3個~4個の果実がついています。

よく見ると、果実の先端、少し曲がっていますね!

令和4年8月29日(月曜日)

今年も『フジアザミ』が咲きました。

国道360号線の道沿いに、毎年見応えのある大きな葉を広げます。

キク科アザミ属で、アザミの中では最も大きな花を咲かせます。

このツボミ、小学生の拳ほどの大きさがあります。

これだけ大きいフジアザミ、地下の根も太く長いと思われます。

1m??いや、それ以上かもしれません。

アザミはよく「山ごぼう」として食用に利用されます。

このフジアザミも、昔は食料となっていたようです。

令和4年8月25日(木曜日)

本日開花した『コイチヨウラン』です。

小さな小さな花です。

毎年8月に紹介するコイチヨウラン。

例年なら8月中旬頃なのですが、今年は本日下旬になって開花しました。

今年の夏の気候のせいか?少し遅れているようです。

コイチヨウランの葉。

葉の大きさ2cmです。

イチヨウランより小さい種なので名前に『コ』が付くようです。

一枚の葉の小さいラン『小一葉蘭』。見つけると嬉しくなります。

天生の先輩方によると、一昔前は7月下旬に咲き始め8月初旬には花は終わっていたそうです。

世の中の変化は激しいように、天生の花の世界も開花時期の変化があるようです。

この写真の中央下に、コイチヨウランの葉があります。

そこから弱々しい茎が伸び、上の方に少しぼやけた花が写っています。

令和4年8月23日(火曜日)

天生国有林がある、ここ飛騨市河合町は野草茶が名産です。

飛騨市では、昔から各家庭で身近にある野草を乾燥させ、お茶として常飲していたそうです。

昔ながらの知恵と地元の豊富な資源を活かし、独自でブレンドした野草茶は商品化されています。

飲みやすくで美味しい野草茶は、私も家で飲んでいます。

その野草茶の中には、先日天生で除去活動をしたオオバコも入っています。

天生では、不要な物ですが、麓に下ると野草として利用されます。

今花が真っ盛りの『クズ』。

このクズの花が入った野草茶は、少し甘みがあり特別感があります。

秋の七草の一つにもなっているクズ(葛)は、つる性の植物です。

このクズのつるは非常に繁殖力も強く、繁茂すると除去するのは大変であり厄介者です。

しかし、野草として利用されたり、葛粉として利用されたり人間の役に立つ事もあるのです。

白い穂が綺麗な『サラシナショウマ』も今が見頃です。

河合の野草茶には入っていませんが、この植物も生薬して利用されています。

令和4年8月22日(月曜日)

夏も終わりに近づき、天生湿原の秋の花『エゾリンドウ』が開花しています。

エゾリンドウ、晴れた日は上品に口を開いてくれます。

おちょぼ口…とでも言いましょうか。

私も、これくらい控えめで可愛らしくありたいものです。

翅の外側が黄色の蝶です。『キベリタテハ』と言います。

黄色の太い縁取りの内側には瑠璃色に輝く斑点が並んでいます。

翅の表側はこのように貴婦人のような美しさがあります。

夏の終わりのこの時期によく出会います。

人工の石の上で、翅をゆっくり広げたり閉じたり…。

この地域では、標高1000m以上の涼しい高地を好んで生育しています。

キベリタテハの翅の裏側は、表とは全く違う雰囲気です。

光沢のある表と違い、裏はこのように灰黒色です。

まるで別人のようです。

写真4:本日入山者の方々です。

カラ谷湿原の木道の上で、熱心にシラヒゲソウを観察みえました。

撮影掲載許可を頂きました。

令和4年8月7日(日曜日)

本日は、天生協議会主催のオオバコ除去ボランティア活動が開催されました。

ボランティアの方々、地元の方ばかりでなく遠くは富山県、愛知県からの参加もありました。

関係者も含め30名ほどが集まりました。

こちら、オオバコを根から引っこ抜きます。

繁殖力の強いオオバコは、放置しておくと生育範囲を拡大させ、天生の従来の植物の生育範囲が狭められます。

昨年除去した場所でも、このような状態です。

作業は真剣に…でも楽しくやるのが良いですね。

笑い声と楽しい会話も聞こえながら…作業を進めます。

30名ほどで除去したオオバコは、軽トラックの荷台にいっぱいになりました。

皆さんお疲れさまでした。

令和4年8月4日(木曜日)

昨晩からの山形県の線上降水帯、大雨特別警報がニュースとなり気がかりだった本日。

天生も朝から雨模様です。

雨はそれほどでもないのですが、今日の天生は雷がずっと鳴り止みません。

先日(7月28日)にまだ花の盛りだったオオウバユリ…花が終わりました。

花が終わった後、この果実が徐々に膨らみます。

まだ花が散ったばかりなので、これから果実が弾けるまで観察を続けます。

雨の日は特に、天生へ向かう道中、国道360号線の道や山の状況も確認しながら上がって行きます。

道中、キキョウ科ツリガネニンジン属の『ソバナ』も真っ盛りです。

今日は、雨粒がついてしっとりです。

ソバナをアップで撮影…この雨で透明になるかな?と…まだ今ひとつ、といった雰囲気ですね。

昨今人気のサンカヨウの他にも透明になる花を探しています。

ツリガネニンジンの仲間が透明になっているのを発見したので、もしかしてソバナも透明になるかもしれません。

こちらは、笹に何のツルが綺麗に巻き付いています。

ツルリンドウです。

花期は秋ですが、この8月に一生懸命ツルを這わせ、花芽をつけようと頑張っています。

ツルリンドウ…地面に這う姿はよく目にしますが、希に笹などの草木に這い上がっています。

令和4年8月2日(火曜日)

カニコウモリの大きな株。

まだまだツボミが多いように思いますが…

よくよく覗いて見ると…開花していました!

細長いツボミが花弁がクルリと丸まって開花です。

この写真の背景からは2つの動物の姿が想像されます。

写真右手側オオシラビソの樹皮を剥いたのは、ツキノワグマでしょう。

そして、写真中央下部分に落ちているオオシラビソの実を食べたのはリスでしょう。

決して人間の仕業ではありません。

森の中でフィールドサインに出会うと想像力が働きます。

ヨツバヒヨドリの花の蜜を吸うサカハチョウです。

白い帯が逆ハの字に見えるのが名前の由来となっています。

…という所まで書いて、調べていると…

『サカハチチョウ』だという事が判明しました。

カタカナのハではなくて…漢字の八だとの事。

長い間、勘違いをしていました。

同じ間違えをしている方が多くいるようです。

改めて『サカハチチョウ』記憶に残る間違えとなりそうです。

令和4年8月1日(月曜日)

ヒメオオクワガタのオスに出会いました。

ヒメオオクワガタはクワガタムシの中でも、個体数が少なく、珍しい種です。

以前、メスには何度か出会いましたが、オスは初めてです。

天生のブナ探勝路で出会いました。

ヒメオオクワガタは標高1000m~1600mのブナ帯に生息すると言われています。

出会った場所も、丁度標高1500mのブナの天然林の中でした。

日本で最も高い地域に生息するクワガタムシです。

ブナの木の枝にくっついて樹皮をかじり、樹液をなめています。

木の枝にしがみつき歩き回る為、胴体の割合に対して手足が長いのが特徴です。

大アゴは全体的に弧を描いたように湾曲した形をしています。

アゴの中央付近に、少し上に突き出した内歯がオオクワガタに似ていたのが名前の由来になっています。

カッコイイこのオスのヒメオオクワガタ…暫く写真撮影タイムを取りました。

令和4年7月28日(木曜日)

今週、カラ谷湿原と天生湿原にシラヒゲソウが咲き始めました。

天生のシラヒゲソウは大型のオオシラヒゲソウです。

写真奥側には、ツボミもみえます。

シラヒゲソウが咲き始めると、湿原一帯が賑やかになります。

夏の湿原を象徴する花です。

花弁の縁が糸状に切れ込んだ独特の形です。

よくみると星形です。

時を同じくして、イワショウブの花も開花しています。

このイワショウブとシラヒゲソウでこれからの湿原は一面が白色になります。

本日の天生は、天候が悪かったせいか登山客の姿も少なく、

駐車場もひっそり。

そんな中、元気に花を開花させた『オオウバユリ』。

天生の赤い屋根と共に、今日は少ししっとりと佇んでいました。

令和4年7月26日(火曜日)

羽化したてのエゾゼミです。

体の模様がハッキリと綺麗です。

短い一生…天生の森で目一杯鳴き声を聞かせてください。

ベニヒラタムシ(紅扁虫)といいます。

紅色が目をひきます。

このアングルの写真では分かりにくいですが、平べったい体です。

山地の朽ちた木の樹皮の下で見られます。

この平たい体で樹皮の下に潜り込み昆虫を補食します。

天生の名物!ヤマトイワナです。

カラ谷の沢を渡るたびに、しっかり姿を出してくれます。

出会える確率100パーセントと言っても過言ではないかもしれません。

令和4年7月25日(月曜日)

本日は、森林官も同行してグリーンサポートスタッフの活動を行いました。

天生湿原の入口で、湿原を時計回りに回ります。

途中、行き交う登山者の皆さんにお声がけします。

こちらの女性お二人、同じ岐阜県内から天生を訪れてくださいました。

天生の森の素晴らしさを分かって頂きありがたい思いです。(掲載許可頂いています!)

木平探勝路のブナの原生林の中を歩きます。

本日の木平湿原です。

緑色の湿原の中に赤く見えるのはモウセンゴケです。

木平湿原のモウセンゴケは『コモウセンゴケ』といいます。

コモウセンゴケは1cmほどの小さな花を付けます。

ここで問題です。

この写真の中のモウセンゴケワールドには、いくつの花と花芽が写っているでしょう。

花は白いので分かりやすいですが、花芽はクルリンとうず巻き状に円を描いています。

探してみてくださいね。

モウセンゴケは食虫植物です。

腺毛に消火腺があります。腺毛の先端から粘液を出して虫を捕らえます。

写真中央部分にアリが捕らえられています。

木平湿原に、赤い絨毯のようにみえるモウセンゴケ。

現地を訪れてた際には、ぜひ、湿原の中を覗き込んで観察してみてください。

令和4年7月19日(火曜日)

ツルアリドウシの花開花しています。

個人的に大好きな花ですが、見頃は一瞬です。

可愛いツルアリドウシの花を目に焼き付けます。

グランドカバー状に茎が地上を這います。

葉が見られる所でも、花が咲かない場所もあります。

ここの場所には、沢山のツボミと沢山の花が…。

アカモノの花は、その名が表す通り赤い実になりました。

名前は赤桃が転訛したものらしく、まさしく赤い小さな桃のような見た目です。

サンカヨウの実も熟してブルーベリー色です。

春の花は実になり、夏の花は今からまだまだ見頃を迎える天生の森です。

令和4年7月11日(月曜日)

ササユリの花真っ盛りの本日。

一体にササユリの香りが漂います。

ニッコウキスゲとワタスゲの湿原の中に、サワラン(別名:アサヒラン)の紅紫色がみえます。

天生では、間近で見ることはできませんが、湿原にいろどりを添えてくれます。

籾糠山頂上は、あまり広い場所ではありません。

登山者で混み合った時は、譲り合って景色を楽しみます。

登山者が多い日は、なるべく頂上直下のベンチスペースで休憩・昼食を取って頂くようお願いします。

頂上直下には、このように広いスペースがあります。

長めの休憩をとりたい時は、ぜひこちらのスペースでお休みください。

本日の頂上からの景色です。

北アルプスは雲の中ですが、麓の上小鳥ダムはよく見えます。

只今、頂上から見下ろすオオシラビソは、沢山の球果をつけています。

なんといっても、この発色。濃い青紫色です。

目を惹きますね。

こちらは、オオシラビソの新芽です。

今年の新芽が先端に伸びると、鮮やかな緑色になります。

令和4年7月7日(木曜日)

今年はニッコウキスゲの咲き年のようです。

例年以上に、黄色く染まった湿原。

ワタスゲの白い絨毯の中にも、ニッコウキスゲが多く顔を出しています。

湿原は今が1番にぎやかですよ。

そして、ササユリも咲き始めました。

天生の森のモリアオガエル。

ミズバショウの上にちょこんと座っていました。

初撮影成功です!

近くの水面を見ると、こちちらにもモリアオガエル。

なんていう格好をしているんだ!という姿で、水中に留まっています。

カエルってこんな格好をするのですね。立ち泳ぎですか??

そして、この2匹のカエルは、お互いに鳴きあっていました。

令和4年6月30日(木曜日)

大きな三角屋根のこの建物は、天生駐車場のトイレです。

これまでずっと、昔のくみ取り式タイプのトイレでした。

今月工事が行われ、簡易水洗式のトイレとなりました。

和式・洋式、両タイプを備えており、利用する方々がより快適に利用できるトイレとなりました。

今年は早々と梅雨も明け6月と思えぬ暑さとなりました。

ナナカマド花の上に見える空は、すっかり夏の空です。

例年なら7月に見頃となるワタスゲもこの通り…早くも白い絨毯が見られます。

まるで天国に来たような…そんな気持ちになるこのワタスゲの湿原。

ここは天国ですか!と登山客の声もはずみます。

ヤブデマリも今が見頃です。

装飾花は白い蝶が何頭も止まっているかのように見えます。

秋には実が赤色から黒色に熟していく様を観察します。

『ショウキラン』

貴重なランですが、腐生植物でもあります。

毎年この花に出会えるのが楽しみです。

令和4年6月28日(火曜日)

本日は、パトロールを行い落枝注意の表示を行いました。

天生湿原では先日1号がみられたニッコウキスゲが沢山咲き始めました。

木平湿原から木平分岐へ向かう途中で、ノウゴウイチゴの赤い実を見つけました。

よく熟していて美味しそうです。

一般に食されるイチゴの原種です。

カラマツソウです。

名称にカラマツが入った花を紹介します。

いずれも花がカラマツの葉に似ています。

モミジカラマツ。

カラマツソウと異なる部分は葉です。

葉がモミジの形をしています。

ミヤマカラマツ。

花の付き方と色が少し違いますね。

今年もフガクスズムシソウの季節となりました。

ブナの幹に咲きます。天生で人気の花です。

令和4年6月27日(月曜日)

今が見頃の天生の花を一気にご紹介します。

ベニバナイチヤクソウは、駐車場の石垣の上に咲いています。

先週は蕾が多かったですが、今週はご覧の通りです。

コケイランは下側の蕾から順番に開花が始まり、今日はテッペンまで見事に咲き揃いました。

ゴゼンタチバナも今が見頃です。

花が咲いているのは、葉は6枚です。

手前中央の4枚葉は、まだ花を付けていませんね。

標高を上げていくと、まだ残っていた!ムラサキヤシオです。

ギンリョウソウ。

よく観察する、中の黄色と青色の雌しべ雄しべが透けてみえます。

今人気の…雨が降って透明になるサンカヨウ。

同様に雨の後、ギンリョウソウの透明感も楽しんでみてはいかがでしょう。。

サイハイランも今が見頃。

今年は花も少なめで見頃もアッという間の予感がします。

令和4年6月23日(木曜日)

本日朝の天生登山口駐車場です。

梅雨期ですが、天気予報が晴れだとこの賑わいです。

蒸し暑さもあった本日、気温は籾糠山頂上で23℃まで上がりました。

今年は『ユクノキ』の咲き年のようです。

飛騨地区北部、宮川沿いに、雪のように沢山の白い花を付けた木がみられます。

ユクノキの花は7~8年に一度しか咲かないと言われています。

その通り、前回ユクノキが咲いたのは平成27年だったと記憶しています。

マメ科の樹木です。マメ科らしく花は蝶形で葉は奇数羽状複葉です。

天生の花は春から初夏の花にうつろいつつあります。

『コケイラン』は蕾が開きだしました。

見頃は今からです。

湿原内にある『ツマトリソウ』はまだ見られますが、見頃は今週いっぱいでしょうか。

湿原の初夏の花の代表格『ニッコウキスゲ』第1号が咲きました。

天生の森が鮮やかに、賑やかになりますね。

まだまだ紹介しきれませんが、これから天生の花たちを沢山ご紹介していきす。

お楽しみに…。

令和4年6月20日(月曜日)

今年の天生へのアクセス道、国道360号線の現況をお知らせします。

6月17日(金曜日)15時に河合町~天生峠の冬季通行止めは解除となりました。

河合村から天生峠までの通行は可能です。

しかし、天生峠~白川村へは工事の為、引き続き通行止めとなっています。

天生峠にはこのようなバリケードがあります。

天生峠から白川村へ下る事はできません。

同様に、白川村からは天生峠に上がってくることもできません。

東海北陸道の白川インターを下りて、天生へお越しくださる皆さま、ご注意とご理解をお願い致します。

国道の冬季閉鎖解除により、天生も6月18日(土曜日)よりオープンしています。

アクセス道の冬季閉鎖が解除となった事を聞きつけた天生ファンの方が、早速訪れてくださっています。

本日のカツラ門です。

長い冬を越して、すっかり新緑の季節です。

天生湿原です。

ミズバショウの白色はもう見えません。

ミズバショウの葉が成長し、緑が映えます。

天生湿原…今年は早くもワタスゲの姿が見えます。

季節は少し早めに進んでいるかもしれません。

本日は、クマ除けの為に叩く一斗缶を荷上げしました。

新品の物を天生協議会パトロールの方に作って頂き、山へ設置します。

皆さん、ストレス解消のように、思いっきり叩いていかれます。

よって、一斗缶はすぐにボコボコになり…。

数年に一度、新しい物と交換します。

新品の缶で…どうぞ皆さん、思いきりストレス解消してください(笑)

|