令和2年11月10日(火曜日)

本日で天生GSS仕事納めです。

今年の天生は、最終日に積雪があり、まだまだ紹介したい写真が沢山あります。

雪の中の『オオウバユリ』、後光が差しています。

『マルバダケブキ』は真夏の花の様子からオブジェのような色相になりました。

雪が降ってもなお、種子を飛ばしていない『マルバダケブキ』。

雪の上に紅葉のカエデがひらりと舞い落ちました。

愛らしい『オオカメノキ』の冬芽はお辞儀をしているようです。

ヒカゲノカズラ科シダ植物の『マンネンスギ』は、雪の中スクッと立っています。

まるで、スギの木の幼樹と間違えそうなマンネンスギです。

このまま雪の中で春まで…皆さまごきげんよう。

令和2年11月5日(木曜日)

今朝の天生峠は、雪道でした。急遽冬用タイヤに交換しました。

山終い前に、降雪はあっても、積雪となるのは珍しいことです。

朝の駐車場の様子です。

雪の中、マイクロバスで大阪からのお客様が訪れてくださいました。

青い空の下、真っ白な天生湿原。

大阪からのお客様、紅葉を見る為に訪れたのに…まさかの雪景色に感激してみえました。

カツラ門も雪を纏いました。

陽が差して、白銀の中のカツラ門。

晩秋のこんなカツラ門は初めて見たかもしれません。

明日、国道360号線は冬季閉鎖となります。

本日は、山終いの作業です。

避難小屋は、雪で壊れないよう『雪囲い』をします。

園内の規制ロープや看板も全て撤去しました。

令和2年10月29日(木曜日)

夏真っ盛りの登山口に咲いた『オオウバユリ』です。

この秋、このオオウバユリは何者かによって伐り落とされ、持ち去られました。

登山口には2株のオオウバユリがありましたが、その両方が被害にあいました。

訪れたお客様との会話の糸口になる事も多く、被害にあったと知った時、パトロール員皆で残念な気持ちになりました。

こちら、晩秋のオオウバユリです。

植物は、花が咲いている時だけでなく、その後も観察を続けます。

まるで、人間の一生を見届けるかのように。

花の後、果実が実ると、ぱっくり口を開きその中の種子を飛ばします。

種子はニンニクチップのようです。

ずらっと切り揃えられたかのように並び…某メーカーのポテトチップスのようでもあります。

上から覗いてみました。

子孫を残す為に作られる種子の数はどのくらいなのでしょう…。

時間があれば、数えてみたいものです。

種子が飛散したあとの果実の中で見つけた『鏡』です。

なんとも美しい小さな発見が、心を躍らせてくれます。

植物の盗掘盗採…無くなって欲しいものです。

令和2年10月27日(火曜日)

先日も紹介した『ツルリンドウ』の実です。

ツルリンドウ…というくらいなので、つる性で地面を這うように生長します。

「赤い実はじけた」…ではなく、昆虫か小動物によって食われた跡のようです。

ツルリンドウの実がかじられているのは初めて見ました。

食われるという事は、美味しいに違いない…試食してみたいなあ。

令和2年10月22日(木曜日)

先週までの色彩鮮やかな天生湿原から、晩秋へと移り変わりました。

湿原も落ち着いた色合いとなっています。

カラ谷湿原も、落葉が進んでいます。

しかし、今年は台風が少なかったからか、紅葉が長持ちしているように思います。

園内の紅葉は終盤ですが、国道360号線沿いの紅葉は今からが見頃です。

天生峠へのドライブがてらの「もみじ狩り」も人気です。

山道の国道ではありますが、11月上旬の冬季閉鎖までまだまだお客様は多そうです。

令和2年10月20日(火曜日)

秋はキノコの季節です。

今年は例年より遅い時期に、マツタケが大豊作の模様…。

皆さんは秋の味覚キノコを食べましたか?

こちらのキノコは食べる事ができるでしょうか?

こちらは一見ナメコに似ていますが、少し雰囲気が違います。

お茶目なキノコです。

こちらは『ツキヨタケ』です。

今年は、マツタケと同じように大豊作のようです。

『ムキタケ』や『シイタケ』と間違えて食べると、死に至ることもある毒キノコです。

『ツキヨタケ』の裏側です。

その名の通り、月夜に照らされると、キノコの裏側=ヒダが光って見えるそうです。

一度、夜道を山まで上がり、確かめてみたいのですが…なかなか勇気がありません(笑)

令和2年10月15日(木曜日)

紅葉最盛期です!

本年は、今が1番綺麗ですね。

朝は朝霧がたちましたが、日中は陽も差し、紅葉が良く映えました。

本日は紅葉特集です。

まずは、天生湿原の様子です。

天生湿原内の匠屋敷周辺です。

カツラ門は一気に葉が落ちました。

黄色く色付いたのは一瞬でした。

籾糠山山頂から見おろしました。

上の写真から少しだけ左方向、木平湿原方面です。

紅葉と黄葉の対比が良くわかる1枚です。

日本ならではの秋、紅葉を美しいと感じる気持ちを大切にしたいですね。

令和2年10月9日(金曜日)

剱岳から穂高連峰までの北アルプスを背景に…

その手前には雲海の下りた飛騨の山々…

そして天生谷は紅葉がボチボチと…始まっています。

天生湿原のナナカマドは綺麗な赤色です。

カツラ門も葉が黄色くなりました。

ツルリンドウはまだ花を見ることができます。

パッチリとした印象の花です。

ツルリンドウのルビー色の実も映えますね。

絶滅危惧種に指定されている『ホソバノツルリンドウ』の蕾です。

ツルリンドウでも、こちらのホソバノツルリンドウは、か弱い印象です。

令和2年10月2日(金曜日)

この時期、空気が澄んでくると北アルプス方面の山もクリアに見ることができます。

北の『剱岳』(写真左手の山です)から。

南の『穂高連峰』(写真右手の峰々)まで。

槍ヶ岳も綺麗に確認できます。

『クサボタン』の花。

この時期に辛うじて残っていました。

クルっと巻いた、花弁の形が好きです。

この時期の『クサボタン』は綿毛になっています。

あの花からは想像の付かない様相です。

令和2年10月1日(木曜日)

10月に入り皆さん気にして見えるのが紅葉情報です。

本日の天生湿原の様子です。

湿原の草紅葉は始まっています。

湿原周りでは、ところどころ赤く染まった木もあります。

いち早く赤色になる『ツタウルシ』です。

今年も、この季節が来たことを色で知らせてくれます。

ツタウルシは3枚葉が特徴です。

ウルシ同様、近くを通っただけでかぶれる人もいます。

本日のカツラ門です。

まだ紅葉は始まっていません。

本日の籾糠山です。

山頂付近はうっすらと色付いているのが確認できます。

令和2年9月24日(木曜日)

本日は、飛騨森林管理署の採用1、2年目のフレッシュな職員が天生へ来てくださいました。

OJT(職場内研修)です。

天生国有林の特徴を知って頂きながら、天生の森を案内しました。

もちろん研修には作業もついてきます。

歩道修理をして頂きました。

天生特有のクリの杭を一生懸命に叩き込んでいます。

「ハンマーを使いすぎて手の握力がなくなりました…」とかわいいコメントを頂きました。

必死に、作業してくれた結果ですね。

ストレスの解消にもなったようです。

現地にあった倒木を有効活用した歩道の横木です。

長くて重量があるのですが…2本持てますか??(笑)

若い力は素晴らしいです。

行程を組んだ人間が鬼?なので、1日中みっちりなOJTとなりました。

今日の経験を今後に生かして欲しいものですね。

令和2年9月23日(水曜日)

七不思議をご紹介した際に、匠屋敷について触れました。

ここ天生は止利仏師伝説の発祥の地です。

止利仏師は、飛騨の匠の元祖と言われています。

写真は、天生地区の公民館前にある看板です。

こちらが、『匠屋敷』です。

こちらに止利仏師がお祭りされています。

止利仏師は、法隆寺の金堂の釈迦三尊像や飛鳥寺の飛鳥大仏をつくったと言われています。

今でも10月の第2日曜日に、この場所で地元天生地区の方々が祭事を催されます。

この場所まで登山道入口から歩いて30分。

地元の高齢の方もこの日ばかりは…と山道を歩きます。

もちろん神主さんも、しっかりと衣装を身に纏い、匠屋敷まで歩いてみえます。

山の中ならではの、厳かな祭事。本年は10月11日14時~から執り行われます。

匠屋敷横の看板には、伝説が書かれた看板も設置されています。

天生にお見えの際は、匠屋敷にもぜひお立ち寄りください。

令和2年9月17日(木曜日)

今年もこの花の時期がやってきました。

誰が見ても目に入る大型の花『フジアザミ』です。

天生までの道中、国道360号線の山道に開花し始めました。

この花は、毎年の恒例行事としてご紹介したくなります。

存在感たっぷりです。

飛騨地方どこにでもある訳ではなく、特に天生の国道近辺で良く見られると聞いています。

このボンボリのような形の花、昆虫たちも沢山寄ってきます。

たまたま寄ってきたハチと比較すると、この花の巨大さが良く分かります。

『シロバナフジアザミ』も毎年恒例で、フジアザミとセットでご紹介したい花です。

今年も咲いてくれましたよ。

花粉を沢山身に付けたハチが花の中に潜り込んでいる姿が愛らしいです。

令和2年9月15日(火曜日)

皆さん、天生の森の七不思議に興味はありませんか?

自然界には、人間の想像の域を超えた不思議が沢山あります。

勝手に七不思議(笑)まずは1つめをご紹介したいと思います。

天生湿原内にぽっこり浮かぶこの場所。

周囲は湿原に囲まれ、なぜかこの場所だけ島のようになっています。

その島までは木道が設置してあり、島の中へ入って頂くことができます。

湿原の植生とは違い、木本類が多く生育しており、明らかに周囲とは違う雰囲気です。

七不思議の1つ目は、この湿原の中にポッコリと浮かぶ島です。

そして、この湿原には祠が祭ってあります。

『匠屋敷』といいます。

なぜここに祠が祭ってあるのか?

これは、七不思議の2つ目です。

この匠屋敷については、又改めてご紹介します。

そして、この島の中の祠の周囲には『オオシラビソ』の木が立っています。

一見、何の不思議もないように思われるかもしれません。

しかし、ここ天生周辺でオオシラビソが生育するのは標高1500mを越える当たりからです。

ここ匠屋敷は、1400mであり、周辺の山には1本もオオシラビソはありません。

なぜか、この湿原の中にある島の中にだけ、オオシラビソが立っているのです。

不思議の3つ目です。

そして、天生の名所の1つ『カツラ門』です。

これも不思議です。

カツラの大木が横に5本並んでいます。

林齢も同じくらい、樹形も同じようなものが横に1列。

まるで兄弟姉妹のようです。

この一体、サワグルミやブナの木が多くありますが、なぜかここだけカツラの木が5本。

何百年もの間、ここで隣り合い生長してきたカツラ…不思議であり魅力的な場所です。

この写真、丁度今日現在のカツラ門。まさに幽玄の森を撮し出した1枚です。

このカツラ門の風景も七不思議の1つです。

今日は七不思議の4つをご紹介しました。続きは又のお楽しみに。

令和2年9月10日(木曜日)

この時期天生のお客さまが楽しみにしている、ラン科シュスラン属の『アケボノシュスラン』です。

真っ白いツボミから、開花と同時にアケボノ色になります。

アケボノ色…夜明け前の朝焼けの色です。

ほんのり淡い色です。

花の開き方も慎ましやかです。

全体的に上品さが漂っています。

枕の草子では春は曙…と言いますが、秋に咲く花でアケボノが付くものが、もう1つあります。

リンドウ科センブリ属の『アケボノソウ』です。

こちらはアケボノ色ではなく、花の斑点を夜明けの星空に見立てたもの…とのことです。

アケボノから紡ぎ出される命名の花2種類をご紹介しました。

令和2年9月8日(火曜日)

昨日は勢力の強い台風10号が西日本に被害をもたらしました。

飛騨地方では被害が少なかったですが、天生の森では湿原周りのブナの大木が2本へし折られました。

湿原に突風が吹き荒れたと思われます。

設置したあったベンチはギリギリのところで破壊を免れました。

最初にこの光景を見た時、心が痛みました。

こちらは、歩道上に倒れたブナの木です。

除去作業を行いました。

このように地上から5mほどの箇所でへし折れています。

2本とも枯れ木ではなかった事から、天生に吹いた突風が凄まじかった事を物語っています。

こちら、電気柵の支柱も落枝が当たりへし折られました。

自然と向かい合いながら仕事をしていますが、時に自然の驚異を目の当たりします。

令和2年9月5日(土曜日)

本日は、名古屋林業土木協会古川支部の方々にお越し頂きボランティア作業をして頂きました。

木平湿原まで、木道の運搬作業です。

1人20kg以上ある荷を背負子で背負います。

ヒノキの20kg、ずっしりと重たいです。

木平湿原までの荷上げ、距離にして2.8kmです。

残暑厳しい中、道中には急登もあり、ハードな作業となりました。

急登を登り終えて、笑顔で一息です。

土木協会の皆さんに上げて頂いた木道は、本年試験的に湿原に設置します。

ご協力頂いた皆さん、ありがとうございました。

令和2年9月3日(木曜日)

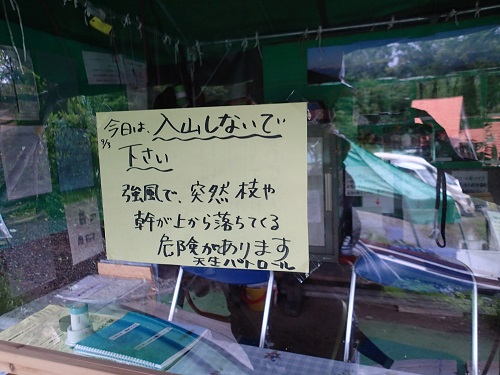

本日は、台風9号の影響により天生でも強風が吹いています。

こんな時は、登山道入口で入山規制をさせて頂いています。

天生の森は、老木が多い為、強風に煽られた木が倒れてきたり、枯れた枝が落ちてくる危険がある為です。

皆さまのご理解をお願いします。

登山道入口で見られる秋の花『アキノギンリョウソウ』です。

春先に咲くギンリョウソウと良く似ていますが、植物学上は違う植物です。

面白い発見がありました。

今年の芽が出始めたというのに、良く見ると昨年咲いて朽ちた花の形がまだ残っています。

特にこの腐生植物は、朽ちた花は、分解されて姿を消すのも早いと思っていました。

色んな条件が重なって、このような状態になったと思われます。

令和2年9月1日(火曜日)

季節は移り変わり…長月の1日。

只今、天生の秋の代名詞『エゾリンドウ』が見頃です。

湿原が秋色に染まりかける中、エゾリンドウの青色はよく映えます。

夜間や天気の悪い日にはキュッと口をしぼめるエゾリンドウ。

花弁を開いていないエゾリンドウも好きです。

日射しが差し始めると、目一杯口を開きます。

エゾリンドウが口を開くと、何処からともなくマルハナバチがやってきます。

体を花の中に入れ、蜜を吸いながら花粉を沢山付けて出てきます。

花から花へ、忙しく働きます。

花と昆虫は、お互いに持ちつ持たれつの良好な関係です。

秋の花を楽しんでいると、木道の脇からヒョッコリ顔を出していた『リュウキンカ』です。

こちらは、ミズバショウと共に咲く春の花として有名です。

リュウキンカは毎年のように狂い咲きする姿が見られます。

令和2年8月27日(木曜日)

今年は、コロナ禍で各地の花火大会が中止となりました。

様々な事が異例ずくめ現在、少しでも楽しみを見つける為に発想の転換も必要なのかもしれません。

そんな中、本日は天生から花火をお届けしたいと思います。

自然のそのままの形が作りだしている花火です。

どうぞお楽しみください。

打ち上げ花火、満開『マルバダケブキ』

大空に迫力満点の尺玉『シラネセンキュウ』

尺玉が上がった後…バチバチと細かい花火の余韻が…『シラネセンキュウ』

手持ち花火『ノリクラアザミ』

しっとりと線香花火『タニギキョウ』

令和2年8月25日(火曜日)

白色のヤマトリカブトに出会いました。

アルビノ種かな?

よく見かけるヤマトリカブトです。

濃い紫色をしています。

近くにはグラデーションがかったヤマトリカブトもあります。

並べて見るとより違いが分かりますね。

令和2年8月20日(木曜日)

今年も『シラヒゲソウ』の季節がやってきました。

只今、天生湿原、カラ谷湿原、ミズバショウ群生地ではシラヒゲソウが満開です。

こちらは、天生湿原の写真です。

白色が日に日に濃くなっています。

天生の夏の代名詞『シラヒゲソウ』

過去に何度もご紹介していますが、何度見ても飽きない花です。

繊細で品良くまとまった姿。

天生の湿原では、見事に群生しています。

もちろん、一輪咲きも美しいです。

そして、その下に控えている蕾も風情があります!

写真左手の可愛いツボミもぜひ見て下さいね。

令和2年8月18日(火曜日)

飛騨地方の夏の暑さは、盆を過ぎれば涼しくなる…と言われています。

ひと昔前まで、盆を過ぎれば山ではストーブを焚いていたほどです。

しかし、今年の夏は盆を過ぎても暑い…いや、盆を過ぎた頃から暑さが増してきたと言った方が適切でしょうか。

天生湿原入口付近のブナの森です。

そんな暑さの中、アキアカネはまだこんな色です。

気温が下がらないと赤く色づきません。

脈翅目に属するトンボ。

その『脈』の意味がよく分かる写真が撮れました。

見て下さい!この繊細な脈状の翅を。

令和2年8月11日(火曜日)

天生へ向かう道沿いでは『ナツズイセン』の花が満開です。

この花が咲くと、もうすぐ夏の盆だなあ、と感じます。

花の姿はこちら。花が咲く時には葉はありません。

太い茎がスッと伸びて、その頂点に花をつけます。

花の形こそ違えど、ヒガンバナの立ち姿に似ていませんか?

ナツズイセンはヒガンバナ科です。

ヒガンバナは花の後に葉をつけます。

しかし、ナツズイセンは花の前に葉をつけます。

名前はスイセンと付いていますが、スイセンには全く似ておらずユリのような花です。

葉がスイセンの葉に似ている事からきているようです。

1輪だけ咲いている場所では、とても清楚にみえます。

群生すると、賑やかで見応えがありますね。

令和2年8月6日(木曜日)

天生の森、ブナ原生林。

この夏の暑さを忘れさせてくれます。

清涼感あるブナの幹。

そして、その幹からのびる枝に目一杯の葉をつけます。

葉は、木陰を作りその下で生きる生態系を守っています。

1人では抱えきれないブナの幹。

ブナの木から偉大さを感じ癒しを与えられます。

ブナの木に直接触れて、そのエネルギーを分けて頂くのも良いでしょう。

令和2年8月4日(火曜日)

本日は、湿原内の『アブラガヤ』の刈取り除去作業です。

イネにも似たこちらがカヤツリグサ科の『アブラガヤ』です。

湿原内にびっしりと生えています。

ここ1~2年ほどで、随分増えたような気がしています。

天生では、以前からこのアブラガヤの刈取り除去作業を行っています。

なぜ刈り取るのか?

それは、湿原が乾燥地化してしまうからです。

現在、湿原である区域は『湿原』として維持し、皆さまに楽しんで頂きたい…との思いからです。

このアブラガヤが蔓延してしまうと、湿原特有の花たちが咲かなくなってしまいます。

刈り取ったアブラガヤは、湿原外へ運び出しています。

作業は湿原内に立ち入って行いますので、作業中は登山者に誤解を招かないよう標示をします。

こちら、除去後です。

見違えるように刈り取られました。

おかげで、湿原内に咲き始めたシラヒゲソウやアカバナが太陽の光りを沢山浴びる事ができます。

花が見やすくなり、これから最盛期を迎える湿原の花たちが天生湿原でお待ちしています。

令和2年7月31日(金曜日)

今年は初めて会えました。

『アサギマダラ』です。

梅雨が長かったからか、なかなか顔を見せてくれませんでした。

渡りの蝶として有名です。

黒光りしながら優雅に飛んでいる『ミヤマカラスアゲハ』。

羽の表側は黒色のようで青緑色に輝いています。

同じ個体の羽の裏側です。

白い筋に赤い紋が確認できます。

ヒダノキセルアザミの蜜を吸っていました。

マルバダケブキに沢山集まっているのは『ヒョウモンチョウ』の仲間です。

ヒョウ=豹の紋のような柄の羽ですね。

このご時世に密集の状態で蜜を吸っています。

令和2年7月30日(木曜日)

6月初めにご紹介した、天生の駐車場で保管されている河合町特産『雪中酒』用の雪です。

こちら7月16日の様子です。

遮熱シートがかけてあるのですが、少しずつ雪の山が低くなっています。

そして、雪中酒の発送も終わり、遮熱シートが除去された本日の様子です。

まだ辛うじて雪を見る事ができます。

関東方面から夏休みでドライブにみえた親子が立ち寄ってくださいました。

お子さん達は、好奇心旺盛で雪の山の上に登って遊んでみえました。

雪が珍しい!冷たい!!と喜んでいる声…こちらも見ていてホッコリしました。

この雪、あと何日楽しむ事ができるでしょうか。

ここ天生峠駐車場、標高1200mでは珍しい7月末の雪、もう少しだけ頑張って残っていて欲しい…。

令和2年7月21日(火曜日)

登山道入口には、森の情報をお伝えする為のボードがあります。

その時々の花の開花情報や、鳥やクマ、マムシの情報などパトロール員が気づいた事を書き込んでいます。

入山前にぜひチェックしてみてください。

現在登山道入口付近で見る事ができる植物をご紹介します。

『ウツボグザ』です。

比較的平地でも見る事ができますね。

森の中にはありません。

『オオウバユリ』は、今年の7月の長雨でグングン大きくなっています。

例年より生長の良さを感じるのは私だけでしょうか?

小さな植物を押しのけて逞しく育っています。

こちらも登山道入口で聞かれる事が多くなった『ハナチダケサシ』です。

ショウマ(升麻)の仲間です。

よくある、ヤマブキショウマ、アカショウマ、トリアシショウマとよく似ています。

この仲間は、変種や中間の特徴を持つものがあり同定はとても難しいです。

『アカモノ』は真っ赤な実をつけています。

『イワハゼ』とも言われます。

花は下を向いてつけ、実はしっかりと天を仰いでいます。

令和2年7月16日(木曜日)

岐阜県飛騨地方は7月6日からの大雨で各所で甚大な被害を受けました。

この間、国道360号線の天生へのアクセス道も雨量規制により通行止めとなりました。

本日、解除となり久しぶりの天生の森。

まずは安全点検からスタートです。

ここ天生は被害はなく、昨今の集中豪雨が局所的である事を実感しました。

登山口から1分も歩かない内に、このような看板があります。

『クマに注意』

ここ天生の森もクマの住み家です。

通行止めだった10日間ほど、人が入る事がなかった天生湿原。

その間、クマが大いに羽を伸ばしていたようです。

湿原内、各所にクマの形跡がありました。

電気柵を張り巡らせていたのですが…。

クマの糞もしっかりと残っていました。

人間はマスコミ等の影響でどうしても「クマは怖い」との印象を持ってしまうようです。

しかし本当は、クマの方が「人間は怖い」と思っているのです。

クマは元々臆病で優しい動物です。

なお、人間の何倍も嗅覚が良いので、よほどの事がない限り、人間がクマを察知する前にクマは人間から遠ざかります。

山へ入る際には「くまの住み家にお邪魔します」という気持ちになってみてください。

ここ天生に生息している『ツキノワグマ』。

九州では絶滅、四国も一時絶滅状態だったと言われ、個体数が減っているのは確かです。

ツキノワグマの真の生態を知り、山の生態系のトップである彼らがこれからも住みやすい森である事が、

天生全体の生態系を守る事でもある、との認識を大切にしていきたいです。

(クマの糞は、歩道上などの人目に付きやすい場所にもあります。又、糞は食べた物よって違いがあり面白いです。)

令和2年7月9日(木曜日)

天生湿原、真っ白なワタスゲ畑が見頃です。

ワタスゲの中にポツポツと見えるのはゼンテイカです。

黄色が映える『禅庭花(ゼンテイカ)』は別名『ニッコウキスゲ』と呼ばれています。

春の代表ミズバショウと並び夏の代表はニッコウキスゲです。

1株にいくつかツボミをつけます。

花は1日でしぼんでしまいます。翌日は他のツボミが花を咲かせます。

全国の湿地でよく見られる花です。

ワタスゲと似ていますがチョット雰囲気が違いませんか?

『サギスゲ』です。

ほうき状の白い果穂は白鷺(シラサギ)が群れをなして飛んでいるようです。

ワタスゲと比べて非常に数が少ないです。

ワタスゲとニッコウキスゲに隠れて『アサヒラン』も咲いています。

湿原内の色の対比が賑やかなのは、この時期ならではです。

令和2年7月7日(火曜日)

天生の遊歩道は雨水が流れて壊れないよう工夫がされています。

遊歩道に施されている3本の木は、階段と水切りの役割を兼ねています。

次の写真で写真左手側をアップします。

このように歩道横に槽が掘ってあります。

これが雨の日に水と砂をためる槽になります。

これが雨の日の状態です。

しっかりと、路面水を導きその機能が発揮されていること分かります。

雨の日、遊歩道を流れる水は相当なものです。

雨水はみるみるうちに、路面を削り取り遊歩道を壊します。

水の流れを弱め、この槽に誘導することで、遊歩道が痛まない工夫がここにあります。

同時に流れる土砂は、この槽にたまり、晴れた日に土砂を上げ元の道に戻します。

人工的な材料は使っていません。

天生では、細部にわたって人と自然に優しい遊歩道作りを行っています。

令和2年7月2日(木曜日)

ずっと会ってみたかった…『マヤサンコブヤハズカミキリ』

やっと出会うことが出来ました!カッコイイ。

翅は退化しているため飛ぶ事はできません。

ヤハズ=矢筈と書きます。

こちらお尻の形からその名がきています。

矢筈とは、掛軸をかけるための棒ですね。確かに先端がこんな形をしています。

又、弓矢の矢の先端の弓の弦をかける部分の事も矢筈といいます。

フキの葉をパクパクとかじっているのは『ヒメツチハンミョウ』です。

オスとメスでは触角の形が違います。こちらはメスです。

ヒメツチハンミョウの体液には有毒物質が含まれています。

観察している間、少し怒らせてみたら黄色い体液を出しました。

安易に触るとカブレますから、素手では絶対に触らないようにしなければなりません。

ショウキランについていた『ヒメハナカミキリ』の仲間です。

カミキリムシの触角は格好良くて、思わず足を止めてカメラを向けました。

令和2年6月30日(火曜日)

近年、天生へ来てくださるお客さまの間で認知度が上がっています。

この時期に皆を笑顔にしてくれる『フガクスズムシソウ(富嶽鈴虫草)』です。

今年も、幾度となく「フガクズスムシソウはどこで見る事ができますか?」とお尋ねがありました。

普通に歩いていては、出会う事ができません。

なにせ、ブナの大木の枝に着生していますから。

じっくり観察したい方は、ぜひ双眼鏡持参をオススメします。

笑顔満開の『サイハイラン』です。

鮮やかな色彩が大好き!な花です。

幽霊がヌボッと浮かび上がるように咲く『ショウキラン』です。

こちらも天生ファンの皆さまにはお馴染みのランです。

ショウキランは神出鬼没。

毎年同じ場所で咲くとは限りません。

思わぬ所からヌボっと顔を覗かせてくれます。

開花前のショウキランも愛嬌があります。

この姿も一瞬。毎年見逃さないように…と楽しみが増えます。

令和2年6月25日(木曜日)

飛騨地方では、この時期『クリ』の花が満開を迎えます。

天生へ向かう道中から見える山をみると、黄金色に輝く木が目を惹きます。

そのほとんどが『クリ』の花です。

クリの花をズームアップしてみます。

このように穂になっています。

このフサフサの穂が雄花です。

雌花はどこについているのだろう…と探してみると…。

こちらに付いていました!

今年伸びた新しい枝についた、雄花の付け根にひっそりとついています。

見て下さい。

この可愛い雌花を。

これが、生長し、皆さんご存じイガイガの栗の実になるのですね!

因みに、栗の木に近づいて分かった事があります。

この花のニオイ…。強烈です。

何のニオイか調べてみました…ここに書くにはふさわしくない事がわかりました。

気になる方は、調べてみてください。

人間の体にある成分と同じ…らしいです。

令和2年6月23日(水曜日)

梅雨の合間の晴天に恵まれた今日、籾糠分岐でランチタイムの素敵なお二人。

撮影許可とホームページへの掲載許可を頂き紹介させて頂きます。

山モデルさんのような爽やかなお二人でした。

お二人が持参されているこちら『水もどし餅』です。

防災ナースをしてみえるとの事でした。

保存期間の長い、水もどし餅やアルファ化米を昼食として食べてみえました。

昨今、自然災害が多発する中、備蓄品として利用可能で味も美味しくなっています。

天生の森を楽しんで行ってくださいました。

ぜひ又お越しくださいね。

令和2年6月18日(木曜日)

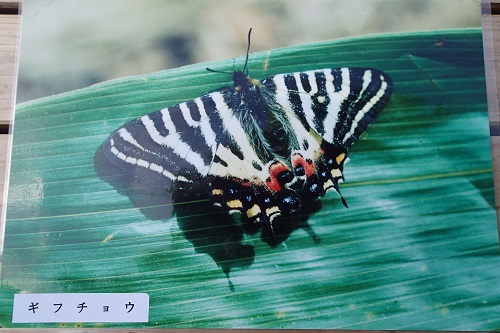

前回ギフチョウを紹介しました。

ギフチョウの食草であるヒメカンアオイにもスポットを当ててみます。

こちらが、ヒメカンアオイの葉です。

非常に背の低い植物ですから、注意深く見なければ出会えません。

こちらは、ヒメカンアオイの花を正面から見たものです。

地味な色ですが、立派な花です。

雄しべと雌しべもしっかりと確認できますね。

上から見ると、後ろ側は筒状の形ですね。

地面すれすれの所に花をつけます。

なぜでしょう。

おそらく、ヒメカンアオイは、チョウや鳥などの上空を飛ぶ動物ではなく、

地面を這う昆虫(アリ)などによって、種子を運んで欲しい植物かと思われます。

令和2年6月16日(火曜日)

真珠のように美しく輝くこちらは、ギフチョウの卵です。

ギフチョウの食草であるヒメカンアオイの葉の裏側についていました。

こちらがギフチョウです。

天生のパトロール員が以前に撮影した写真を拝借しました。

ギフチョウといいますが、岐阜県だけでなく本州全域に生育しています。

ギフチョウという命名は、新種として採取されたのが岐阜県内であった事に由来します。

『春の女神』『スプリング・エフェメラル(春の儚い命)』と呼ばれる、春にしか見られないチョウです。

卵から幼虫~6月頃までにはサナギとなり、夏~冬をサナギで過ごします。

翌春、チョウとなり卵を産みその一生を終えるのです。

チョウの姿は、春先の一瞬しかお目にかかれません。

令和2年6月11日(木曜日)

本年は、5月27日15時に国道360号線の冬季閉鎖が解除されました。

本年のミズバショウ群生地の様子です。

今年も見事に咲き揃ってくれました。

おくるみにくるまったミズバショウ。

女王様のような気品に溢れています。

本年は、ここ数年では冬季閉鎖の解除の時期が早かった為、

ミズバショウを始めこちらのサンカヨウも登山者の皆さまに見て頂く事ができました。

こちらのサンカヨウは、色白小顔の女王様のようです。

ニリンソウも咲き誇っています。

ツバオモトはまだ蕾です。これから一斉に開花を迎えます。

令和2年6月9日(火曜日)

本日の天生登山道入口の駐車場です。

天気もよく、沢山の登山者が入山されました。

ちなみに写真奥のシートを被った山は、河合町特産『雪中酒』発送用の雪を保存しています。

今年は少雪であった為、例年は麓で調達する雪ですが今年はここ天生で保管されています。

雪の中で熟成されたお酒と共に、7月には全国へ出荷されます。

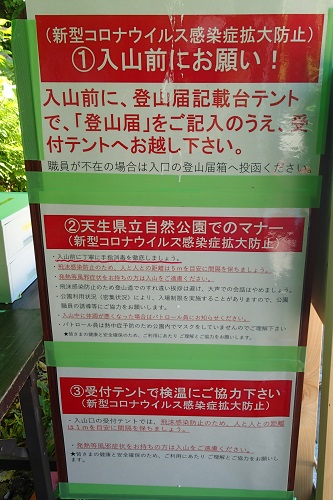

本年は新型コロナウイルス感染予防の徹底が最重要の課題となっています。

どうぞ登山者の皆さんにもご理解頂き、ご協力をお願いしたいと思います。

入山までの流れを説明します。

まず、登山道入口の左手側にあるテントにて事前受付スペースを設けています。

こちらへお進みください。

手指のアルコール消毒をお願いします。

事前受付には登山届が用意してあり、感染者等が発生した場合には連絡ができる体制をとっています。

園内でのマナーもこちらに記載してあります。

他のグループとの間隔を5mほど保って頂くとありがたいです。

事前受付を済ませた後、記入頂いた用紙を持って、登山道入口より本受付へ向かってください。

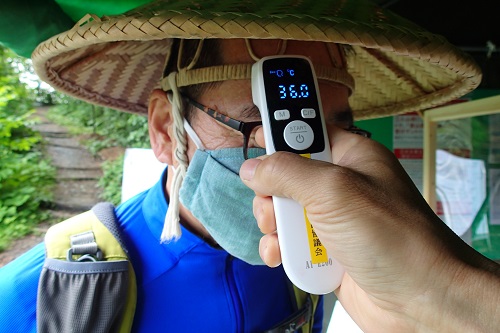

係の者より検温を行い、微熱等の体調不良の方には入山を控えて頂くようお願いしています。

協力金500円の支払いについても、トレーでの受け渡しをお願いします。

皆さまのご協力をお願いし、天生の森を楽しんで頂けるとありがたいです。

|