令和元年11月7日(木曜日)

山終いを済ませ、昨日11月6日午後12時、天生の森へ続く国道360号線が冬季閉鎖となりました。

受付テントも撤収し、これから長い冬を迎えます。

つい先日まで賑わっていた駐車場もこの静けさです。

雪が多いこの地域では『雪囲い』をし、雪で建物が破損するのを防ぎます。

昨年も最終日に載せたこちら面白い形の木。

昨年とは何かが違うのです!

天生のブログの愛読者なら分かってくれる…かもしれないこの違い。

…今年は、キノコが生えていません(笑)

天生の森に関わる仲間たち。

今年も天生の森を大切に想う気持ちを一つに地道に汗を流しました。

いつも温かい気持ちをありがとうございます。お疲れさまでした!

令和元年11月5日(火曜日)

7月初旬の天生湿原。

青々とした新緑の中にニッコウキスゲが咲いています。

本日の天生湿原。

同じ場所ですが、全く違う風景です。

7月初旬のカツラ門。

カツラの大木が5本横、並びとなっているここカツラ門は、

夏のうだるような暑さの中でも涼を与えてくれました。

本日のカツラ門。

老木の幹の間から秋の陽が差し込んでいます。

日本ほど四季の移ろいが美しい国はないと言われます。

並べてみると、この変化の大きさを感じます。

令和元年10月31日(木曜日)

温かい日和が続いた今年の10月でしたが、本日は穂高連峰の積雪を確認する事ができました。

この時期にしては、白い面積が少なめですね。

10月も最終日だというのに、日中は汗をかくほどの暖かさです。

ピンと張り詰めた寒さはまだ経験していない今年の天生です。

河合町朴ダムの頭上に乗鞍連峰をのぞみます。

こちらも、てっぺんが少しだけ白くなっています。

天生の木平周辺のダケカンバ群は、既に落葉し幹が輝いて見えます。

富山県境の山は、まだまだ紅葉が楽しめそうです。

令和元年10月29日(火曜日)

標高の高い場所で低木のナラがあれば『ミヤマナラ(深山楢)』です。

ミズナラの変種です。

雪深い地域では、雪の重さに圧迫され幹は高木にはなれず伏して低木状になります。

標高1400mの天生湿原付近でもミヤマナラはみられます。

夏の終わりに見つけたミヤマナラの実双子ちゃん。

9月中旬には少し大きくなっていました。

10月初旬には、少し色付いたどんぐり。

そして本日、ミヤマナラの紅葉も終わり、もう葉を落とすばかりです。

令和元年10月28日(月曜日)

天生のブナの大木の幹をよく観察すると、こんな跡を見つける事があります。

右下の跡をズームしてみます。

左上の跡をズームしてみます。

一体何の跡でしょう…。

正解は、このお方『ツキノワグマ』です。

(天生内に設置したセンサーカメラで撮った写真です)

爪跡から、木に登った時についた跡か、下りる時についた跡かを見分ける事ができます。

右下の跡は下りる時についたもの。

左上の跡は登る時についたものです。

この違いはなぜできるのでしょう…。ぜひクマの気持ちになって考えてみてください!

登る時は、幹にしっかりと爪を立てて登ります。

下りる時は、登る時と同じ体制で(お尻を下にして)、爪をずらし体を支えながら下ります。

では、こちらの跡は、登る時についた物か下りる時についた物か…もうお解りですね!

登る時の爪跡です。

令和元年10月17日(木曜日)

各地で猛威をふるった台風19号。

天生の森でも、台風のたびに倒木が発生します。

天生の年老いたブナやオオシラビソは、強い風に煽られると、根こそぎ倒れる事もあります。

そんな倒木を利用し、天生では登山道の階段を作ります。

このようにブナの大木を歩道に使える大きさにします。

材料が必要な場所までは、このように背負って運びます。

さて、何キロくらいの重量があるでしょうか…?

バネ秤で量ったところ、30kgです。

見た目以上の重量の荷物を、地道に一歩一歩運びます。

令和元年10月15日(火曜日)

本日の天生駐車場付近の紅葉の様子です。

今年は、10月も中旬だというのにまだ緑色の木が目立ちます。

こちらは、登山道入口より600m付近です。

紅葉は、まだまだ初旬です。

湿原入り口まで登ってくると、パッと世界が変わります。

匠屋敷周辺も、この風景です。

晴れて太陽光が当たる日よりも、今日のように雨上がりの曇天の方が、

紅葉の色は落ち着いてしっとりと良い色に感じます。

オオカメノキの実も、この色です。

赤色から紺色へと変化しました。

カエデの赤色はやはり目を惹きつけますね。

今年は、遅い時期まで紅葉を楽しむ事ができるかもしれません。

令和元年10月10日(木曜日)

旧体育の日の今日。

天生の森に降り注ぐ日射しは強く、気持ち良い秋空です。

黄色が鮮やかになるカツラの木の紅葉です。

写真ではお伝えできませんが、この時期カツラの木の下には甘い香りが漂います。

人によって感じ方は様々…みたらし団子?キャラメル?綿菓子?醤油せんべい?

8月22日のブログでも紹介したカツラの木。

カツラもブナやオオシラビソと並んで天生の森の代名詞です。

視覚と嗅覚と、紅葉の時期には葉が落ちる音…聴覚も使います。

もちろん、触ってみて触覚と口に入れてみて味覚も大切にしたいです。

令和元年10月8日(火曜日)

夕方、天生の森に虹がかかりました。

虹の根元には宝物が埋まっている…と聞いたことがあります。

恐らく永久に辿り着くことはできないのかな。

こちら、夏の終わりから咲いています『フジアザミ』です。

今年も国道360号線沿いに咲き誇ってくれました。

この株は超ド級圧巻です。

フジアザミはアザミの種の中では最も大きなを花を咲かせます。

こちらで10cmほどの大きさです。

普通の赤紫色のフジアザミの横に白色の物を見つけました。

シロバナフジアザミです。

赤紫色と比べると少し珍しい種です。

『紅白』揃ってお目出たい場所があります。

令和元年10月3日(水曜日)

タムシバの実が赤く熟しました。

コブシの実と変わらないくらい似ています。

熟すと白い糸がグーンと伸びてぶら下がります。

まるでヘソの緒のような…面白い現象です。

地面に落ちることなく、鳥たちに食べてもらえるようアピールしています。

タムシバの花や葉や幹は香水に使われるほど特徴的な良い香りです。

噛むと甘く爽やかな味がするため「噛む柴」が変化しタムシバとなったようです。

令和元年10月1日(火曜日)

10月を迎えました。

天生の森は1年の中で最も変化の大きな月です。

今朝は天生直下の国道側で…『ドロノキ(泥の木)』です。

ちょうど、綿毛が開いて美しく垂れ下がっていました。

真っ白い綿毛は光が当たると、うっとりするほど美しくみえます。

ドロノキはヤナギの仲間です。

種子は、この時期風に舞って飛散されます。

ですから、この綿毛をみる事ができるのも一瞬です。

翌々日の勤務日には、綿毛はなくなっていました…。

普段はあまり目立つ事のないドロノキですが、本日は遠くからでも存在感があります。

一気に秋の様相を呈したようです。

飛行機雲の白一線と、ドロノキの綿毛の白い筋が…。

こちらも国道側で…『クサボタン』も可愛らしい花の時期が終わり、種子をつけました。

クサボタンの綿毛もまた美しいです。

令和元年9月26日(木曜日)

天生のブナの木の間を歩く度に、何かが飛び立ちます。

人に反応するように、歩くたびに飛び立ちます。

写真では分かりませんが、まるで紙吹雪が舞うように…。

最近よく見られる現象です。

正体は一体なに?と息を凝らしてシャッターチャンスを伺います。

こちらの小さな蛾です。

1匹ばかりではありません、大群で舞います。

木にへばりついていると、ブナの幹に同化しています。

どこにいるか分からないくらいに…。

保護色ですね。

森の中では、日々発見と驚きがあります。

令和元年9月24日(火曜日)

本日は、飛騨市の都竹市長が天生へ現地視察に訪れてくださいました。

左から2番目が市長です。

市長が、天生の歩道作りに感心し記録写真を撮ってくださっています。

天生の森を3時間ほど歩かれました。

天生の素晴らしさと今後の課題や方向性についてお伝えする良い機会となりました。

令和元年9月19日(木曜日)

天生湿原の匠屋敷前の地面に目を向けると、無数の穴が開いているのを見つけました。

アリの巣穴のようですが、穴の径が少し大きいようです。

穴の周りは、火山の噴火口のようです。

掘り出した土で盛り上がっています。

暫く観察していました。

天気が悪い日は、なかなか姿を見せてくれませんでしたが、

天気が良い日、やっと巣穴を出入りする昆虫を見つけました。

こちらが、その昆虫の全貌です。

コハナバチの一種と思われます。

地中で営巣することで知られています。

ハチが地中に巣を作るのは、決して珍しいことではありません。

そもそもアリもハチの仲間です。

令和元年9月17日(火曜日)

天生地区の田んぼは、綺麗な黄金色で、稲刈りを待つばかりです。

この地区では、9月末までに、ほとんどの稲刈りは終わります。

この時期「天生の花はもうないですよね…」と言われる事があります。

最盛期と比べると、花の種類が少ないのは確かですが、

この時期にも見逃せない花がたくさんあります。

まずはこちら「アケボノシュスラン」です。

8月末から9月末まで見頃です。

曙色が可憐で、どこにでもない珍しい花ですよ。

こちらは、「アキノギンリョウソウ」「ギンリョウソウモドキ」とも言います。

春先に見られるギンリョウソウとは、別の種です。

今から、頭を持ち上げ、背筋を伸ばしてピンと立ちます。

湿原では、青色の「エゾリンドウ」が映えています。

「ヤマトリカブト」の青色もまだまだ綺麗です。

こちらは「ノリクラアザミ」の蕾です。

今から咲いてくれますよ。

「オタカラコウ」は花が咲きそろい、今が見頃です。

挙げると切りがないくらい、まだまだ花はあります。

この時期も天生では沢山の花を楽しむ事ができます。

令和元年9月12日(木曜日)

天生の森は、標高1500m地点くらいまではブナが占拠しています。

それより上に行くと、はっきりと『ブナ帯』と『オオシラビソ帯』が分かれる境目があります。

こちらは、そのオオシラビソの球果(松ぼっくり)です。

この時期、鮮やかな青紫色になります。

比較的大きく、木の頂点付近に球果を付けますのでよく目立ちます。

この写真の球果は、たまたま地面に落ちていた物を、古株にのせてみました。

オオシラビソ帯の登山道を歩いていると、このような物を目にする事があります。

一体何でしょう…?

ほら、こちらにも。

結構な確率で出会います。

こちらは、オオシラビソの実をリスが食べた残骸です。

先ほどの球果の付け根に、実がついています。

球果の一枚一枚を器用に剥がし、上手に実を食べ、残骸がこのようになります。

令和元年9月7日(土曜日)

夏場は雲に隠れている事が多い飛騨山脈。別名北アルプスともいいます。

本日は、剱岳から穂高連峰までの峰を望む事ができました。

昨日本日と、森林管理署の請負事業体の方々が、天生で社会貢献活動を行ってくださいました。

山での作業はプロ中のプロの皆さんです。

昨日9月6日は、名古屋造林素材生産事業協会飛騨支部の方々です。

頂上直下に設置予定の休憩用ベンチ材の荷揚げをしてくださいました。

ベンチ材は重くて長さがあります。

天生の急登を荷揚げするのは、大変な作業です。

おかげさまで、このようにベンチを設置する事ができました。

これで多くの登山者に休んで頂く事ができます。

本日9月7日は、名古屋林業土木協会古川支部の方々です。

歩道修繕の作業をしてくださいました。

杭を打ちつける姿が力強く、気持ち良く作業して頂きました。

ご協力を頂きありがとうございました。

令和元年9月6日(金曜日)

このようなグリーンロープを見た事はありますか?

山の中でのロープを緑色にしたのは、周りの自然と馴染みやすく調和しやすい色であるためです。

グリーンロープには、山の状況によって様々な役割があります。

こちらは、天生湿原の周囲に張り巡らされたグリーンロープです。

湿原の中は、希少な植物の宝庫であり人が入り込む事はできません。

又、湿原の中には底なし沼になっている箇所もあり安易に入り込むと危険です。

そういった箇所から、人と自然を守る為のグリーンロープです。

こちらは、道に迷い易い箇所です。

登山する皆さんが迷う事がないようグリーンロープで誘導しています。

こちらは、植物保護のために立入り防止(規制)したい箇所に設置しています。

その他に危険箇所への立入防止として設置されている場合もあります。

グリーンロープには様々な役割がありますが、決して「手すり」代わりにはしないでくださいね。

令和元年9月5日(木曜日)

今週は、天生協議会の全パトロール員で、歩道の集中補修を行っています。

足の踏み場となる横木は、風倒木のブナを利用します。

横木を支える杭は、腐りにくく丈夫な栗の木で作ります。

(栗の杭は麓で作ったものを歩荷します。)

天生では自然の素材を利用して、山にも人にも優しい歩道作りを行っています。

大人数で行うと作業がはかどります。

こちらは、水(雨水)の通り道を誘導する為のものです。

山と向き合う時、水流れを読む事は大変重要です。

上手に水を逃がしてやる事で、歩道が良い状態で保たれます。

歩道の路肩が崩れやすい箇所には、

路肩に木を当て、歩きやすい歩道が保たれる施工をします。

歩道を作る事が自然破壊に繋がるとの意見もあります。

自然公園は、人が自然を身近に感じ、心が癒されたり、

動植物・風景を楽しむためのフィールドです。

人が歩きやすい歩道作りを行っているのはもちろんの事、

天生では樹木の根を傷めない工夫も行っています。

令和元年9月3日(火曜日)

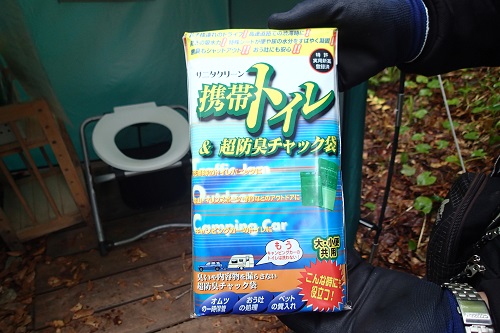

天生のトイレブースをご紹介します。

天生県立自然公園内では、このようにトイレブースを3箇所設置しています。

トイレについては、全国各地の山で問題になっています。

天生では、トイレブースを設置した事で、お花摘みの跡(ティッシュの残骸)はほとんど見かける事はありません。

お客様からも、トイレが綺麗に管理されており、気持ち良いとの声を頂きます。

他地域からもトイレブースの視察にみえる事があります。

ブースの中には携帯トイレが常備され、すぐ使える状態になっています。

携帯トイレを持参しなくても大丈夫です。

使用中である事が分かるように、看板も用意されています。

トイレブースの設置場所は、登山道から少しだけ隠れた場所です。

使用した物は、各自持って下りて頂き、登山道入口に設置されている回収BOXに入れて下さい。

自宅まで持ち帰らなくても良い点は、ありがたいですよね。

利用料金は料金箱へお願いします。

令和元年8月29日(木曜日)

毎年、この時期の湿原を賑わしてくれる『シラヒゲソウ』。

今年も、只今見頃を迎えています。

花の時期は長く、7月末~9月下旬頃まで楽しむ事ができます。

シラヒゲソウは、岐阜県の絶滅危惧にも指定されています。

そう思えないほど、湿原一面に咲き誇っています。

天生の代名詞と言えば、紅葉とブナの原生林とミズバショウですが、このシラヒゲソウももっとPRしていきたいです。

こちら、花弁の縁が糸状に切れ込む繊細さが何とも素敵なシラヒゲソウ。

天生のシラヒゲソウは少し大きめの『オオシラヒゲソウ』です。

蕾は、まんまるで髭が覗いて可愛らしいです。

葉っぱも見てください。

茎を抱くように丸っこい葉がついています。

ずっと観察していても飽きません。

令和元年8月27日(火曜日)

前回こちらミヤマクワガタをご紹介しました。

立派なアゴの横にあるに『触角』にも注目してみます。

クワガタムシの触角は敏感です。

真横から触角を突つくと、嫌がって逃げていきます。

面白いことに、正面からちょっかいを出すとアゴをカチカチと攻撃してきます。

小学生の頃、同じくクワガタにちょっかいを出し、人差し指を挟まれた事を思い出しました。

一度挟まれるとそう簡単には離してくれません。

挟まれたまま、夏休みのラジオ体操をしました…。

こちらブナ林の中で大きな蛾に出会いました。

オオミズアオです。

都心の外灯にも寄ってくる蛾で生息域は広いです。

私は美しいと感じたのですが、

外灯の下では、青白く幽霊を連想させあまり好まれないようです。

こちら、オオミズアオの『触角』をアップしてみました。

こちらも、触角の繊細さと色に惹かれたのですが…

気持ち悪い方がいたらごめんなさい。

このオオミズアオの触角はミヤマクワガタの触角とは役割が違い、

メスの出す匂いをキャッチする為のものです。

よって、オスの方が良く発達しています。

令和元年8月26日(月曜日)

今年は昼間にクワガタムシをよく見かけます。

こちらは『ミヤマクワガタ』です。

盛り上がった頭部が特徴的なこの『ミヤマクワガタ』は飛騨の森では1番よく見かけます。

山地性のクワガタで、平地ではあまり見られません。

小どもの頃は、なぜかカブトムシやクワガタムシが大好きでした。

私の地元では、このミヤマクワガタに出会う事はありませんでしたが、

飛騨地方の方に聞くと、このミヤマクワガタはあまり珍しい物ではなく、

ノコギリクワガタの方が喜ばれたようです。

ハサミやキバと呼ばれる事もありますが、

『アゴ』が正しい呼び名です。

立派な大アゴをもった雄のミヤマクワガタです。

雄のニホンジカの角のようでもあります。

その事から、クワガタムシは英語名で「stag beetle」=「雄鹿 甲虫」となっています。

こちらは同じくミヤマクワガタの雌と思われます。

こちらも別個体のミヤマクワガタの雌です。

クワガタムシのアゴには面白い特徴があります。

それは成育環境の違い(生育温度の違いなど)により大アゴの形に大きな違いが出る事です。

同じ種でも、別の種かと思うほどの差です。

昆虫の中で、そのような差が出るものはクワガタムシくらいです。

令和元年8月22日(木曜日)

こちらカツラの大木です。

天生の代名詞『カツラ門』のカツラは荘厳ですが、

こちらのカツラの大木も見応えがあります。

カツラの特徴でもある『株立ち』になり『ひこばえ』が出ています。

株立ちとは、一本の茎の根元から複数の枝が出ることです。

ひこばえも同じ意味で、曾孫生えと書きます。

このように、天生のカラ谷のカツラの大木は根上がりになっています。

根上がりの下には、人が入って休めるくらいの空洞ができます。

今は、道具置き場として利用させてもらっていますが、

クマ等の動物の寝床となっていた事もあったかもしれませんね。

本日も根上がりの中で、小鳥が砂浴びをしていました。

こちら、大木のカツラは葉も幾重にも重なって、大きな体を作り上げています。

よく見ると、一つ一つはハート型です。

こちら、駐車場で只今見頃の『ハクサンシャジン』です。

ツリガネニンジンの高山型です。

本日は、雨降りでした。

最近、透明になる花としてサンカヨウは人気ですが、

このハクサンシャジンも雨に打たれ透明になっていました。

薄紫色のガラスのようです。

雨の日しか味わえない山の魅力です。

ハクサンシャジンの花にはアリを寄せ付けるフェロモンがあるようです。

令和元年8月20日(火曜日)

只今、天生の森にはそこかしこで香水のような香りが漂っています。

香りの正体は、こちら『リョウブ』です。

標高によって、低木~小高木になる樹木です。

花が咲いて暫く経つと、独特の良い香りを放ちます。

ご覧のように白い小さな花を房状につけます。

うだるような暑さの中、お盆の頃に涼しげに咲き誇ります。

他の花が少ない時期に最盛期を迎える為、目につきやすいですね。

こちらはリョウブの樹皮です。

他にはない、特徴的な美しさがあるため、床柱に使われます。

ナツツバキやサルスベリの樹皮によく似ています。

令和元年8月8日(木曜日)

天生の森から真夏の北アルプスを望みます。

夏空が広がる今日、夏の雲の間から穂高連峰が姿を見せてくれました。

こちらは、何に使う道具かお解りになりますか?

今では、ほとんど見かけなくなった形です。

先月のブログでもご紹介した『背負子(しょいこ)』です。

こちらは、重量があるものを運ぶ時に使います。

本日は、土砂運搬の作業です。

重心を上部にする事で、比較的軽く背負えます。

昔はこの背負子を使い、米俵や薪や炭俵、畑に使う堆肥や土を運んでいました。

農家の家には、必ずあったこの道具も最近ではほとんど見かけなくなりました。

この背負子は天生パトロール員の手作りものです。

令和元年8月6日(火曜日)

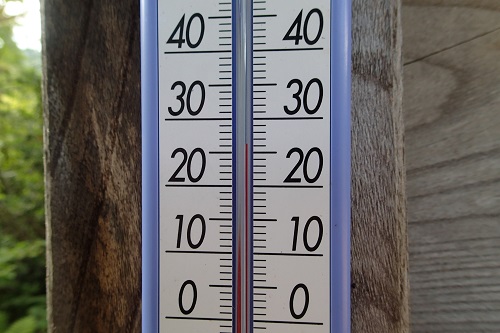

暑い暑い、夏日の今日。

天生湿原の匠屋敷の標高は1400m。

朝一番でこの気温です。

同じ気温でも、都会の真ん中と、森の中で感じる体感温度は随分違うように思います。

歩くだけでも、全身に汗。

しかし、森の中には爽やかな風が吹きます。

強い日射しに目を細め、ふと頭上を見上げると…。

オオカメノキが作り出す自然の『影絵』です。

自然はいつも小さな発見を与えてくれます。

ひまわり?のようなマルバダケブキです。

天生のマルバダケブキは、人間の身長を軽く越えます。

おおよそ2mを越えるものばかりです。

花はその先端につけるので、必死に手を伸ばして接写の写真を撮ります。

令和元年8月4日(日曜日)

本日、オオバコ除去ボランティアが開催されました。

天生には今から10年ほど前まで、他の植物が侵入できないほどのオオバコが生えていました。

歩道沿いをびっしりと埋め尽くすほどでした。

オオバコは大変繁殖力が強く、別名は車前草(しゃぜんそう)と言われます。

車が通る前に先行して、生えてくるほどの繁殖力があることからです。

毎年行われているボランティア活動で、現在、天生の登山道沿いではオオバコをほとんど見かけなくなりました。

そのおかげで他の植物の種類も増え、様々な花を楽しむことができます。

本日、最年少参加の男の子です。

一生懸命オオバコを探して抜いてくれました。

小学低学年で、自然から得られる発見や驚き、楽しさを知ることはとても大切な事かと思います。

いきいきとした姿が印象的でした。

ぜひ、大人になったら又違う目線で天生の森を訪れてくださいね。

オオバコ除去の後は、散策会が開催されました。

参加者の皆さんには天生の森の魅力を知って頂くよい機会となりました。

令和元年8月1日(木曜日)

ヤンマのヤゴが脱皮した抜け殻を見つけました。

背中から抜け出している様子がよくわかります。

近くには脱皮したばかりのまだ弱々しい姿がありました。

帰りに覗くと、すっかり姿はなくなっていました。

今頃、元気に天生の森を飛び回っていることでしょう。

こちらは、まさに今から脱皮を始めようとしています。

写真では分かりにくいですが、一生懸命格闘している姿を見ることができました。

湿原には昆虫が住みやすい環境が整っています。

令和元年7月30日(火曜日)

こちらの写真、一体何を写したのでしょうか?

…拡大して見ると、植物の穂先が全て無くなっています。

こんな感じです。

ニホンジカの食べた痕です。

新芽などの柔らかくおいしい部分を食べたのでしょうね。

天生では、動物の動きを観察するためにセンサーカメラを設置しています。

センサーカメラを設置する事によって、夜間の動物の動きや、

どんな種類の動物が天生で暮らしているかを把握する事ができます。

過去には、クマやアナグマ、イノシシ、ニホンジカの群れが写り込んでおり、大変貴重な資料となっています。

令和元年7月25日(木曜日)

私たちの山仕事にはかかせない、背負子(しょいこ)です。

その名の通り背負って使います。

写真の物はアルミ製ですが、木製の背負子もあります。

このように山で使う道具や弁当を背負うために使います。

背負子の使い方、カスタマイズには、それぞれ持ち主の個性が出ています。

こちらは、大きな荷物を人力で背負い上げている様子です。

重い荷物を歩荷(ボッカ)する時、背負子は大変役に立ちます。

『ナタ』と『ノコ』です。

山に入る時は腰に下げるなどして持ち歩きます。

台風や雨の後、倒木が歩道を塞いでいる場合があります。

そんな時に、倒木を切ったり枝を払ったりするために必要な道具です。

道具がなければ仕事にはなりません。

道具は私たちの仕事には必要不可欠な物です。

そして、道具は長年愛用した物を大切に使います。

令和元年7月23日(火曜日)

6月に見頃を迎えた天生の花々は今、色鮮やかに実をつけています。

まずはこちら、サンカヨウの実です。

雨が降ると透明な花びらになる事で人気上昇中のサンカヨウ。

ブルーベリーのように美味しそうに色付いています。

食べれない事はありませんが、中には種がたくさん詰まっています。

天生では当たり前のように見ることができるサンカヨウですが、

本州の各地で絶滅の恐れがある貴重な植物です。

タケシマランです。

赤い実が葉の下に垂れ下がって付くのが可愛らしいです。

もちろん花も下向きに付けます。

なかなか見つけづらい花ですが、赤い実をつけるとよく目立ちますね。

マイヅルソウの実は、摩訶不思議な模様を作りだしてくれます。

もう暫くすると、こちらも赤い実になります。

こちら、今からが最盛期のタマガワホトトギスです。

黄色い花が特徴です。

ヤマブキ色のようでもあります。

このヤマブキ色が特徴のタマガワホトトギス。

ホトトギスはご存じ鳥の名前に由来するものです。

花被片の斑点がホトトギスの胸にある斑点に似ています。

タマガワは樹木のヤマブキの名所、京都府の玉川の名を頂いたようです。

ホトトギスの花もいくつが種類がありますが、天生のホトトギスはこのタマガワホトトギスです。

令和元年7月18日(木曜日)

7月になり暑さが本格的になると、天生湿原周辺や籾糠山頂上では『アキアカネ』の群れに遭遇します。

アキアカネは、春先に卵からふ化し、ヤゴまでは平地で生活します。

初夏の夜に羽化した後、暑さに強くないアキアカネは、すぐに標高の高い山地へ移動します。

夏の間、山地で避暑をしながら成熟します。

今は黄色に近い色をしていますが、秋が深まるにつれ、鮮やかな赤色へと変化します。

平地が涼しくなる頃に、高地から平地へ移動し、産卵。

冬の初めにはその一生を終えます。

トンボのこんな行動見たことありますか?

クルクルと首をかしげています。

好奇心旺盛な昆虫なのです。

首をかしげて360°の世界を見る事ができるそうです。

ご存じの通り、その複眼は1万個の個眼群で構成されており、

レーダーを備えた全方位認識型に近い能力で獲物までの距離を正確に測っています。

決定的瞬間!

アリの通過にビックリしているのかな?

小さな世界が垣間見えた瞬間でした。

また、暑さが増してくると、止まっているアキアカネが尾を空に向け「逆立ち」するのを目にする事があります。

何をしているのだろう…と気になり調べてみました。

一説に、日光が当たる面積を減らし、体温の上昇を抑えるためと考えられているようです。

令和元年7月16日(火曜日)

天生湿原を抜けて登山道を進むと、

標高1744mの籾糠山(もみぬかやま)頂上に辿り着きます。

最短コースの距離は4.2km、コースタイムは片道3時間ほどです。

頂上は、あまり広くはありませんが見晴らしは最高です。

頂上直下にこの山1番の急登があり、最後まで体力を温存しておくのが、この籾糠山を制するコツです。

頂上からは、天候が良ければ飛騨の山々を一望できます。

本日の天気は曇りで、飛騨山脈を望むことはできませんでした。

眼下には、電力会社のダムと送電線(越美幹線)を見る事ができます。

西側にある霊峰白山は、間近の猿ヶ馬場に隠れて見ることができません。

頂上には三角点の石標と、頂上を示す木製の標柱があります。

こちらは、木製の標柱です。

半分壊れかかっていますが、こちらはツキノワグマの仕業と思われます。

熊は、オイル塗装されたにおいが大好きで、山中にある木製の道標はこのようにキズを付けられた物が多いです。

こちらは、三角点の石標です。

これら三角点の石標は、人力で担ぎ設置されています。

ヘリコプターで運んだ時代ではありません。

こちらは、今が盛りのショウキラン(鍾馗蘭)です。

腐性植物ですので葉緑素を持ちません。

他の腐性植物の中でも、1番華やかな花ではないでしょうか。

大変珍しい植物ですが、今年の天生では特にカラ谷登山道で多く目にすることができます。

出会えた瞬間笑顔になれる、そんな力を持ったショウキランです。

今年初めて、天生湿原での開花を確認したシラヒゲソウ(白髭草)です。

今はまだニッコウキスゲが賑やかな湿原ですが、この後一斉にシラヒゲソウが咲き誇ります。

繊細で気品のあるシラヒゲソウの季節が楽しみですね。

令和元年7月11日(木曜日)

梅雨明けはまだな今年、カタツムリがのんびりお食事中でした。

一般的なカタツムリには2対4本の触角があります。

こちらの写真でも大触角の下に、もう一対の小さな出っ張り小触角を確認する事ができます。

大触角は長くのばす事ができる為、遠くまで見渡せるように先端には目玉がついており、

小触角は地面に近い所についており、食べ物を探しながら進んでいる為臭いや味を感じる事ができるようです。

今日は1日雨降りでした。

しかし、天生の森にはブナの葉が繁り、良い雨宿り場所を作ってくれます。

こちら、ヒトデ型?星型?の一体何でしょう。

星型がはじけると、中には種子が確認できます。

こちらは、中の種子が風で飛んでいった後のようです。

前3枚の写真の正体は…リュウキンカです。

水芭蕉と共に春先の湿原の代名詞となるリュウキンカ。

今年はこちらの花で見納めのようです。

令和元年7月9日(火曜日)

本日の湿原はユリ科の『ニッコウキスゲ』が見事に咲き誇っていました。

湿原が山吹色の絨毯で彩られました。

『ワタスゲ』の白色とのコントラストが見事です。

ニッコウキスゲの見頃はほんの一瞬で、3日ほど前と比べても湿原の雰囲気が随分違います。

今年は、今週辺りが見頃のピークとなりそうです。

湿原の中に凜と立つ1本のニッコウキスゲ。

1週間前のニッコウキスゲの蕾です。

太陽に向かって蕾をふくらませようとしています。

蕾が少しふくらんで、そろそろ開きます。

蕾が開き、見頃に咲いてくれました。

しかし、花は朝開いて夕方にはしぼみます。

1日だけ咲く一日花です。午前中の方が花が綺麗です。

翌日には、別の蕾が開きます。

同じユリ科で今からが見頃の『ササユリ』です。

まだ蕾の物が多いです。

葉がササの葉に似てます。昔、笹の葉で舟を作り川に浮かべて遊びましたが、ササユリの葉でも作れそうですね。(笑)

一足早く咲いているササユリもあります。

可憐で可愛い花です。

東北地方にはササユリとよく似た『ヒメサユリ』があります。

写真でも確認できるように、ササユリは雄しべが赤色に対して、ヒメサユリは雄しべが黄色いのが特徴です。

ササユリの別名はサユリと言い、ヒメサユリはササユリに似て小形(=ヒメ)である事が語源のようです。

ヒメサユリはオトメユリの別名もあり、いずれにしても可憐な花姿にぴったりの命名です。

令和元年7月4日(木曜日)

青空が見えた今日、空にはこんな形の雲がありました。

ハテナマーク?のようにもみえます。

そして湿原の池に目を向けると、空が鮮やかに写り込んでいました。

湿原は何でも映し出す鏡のようです。

きっとあなたの心の中も映し出されます。(笑)

今年は特に綺麗に感じられた『モミジカラマツ』です。

花は線香花火のように繊細で純白です。

こちらは『カラマツソウ』です。

モミジカラマツと花の雰囲気は良く似てますが、葉は全く違う形です。

これはカラマツソウの花です。

モミジカラマツの花とは似ているようで、良く観察すると違います。

こちらは『ミヤマカラマツ』です。

カラマツソウと葉や花の形は同じですが、ピンク色です。

なぜこの花達は『カラマツ』という名が付くのでしょうかね?

令和元年7月2日(火曜日)

本日は、登山道入口付近でみられる植物を紹介します。

ヒメカンアオイ、テンナンショウ、ベニバナイチヤクソウ、イワナシなどの植物を楽しむ事ができます。

まずこちらはヒメカンアオイ(姫寒葵)です。

徳川家の家紋である「葵」に似ています。

葉は、ギフチョウの幼虫の食草になります。

ヒメカンアオイの花です。

葉の下の、地面すれすれの所に花をつけます。

よーく覗き込んで探さなければ、出会えない花です。

一見地味な佇まいですが、見つけると嬉しくなりますね。

テンナンショウ(天南星)です。

この独特な見た目には惹きつけられますね。

テンナンショウには、多くの種類があります。

別名で呼ばれる事も多いです。

マムシグサ・ヘビノシャクシン、ヘビコンニャク…など「ヘビ」が付く名が多いです。

確かに、テンナンショウは毒を持っている事や、毒毒しい色合い、細長い形状などが「ヘビ」を連想させますね。

テナンショウの花は、このように独特な形をしていて食虫植物のようにも見えます。

しかし、この形はあくまで受粉の為のシステムです。

花の中で死んだ虫から栄養を吸収するようなことはありません。

小虫は花に引き寄せられて、この花の中に入ります。

ところが、ごらんのように蓋のように覆い被さっている為、なかなか外に出られません。

閉じ込められた虫がそれ以前に雄花に寄っていた場合、めでたく受粉して秋には深紅の実をつけます。

ベニバナイチヤクソウ(紅花一薬草)です。

紅色の花をつけ全草が薬として利用された事からこの名がつきました。

天生では駐車場の法面に咲いており、容易に見ることができます。

可愛らしい花ですので、一度探してみてくださいね。

イワナシの花が終わり実をつけたところです。

実が熟すと外の皮がはじけます。

イワナシの名の通り、梨のような味がするので、飛騨地方の料亭で使われる事もあります。

令和元年6月28日(金曜日)

本日、国道360号線の天生峠への通行止めが解除となり、飛騨市から白川村への通り抜けができるようになりました。

本日、小雨が降る中、天生の山開き及び安全祈願が執りおこなわれました。

今年は国道360号線の冬季閉鎖が長引いた為、少し遅め山開きとなりました。

山開き及び安全祈願は、各関係者25名が参列し、飛騨森林管理署からは署長が玉串奉奠を行いました。

本日の登山道入口の様子です。

今年は5月中旬頃まで、天生の駐車場にも1m近くの残雪がありました。

4月~5月初旬と、例年より寒い日が続いた為です。

その後の暖かさで、雪解けから天生の花々の開花は例年より少し早めに進んでいます。

本日までに1000人以上の登山客の方にお越し頂いています。(6月5日に白川村側からの入山は可能でした。)

こちらホオノキです。

花の時期はもう終わっているのですが、最後の1つを見つけました。

写真の中央がホオノキの白い花です。

ホオノキの花は、樹木の中では最大になります。

遠くから見ても迫力がありますね。

こちらは、ホオノキの葉です。

葉は40cmほどの大きさになります。

香りも良いことから、食べ物を盛ったり包んだりするのに用いられます。

この時期、飛騨地方の各家庭では新緑の青葉を使い『朴葉寿司(ほうばずし)』や『朴葉餅(ほうばもち)』が作られ、この地方では特になじみ深い木です。

|