令和7年10月12日(日曜日)

大黒岳避難小屋付近、グリーンロープ脇でライチョウ2羽を目撃しました。

ライチョウは、うろうろと何かエサを探している様子。

グリーンサポートスタッフの活動最終日に、ライチョウを4羽も目撃することができ貴重な日となりました。今シーズンも怪我もなく無事に終わり、登山者の皆さまにご協力いただきありがとうございました。

令和7年10月10日(金曜日)

晴天の中、肩の小屋。冬を迎えるため山小屋は閉鎖しました。

剣ヶ峰頂上から御岳山方面を眺めます。

乗鞍スカイラインで季節はずれのミヤマキンバイを発見しました。

令和7年10月5日(日曜日)

大黒岳登山口付近。ガスがかかり視野を遮りますが、左側にライチョウが3羽歩いています。

もう少し近くで見たライチョウの2羽。足元をよく見ますと冬毛に生え変わり始めました。

令和7年10月3日(金曜日)

乗鞍エコーラインからの眺めた紅葉、10月になり秋も深まり色づきも濃くなりました。

グリーンサポートの活動も終わりが近づき、冬の大雪に備えグリーンロ―プを緩める作業を行いました。

イナワヒバ

雨の中、大黒岳のハイマツ林付近で見つけました。標高が高い場所に生育するハイマツ帯より上部で繁殖し、岩の隙間などに巣を造ります。

ハイマツ、黄色や赤色の紅葉のコントラストが鮮やか。

令和7年9月28日(日曜日)

宝徳霊神口から眺めた剣ヶ峰。

エコーラインから第11カーブ付近。様々な剣ヶ峰の表情を見る事ことができます。

令和7年9月26日(金曜日)

エコラインから眺めた富士見岳下の紅葉、例年はこの時期が紅葉のピークだが今年は遅れている様子。

不消ヶ池(きえずがいけ)。乗鞍岳には23の峰の他に7つの池があり、その中の一つ。

池の周りの紅葉も始まりました。

令和7年9月19日(金曜日)

肩の小屋から剣ヶ峰方面。剣ヶ峰の標高は3,026m

剣ヶ峰頂上から眺めた北アルプス方面。

剣ヶ峰登山道では、足場が悪い箇所に木製階段が設置されていますが油断は禁物!

常に足元に気をつけて歩きましょう。

大黒岳で見かけたイワヒバリ

全長18cm。頭から胸など顔は灰黒色、腰、腹などは褐色。ハイマツ帯より上部で繁殖し、岩の隙間などに巣を造ります。

令和7年9月12日(金曜日)

ミヤマアキノキリンソウ

亜高山~高山帯の草地や礫地に生える多年草で、高さが15~30cm。葉茎は互生し、長さ3.5~7cm、幅1.5~4.5cmの長楕円状被鉢形で先はとがり、ふちには鋭い鋸歯があります。

ナナカマドの果実も、みのり。

山地帯から亜高山帯の林内に生える落葉高木で高さは7~10m。樹皮は灰色を帯びた暗褐色。葉は奇数羽状複葉。小葉は5~7対あり、長さ3~7cm。先は鋭くとがり、基部は円形またはくさび型。

大黒岳から剣ヶ峰方面を眺めます。

令和7年9月5日(金曜日)

コケモモの実

亜高山帯~高山帯のハイマツ林、林縁等草地に生える常緑矮性低木。高さ5~20cm。葉は互生し、葉身は楕円形、先は円形またはややへこみ、短い腺が突出します。赤い果実は球形で直径6~7mm。

コマクサ

数が少ないですが、まだ咲いていました。

高山帯の砂礫地に生える小型の多年草。淡紅色の葉が2~7個つきます。花弁は4個で外側と内側に2個ずつつき、長さが2~2.5cm。外側の花弁は下部が大きくふくらみ、先がそり返ります。

ライチョウ

雨の中、大黒岳のハイマツ林付近で見つけました。

令和7年8月24日(日曜日)

お花畑の秋の様相

大黒岳のホシガラス

何か食べ物を探しているのでしょうか?

全身黒の濃い褐色で白い斑点があります。雑食性でハイマツの実、昆虫、鳥の卵など食べます。ハイマツの実を貯蔵することもします。

大黒岳で岩の上に立つライチョウ

乗鞍スカイラインで見つけたクジャクチョウ

令和7年8月22日(金曜日)

魔王岳から見た四ツ岳遠景

グリーンロープの脇で見かけたライチョウのヒナ(大黒岳の北斜面)

ライチョウの親とヒナ2羽。元気そうに育っています。(大黒岳の北斜面)

ライチョウのメス(大黒岳の北斜面)

キジ科。夏羽は白・黒・茶の斑模様ですが、冬羽は全身白色となります。

主な食物は高山植物の芽、種子なども植物質。

主に本州中部の標高2,200~2,400m以上の高山帯(ハイマツ林帯や岩石帯)で繁殖し、冬期には亜高山帯に降りて生活します。

こちらの写真はメスですが、オスは黒く、目の上に赤色の肉冠があり見分けます。

令和7年8月17日(日曜日)

肩の小屋からみた剣ヶ峰

頂上から北アルプス方面を望む

紅葉したミヤマキンバイ

山には既に秋が訪れています。

ネバリノギラン

山地帯~亜高山の湿った草地に生える多年草。高さ25~50cm。花は黄褐色。

令和7年8月15日(金曜日)

魔王岳で目撃したツキノワグマ

トウヤクリンドウ

花冠は黄白色で、黒い斑紋があるのが特徴。高山帯の砂礫地や乾いた草地に生える多年草。

高さ10~30cm。

令和7年8月6日(水曜日)

モミジカラマツの群生

亜高山~高山帯の湿った草地に生える多年草で、高さ30~60cmになります。

シナノオトギリ

亜高山帯~高山帯の林縁や開けた草地や砂礫地に生える多年草。高さ10~30cm。

葉のふちに黒点が多く、明点が少し混じります。

令和7年7月31日(木曜日)

本日は高山植物等保護対策協議会、飛騨森林管理署等関係団体による高山植物の保護パトロールの日です。高山植物保護の合同パトロールは、協議会の事業方針に基づき年4回実施されます。

大黒岳のイワギキョウ

高山帯の砂礫地や岩場に生える多年草、高さ3.5~10cm。

白雲荘付近のミヤマキンバイ。雪融けの遅い場所にて季節外れの開花です。

合同パトロールでは、高山植物の保護啓発活動の一環で、子どもから大人までトレーディングカードを配布しました。

東大道路にて。「どのカードがほしいかな?」登山を頑張った子どもたちにトレーディングカードを選んでもらいました。

令和7年7月25日(金曜日)

本日は宝徳霊神登山道から剣ヶ峰方面において杭打ちとグリーンロープを取付け作業です。

穂高を背に元気に咲く、チングルマ

高山帯の雪田周辺の砂礫地、砂礫の多い草地にも生える落葉小低木で、高さは約10cm。

乗鞍登山道のクルマユリ

花は直径5~6cmで、茎の上部に1個~数個が斜め下向きにつきます。

令和7年7月13日(日曜日)

硫黄岳からの穂高槍の眺望。

大黒岳のコマクサの群生

高山帯の砂礫地に生える小型の多年草で、外側の花弁は下部が大きくふくらみ、先が反り返ります。つぼみを横から見ると馬の横顔のように見えるので駒草の名があります。

青空に映えるコマクサのお花畑

富士見岳から見た剣ヶ峰(3,026m)の眺望。

令和7年7月6日(日曜日)

エコライン10カーブ付近で、ツキノワグマを目撃!何か食べている様子です。

クマを2度目撃しました。エコーライン10カーブの下側で残雪の上をのそのそと歩いていました。

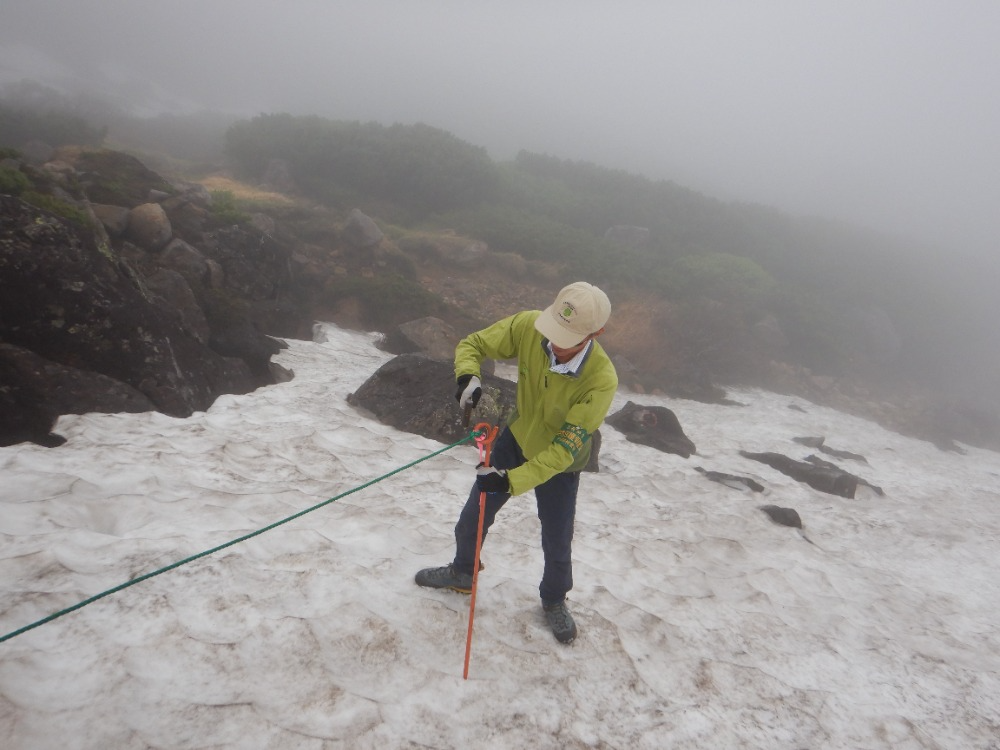

残雪の中、グリーンロープを取り付るため杭打ち作業を行います。

富士見岳下で、ライチョウの親子を発見しました。

ライチョウは主に本州中部の標高2,200~2,400m以上の高山帯(ハイマツ林帯や岩石帯)で繁殖し、冬期には亜高山帯にも下りて生息します。主な食物は高山植物の芽、種子など植物質。春から夏には昆虫類なども食べます。

令和7年6月29日(日曜日)

大雪渓の登山道に、グリーンロープ用の杭打ち作業を実施します。急斜面でスベリ易いので慎重な作業が必要です!

大雪渓から見た鉢盛山方面。

お花畑エリア。花盛りで一面に白いハクサンイチゲが見えます。高山帯の草地に生える高さ20~50cmの多年草。雪が融けると比較的乾燥しがちなところでは大群衆をつくります。

お花畑に咲くミヤマダイコウソウ。高山帯の風当たりの強い岩場に生える多年草で高さ10~30cm。

令和7年6月27日(金曜日)

大雪渓でのグリーンロープと杭の設置作業。

エコーライン4号カーブには、まだこの高さの雪が。雪が融けるにはまだ時間がかかりそうです。

ナナカマド

山地帯~亜高山帯の林内にはえる落葉高木。白い花を複散房状につけ、秋には葉が落ちたあとに赤い実が目立ちます。

ショウジョウガハマ

エコーラインで見かけました。山地帯から高山帯のやや湿った草地に生える常緑の多年草で高さ10~25cm。2~6個の花を、横向きまたは斜め下向きにつけます。

令和7年6月22日(日曜日)

本日は令和7年度グリーンサポートスタッフ活動の初日で、これから10月の連休明けまで2人組で乗鞍地区の活動を行います。今日は昨年秋に緩めたグリーンロープを張り直す作業を行います。

大雪渓では、この時期までスキーができるため、多くの来訪者がいます。

キバナシャクナゲ

ハイマツ林の林縁などに生える常緑小低木。幹は太くて横にはい、枝分かれして高さ10mほどになる。

外来種であるセイヨウタンポポの駆除もグリーンサポートスタッフの大事な活動のひとつです。

|