赤沼田国有林 232林班

赤沼田(あかんた)ヒノキ人工林成長試験地

1設定の目的と取扱い

飛騨地方が天領であった江戸時代の天保7年(1836年、平成12年樹幹解析)に植栽された、国内でも数少ない高齢級の人工林です。

歴史的・学術的にも価値が高いとして昭和37年に「学術参考保護林」へ、その後平成5年に「赤沼田天保ヒノキ植物群落保護林」に指定し、維持・管理しています。(岐阜森林管理署)

昭和47年にヒノキ人工林成長試験地を設定し、大径材生産の指標林として林分構造や成長量の推移を調査しています。

2場所等

場所:岐阜県下呂市小坂町赤沼田 赤沼田国有林232林班い・ろ小班

機能類型等:水土保全林(水源かん養タイプ)

3面積

2.97ha(調査プロット0.106ha)

4天保林の歴史

古文書によると江戸時代における飛騨の天領(幕府直轄地)の林政は享保6年(1721)以降たびたび植樹令を発して慢性的な尽山化(森林資源の枯渇)に対処しているが、山方村(益田郡の一部の呼び名)の住民にとっても休山(伐採停止)は死活問題であり、植付けに励まざるを得なかったようです。

「南方山方植木一件」によると、天保12年(1841)小坂村ほか46ヶ村に対し、1ヶ年につき1戸50本公役造林を課し、翌年から実行され、赤沼田村では天保13年1,890本、翌14年には2,189本植栽したという記録が残っています。

天保林はこの時期に植栽された、ただ一つ現存する 「植木場」(造林地)であり、当時はヒノキ・サワラの山引き苗(天然の稚幼樹)を植えたといわれています。

明治・大正時代に枝打ち、間伐が実行されましたが、以降手は加えられていません。

5地況

|

標高 |

765~840m |

|---|---|

|

方位 |

北東 |

|

平均林地傾斜 |

13度 |

|

土壌型 |

BD ・BB |

6林況

上木は、ヒノキ、サワラ、スギのほか、カツラ、ケヤキ、サクラなどの大径木があり、林床植生はササ等となっています。

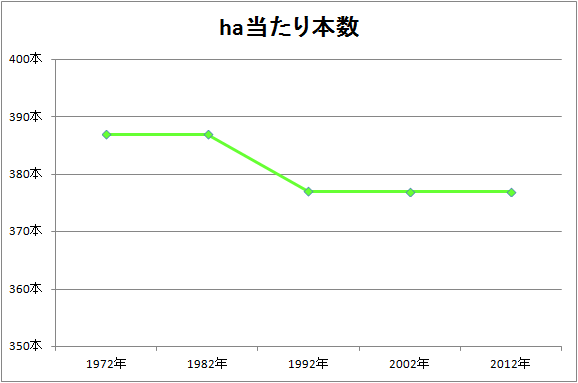

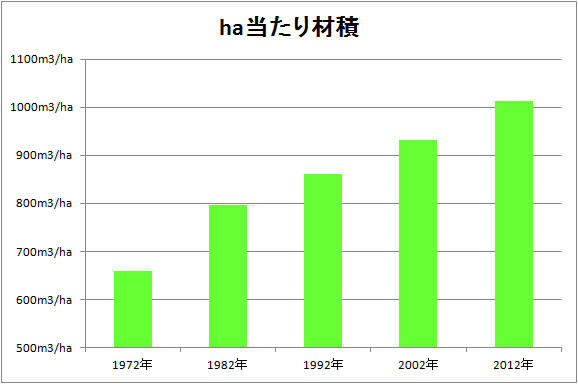

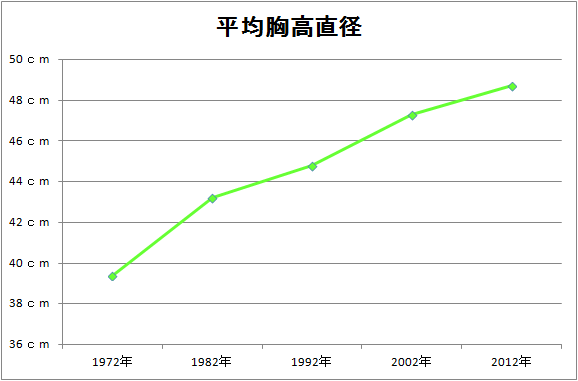

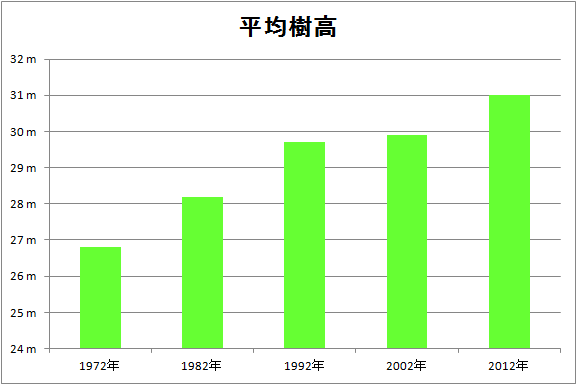

| 調査年次 | 林齢 | 本数 | 平均胸高直径 | 平均樹高 | 材積 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1972 | 137年 | 387本/ha | 39.4cm | 26.8m | 658.7m3/ha |

| 1982 | 147年 | 387本/ha | 43.2cm | 28.2m | 795.7m3/ha |

| 1992 | 157年 | 377本/ha | 44.8cm | 29.7m | 859.9m3/ha |

| 2002 | 167年 | 377本/ha | 47.3cm | 29.9m | 932.3m3/ha |

| 2012 | 177年 | 377本/ha | 48.7cm | 31.0m | 1,012.1m3/ha |

注)プロット面積0.106ha 1836(天保7)年植栽

|

|

|

|

7天保林に関する報告

天保林を対象とした技術開発として、昭和50年には数本を試験的に伐採し樹幹解析、材質試験を行った結果「「木曽ヒノキに比べて、樹高・肥大成長とも良いが、70~80年生頃より肥大成長が緩慢になり、年輪幅も緻密で木曽ヒノキ並であり、材質・強度・加工性・表面試験などでは優位さは認められなかった」と報告されています。

昭和57年には大径材生産の指標として材質・価格の検討を行いました。

平成12年には、台風(平成10年)により根倒しとなったもの(ヒノキ2本、サワラ3本)を樹幹解析し成育状況等を報告しています。

お問合せ先

森林技術・支援センター

ダイヤルイン:0576-25-3033(代)

FAX番号:0576-25-2420