![]()

ホーム > 森林管理局の案内 > 森林管理署等の所在について > 津軽森林管理署 > わぃはぁ通信 > コンテナ苗現地検討会の開催について

津軽森林管理署では、青森県におけるコンテナ苗の普及促進を目的に今年度現地検討会を計画し、この取り組みについて青森県からも賛同を得て、この度、津軽流域林業活性化センターが主催となり「コンテナ苗現地検討会」を開催する運びとなりましたので、当日の状況についてお知らせいたします。

当日は、好天にも恵まれ、国・青森県の機関、関係市町村、林業事業体、種苗事業体等から約100名の参加者があり、午前は「多雪寒冷地におけるコンテナ苗の改良と低コスト育林手法の開発」と題した講義、午後は今後生育調査を行う試験地へのコンテナ苗と普通苗の植栽体験を行いました。

参加者の中には、コンテナ苗を見たことがないという方も多く、実際に見ていただき、また、植栽を行っていただくことで、コンテナ苗の特徴や今後の低コスト造林について理解を深めていただけたものと考えております。

戦後植林したスギ人工林が主伐期を迎え、全国第4位のスギ人工林面積の本県でも今後主伐箇所が増加することが予想されている。主伐後の跡地については、地球温暖化防止及び国土の保全、森林資源の循環を図るためにも再造林が必要である。津軽流域においても、主伐後の再造林の推進が重要な課題となっていることから「コンテナ苗現地検討会」を開催し、簡易で低コストに再造林が可能なコンテナ苗の基本的な知識と植栽方法について理解を深め、その普及促進を図る。

平成26年9月18日(木曜日)

1.コンテナ苗の概要説明

2.コンテナ苗と普通苗の植栽体験

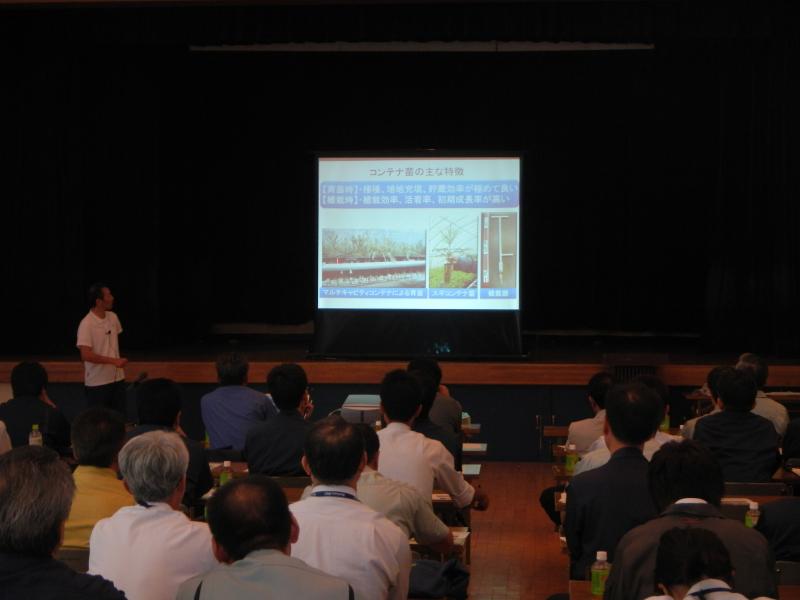

第1部として、盛岡森林管理署森林技術指導官より2011年より取り組んでいる課題「多雪寒冷地におけるコンテナ苗の改良と低コスト育林手法の開発」(東北森林管理局技術開発課題)のこれまでの調査結果に基づいて、コンテナ苗の特徴や植栽後の生育状況などについて説明がありました。

|

はじめに、今回のコンテナ苗現地検討会の主催である津軽流域林業活性化センターの山田会長より、コンテナ苗現地検討会を開催した趣旨などについて、また、今後、当流域にとってもコンテナ苗による低コスト造林が必要であり、参加者の皆さんに是非コンテナ苗に触っていただき、身近なものにし、理解を深めて欲しいとの挨拶がありました。 |

|

次に盛岡森林管理署森林技術指導官の松尾さんによるコンテナ苗の概要説明です。 松尾さんは、前任地の岩手北部森林管理署在勤中に岩手県へのコンテナ苗の普及のため、岩手県、森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北育種場などと共に、岩手北部森林管理署管内に数カ所の試験地を設け、数々の基礎データを収集し、コンテナ苗の特徴や課題などについてとりまとめており、岩手県のコンテナ苗の普及に尽力されてきました。 今回の説明会においては、これまでの調査結果からコンテナ苗と普通苗との比較結果、低コスト造林に向けた作業低減への考察、海岸林再生へのコンテナ苗の適性などについて、参加者にわかりやすく説明していただきました。 松尾さんの内容は、コンテナ苗の優位性だけではなく、調査途中で発生した課題、それについての対応などについても細かく説明され、引き続き調査が必要であるということ、普及には各機関がそれぞれ調査しながら情報の共有を図り、問題点を解決していくことが大切であるとのことでした。 |

|

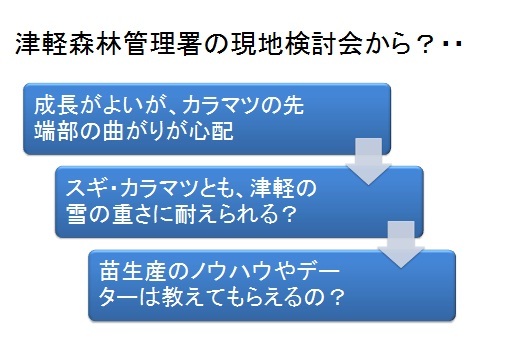

説明の中で、6月17日に行われた「岩手県におけるコンテナ苗の種苗・造林状況現地視察」(詳細はこちら)の際に参加者から出された疑問点についてこれまでの調査結果のデータから丁寧に回答がありました。

コンテナ苗は初期生長が早いため、木質化されるまでの間に穂先が曲がっているように見えるが、生長過程で修正していくものと考える。

冬期の積雪期に植付け初年のコンテナ苗を掘り起こしてみたところ、最初は倒伏していたが自然に起き上がった。

苗の生産については、現在のところ育苗しながら様々な問題を解決していかなければならない、フォローやバックアップについては各機関が情報の共有を図りながら進めていく必要がある。 |

|

質疑応答に入り、参加者がこれまでコンテナ苗に接する機会が少なかったからか活発な討論とはなりませんでしたが、「コンテナ苗の輸送」「現地での運搬」について質問があり、確かに普通苗に比べて、根部が大きく1度に運搬できる本数も普通苗に比べて少なくなりますが、植付けまで含めた作業を考えると労力は軽減されることになると回答されました。 |

第2部は、あらかじめ設定した試験地へ参加者全員で植栽体験をしました。

|

試験地の概要 場所:青森県南津軽郡大鰐町大字居土字三ツ目内山国有林511林班い小班 プロット数:4箇所(1プロット縦20メートル横20メートル)で普通苗2カ所、コンテナ苗2カ所(コンテナ苗は秋田産100本 岩手産100本) 植栽樹種:スギ 植栽本数:プロット1カ所あたり100本(ヘクタールあたり2千5百本) プロット配置図:別図(PDF:296KB)のとおり

|

|

はじめに津軽森林管理署から、試験地の概要、設定の趣旨、コンテナ苗の植え付け方法などについて説明がありました。 |

|

説明後、参加者全員によるコンテナ苗と普通苗の合わせて400本の植付けがはじまりました。 |

|

残念ながら、普通苗の植え付けの様子の画像がありませんでしたが、普通苗はまず鍬を使い植栽する穴を耕耘しながら堀、その穴に苗の根を広げながら置き、掘り起こした土を戻します。 |

|

次にその穴にコンテナ苗を入れて軽く押し込み、根元部分に土をかけて植付け終了です。 普通苗に比べてとても簡単で、何度も体をかがめる必要もなく、体にも負担がかかりません。 |

|

150cc用のディブルとコンテナ苗 |

|

参加者皆さんの手際が良く、予定していた時間を大幅に残して植付け作業を終了しました。 参加者からは、「コンテナ苗は植え付けが簡単」という声が多く「本当に活着するのか後が楽しみ」というような声も聞こえました。 最後に、津軽森林管理署長より「本日体験していただいたとおり、コンテナ苗の造林がいかに簡易で低コストにできるか理解いただけたと思います、今後、コンテナ苗の普及に流域全体として積極的に取り組んで行く」、また「今後はコンテナ苗の生産をいかに進めるかということが大きな課題であり、今回参加された皆様の協力を賜りたい」と挨拶がありコンテナ苗の現地検討会を終了しました。 |

今回、「コンテナ苗現地検討会」を開催したことにより、コンテナ苗の優位性がある程度理解されたものと考えると同時に、問題点の解決についても各機関が情報を共有し、いろんな意見を出しながら解決していく必要があると実感しました。

今後の大きな課題として、コンテナ苗の生産があり、国の制度を活用しながら、コンテナ苗の生産事業体の開拓を行う必要がある。また、育苗技術についても実証実験を行いながらある程度マニュアル化する必要もあると考えますので、関係機関がコンテナ苗の普及促進に一丸となり取り組んで行かなければならないと思いました。

平成26年9月18日(木曜日)に行われたコンテナ苗現地検討会の際に植栽された試験地内の植栽木について、平成26年9月24日(水曜日)に全本数を調査したのでその様子をお知らせします。

この調査については、今後、定期的に調査を行い、コンテナ苗の比較をし、調査結果について検討していくことにしています。

また、合わせて下刈り作業を軽減した場合の生長量の比較についても行いたいと考えております。

|

|

調査方法は、コンテナ苗(秋田県産100本、岩手県産100本)と普通苗200本の400本全てに番号を付して、根元径と苗髙を調査します。 写真は根元径の測定です、デジタルノギスを使用し0.1ミリメートル単位で測定します。 |

|

|

苗髙の測定です。竹製の物差しを使用し1センチメートル単位で測定します。 |

|

|

写真ではわかりづらいと思いますが、秋田県産のコンテナ苗には黄色の番号札を付けて、100本全て測定しました。 |

|

|

岩手県産のコンテナ苗については白色の番号を付して、100本全て測定しました。 |

|

|

普通苗については赤色の番号を付して、200本調査しましたが、残念なことに3本植栽漏れがありました。 この3本については、今後のデータ整理の際には欠番としてデータに含まないことで整理します。

今回の調査についてはこれで終了になります。 来年の調査結果が楽しみです。 |