Go to 展示室

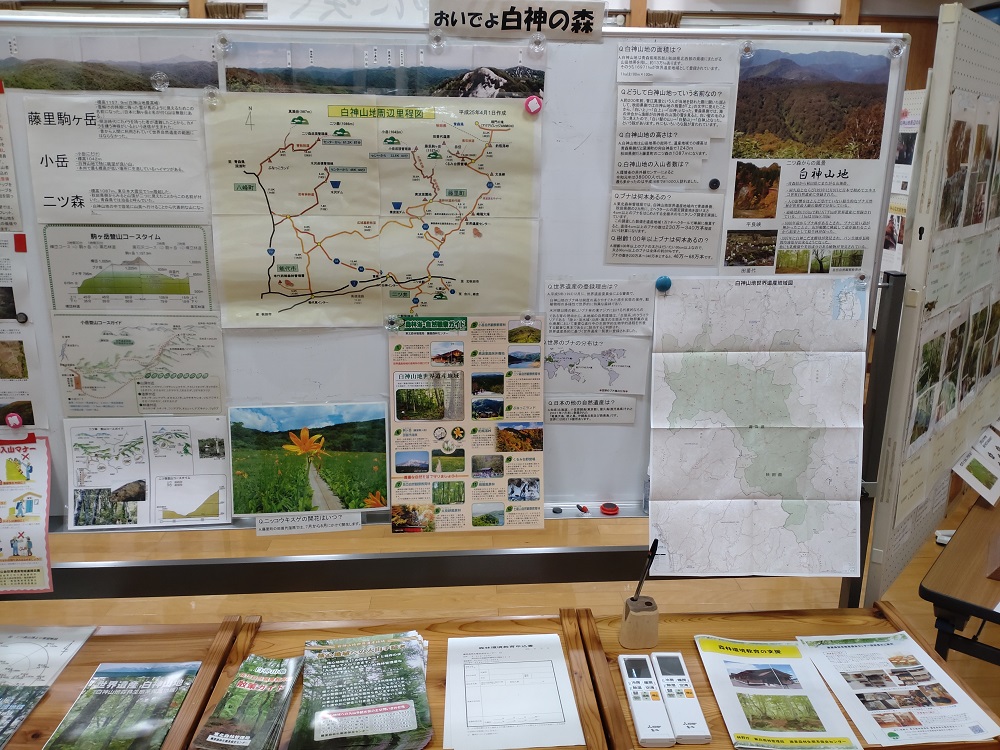

センター学習室(展示室)について

藤里森林生態系保全センター学習室ではパネルを設置して展示室として開設しました。今のようにチェーンソーや重機を使わず、大きなノコギリで木を切り倒してソリなどで木を運んでいた時代の林業の様子や、白神山地周辺で見られる季節毎の草花、美味しい山菜やキノコ、逆に毒を持つ野草やキノコ、森に仕掛けたカメラに写った動物たちの様子など森林環境教育に役立つ様々な写真を展示しています。また、国有林で昔使われていた道具なども合わせて展示しています。ぜひ気軽におこしください。

■受付時間

9時00分~16時00分

■受付日

毎週月~金曜日(祝祭日は除く)

展示案内をご希望の教育関係機関(幼稚園・保育園、小中学生、高校、大学等)、その他公的機関、民間団体(NPO等)はこちらから申込みください。→森林環境教育の支援

展示案内プログラム

1 白神山地について

2 白神山地のシンボル(秋田県側)について

3 昔の林業風景

4 ブナ、秋田杉について

5 白神山地の動植物について

お問合せ先

藤里森林生態系保全センター

ダイヤルイン:0185-79-1003