![]()

ホーム > 政策情報 > 事業概要 > フォレスター等の育成について > 2013 研修実施計画 > 2013 准フォレ研修日誌1-1

|

平成25年度准フォレスター研修日誌1(1)1(1) 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 准フォレスター研修1の第1回が始まりました~1日目(平成25年7月8日)本日から、東北ブロックの准フォレスター研修1の第1回が5日間の日程で岩手県盛岡市の「ホテルエース盛岡」を会場として始まりました。 今回は、東北森林管理局管内の各県の林業普及指導員等23名、森林管理署の森林技術指導官等5名、合計28名が参加しています。研修生は、講義、演習、現地実習等により、(准)フォレスターの役割を理解するとともに、活動に必要な知識や技術とは何かを認識します。

開講式東北森林管理局 井上森林整備部長から 「森林・林業の重要性が再認識されており、この研修は、林野庁をあげて取り組んでいる。森林・林業を再生するため、市町村森林整備計画を地域の森づくりのマスタープランと位置付けており、森林・林業の再生を進めるためには、地域の実情に応じた再生に向けた処方箋を作成して、実行することが必要とされている。(准)フォレスターは、市町村を技術的にサポートするとともに、持続可能な森林経営の実践をフォローしていくことを通じて、地域全体の森づくりへ貢献することが求められており、この研修の中で、その技術・知識だけでなく、その心構えを身に付けてもらいたい。」 「この研修も3年目を迎えるが、1昨年の研修開始にあたり、林政審の会長である岩手大学の岡田先生は、「これまで国有林と民有林は明確に位置づけが違っていたが、フォレスター制度により、民有林と国有林が一体となって持続ある森林経営、管理、利用を実践していく時代を迎えている。(准)フォレスターの活躍を大いに期待している」と激励されている。今月、フォレスター認定試験が行われるが、基盤は固まりつつある。この研修を通じて、それぞれの得意分野のノウハウを共有し、これまで培ってきた能力をさらにレベルアップされ、今後の活動に役立ててほしい。この研修が、活発な議論、積極的な質問等により、中身の濃い研修となることを祈念している。」との挨拶がありました。

オリエンテーションスタッフ紹介、アンケート、振り返りシートの説明後にアイスブレイクと研修の目的の共有を実施しました。 研修進行:増田プロセスマネージャー アイスブレイキング:魂で握手

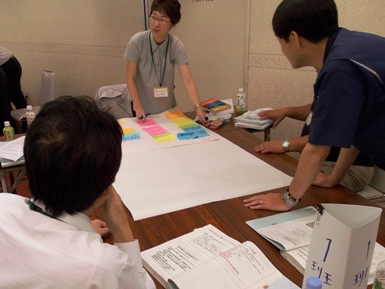

班単位で自己紹介 研修の目的の共有

森林・林業再生に向けた取組/フォレスターの心構え(講義)本講義では、(准)フォレスターの果たすべき役割について理解と意欲を醸成します。 受講者は本講義により、最近の森林・林業をめぐる情勢を理解します。また、その情勢下において、(准)フォレスターが果たす役割を理解し、自分なりにフォレスター像を考え、自ら意欲的に取り組むことができることを目標としています。 【森林・林業の再生に向けた取組】 森林資源が造成期から利用期に入ってきたことに伴った政策転換の方向性とその内容について説明がありました。 講師:東北森林管理局 井上 森林整備部長 【フォレスターの心構え】 (准)フォレスターの役割及び活動内容と(准)フォレスターに必要とされる能力等について説明がありました。 森林・林業再生の方向性と再生に向けた国の施策について理解するとともに、取組を推進する人材としての(准)フォレスターの果たす役割についての理解を深めました。

コミュニケーション・プレゼンテーション力(講義・演習)(准)フォレスターは、市町村森林整備計画の策定支援や森林経営計画の認定支援及びそれらの実行監理をできる能力を持ち、市町村長や森林所有者、森林組合等の林業事業体、並びに地域住民など多様な意向を調整しつつ、地域の森づくりの合意形成をはかる役割を担っています。そのためには、森林所有者をはじめとする利害関係者や流域住民など多様な関係者の意向を上手に聞(引)き出す力、意向を取りまとめる力、一定の理解を得る(合意形成を図る)ための提案力が必要です。 本講義・演習では、プレゼン能力、合意形成能力の習得します。 受講者は本講義により、将来のビジョンについて、市町村長、森林所有者等関係者の間で合意するプロセスをリードすることができることを目標としています。

講師:増田プロセスマネージャー

合意形成演習:バナナの形は?

コミュニケーションとプレゼンテーションについてPPT説明

プレゼンテーション演習:私のお国自慢 (准)フォレスターとして求められる合意形成に必要なコミュニケーションと、プレゼンテーションの基礎的な知識を学びました。また、それらの能力を高めるための具体的な手法・ポイント等を理解し、この後の各演習の発表や意見交換で実践して、能力向上を図りました。

振り返り一日の講義を振り返り、印象に残った講師や他の受講者の言葉、確認したいこと、取り組みたいこと、難しかったこと、わからなかったことなどをシートに記入し、他の受講者と共有しました(研修期間を通じて実施)。

研修2日目(平成25年7月9日)間伐実行監理演習(路網と作業システム)(講義)高い労働生産性を実現し、コストを低減して循環的な木材生産の基礎を築くためには、路網、林業機械、人員配置を一体として捉え、より良い組み合わせを選択していく必要があります。このため、林内路網の体系や作業システム構築の基礎的な考え方等を学ぶとともに、路網整備や作業システム改善に向けた(准)フォレスターの役割を理解する必要があります。 本講義では、循環的な木材生産の戦略を描ける能力を習得します。 受講者は本講義により、生産目標に向けて、効率的な路網計画・作業システムの選択・運用について指導できることを目標としています。 【イントロダクション】 演習全体のアプローチと演習の構成について説明がありました。

講師:林野庁小原情報政策分析官 【路網】 (1) 路網の大系と現状、(2) 林道、林業専用道、森林作業道の役割と特徴、(3) 路網整備における(准)フォレスターの役割、(4) 路網整備の留意点について説明がありました。

〈意見交換〉

【作業システム】 (1) 作業システムとは、(2) 作業システムの特徴と性格、(3) 作業システムと(准)フォレスターの役割、(4) 生産性向上や低コスト化へのアドバイスについて説明がありました。

路網及び作業システムに関する基礎的な知識を得るとともに、それらの改善に向けた(准)フォレスターの役割について理解しました。

間伐実行監理演習(森林作業道)(講義・演習)林内路網は、作業システムと密接・不可分であり、間伐の収益性を高め、長期にわたって森林経営に活用される重要なインフラとなります。森林作業道は、プランナーが施業提案する際に細部路網として計画するものであり、森林経営計画の構成要素となるものです。(准)フォレスターは、こうした重要な路網計画がより良いものとなるよう指導・助言をする必要があります。 本講義により規格・構造の特徴や路線選定の要点を理解するとともに、演習を通じて森林作業道を配置する際のポイントを検討し、翌日の現地踏査の準備を行いました。 【プランナーが持参した資料の説明とグループワークのガイダンス】

講師:東北森林管理局一ノ宮企画官・小松企画官 【演習地の地形・地質等に関する情報の説明】

【森林作業道の配置の検討(机上演習)】

森づくりの構想(講義と意見交換)本講義では、森林を科学的に評価する能力の習得します。 受講者、本講義と意見交換により、個々の森林について公益的機能と木材生産機能の発揮の可能性について評価するとともに、最終的な目標林型、途中の目標林型を考え、そこに向けた森林施業が選択できることを目標としています。 【森づくりの基本的な考え方と目標林型】 (1) 森づくりは、森林の有する多面的機能の持続的発揮(持続可能な森林経営の推進)が基本、(2) 森林経営・森林施業4つの基本原則(合自然、保続、経済性、生物多様性保全)、(3) 林分の目標林型と配置の目標林型(ゾーニング)等について、説明がありました。 講師:森林総研正木森林植生研究領域長 【施業方法の選択の考え方】 用語の定義について説明後、(1) 間伐(混み合い度の指標、間伐方法等)、(2) 天然更新、(3) 複層林について解説がありました。 【森づくりの構想に係る科学的・技術的知見】 列状間伐、天然更新、複層林等に関する科学的知見について解説がありました。 公益的機能と木材生産機能の調和のとれた持続的な森林経営を進める上での最も基礎的な知識である森づくりの基本的な考え方と森林施業を選択する上での視点・留意点等を理解しました。 研修3日目(平成25年7月10日)3日目は、時折、雨が降る中、一部スケジュールを変更しながら現地実習を実施しました。

間伐実行監理実習(森林作業道整備の検討)本実習では、沢を渡る箇所の選定や渡り方、部分的な急傾斜面での対応、路網間隔(密度)や土場の配置場所などについて、現場に応じてポイントとなる箇所を踏査した上で、水質汚濁や作業終了後の路体崩壊などのリスクの予見やその回避方法などを学びます。また限られた時間の中で特に現地をチェックすべき箇所を選定する考え方を習得します。 【現地踏査箇所及び踏査方法の説明】 【地質(黒ボク)についての説明】 【地形と植生の特徴及び伏流水についての説明】 【班ごとに踏査を実施】 【班ごとに踏査結果の検討及び共有】 雨天のため、実習箇所での踏査結果の検討及び共有・発表は、森づくりの構想実習後、ホテルに戻って実施しました。 【班ごとに発表】 【講評】

机上で検討した森林作業道の路線について、ポイントとなる箇所を踏査して机上演習の検討結果と照らし合わせることを通じ、地形・地質に応じた配置や実際に森林作業道を作設する際の隘路への対処法等を習得しました。

長伐期林分の施業検討会スギ100年生林分において、現況林分の評価、今後の施業方法、間伐の仕方、広葉樹林化の可能性等について意見交換を実施しました。

森づくりの構想実習本実習では、具体の人工林施業地(スギ41年生林分・カラマツ58年生林分)において、(1) 現地の位置に関する情報等、(2) 施業検討会現地の情報((ア)現地の概要(保安林の指定状況等)、(イ)現地の林分概要(施業履歴等))、(3) 参考資料(地位別樹高曲線等)を参考にしつつ、グループ単位で、現地の林況(ha本数、樹高、蓄積から見た林地生産力)を評価した上で、求められる機能を踏まえて将来的な目標林型、途中の目標林型、当面の施業について検討・発表し、外部講師・林野庁講師、他グループとの意見交換を通じて、森づくりについての理解を深めます。 【スギ41年生林分】 〈実習の進め方と実習地の概況説明〉

〈班単位で検討〉

〈発表と意見交換〉

〈講師からのコメント〉 【カラマツ58年生林分】 〈実習地の概況説明〉 〈班単位で検討・発表〉 〈意見交換〉 〈講師からのコメント〉 講義を踏まえ、具体の人工林施業地において、公益的機能と木材生産機能の調和を念頭に目標林型、当面の施業方法を選択する上での視点を養いました。 研修4日目(平成25年7月11日)林業労働安全(リスクアセスメント)(講義・演習) (准)フォレスターは、労働安全衛生に関して特別な事務(権限)を持つものではありませんが、林業の再生を主導していく者として、労働安全衛生の重要性を一般的に普及、啓発していかなければなりません。 受講者は、本講義・演習により、林業における労働安全の重要性、リスクアセスメントの基本と(准)フォレスターに求められる役割を理解します。 【林業労働安全(講義)】 本講義では、(1) 労働安全衛生に関する事業主責任の意味(単に法律上の意味だけでなく、労働災害を起こすと残された家族に対する補償という社会的責任を負うだけでなく、場合によっては刑事訴追を受けることもある)、(2) 労働安全衛生の一般(林業労働発生状況)、(3) 災害事例、(4) (准)フォレスターに求められる役割について説明がありました。

講師:元林災防岩手県支部事務局長 宮越誠 氏 【 リスクアセスメント(説明)】

【 リスクアセスメント(演習・質疑)】

(准)フォレスターの役割には、林業における安全な職場環境の構築の支援も含むことを理解するとともに、演習を通じてリスクアセスメントの進め方のポイントを理解し、労働安全衛生の指導能力の向上を図りました。

木材の流通販売(講義)川上の生産現場のみならず、川中・川下の販売・流通現場の実態を理解することは、地域の森林・林業を地域の森林整備の将来像や望ましい姿を念頭に指導・助言する(准)フォレスターや、森林所有者に対し効果的、効率的な施業プランを提案する森林施業プランナーにとって、欠かせない知識の一つです。 本講義により、木材の流通・販売の動向を理解し、広域的な販売戦略を考えることを習得します。

講師:ノースジャパン素材流通協同組合 高橋早弓 常務理事

本講義において、全国地域における木材需給の動向、需要の大きな割合を占める住宅需要の動向、木材の新たな分野への利用拡大の状況、木材流通のトレンド、需要者側からもとめられる素材の安定供給とは、地域の林業再生を担う(准)フォレスター活動への期待等について、講師の幅広い知識や実務経験に基づいた説明を通じて、地域の流通販売現場のリアルな動きについて理解を深めるとともに、今後川上側が対応すべき方向について考える視点を養います。

流通販売に第一線で携わる高橋講師から、木材の用途、価格、必要とされる原木の条件等、木材の流通販売に関する最新情報を直接聞くことで、木材需要を考慮に入れた素材生産や森林施業の戦略を策定するための情報収集、分析、立案能力を養いました。

間伐実行監理演習(集約化施業と事業体の育成)(講義)(准)フォレスターは、生産目標に向けて、効率的な路網計画・作業システムの選択・運用について指導できなければなりません。 本講義では、利用するステージに移行した林業が、産業として再生するため、集約化による事業ロットの拡大を促し、担い手となる事業体を育成するために、間伐事業コストの構造などの基礎的な知識を付与するとともに、現状を改善する考え方を養います。

小原講師から、(1) 間伐コスト削減の必要性、(2) 集約化の必要性、(3) 集約化とプランナー、(4) 間伐のコスト構造、(5) 間伐事業の経営改善、(6) イコールフッテイングと事業体の育成について説明がありました。 受講者は、集約化の必要性を確認するとともに、施業提案書等を題材に間伐コストの構造を理解しました。また、森林組合や事業体などの育成と役割の発揮、森林所有者の同意の取付等において、イコールフッティングの観点を踏まえたフォレスターの役割を理解しました。

【朝から講義が続いていたため、眠気覚ましと気分転換に、増田プロセスマネージャーがストレッチを実施】

間伐実行監理演習(流通改革の取組)(講義)(准)フォレスターは、マーケットを広域で勘案して木材の生産目標を選択できなければなりません。 本講義により、需要構造の変化やマーケットニーズの現状を知り、今日の木材価格の状況の中で、どう取り組んでいくべきかについて考えます。 小原講師から、(1) マーケットニーズの現状、(2) スギ価格帯の変化、(3) 国有林が実施している安定供給システムの考え方 受講者は、B材割合の高い間伐材をどう売っていくのか、マーケットに相応した供給モデルを知り、需要開拓について考えました。

間伐実行監理演習(発表と準備、発表とディスカッション)本演習では、循環的な木材生産の戦略を描くに当たり、研修Iで得た様々な視点から課題とその解決策を検討し、発表した上で全体議論を行うことで、(准)フォレスターとして持つべき総合的な戦略のイメージを共有します。また、グループ討議や全体討議が生産的・建設的な議論になったか、プレゼンテーションで重要な点を確実に伝えることができたか等について簡単に振り返ることで、コミュニケーション能力及びプレゼンテーション能力の向上に資することとしています。 【演習の進め方とテーマの決定】 〈テーマ〉 「効率的な路網の整備」、「作業システムを改善」、「間伐材の販売方法を改善」、「担い手の「やる気」を助長」から、班毎に テーマを1つ決め、グループワーク、班毎の発表、ディスカッション、まとめを行います。 〈発表内容〉 (准)フォレスターとして、地域の森林から循環的・持続的に木材生産を可能とし、林業・木材産業が活性化して地域経済に貢献するために行うべき視点であることを確認し、各地域でそれぞれの条件に応じてこうした視点・考え方をアレンジして実行する、という方向性を共有します。 〈プレゼンテーション〉 限られた時間のなかで伝えるべき重要な点が確実に伝わったか、それぞれのプレゼンが結果的にディスカッションに十分貢献したか、班毎の議論は効率よく、バランスよく行うことができたか等を問いかけます。 【とりまとめ方法(KJ法)の説明】 増田プロセスマネージャーから、テーマについての課題や問題点を整理するKJ法について説明がありました。 【班ごとの発表準備】 【発表方法の説明】 研修5日目(平成25年7月12日)間伐実行監理演習(発表とディスカッション)【班ごとの発表準備】

【班ごとに発表】

【ディスカッション】 【班ごとにフィードバックシートを共有】 【コメント】 受講者は、研修1を通じて学んだことを活かして班毎に異なるテーマについての検討を行い、その結果を全体で共有し、議論することで、(准)フォレスターとして循環的な木材生産の戦略を描く能力を醸成しました。また、コミュニケーションプレゼンテーションの講義の内容を実践し、合意形成のための効果的なプレゼンテーションと建設的な議論を行うための能力の向上を図りました。

市町村森林整備計画演習(次回に向けた事前準備説明)研修2の市町村森林整備計画演習では、研修1及び研修2の学習内容を市町村森林整備計画に反映するとともに、その実現に向けた取組方策について検討を行い、川上から川下を統合的に捉えてまとめていくという(准)フォレスターとしての能力意識を醸成することとしています。 具体的には、実際の市町村を題材として、市町村森林整備計画の主なポイントについて検討し、班ごとに発表、意見交換を行います。このため、 事前の準備作業として、選定した市町村の状況把握等の実施依頼、及び次回の研修時に持参して頂く成果物について説明がありました。

振り返り研修前半の5日間を終えて、あらたに獲得したこと、得た知識情報、ポイントや、(准)フォレスターとして、さらに自身で深めたい内容や集めたい情報、研鑽したい技術や能力等、自身の職場現場に戻った後、さっそく取りかかりたいこと、働きかけたいこと、準備したいこと、確認したいこと等をシートに記入し、他の研修生と共有しました。

次回に向けた一言

研修前半を終えて、「次回の研修に向けた一言」又は「今回の研修は自分にとってどうだったか」をA4用紙に記載し、班ごとに前に出て一人ひとりが発表しました。

以上で研修前半が終了しました。研修後半は9月2日から5日間の日程で実施する予定です。

准フォレスター研修関連リンク林野庁の関連ページ 受託事業者のページ

|

![]()

森林整備部技術普及課

ダイヤルイン:018-836-2053

FAX:018-836-2012