青森森林管理署

「署長が語る!」

平成30年3月

青森森林管理署

署長 高嶋伸二

(日本三大美林)

日本三大美林のうち、木曽ヒノキの美林、青森ヒバの美林に関わることができる機会に恵まれて感謝しています。

青森天然ヒバ、秋田天然スギ、木曽天然ヒノキは、通直で加工性に優れ、日本の代表的な歴史的建造物などの材料として利用されてきましたが、現在は供給量が減少し、地域の木の文化や技術が途絶えてしまうのではという声も聞かれます。

また、森林生物の多様性保全の観点からは、スギ、ヒノキ、ヒバ等温帯性針葉樹は世界的には分布する地域が限られていて、特にその天然生林は貴重といえます。

|

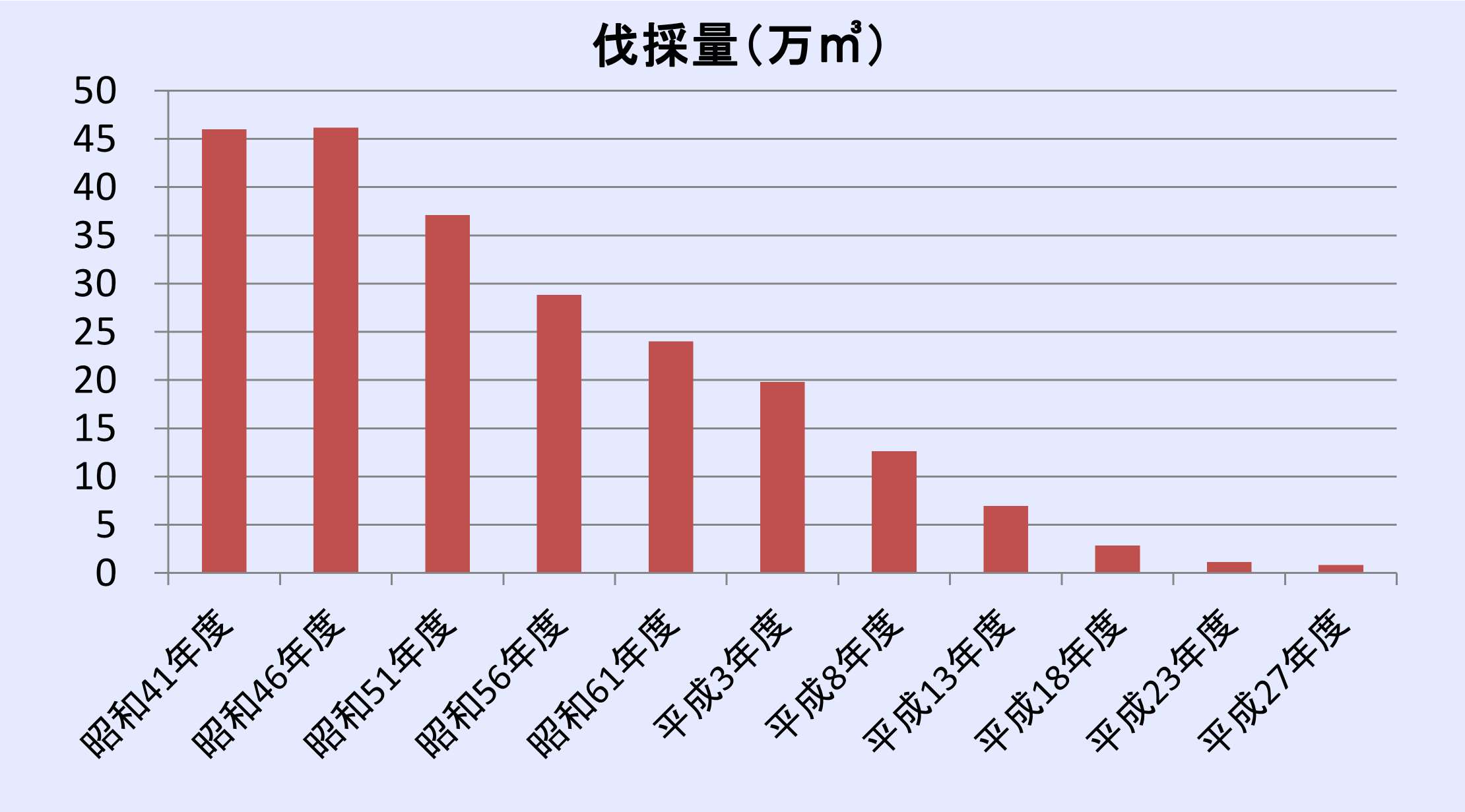

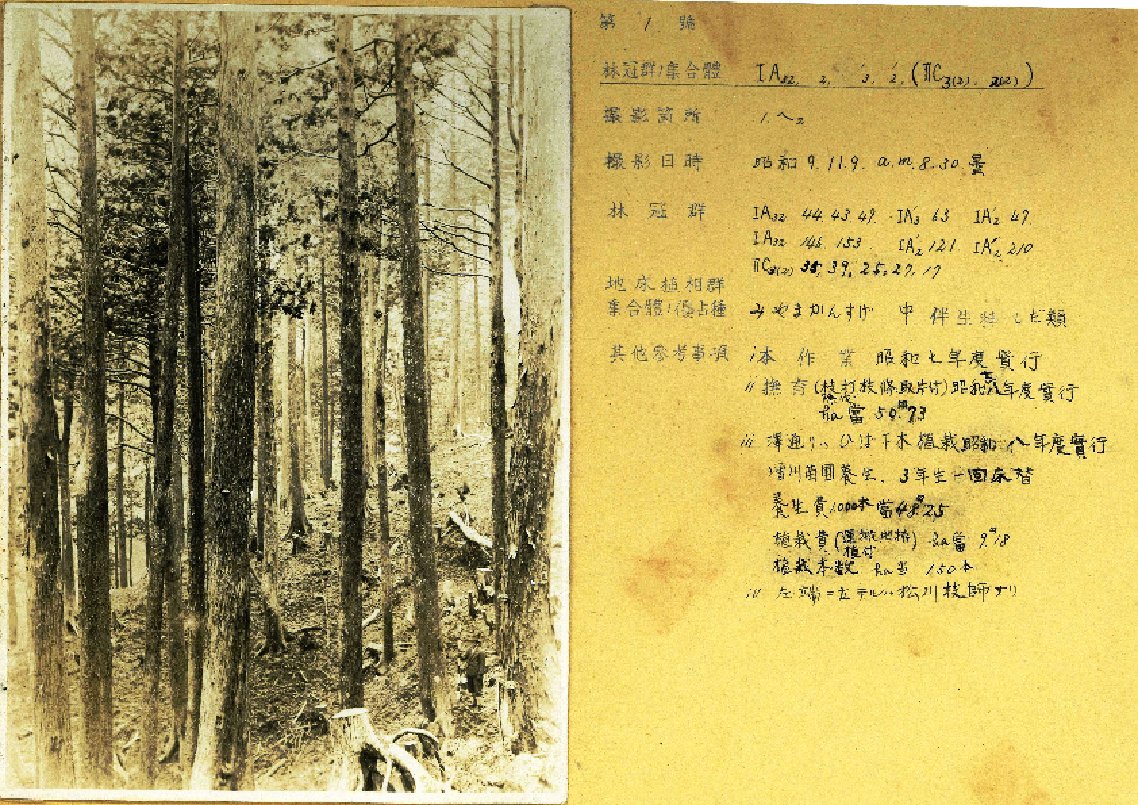

青森ヒバは、昭和40年代には40万m3程度伐採されていた時期があり、写真のような大径のヒバ丸太が沢山生産され、青森県では一般住宅でも総ヒバ造りが珍しくなかったとのことです。

近年は、年間1万m3程度でヒバの蓄積は回復傾向になっていますが、多くの住宅で使っていただける状況ではありません。

スギやヒノキは、分布域が広く、古くからの人工林も多く、高齢級の人工林の太くて優良な丸太を秋田スギ、木曽ヒノキの代替材として普及に取り組んでいますが、ヒバの場合は、人工林が少なく、全国の国有林野の蓄積約1,561万m3のうち、8割以上の約1,271万m3が青森県内にあります。しかも、青森県全体のヒバの蓄積の98%が国有林野の区域にありますので、青森県のヒバ材を加工する技術、利用することが忘れられないように、ヒバの資源量の回復を図りつつ、持続的な供給に努めています。

|

|

|

(ヒバ林復元プロジェクト)

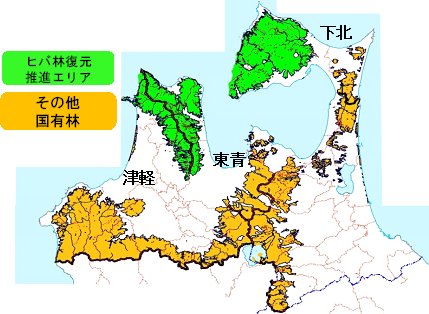

現在の地域管理経営計画では津軽半島と下北半島の国有林野を「ヒバ林復元推進エリア」に指定し、ヒバ林の復元プロジェクトをスタートさせました。

平成29年度から各署で具体的な復元作業に着手し、地域の関係者との会議等で説明しましたが、関心が高く取組に期待の声もいただいています。

|

(復元の対象)

日本三大美林は、藩政時代に住民利用規制、植林奨励等行政が行われた結果、品質に優れ利用価値の高いスギ、ヒノキ、ヒバが純林状態あるいは高い密度で群生する森林になったといわれます。

明治後半の資料によると、ヒバ前更作業(注)が指定されていた地域は、作業区域2,442町歩(2422ha)に対し蓄積が針葉樹2,397,624尺〆(791,216m3)、広葉樹109,797尺〆(36,233m3)、計827,449m3とha当たりの蓄積が342m3で針葉樹の割合が96%を占めるヒバの純林状態の森林であったようです。

他方、スギ等皆伐作業とされていた地域では、面積2011町歩に対し、蓄積が針葉樹100254尺〆(33,083m3)広葉樹940,145尺〆(310,247m3)、計343,331m3となっており、ha当たりの蓄積が少なく、針葉樹の割合も10%しかありませんでした。このように推進エリアの森林全てがヒバの純林では無く、広葉樹を主体とした森林もありました。このプロジェクトでは、推進エリア内のスギ、カラマツの人工林等のうち、下層や林床にヒバの稚幼樹が比較的多いところを復元対象とすることにしています。

|

当時の青森大林区署の資料(造林提要)によるとヒバの天然更新対象地として、(ア)「林相整斉ニシテ鬱閉完全ナルトコロ」(予備伐、下種伐を行い最も容易かつ有利に天然箇所更新が可能な所かつ有利に天然箇所更新が可能な所)、(イ)「ヒバト闊葉樹混淆スルトコロ」(ヒバの混交歩合が過半以上の所)、(ウ)「ヒバノ老齢林中既ニ過去ノ伐採ニヨリテ幼壮齢樹生シ幼老齢相待チテ鬱閉ヲナスコロ所」(ヒバの老齢林の中に過去の伐採によって幼壮齢樹が発生し幼老齢樹が相まって鬱閉している所)、で種子の結実年度に地拵えを行い十分な発芽を促し天然下種更新の目的を達成し得る所とされていました。

(プロジェクトの実施)

復元に当たっては、可能な限り天然力を活かすことにしていますので、国有林の地域管理経営計画で区域と取組の考え方を示し、5年ごとの計画樹立時には実施内容を検証しながら、100年を超える視点で着実に取り組んでいくことになります。

平成29年度は、復元作業実施前に、職員で構成する推進プロジェクトチームで、伐採等による復元への効果を検証するための調査要領を作成し、このほかの職員の参加も得て、調査プロットを設置し、データを収集しました。

調査の結果、スギ等人工林の中では相対照度は5%程度でスギやヒノキが生育するには暗い条件ですが、ヒバの稚幼樹は至る所にありました。

|

これら作業の狙いは、日陰で辛抱強く生きているヒバが、大きくなるための空間を確保し、適度な光をあてることにあります。木曽ヒノキも天然更新に取り組んでいますが、木曽ヒノキの下で密生していたヒバの姿を見ており、ヒバの天然更新の可能性はより高いと思っています。

天然更新は確実とはいえない部分があるので、伐採後は、照度、ヒバの成長、競合する植生の変化などを観察しながら、必要に応じて手入れをしていくことになります。これらの情報も地域の皆様にもお知らせしたいと思っています。

|

(天然ヒバの森)

管内の増川山国有林には、昭和6年に施業実験林が設定され、伐採方法、間伐方法、更新方法などが試されてきました。東北森林管理局森林技術センターでは、関係署からも参加者を募り、一本一本直径を測定するなどの調査を行っています。昭和の初めから引き継がれたヒバ天然林施業の試みの記録と施業後の姿を見ることできる貴重な場所なので、是非、これからも続けていきたいところです。

なお、実験林内には美林を代表する見応えのあるヒバの巨木も多数あります。県道からヒバの巨木の森まではそれほど時間はかかりませんので、ご覧いただければと思います。

|

(人工林資源は充実、青森林業の成長産業化へ)

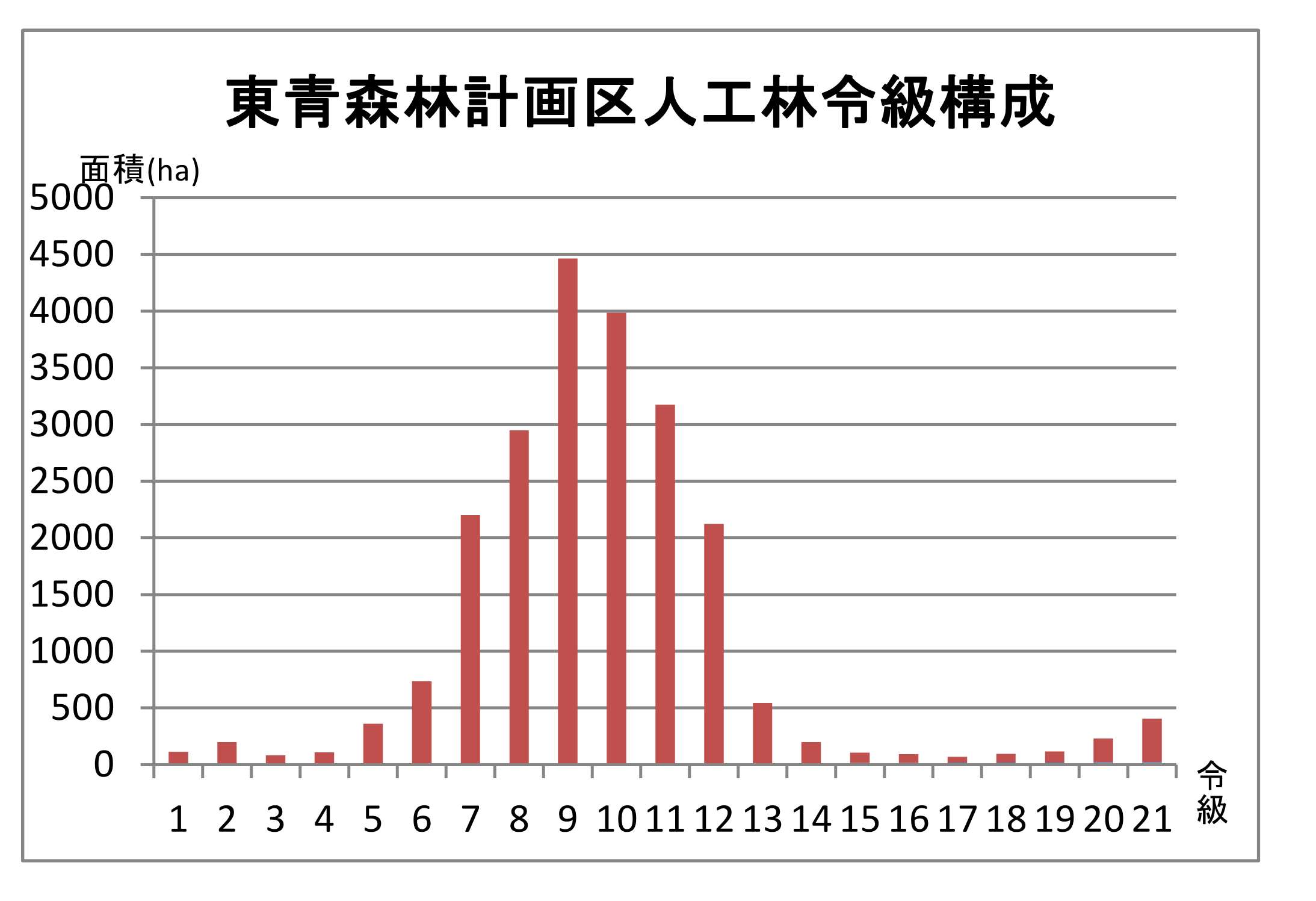

管内のスギ・カラマツ等人工林の面積は約22千haで、13齢級上(61年生以上)約1千7百ha、12齢級約2千百ha、11齢級約3千2百ha、10齢級約4千ha 、そして齢級別面積最大の9齢級約4千5百haに続くという林齢構成になっています。今後、伐採時期になる人工林が急増していきますので、この資源を活用し、林業を成長産業に発展させ、地方の経済や雇用に貢献することが大きな使命と考えています。

|

(ア)林業の成長産業化(木材需給の状況)

青森県の木材生産量は、昭和40年代から長く減少傾向が続いていましたが、平成22年から増加し続けており、平成28年には約1,057千m3に達しています。

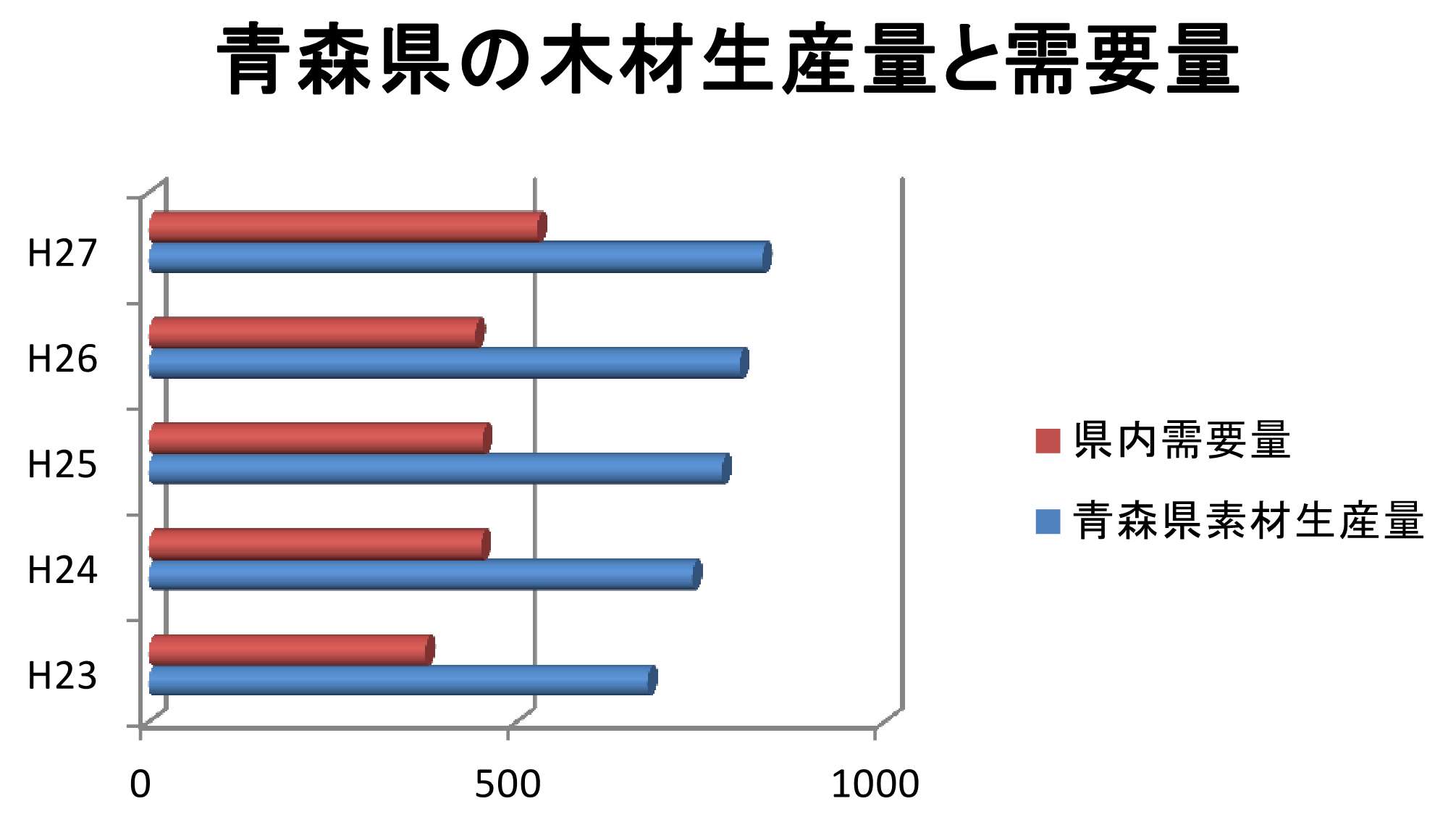

青森県内木材需要量は、新規のLVL工場(年間原木使用量12万m3規模)やバイオマス発電の稼働で需要の伸びており、H23年の約376千m3(100%)に対して平成27年約528千m3(149%)になっています。しかし、H16年に192工場であった製材工場はH26年には104工場で、原木消費量はここ5年間は200千m3前後で推移している状態で、県内木材生産量に比べ県内需要が少なく、県内で加工されないまま県外に移出されている木材が少なくない状況となっています。

|

ヒバはヒノキよりも高い保存性能があっても全国的には知名度が低かったため、東京深川などでヒバの性能資料を配るなど橋梁、枕木、土台などへの利用に向けた市場開拓に奔走したといいます。

現在、青森県の主要な供給樹種は、ヒバではなくスギとなっていますので、他の産地と競合するため、本州最北の青森は関東、東海、近畿等大消費地までの移動時間が大きく輸送コスト分が負担となります。

国有林としては、持続可能な供給計画、着実な事業発注、安定供給システムによる供給先への直送、一貫作業システムによる造林コストの低減その他様々な低コスト化に先駆的に取り組みその実証と普及によって、地域の産業が抱える課題克服に貢献しようとしています。

|

(イ)需要の拡大(エネルギー利用)

青森県内では、平川市に続き、八戸市でバイオマス発電の計画(木質、食物残渣、石炭を合わせて1万2千KWh、7万5千kwh)が進められています。5千kwh当たり6.5万m3の木材が必要と言われていますので、木材需要量は大幅に伸びることになります。現在、間伐しても利用されない未利用木材、林地残材が生じていますので、伐採した木を全部山から運び出す全木集材を進め、一本の木を余すところ無く利用できるようにしたいと思います。

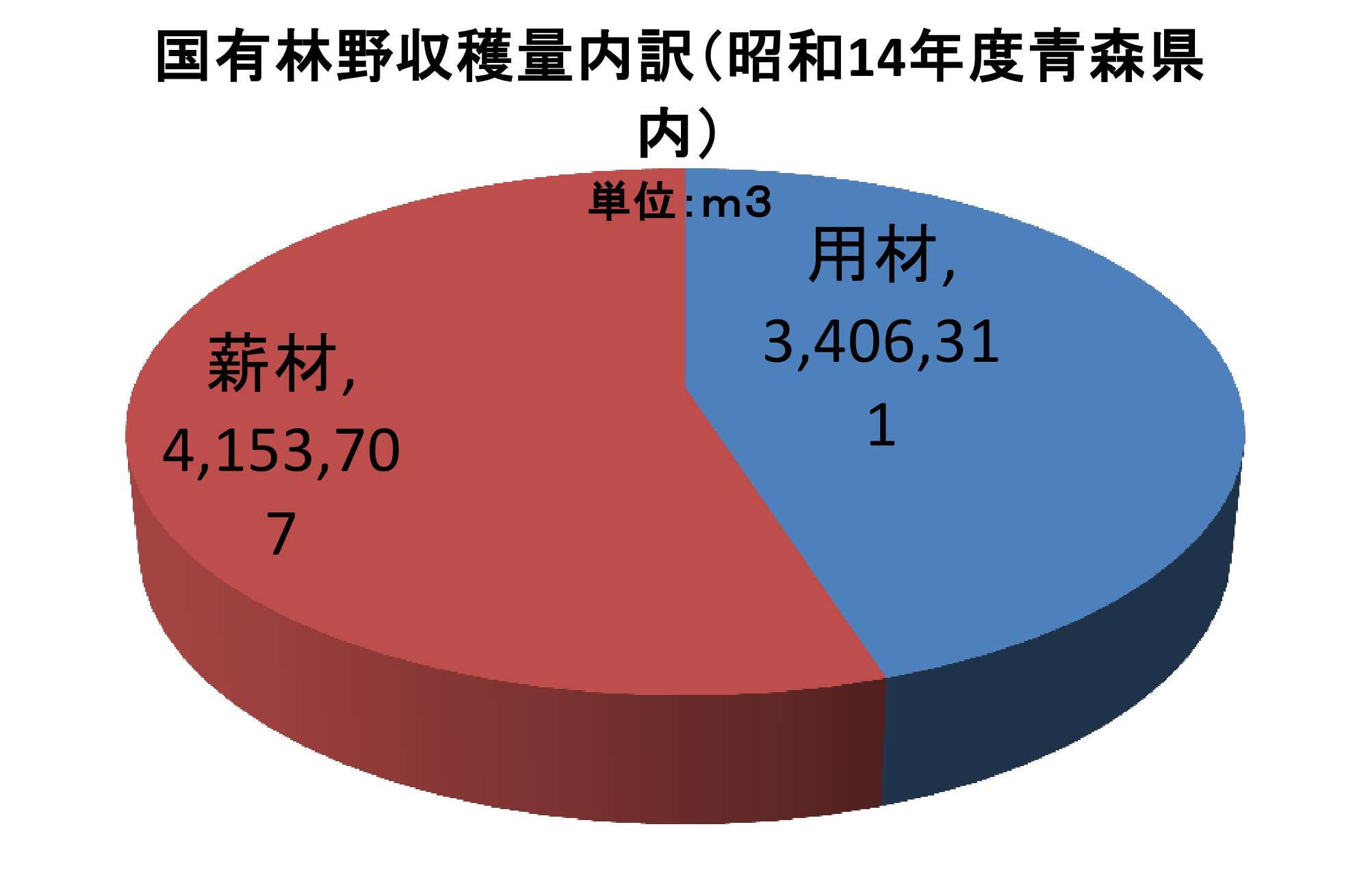

せっかく育てた木をいきなり燃やすのはもったいないと思いますが、石油、ガス、電気を利用した生活機器が一般家庭に普及するまでは、木材の使途に占める薪炭材の割合が大きかったことを思えば、これから増加する木材生産量の有力な用途として考えても良いのかもしれません。木材のエネルギー利用を含めて青森林業の成長産業化を実現させたいところです。

|

(ウ)成長産業を担う人材

青森県の林業就業者数を見ると、昭和40年の国勢調査では約9千人で、その後は木材の伐採量の減少とともに、平成17年には約1千6百人まで減少し、平成22年は約1千9百人に増えたものの、平成27年には約1千8百人に減少し、60才以上の割合は33%でこれから離職する方も少なくない状況です。

|

今後は、本格的な伐採時期に入り、木材の自給率も向上し、エネルギー利用も増えていく状況下で、県内の木材を使った産業が発展、持続していくためには、木材の長期かつ安定的な供給が不可欠で、木材の安定供給と持続的な森林経営を担う人材の確保が一層重要になっています。

私たちとしては、持続可能な森林資源の管理と安定した事業発注を行い、林業事業者の方々が安心して新規の技能者を採用し、事業(雇用)を拡大できるようにしたいと思います。

|

しかしながら、少子高齢化で労働人口の減少が見込まれる中で求人しても、林業を就職先に選んでもらうのは容易ではありません。なぜなら、青森市の人口は、約28万7千6百人(平成27年国勢調査)でそのうち林業就業者は約2百人で14百人に1人しかいませんので周りに林業の話を聞ける人はなく、山の中では働く姿を見てもらえません。就職を考えるときに林業という仕事を知っている人は少ないのです。

|

中学校の就業体験では、林業の現場に行きプロセッサに乗ったことが楽しかった、林業をやってみたいという感想を聞くことができました。残念ながら危険な職業という面では課題が残っていますが、きつい、汚いといわれた状況は改善されてきていますので、現場を見れば林業をやりたいという方も必ずいると思います。これからも、林業の現場を見たり、体験する機会を提供することで林業の担い手確保に貢献できればと思っています。

|

(エ)森林資源の循環利用(再造林)

スギ丸太の価格が55年をピークに下がり続け、伐採量も減少し、林業は儲からないというイメージが広がっていましたが、平成21年からは木材価格がほぼ横ばいで推移している中で、木材生産量は増加しており、木材生産事業は採算性のある成長産業として期待しても良いのでしょう。

しかし、伐採量が増加すると再造林面積も大きくなりますが、植栽や下刈りは機械化が進んでおらず、現場に行くと若手はごくわずかで高齢の方が多く、再造林の担い手確保は一層厳しいと思われます。

当署では、幸い石礫が少ない土壌の地域もあって、伐採事業者によるコンテナ苗による一貫作業システムで地拵えなしで穴に差し込むだけのコンテナ苗の植栽を中心に進めることにしています。仮に笹などがあり地拵えをするとしても主伐期に達した人工林では日照を十分に得られず植生量は少なくなっていますので、この時点で刈り払っておくと植生の回復が遅れ下刈り回数を少なくできるという期待もあります。民有林の方々も再造林を進められるように先駆的な造林の省力化の実績を重ねていくことにしています。

|

(藩政時代からの住民との関係)

東北地方の特徴として、共用林野、分収林が多くなっています。藩政時代の津軽、南部、仙台藩では、部分林が設定されており、官2割・民8割から官8割・民2割まで藩、樹種等によって分収割合が決められていたほか、各藩において、山林を管理するための役所組織が整備され、巡回、冬の官行斫伐(藩による木材生産)の実施、輪伐法の採用、留山(保護林)の設定、住民利用の規制だけでなく、薪や下草、災害時の救済措置等住民利用にも配慮しながら、森林資源を充実させてきたことに驚きます。

|

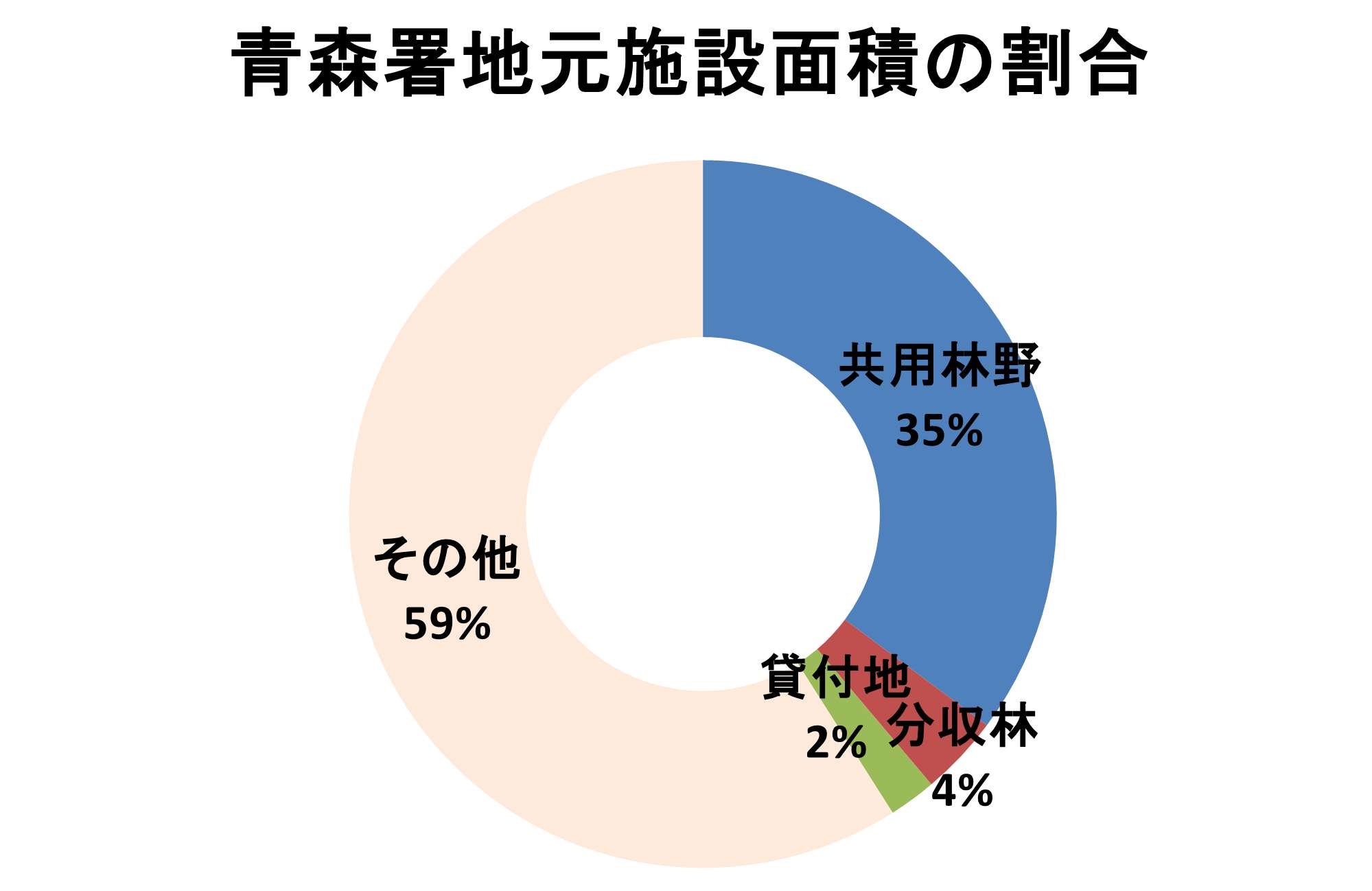

現在でも、当署には共用林野約2万4千ha、分収造林約2千5百haが設定されていますが、住民の高齢化が進み、分収林や共用林野を管理していくことが難しくなっています。また、薪材や下草の採取など共用林野のメリットを感じる機会も少なり、流れ出る土砂、分収林の伐採・搬出に必要な町道の利用に苦情がでるなど地域の住民や行政の林業への関心や期待は大きく低下していると感じます。

林業の成長産業化を実現し、住民の林業への関心や理解を取り戻し、住民の皆様に昔のように林業が日常的な風景として見ていただけるようしたいところです。

(津軽半島先端部の漁村と国有林)

管内の津軽半島先端部龍飛岬に至る海岸線沿いの急峻な崖が国有林で、海とのわずかな空間には、道路、民家、倉庫が点在しています。住民の方々にすれば、大雨でなくとも落石や土砂の崩壊の危険を感じるのではないかと思います。本年も台風等で立木が倒れたり、治山施設の被害が生じた際には、役場職員、住民の方、地元に精通した建設関係者と連絡調整し、危険木処理等応急処置と復旧工事を完了せせることができました。これからも、役場や住民の方から山地災害に関する情報や理解、協力を得ながら迅速な治山工事と危険木の処理に取り組んで行きたいと思います。

|

(レクリエーションの森)

レクリエーションの森は、眺望山、八甲田山、今別八幡宮、雲谷高原、眺海の森などを指定していますが、今回は八甲田山エリアを紹介します。

八甲田山では山開き記念行事として登山大会が開催されており、東北森林管理局も招待を受けて、私と森林官と若手が参加しました。

一般コースということで酸ヶ湯温泉付近の駐車場から標高1584mの大岳までの標高差1千m程度をアオモリトドマツなど植物を見ながら時間をかけて登っていきます。長野県の3千m級の登山に比べれば、滑落などの危険な所も少なく、日帰りで登れますますが、下山し始めたら足がつったという人がいたり、気温が高いと熱中症の危険もあり、飲料水等十分な準備が必要です。

|

しかし、映画でご存じかと思いますが、明治35年1月22日から23日の予定で実施された雪中行軍で209人が死亡した場所であることを忘れることはできません。

八甲田山麓東側の標高600~800m程度のなだらかな区域でしたが、青森の1月の気象は、降雪量が多く日照時間も少なく、当時の観測データでは青森市内で最高-3.6度、最低-7.1度で午後からは雪が降り始め、23日以降は更に気温が下がり、24日には-12.3度を記録し、風雪が強くなる厳しい条件下でした。精強な軍人220名による組織的な行軍でしたが、視界が悪く進行方向を見失い、深雪での歩行と睡眠不足で体力を奪われ悲惨な結果となったのです。この遭難事件を教訓に冬の八甲田の厳しさ、恐ろしさを理解し、地元のガイドを活用するなど安全で楽しく利用していただきたいものです。

|

(樹氷に落書き)

写真は、ロープウェイ山頂駅付近の様子です。今年1月に全国的に問題となった蛍光スプレー塗料の落書き事件の被害を受けたのが一番手前の樹氷で、事件から数日経過しても痕跡が確認できました。この日の山頂駅の気温は-10度、風雪が続き視界も悪い状況でこんな写真になってしまいましたが、ロープウェイのキャビンはスキーヤ-だけではなく、観光客で満員状態でした。雪だからすぐ消えると思っていたのでしょうが、純白の樹氷を撮影しようと思って訪れた旅行者にとってはその一瞬しか無いことを考えていただきたいところです。このほか、レクリエーションの森で植物を持ち去る人がいますが、その植物の花を楽しみにしていた人は、大変ショックを受けていました。植物の採取や損傷が森林法に違反することをお知らせするほか、自然の風景や植物をできるだけそのままの状態で楽しんでいただくようにお願いしていきたいと思います。

|

最後に、御嶽山、白根山と突然の噴火災害が発生しています。八甲田山も活火山で火山性ガスで事故も発生していますので、天候だけでなく火山情報も確認しながら入林をお願いします。

お問合せ先

〒038-0011

青森市篠田3丁目22-16

農林水産省 林野庁

東北森林管理局 青森森林管理署

TEL 017-781-0131 FAX 017-766-3775