伐木・運材の歴史

|

山から木を伐り出し、人々が暮らしている里まで丸太を運ぶのは大変な仕事です。家畜を利用したり河川を利用するなど、昔から様々な工夫がなされ関連する道具や技術が発達してきました。 ここでは、明治から現在までの伐木・運材の歴史をたどります。 |

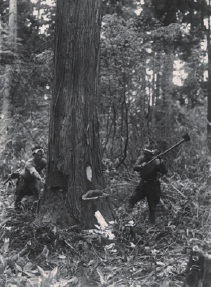

伐木技術

木を伐るには、古代から斧(オノ、ヨキ)が使用されていました。

江戸時代の天保8年(1837)に秋田で鋸(ノコ)が始めて使用され、それ以後は長い間、斧と鋸の両方を用いて、木を伐っていました。

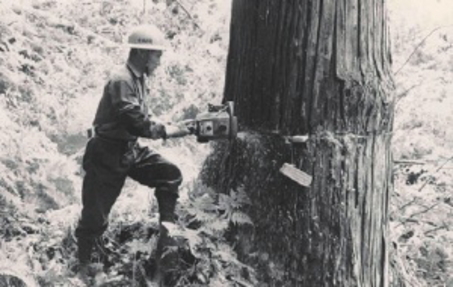

第2次大戦後は、チェーンソー(機械鋸)が使用されるようになりましたが、特に昭和24年(1954)の洞爺丸台風で北海道を中心に大量の風倒木が発生したことから、その処理に対応するために大量のチェーンソーが導入されました。

チェーンソーの導入により伐木作業の効率が飛躍的に向上し、急増する木材需要に対応しました。

|

|

| オノによる伐倒 |

ノコによる伐倒 |

|

|

チェーンソーによる伐倒 |

|

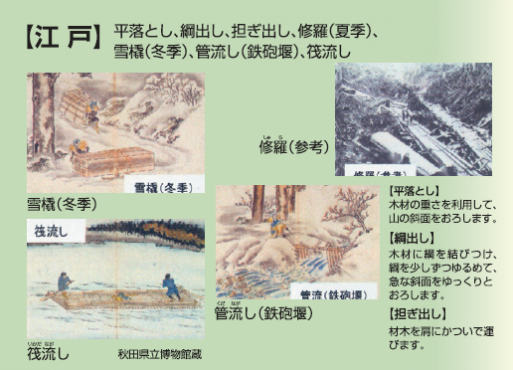

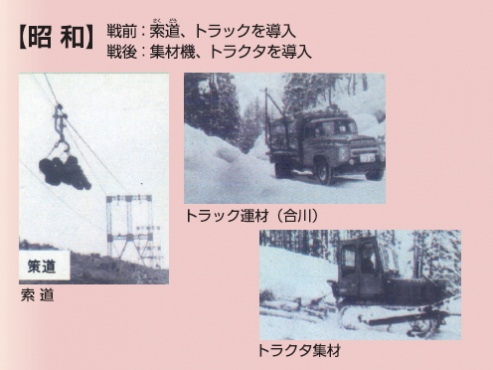

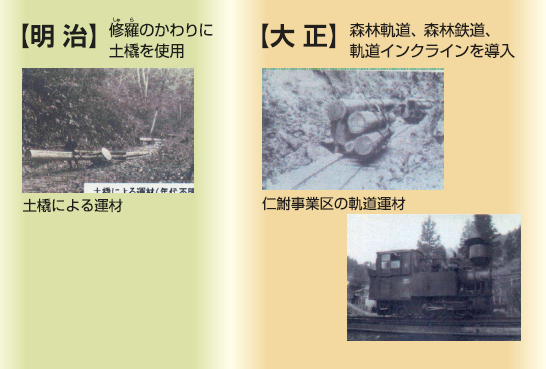

運材技術

大きくて重い木材を運ぶには、大変な労働力が必要で、危険もともなったため、伐木技術に比べて様々な工夫がされてきました。

|

|

|

|

|

河川を利用した運材(鉄砲堰)

山中の渓流や小川を一本ずつ木材を流して運ぶことを管流しといいます。水量が不足し木材がうまく流れない場合は、木材で堰をつくり水をせき止め貯えます。ちょうどよい頃を見計らって堰の水門を開くと、放流された水の量と勢いで、堰の下方においておいた木材が押し流されます。この堰は鉄砲堰(てっぽうぜき)または堤とよばれていました。

|

|

|

管流し(明治44年) |

河川を利用した運材(筏流し・土場)

一本ずつバラのまま流されてきた木材は、広く水量も豊富な河川までくると、土場と呼ばれる場所に集められて筏に組まれ、さらに下流へ流されました。筏は、木材を数本横に並べて縄で結びつけたもので、2人の筏師が乗ってあやつりました。

米代川流域には、いくつも土場があり、また昭和39年(1964)まで筏流しが行われていました。

|

|

|

|

筏流し(昭和30年代きみまち坂付近) |

米代川流域の主な土場(明治初期) |

河川利用の変化

江戸時代、河川は農業用水や船の交通路として人々の生活をささえてきました。明治時代以後は、工業や都市の発達にともない、工業用水や水道用水として利用され、さらに電気の普及により水力発電としても利用されるようになりました。

こうして、大きな河川の上流にはダムが、下流には水道水の取水口などの施設が建設されました。また、洪水を防ぐための川岸の整備が進み、自動車の普及により橋がたくさんつくられました。

ダムや橋などの施設は管流しや筏流しの障害物になり、また河川を流す木材が施設を破損することもあったため、管流しや筏流しを行うことができなくなっていきました。

|

|

|

最後の筏流し(昭和39年) |