国土を守る森林

|

森林は、土砂崩れを防ぐ働きや水を貯える働き、強風を和らげる働きなど様々な働きを持っており、国土や私たちの生活を守っています。 ここでは、こうした森林の働きを十分に引き出すための治山や病虫害の防除対策の取組を紹介しています。 |

国土保全の歴史

治山のはじまり

江戸時代までの日本では、建築用材、薪や炭などの燃料、農業用の肥料、家畜の餌などのほとんどを森林に頼っていたことから、はげ山のような場所がたくさんできました。その結果、山が崩れたくさんの土砂が河川に流れ込んで河川が氾濫するなど深刻な被害が発生し、問題となっていました。

近代以降になると、明治18年、22年、29年をはじめとして多くの水害が発生したことから、29年(1896)には河川法が、30年(1897)には砂防法と森林法が成立し、いわゆる治水三法が整いました。

【制度の変遷】

| 明治43年 |

関東大水害を契機に、第一期治水事業が始まる。 河川改修、砂防、治山の3方面から治水が進められる。 |

|---|---|

| 昭和12年 |

第二期森林治水事業が始まる。 山腹工、渓間工を中心に、いわゆる治山事業が始まる。 |

| 昭和26年 |

戦中・戦後の森林の乱伐による荒廃地の増加を背景に、森林法が改正される。 治山は保安施設事業として法律に明定される。 |

| 昭和34年 |

「治山治水緊急措置法」が制定される。 治山事業が計画的に実施されるようになる。 |

森林による治山治水

治山は、森林の水源かん養や土砂崩れを防ぐ働きなど引き出すため、森林を適切に管理し、必要に応じて治山ダムなどを施工する事業です。

|

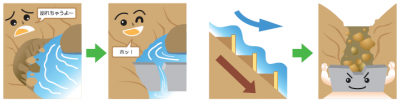

【治山ダム】 治山ダムには、上流から流れてきた土砂が溜まります。このことによって、川の勾配が緩やかになり水が土砂を運ぶ力を弱くする、多くの土砂が一度に下流に流れ出るのを防ぐ、ダム周辺の山を支えるなどの効果があります。 |

|

|

|

|

【植生の回復】 山崩れが起きている箇所では表面の土砂がたえず動いているために植物が生えにくくなっています。このような場所では、土留工などで土を安定させるとともに、緑化を行い元々の植生の復元・回復を図ります。 |

|

|

|

暮らしを守る海岸林

海岸防災林の働き

|

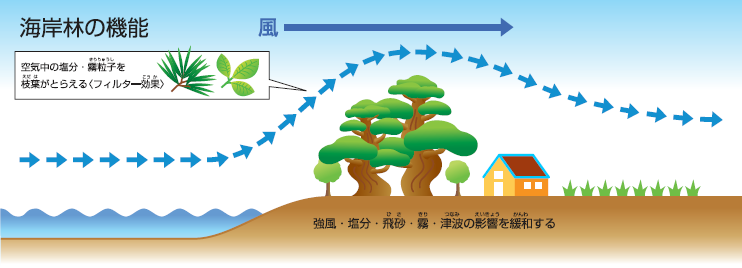

島国の日本は海岸線が長く、海岸沿いの地域では台風、季節風の強い風などによる飛砂や強風、津波などによって、住宅や農地などが被害を受ける危険にさらされています。 海岸林はこうした災害から私たちの暮らしを守っています。 |

|

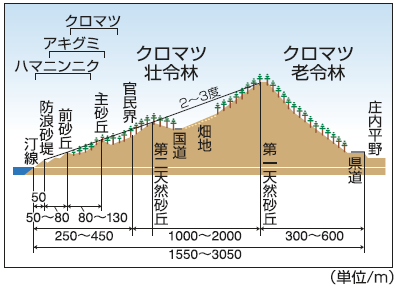

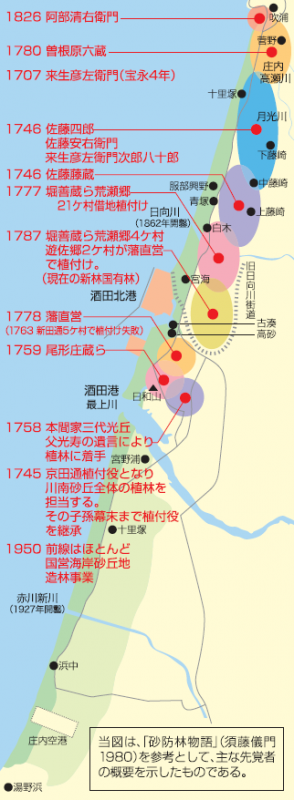

海岸林造成の歴史

| 海岸林をつくる努力は日本各地で江戸時代から行われてきました。砂浜は植物にとってきわめて厳しい環境なので海岸林を造成するには多くの苦労が伴いますが、風力の減衰、砂の動きなどに関する技術的な工夫を重ねて、今日の姿ができあがっています。 | |

|

海岸林を造成している様子 |

|

|

|

|

|

|

大切な保安林

保安林の取扱い

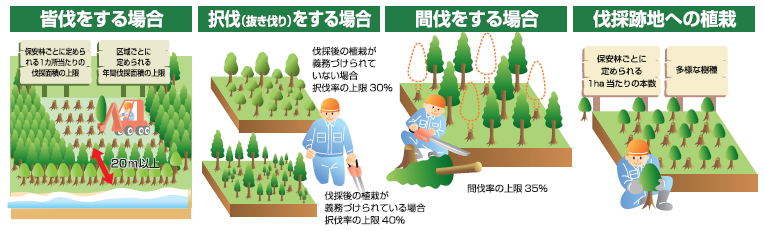

保安林では、指定の目的を果たすために立木の伐採、土地の形質変更などを行う場合にはあらかじめ許可や届出を行うことになっています。

さらに、伐採した後はもとの森林状態に戻すこととされていて、木を植えなければ回復しない場所は2年以内に植栽することが義務づけられています。

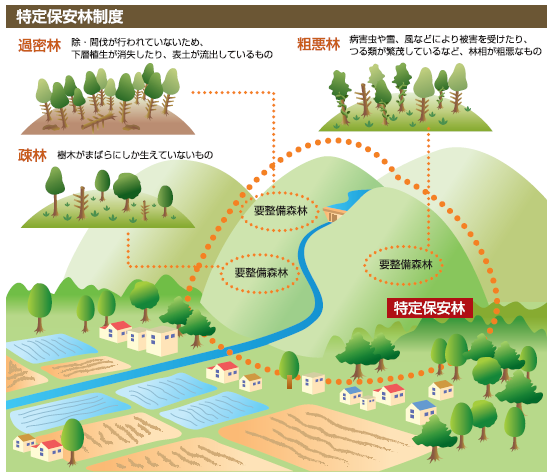

特定保安林制度

| また、森林が保安林としてふさわしい働きをするには、健全な状態に保つことが必要です。そのため、それぞれの森林の状態に応じて、間伐をしたり、植え付けをしたり、被害を受けた木を運び出すなどの整備を実施しています。 |

|