![]()

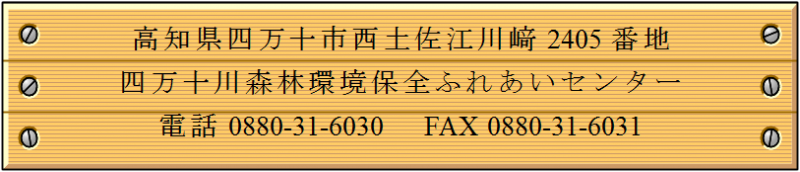

ホーム > 森林管理局の概要 > 四万十川森林ふれあい推進センター > 活動内容 > 四万十の風音 森&川だより第36号

|

36号

|

平成24年12月発行

ツキヨタケ |

滑床山植生回復検討会

滑床山植生回復検討会 10月17日、松野町町民センターにおいて、関係機関、ボランティア団体代表等の関係者33名が参加し、第8回滑床山植生回復検討会を開催しました。

宇和島市、松野町、四万十市に跨がり、鬼ヶ城山系の人気スポットでもある滑床山(通称三本杭)山頂周辺は、平成12年頃からニホンジカの食害によりミヤコザサ等の林床植生が消失・裸地化したことから、平成18年度より(独)森林総合研究所四国支所や地元自治体、ボランティア団体等の協力を得て植生の回復に取り組んでいます。

当日は生憎の荒天となり、当センターから空撮した三本杭やタルミ、この春吊尾根に設置したシカ防護ネット柵、ブナ林のギャップの様子などをスライドを使って説明し、順調に回復しつつある現地の状況やこの1年間の取り組み、今後の課題等を確認して頂きました。

また、滑床山、黒尊山の森林被害共同試験地で、ニホンジカによる森林衰退の実態解明とシカの採食圧排除による植生の回復可能性を検証している森林総研の奥村チーム長から、剥皮害の実態やシカ生息密度は依然として自然植生に大きな影響を及ぼす高いレベルにあることなどが報告されました。

参加者からは、夜間走行中はシカの飛び出しや落石があり、常にシカを意識した運転をしている。シカは生活エリアでは減少しているように感じるが、山林では依然増加傾向にあり個体数を減らすことが重要等の意見。愛媛県からは、篠山鳥獣保護区と滑床成川鳥獣保護区で計画している「ニホンジカ個体数調整実証事業」への協力要請。

森林管理局からは、三嶺山系など天然林を中心に「ラス巻き」による剥皮害の保護や管内各地で「囲いワナ」や「箱ワナ」により捕獲していることなどを説明し、今後とも関係者が連携して捕獲に取り組むことを確認しました。

当センターは、今後とも植生が蘇りつつある滑床山山頂やタルミ、藤ヶ生越等の経過観察やシカ防護ネット柵の保守点検等に努めるとともに、拡がるギャップに柵を設置・拡大し、関係者、ボランティア等と協働して植生回復に取り組んでいくこととしています。

|

|

|

|

蘇りつつある滑床山山頂 |

屋内開催となった検討会 |

|

四万十川森林環境保全ふれあいセンターでは、ニホンジカの食害を受けた滑床山山頂(通称「三本杭」)周辺で、シカ防護ネット柵を設置しミヤコザサ等の植生回復に取り組んでいます。 登山者の皆様には、冬場、積雪や凍結等で柵のゲートが開かないなどご不便をおかけしておりましたが、三本杭とタルミのゲートを、積雪時にも出入りが出来るよう改良しましたのでお知らせします。 |

|

当センターも独自に「囲いワナ」を設置して、シカの捕獲に取り組んでいます。

平成24年度の成果は、12月末現在で… 黒尊9頭、目黒4頭

|

|

|

囲いワナ(大型) |

囲いワナ(小型) |

|

10月2日、四万十市立蕨岡小学校 まず、「森林のはたらき」について説明し、その多様な役割について理解してもらったあと、その「森林のはたらき」に貢献している「土壌にすむ生物」について学習しました。 今回は、先生から「野菜の堅い芯や根菜類がどうなるかも実験したい」との要望を受けており、これらも完全に分解されているか不安を覚えつつの講義でしたが、子どもたちの「野菜にはハエがたかっている(土の中なのに!?)」、「人参からは芽が出ている」など興味深い予想にも反し、全てが見事に分解されており、子どもたちは土壌生物の活躍に感心、こちらはほっと一安心でした。 |

|

(1)11月6日、高校生が八面山登山と間伐体験

|

「自然との共生とは」を学ぶために四万十川へやってきただけあって、過疎やシカ害など中山間地域が抱えている問題について熱心な質問が続き、こちらが感心しました。

ブナの木のブランコ、「猪汁」や「竹飯」の田舎飯、迫力満点の間伐体験と四万十の大自然を十分満喫したようです。

|

(2)11月12日、中学生が炭焼体験&四万十川周辺散策

到着早々、ドングリや松ボックリを選び、焼きあがるまでの間、近くの山で野生動物害や樹種、植生について勉強しました。

都会っ子の彼女たちの前に現れたのは、シカの糞、カエル、珍しい形の葉。普段は見過ごされる四万十の生き物たちがこの日は大モテでした。取り出した炭も感動の出来栄え。

中学生、高校生とも短期間の森林学習ながら得た物は大きかったのではないでしょうか。

|

|

源水点で、はいポーズ |

10月19日、四万十町にある四万十高校自然環境コース2年生15名と十川(とおかわ)・昭和・大正・北ノ川の各中学生52名が、四万十川の源流点や源水の地がある「不入山(いらずやま)」と、高知県西部を代表する人工林「西の千本山」を訪れました。

「日本最後の清流」四万十川の源水点への道のりは厳しく、生徒達は疲労困憊の様子でしたが、湧き出る最初の一滴には感慨も一入のようでした。

また、スギの胸高直径を測定したり、サンショウウオを見つけたりと、四万十川が一層身近になったようです。

ちなみに、ここ津野町では、10月に水源地を守り、生かす取り組みを考える「全国源流サミット」が開催されました。

|

|

捕まえた!サンショウウオ |

|

|

大空に向かって |

(1)10月30日、松野町立松野西小学校4年生26名

(2)11月1日、四万十市立西土佐小学校5年生29名

(3)11月16日、土佐清水市立幡陽小学校3~6年生17名

|

|

失敗の芋炭は美味しい! |

11月15日、松野町立松野西小学校の4年生26名が、今年度最後の6回目となる森林教室(炭焼き体験)を行いました。

まず、白炭と黒炭を使った実験で、堅さや音の違いに驚いてもらって掴みはOK。

続いて、ブリキ缶の中にもみ殻とともに、マツボックリやドングリ、折り紙で折った鶴や手裏剣などを詰めて、ドラム缶のたき火の中へ並べました。今回は特別実験として、サツマイモ炭も作成することにしました。

火を囲み、焼くこと約30分、マツボックリや折り鶴、手裏剣などはちゃんと炭になっていましたが、サツマイモ炭は残念な結果に…。

同校4年生は今年度の6回の森林教室の成果を3月期の「わくわく発表会」で発表するそうです。楽しみ~☆

1.10月8日、四万十市立後川中学校1年生8名

2.10月20日、中村南小学校4年生45名と保護者

3.10月22日、幡陽小学校1~3年生22名

4.11月27日、四万十市立利岡小学校全校児童36名

5.11月29日、四万十市立中筋小学校6年生12名

6.12月4日、四万十市立中筋小学校1、2年生10名

当センターへの木工クラフトの要請は小学校低学年から中学校までさまざまで、学年や技量に合わせた内容は準備にも苦労しますが、できる限り要請に応え、森林や林業、自然環境などへの興味や理解の醸成に貢献できるよう努力したいと考えています。

![]()

![]()

![]()

|

11月11日、地元の四万十市西土佐江川崎で西土佐地域の秋の味覚を集めた「四万十うまいもの商店街」が開催され、当センターの木工体験コーナーも大盛況となりました。

このイベントは、同地域に「道の駅」が開業する2015年を前に地域のグルメをPRしようと西土佐ふるさと市組合が初めて企画したものです。

生憎の空模様ではありましたが、ツガニ汁や天然アユの塩焼きなど、地域の約40店が醸し出すおいしそうな匂いに誘われてたくさんの人が集まってきました。

当センターの木工体験コーナーはというと、午前は親子や友達同士のグループ数組がやってくる程度でしたが、午後には学校行事でやってきた地元の西土佐小学校の児童がドッと押しかけ、てんてこ舞いの忙しさとなりました。

「四万十のうまいもの」を堪能しつつ、地域との結びつきを深める秋の一日となりました。

|

11月17日、四万十市西土佐黒尊の黒尊親水公園で恒例の「黒尊むらまつり」が開催され、多くの方が黒尊渓谷の紅葉と流域の料理で「黒尊まるごと満腹」しました。

このベントは、黒尊川流域の住民グループ「しまんと黒尊むら」と「四万十くろそん会議」の主催で、同会議の構成員でもある当センターは「作って遊ぼう」コーナーと「八面山登山」を担当しました。残念ながら豪雨のため登山は中止となりましたが、雨脚も弱まった午後には沢山の来場者で賑わい、当センターのコーナーもストラップ作りや丸太切りを楽しむ方々で活気づきました。

「黒尊むら市」では、地元の食材をふんだんに使った巻き寿司、炊き込みご飯、山菜おこわ、猪汁、シカの串焼きなどが所狭しと並び、買い求める人の行列が絶えませんでした。

来年は、是非皆さんもお越し下さい。

|

|

|