![]()

ホーム > 森林管理局の概要 > 四万十川森林ふれあい推進センター > 活動内容 > 四万十の風音 森&川だより第30号

|

30号

|

平成23年6月発行

新緑とニシカワトンボ |

5月13日、四万十市立口屋内小学校全校児童6名を対象に、八面山(やつづらやま)とその周辺のブナ林で森林教室を行いました。登山口から約1時間で八面山山頂へ到着し、記念撮影の後、ブナ林へ移動しました。

ブナ林では、自然の中に隠された人工物を探し出すカモフラージュというネイチャーゲームを行いました。ロープを張ったコース沿いに、オモチャのスポンジやキューリ、トカゲ、カブトムシ等を置き、一人ずつゆっくり歩きながら、木の幹や枝、地面に隠されている人工物を見つけていきます。スポンジはすぐに見つかりますが、キノコやトカゲは注意深く観察しないと見つけることが出来ません。

このゲームは保護色によって身を隠している生き物を説明している小学3年生の国語の教科書に出てくる「自然のかくし絵」という単元と重なる部分があり、教科書と繋がりのある内容となっています。

当日は少し寒かったものの晴天に恵まれ、ブナ林散策やカモフラージュゲーム等を楽しみ忘れられない森林教室となったことでしょう。

|

|

|

クワガタムシみーつけた |

カモフラージュゲームの答えあわせ |

松野町立松野西小学校では、4年生の総合学習のテーマを「森の学習」と決め1年間を通して森林や木材、土壌等について学習しており、今年で4年目になります。

第1回目は、「木について知ろう」をテーマに5月25日に行いました。

始めに所長から当センターの事業や、今年は国際森林年であること等について説明しました。その後校庭に移動し、校内に植えられている樹木の名前やその特徴について学習しました。

児童の中には、木の実が鳥に食べられ糞として地面に落ち、それが発芽することにより自分たちの仲間を増やしていることをキチンと説明できる子もおり、我々職員や先生を驚かせていました。

教室へ戻ってのふりかえりでは、「校庭には色々な種類の木があることに驚いた」「葉っぱにも色々な形があることが解り、葉っぱコレクターになりました」等の感想がありました。

|

|

|

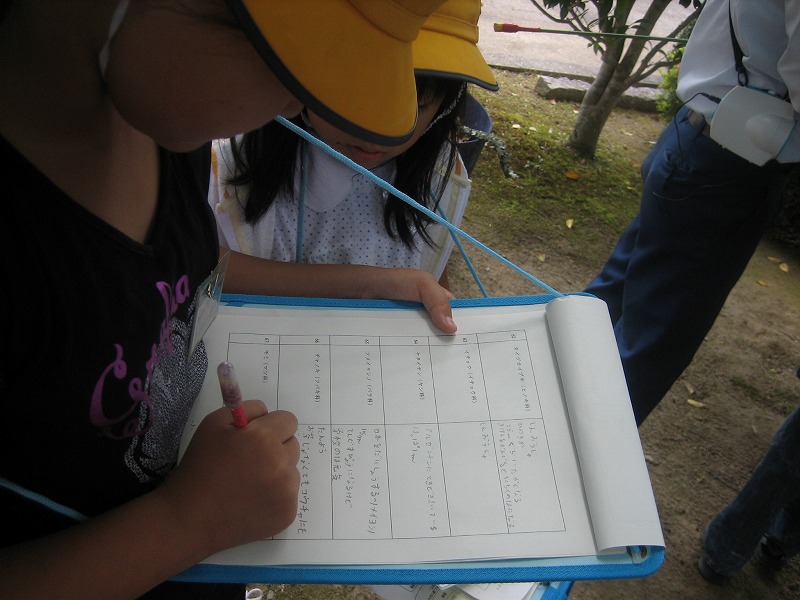

キチンとメモをとります |

感想の言える人?ハイ |

第2回目は、「空飛ぶ種子」をテーマに6月8日に、12名の保護者も参加して学習を行いました。

最初に植物が子孫を残すため「風を利用する」「動物を利用する」など、様々な工夫を凝らしていることを学習しました。職員手作りの風洞装置を利用したイロハモミジの種子の空中浮遊には、保護者からも大歓声が上がっていました。

その後、お母さん達も一緒になってアルソミトラ、ニワウルシ、マツなどの種子の模型を作りました。アルソミトラはスチレンシートを型紙どおりに切り抜きコルクの重りを貼り付けただけの簡単なものですが、フワリフワリと滑空し何メートルも進む様子に、驚くと同時に種の持つ能力の高さに関心していました。

|

|

|

型紙をなぞります |

飛べアルソミトラ |

2回の学習を通して、樹木の葉っぱの違いや、種子の様々な移動方法、そして、その模型を作ることにより、植物のすばらしさや自然環境への興味を育んでもらえたものと考えます。

|

5月5日の子供の日に、四万十市竹屋敷と西土佐藤ノ川、四万十町大井川の境にそびえる「堂ケ森(どうがもり)」山頂にあるお堂で堂ヶ森地蔵祭が行われました。 |

かわいくできるかな? |

| 5月20日、四万十市津野川小学校の児童1~5年生16名を対象に、木工クラフト作りを行いました。 これは、身近にある自然素材を使った楽しい小物作りを、異学年で協力して取組み互いの交流を図ることをねらいとしたものです。 当センターの活動概要や道具の安全な使い方について説明した後作業に取りかかりました。最初は何を作ろうかと悩んでいましたが、見本通りのクマの置物や動物のストラップを作ろうとする児童や、全く独自の発想で作り始める児童と様々でした。 思い思いの作品を作り上げた児童らは、「枝をノコギリで切るのが難しかったけど、だんだんに慣れてきて、上手く切ることができるようになった」「かわいいクマやキーホルダーが出来てうれしかった」「素敵に出来たので宝物にします」などの感想がありました。 木工クラフト作りを通して、森林や木材への関心や興味に繋がってもらいたいと考えます。 |

素敵にできました |

| 6月10日、高知県立四万十高校自然環境コースの1年生17名を対象に、自然環境学習と体力養成を目的に滑床山(なめとこやま)(1,226m 通称、三本杭(さんぼんぐい))登山を実施しました。 四万十高校では毎年、屋久島での環境学習を行っており、今回はその予行演習も兼ねたものです。 登山道では、職員から樹木の名前や特徴、ニホンジカによる樹木の剥皮害等についての説明を受けながら登り、登山開始から二時間程で三本杭に到着しました。山頂では、当センターが設置したシカ防護ネットや、ボランティア等によるミヤコザサの移植などによって植生の回復が見られていることを目のあたりにして大いに感心していました。 最後に生徒代表から、「今回の登山を通じ、森林についていろいろな体験や学習ができました。自然再生も重要な取組みであり大切さも理解出来ました。屋久島では、今日の体験を生かしたいと思います」との感想があり、ふれあいセンター職員も学校の要望に応えることができ、心地よい汗をかいた一日となりました。 |

険しい山道もなんのその |

|

2011年(平成23年)は、国連が定める国際森林年です。これは、現在・未来の世代のため、全ての森林の持続可能な森林経営、保全、持続可能な開発を強化することについて、あらゆるレベルでの認識を高めるよう努力することを目的としたものです。そのために私たちがまず出来ることと言えば、森に出かけみること。日本のテーマは「森を歩く」です。思いもしなかった発見や気持ちのリフレッシュなどができる場として、その価値を感じられるはずです。 |