![]()

ホーム > 森林管理局の概要 > 四万十川森林ふれあい推進センター > 活動内容 > 四万十の風音 森&川だより第26号

|

26号

|

平成22年6月発行

|

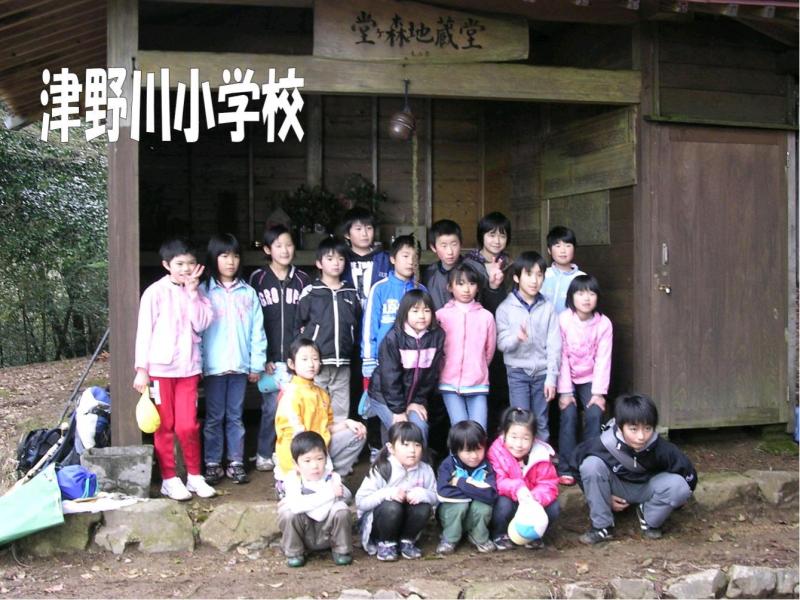

4月13日、四万十市立津野川小学校の全校児童19名が、春の遠足を兼ね、森の中で遊び、木に触れ、自然に親しむ森林体験学習を行いました。自然の中に隠された人工物を探し出す「カモフラージュ」というネイチャーゲームでは、あらかじめ決めたコース沿いにカエル、カブトムシ等のオモチャや紅葉したモミジの造花等を置き、児童一人一人が人工物を見つけていきます。ほとんどの物は見つけ出しましたが、どうしても見つけられないものがありました。それは地表の落ち葉と同化していたトカゲのオモチャでした。

午後からは、頂上付近の樹木を学習しながら、一人一人が樹木名板を取り付けその前で記念撮影をしました。子供達にとって新学期最初の遠足で天気にも恵まれ、堂ケ森の自然に触れたことで、良い思い出となったことでしょう。

|

栗のイガ発見 |

樹木の学習 |

5月5日のこどもの日に、恒例の堂ケ森祭が開催され、地域住民ら約170名の参加があり、神事の後、バナナのたたき売りや、おんな相撲・ちびっこ相撲、最後にもち投げなどが行われました。

当センターでは、堂ケ森周辺を森林教室のフィールドとして活用しており、今年も参加者へ動物のキーホルダーの作り方を指導しました。特に女の子には大人気で、用意した30個はすぐに品切れとなり「もうないの?」との声も聞かれるほどでした。

|

ちびっこ相撲 |

キーホルダー作り |

4月28日、足摺宇和海国立公園内の滑床渓谷において、松野町等が主催する滑床山開きの神事が行われました。これに併せて、遠足を兼ねて参加した地元の松野南小学校全校児童13名を対象に、森林教室を実施しました。午前中は愛媛署ふれあい係長から「しいたけの作り方」、午後からは当センター職員により、滑床渓谷にある樹木について名前の由来や木の特徴等を学習しました。

当日は、山開きにふさわしく初夏を思わせる陽気のなか、渓谷美に触れ、地元の自然や、森林の恵みに感謝する良い機会となりました。

|

しいたけの作り方 |

熱心に聞いてます |

5月13日、四万十市立口屋内小学校全校児童7名を対象に森林教室を行いました。最初にニホンジカの食害を受け、当センターが森林再生に取り組んでいる黒尊山国有林で、現状や森林再生活動等について学習しました。その後、八面山の登山口へ移動して、準備体操の後登山を開始し、歩道沿いにある樹木の名前やミヤコザサがシカに食べられたり、ヒノキ等の樹皮が剥がされ枯れている状況を見ながらブナ林に到着しました。そこで「森・川・海のつながり」について学習し、楽しいお弁当の後、林内探検とブランコでひとときを過ごしました。

子供達からは、「森・川・海のつながりについて勉強できて良かった。」「ブランコが楽しかった。」等の感想を聞くことができました。また、この時の作文と写真は高知新聞に掲載されました。

|

森・川・海について |

楽しかったブランコ |

5月27日、松野町立松野西小学校において、4年生29名を対象に森林教室を行いました。これは4年生の「総合的な学習の時間」に組み入れられ、年間6回行う予定の1回目として、「木について知ろう」をテーマに行ったものです。

始めに所長から、当センターの活動についての説明を行いました。その後校庭に移動し、校内に植えられている樹木の名前、科名、特徴について学習しました。児童はメモを取りながら「この木知っている」「この木おじいちゃんちにあった」などと言いながら学習していました。

教室でのふりかえりでは、今まで何となく見ていた学校の樹木が何十種類もあることや、アルゼンチンが原産国である樹木(ヤタイヤシ)があることに驚いたなどの感想がありました。

今回学習した樹木名は翌週の総合学習の時間に、ヒノキ輪切りプレートへ一人一人が、木の名前、科名、自分の名前を書きそれぞれのイラストを添えて取り付けました。

児童は自分が作った樹木名板を取り付けることによって、その名前を覚えたり樹木や森林に関心を持つきっかけがつくれたようです。

|

木について知ろう |

手作りプレート |

6月4日、「風に飛ぶ種子」をテーマに2回目の学習を行いました。

始めに、植物の種子が風や水、動物などの力を借りて移動していることや、そのために独特の形状をしていることなどを学習しました。

その後、マツやカエデの風を使って飛ぶ種子が、実際にどのように飛ぶのかを風洞装置を使って学習しました。カエデの種子が風を受けクルクルと回転し、まるでヘリコプターの様に飛ぶ姿に、「わーーー」と声を上げ、口々に「やってみたい」と言っていました。

最後に児童達がラワンの種子の模型を作り、輪ゴムを使って高く飛ばすと、クルクルと回りながらゆっくりと降りてくる様子に歓声が上がっていました。

今回の森林教室が、児童の植物や自然に対する興味への入り口になってくれることを期待します。

|

風洞装置で学習 |

模型の種を飛ばす |

6月9日、土佐清水市立下ノ加江中学校の2年生の希望者を対象に木工クラフト教室を行いました。

始めに所長から、当センターが行っているシカによる食害跡地の植生回復・森林再生やマツクイ虫被害跡地の森林再生の取り組みについて説明しました。

次に木工クラフトへと移り、クマの置物等を作りました。生徒の中には、ノコギリが上手く使えなかったり、接着剤が上手くくっつかなかったりと悪戦苦闘しながら作っている生徒もいましたが、何とか無事に作り上げることができました。

作り終えた生徒からは、クマの顔のバランスを考えて材料を選ぶことや、ノコギリを上手に使うことが思った以上に難しかったとの感想がありましたが、世界に1つだけの置物を作り満足そうでした。

|

どの木を使おうかな |

木槌とナタを使って |

6月10日、高知県立四万十高校1年生16名を対象に、高知県と愛媛県の県境にある八面山と滑床山(通称、三本杭)へ森林環境教育を兼ねた登山を実施しました。

四万十高校では、例年、鹿児島県屋久島で自然体験研修を実施しています。今回は、その体力養成と自然環境学習をしたいとの学校の要請を受けて実施しました。登山道では、当センター職員から樹木の名前や特徴、ニホンジカによる樹木の剥皮害についての説明を受けながら登って行きました。

山頂では、シカの防護ネットの設置や、ボランティア等によるミヤコザサの移植などによって、植生の回復が見られることを実感し、特に、シカネットの資材を人力で運んだことに感心していました。

最後に生徒代表から、「今回の登山を通じ、森林についていろいろな体験や学習ができました。自然再生も重要な取り組みであり大切さも理解できました。屋久島では、今日の体験を生かしたいと思います。」との感想があり、当センターも学校の要望に応えることができました。

当センターでは、高知県立四万十高校と連携を図り三本杭登山などの森林環境教育をサポートしています。今年は自然環境コースの生徒の環境科学研究(卒業研究)についても協力することになりました。

まず最初に4月20日に四万十高校で生徒と先生を含めて打ち合わせを行いました。その時に生徒からは「大道マツの現状と保護」と「人工林の間伐による環境への影響」の2題について調べてみたいということでした。

当センターとしてもできる限りの協力をすることとし、6月8日に生徒と先生を大道マツの再生試験地へ案内しました。丁度その日は大道マツ稚苗の発芽・消長追跡調査の日でもあり現地説明の後、プロットに発生した稚苗の根元へ番号入の竹串を一本一本差し込んで、本数確認作業を手伝ってもらいました。

今後は、持ち帰った試験地の土壌でマツの種子を蒔き、発芽実験も行うということでした。

もう一課題については、まず人工林と天然林の違いを実感してもらうため、市ノ又国有林を案内しようと計画しています。

|

高校での打ち合わせ |

マツの消長追跡調査 |

6月22日、四万十市立口屋内小学校と宿毛市立栄喜小学校の夏休みの交流イベントで使用するイカダ下り用の竹の準備作業を手伝いました。

PTAの方が切り出した竹の節を、ディスクグラインダーを使って削り取る作業を行いました。当日は梅雨の晴れ間で蒸し暑い日でしたが、数時間で作業を終了しました。

準備した竹は、7月25日に予定されている交流イベントでイカダに組み上げ、四万十川に浮かべて川下りを楽しむことになっております。その時には当センターも再度伺い、組み上げ方やイカダの乗り方などの指導を行う予定です。

今後も森林環境教育の一環として学校からの様々な要望に応えて行く考えです。

|

|

|

|

当センターでは、教職員を対象に森林環境教育の指導者の裾野の拡大を図ることを目的とした研修会「森林環境教育サポート講座 -森林の楽(学)育-」を下記の予定で開催します。講座では、当センターが作成した「森林環境教育プログラム」をいくつか体験していただくこととしています。

(1)高知県内の教職員対象:平成22年7月27日(火曜日)四万十市西土佐 津野川小学校

(2)愛媛県 〃 :平成22年8月 2日(火曜日)北宇和郡松野町 松野西小学校

所長(新任)上席自然再生指導官 平野幸延(平成22年4月1日付け四国森林管理局森林整備課から)

自然再生指導官 古味敏光

(新任)自然再生指導官 川口 智(平成22年4月1日付け四国局香川森林管理事務所から)

( 〃 )自然再生指導官 谷本明夫(平成22年4月1日付け四国森林管理局経理課から)

どうぞよろしくお願いします。