地域資源の活用と民国連携への取り組み

【胆振東部森林管理署】

|

胆振東部森林管理署では、需要が高まっている木質バイオマス発電施設への林地未利用材等木質燃料について、民有林と連携して安定供給に向けた取り組みを行っているのでその活動を中心にご紹介します。

|

胆振東部流域の森林

胆振東部森林管理署は白老町に位置し、北海道の太平洋側に位置する白老町、苫小牧市、厚真町、安平町、むかわ町の1市4町が管轄区域となっています。

このうち当署が管理する国有林は、苫小牧市、白老町、むかわ町にあり、その面積は約6万3千ヘクタールにのぼります。

その面積の約6割がトドマツ、エゾマツ等の針葉樹とミズナラ、イタヤカエデ等の広葉樹が混交する天然林で占められ、残りの4割程度がトドマツ、エゾマツ、カラマツ等の人工林となっています。

管内国有林には、特異な溶岩ドームを持ち、現在も噴煙を上げている「樽前山」をはじめ、2020年に開館する国立アイヌ博物館に隣接した「ポロト自然休養林」などのレクリエーションスポットが多数あり、関係機関等と連携しながら保全管理や、施設整備などを行っています

|

現在も小規模な活動を繰り返している樽前山

|

国立アイヌ博物館に隣接した「ポロト自然休養林」

|

管内の森林現況について、1市4町の総面積234千ヘクタールのうち、民有林、国有林合わせた森林面積は約70%の16万2千ヘクタールで、そのうち人工林は5万8千ヘクタールを有しています。

国有林では8齢級~11齢級が主体で多くが利用期に達しており、豊富な資源の活用方法が課題となっています。

一般民有林では所有規模の小さな森林所有者や細分化された森林が多くあり、所有者の森林経営への意欲が低下していることなどから、間伐が進まない等の問題となっており、いかに森林施業の集約化・効率化・低コスト化を図るかが課題となっています。

また、当署管内で建設が進む、苫小牧バイオマス発電所は昨年から燃料の収集が始まり、平成28年12月には操業予定となっています。

出力は、5メガワット級で原木換算にすると一日あたり300トンの燃料が必要で、全体の1/3相当を国有林から調達したいとの意向が示されています。

こうしたことから、木質バイオマス等の資源の安定供給を実現するために、民有林と国有林による連携は不可欠であり、地域の課題として取り組んでいくこととなったところです。

地域課題への取組

バイオマスの課題

再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度(以下 FIT制度)を利用した発電事業は、東日本大震災以降、新たなビジネスモデルとして注目され、次々と民間事業体が進出している状況です。

林地未利用材由来の木質燃料を利用したバイオマス発電も、その対象の一つであり、北海道内においても、当署管内も含め各地で発電所の建設が進められています。

木質バイオマス発電事業は、未利用資源の活用を通じて森林整備や地域経済の活性化を促すことが特徴で、国有林を維持管理する者として、今後、どのように対応して行くかが課題となっています。

しかしながら当署管内の国有林の事業では、国民の財産である木材資源の有効活用や森林整備事業等の低コスト化を進めており、切り捨て間伐箇所が比較的少なかったこと、フォワーダの導入に伴う単幹集材化に伴い林地残材が散在化している現状等から、バイオマス発電用資材のみを大量に供給し続けることは困難な状況です。

国有林の取り組み

プロジェクトチームでの検討

こうしたことから、国有林、民有林の未利用資源の有効活用や木質バイオマスの安定供給などを目指すことを目的に署長を中心とした業務グループ、全森林官からなるプロジェクトチームを立ち上げています。

会議の中では、道内での発電事業計画、FIT制度等の座学の他、今後の本格的な木質バイオマス資源の安定供給への対応を考えると、初回間伐を中心とした木質バイオマス資源としての利用を視野に入れた搬出可能なまとまりのある間伐箇所を掘り起こす必要との結論に至り、四半期に1回のペースで間伐対象地の把握を進めました。

現地踏査を進める中で、「つる切りや除伐した数年後に伐採になってしまう箇所は対象とすべきではないのでは」、「小径木ではバイオマス発電用に燃焼しても直ぐに燃え尽きてしまい十分なエネルギー量にならないのでは」といった意見があったことから、実際に「どのような林分が木質バイオマス資源としての候補地に適しているのか」について関係者との共通した目線とすることを目的に、関係事業体等を参集し現地検討会を開催しました。

木質バイオマスプロジェクトチームの様子

|

現地検討会の実施

検討会では、北海道森林管理局関係者や関係事業体等とともに、初回間伐を中心とした木質バイオマス資源としての利用を視野に入れた搬出可能なまとまりのある間伐箇所(以下、バイオマス団地)と考えている林分について、候補地として適地なのかについて現地確認と意見交換を行いました。

参加者からは、

- 紙の生産量が減少傾向となっている中で、原材料の利用拡大には、木質バイオマス資源としての利用の検討は避けて通れない。

- 高性能機械を通年利用してコストをいかに削減するかを考える必要がある。

- 資材内容を組み合わせることにより間伐未実施箇所の森林整備に繋げることができる。

- 収穫調査の簡素化や、バイオマス利用を前提とした林分を集約化してシステム販売を検討する等の必要がある。

等の意見が出され、間伐を実行する立場や川下側の立場など様々な関係者と、木質バイオマス資源としての利用を視野に入れた間伐箇所の候補地の目線を合わせることができました。

現地踏査を進める中で、「つる切りや除伐した数年後に伐採になってしまう箇所は対象とすべきではないのでは」、「小径木ではバイオマス発電用に燃焼しても直ぐに燃え尽きてしまい十分なエネルギー量にならないのでは」といった意見があったことから、実際に「どのような林分が木質バイオマス資源としての候補地に適しているのか」について関係者との共通した目線とすることを目的に、関係事業体等を参集し現地検討会を開催しました。

|

|

現地検討会

|

高性能林業機械による伐採の様子

|

バイオマス利用を視野に入れた集約化を実施

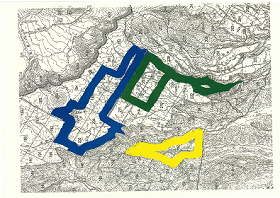

関係事業体等との現地検討会を踏まえ、再度、精査を進めた結果、樽前、苫小牧地区を対象とした4カ所のバイオマス団地を設定することができました。年間5,000立米(5年間計25,000立米)規模の木質バイオマス資源を安定供給する予定となり、今後「立木の安定供給システム販売」として協定を目指すこととしています。

木質バイオマス資源への利用を視野に入れた間伐箇所をまとめることにより、年間を通じた伐採搬出事業を計画すること等も可能となり、搬出コストの低減や、間伐箇所を組み合わせてまとめることにより、切り捨て間伐等の保育を検討せざるを得なかった林分の資源の活用等が期待されているところです。

|

|

バイオマス団地の設定例1

|

バイオマス団地の設定例2

|

バイオマス団地を含む風倒被害の対応

平成27年10月8日に発生した暴風雨により大規模な風倒被害が発生しました。

被害は樽前山麓を中心とした約300ヘクタールに及び、トドマツやアカエゾマツの人工林を含む多くの木が倒れ甚大な被害が発生したところです。

被害地の中には、将来、バイオマス団地と想定していた林分も含まれており、材の劣化や病害虫による二次的な被害の発生が懸念されることから、早期の対応を図るべく収穫調査チームを編成し迅速な対応にあたりました。

調査は業務関係の職員だけでなく総務関係職員など署全体で取り組み、11月から12月にかけての小雪が混じる中、連日調査を行いました。

その結果、約3万5千立米の調査を行い、規模の大きい被害箇所についてほぼ調査を終えることができました。

また、バイオマス団地についても再検討のための状況把握が完了しました。

今後、積雪によって被害が拡大した箇所や、発見の困難な被害箇所が判明することが予想されるなど、まだまだ気が抜けません。

木質バイオマス資源としての活用を視野に入れながら職員だけではなく、関係する林業事業体とも連携し、速やかな処理を目指しているところです。

|

|

平成27年秋の暴風雨により発生した風倒被害

|

風倒木被害調査の様子

|

民有林との連携

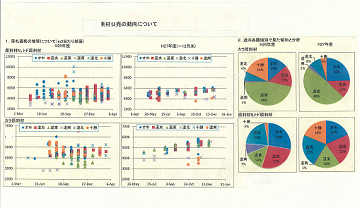

木質バイオマス資源としての利用を視野に入れた資材の確保について、中~長期的な安定供給を実現するためには、民有林と国有林による民国連携は不可欠であり、連携をスムーズにするため、当署の署長と胆振総合振興局林務課長等による意見交換を行いながら、地域林業の現状や道内各圏域別の傾向の分析などを進めているところです。

他の地域においても木質バイオマス資材の確保が厳しいとの状況から、他の地域とも連携して集荷状況等について情報共有していくこととしています。

また、木質バイオマス原料の集荷状況等について、当署管内の市町村に地域林政連絡会議などで情報収集を行った結果、「木質バイオマス資材の需要動向等の現状や情報があまり伝わってこない」との意見があったため、民有林関係者が集う研修会などに木質バイオマス原料集荷事業者をオブザーバーとして招き、現在の集荷体制について説明してもらう環境を整えるなど、振興局と連携して森林林業関係者と需要者との関係をつないでいくことを進めているところです。

|

公売動向資料(データ提供:胆振総合振興局林務課)

|

苫小牧バイオマス発電集荷土場

|

大規模バイオマス発電所の木質バイオマス原料集荷状況、木質バイオマス原料の遠方からの海上輸送やJRコンテナ輸送の実証試験などについて、振興局等関係機関と連携し情報収集に努めています。

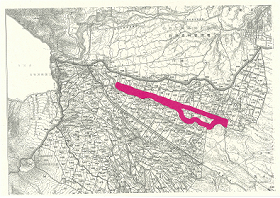

平成27年度には、木質バイオマス原料集荷事業者が海上輸送について、函館港から苫小牧港まで原木輸送の実証を行い、スギやトドマツ原木を輸送し、JRコンテナ輸送についても、函館ターミナルから、素材は苫小牧貨物ターミナルへ、木材チップは札幌貨物ターミナルまでそれぞれ輸送し、積載方法等を検証したところです。

今後、詳細の情報収集や分析等を行い地域で情報共有するとともに、地域の課題解決に向けての検討や取り組みを地域全体で考えていきたいと思います。

|

海上輸送

|

コンテナ輸送

|

地域主体の一体的な森林づくり

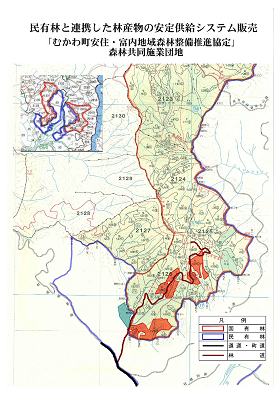

当署とむかわ町は、平成25年3月に「むかわ町安住・富内地域森林整備推進協定」を締結して森林整備を進めています。

むかわ町は、平成18年3月に一級河川の鵡川沿いの鵡川町と穂別町の2町が合併した町で地域ブランドの「鵡川ししゃも」「ほべつメロン」をはじめ第一次産業による産物が沢山ある町です。

町の総面積71,291ヘクタールのうち79%の56,364ヘクタールが森林で、森林・林業も盛んに行われています。

生活・農地のための水資源の確保や河口沿岸の漁場環境の保全、災害の防止など地域の生活環境の向上や地域経済の振興、雇用の場の創出など、様々な形で地域の発展に森林が果たしている役割は大きく、自然と共生し、自立した地域づくりを進めるため、むかわ町、北海道胆振総合振興局及び北海道森林管理局胆振東部森林管理署の連携により、森林を守り育て流域が一体となった循環型の森林づくりを進めていく必要が生じたことから、本協定の締結に至りました。

これまで、協定に基づき平成25~27年度の3年間で、約165ヘクタール(国有林:115ヘクタール、町有林:48ヘクタール、私有林:2ヘクタール)の間伐等を実施するとともに、共同利用のための林道1.6キロメートルを開設するなど、集約化による作業の低コスト化により、効率的で効果的な森林整備を推進してきました。

平成26年度に取り組んだ「民有林と連携した林産物の安定供給システムによる販売」では、富内地域における国有林と民有林の間伐の立木販売箇所を、合わせて約2,510立米(国有林:2,060立米、私有林:450立米)販売し、素材生産業者への木材の安定供給に貢献したところです。

一方、国と道においては、北海道森林管理局と北海道の間で「北海道の森林づくりに関する覚書」を締結しており、この覚書に基づき当署と胆振総合振興局においても地域林政連絡会議を開催し森林・林業の再生に向けて連携した取り組みを行ってきたところです。

これまで国・道・町の三者は、連携して「緑の循環」認証会議(SGEC)森林管理認証取得をすすめており、私有林も含め町内森林面積の81%の45,936ヘクタールが取得済みです。

平成28年3月、行政的機関である三者が手を組み、これまでの「町と国」、「町と道」及び「国と道」という各々の連携を一つにまとめ、より明確かつ強固なものとすることで、むかわ町における流域単位での一体的な森林整備・管理をより推進していくため、三者による協定締結となったものです。

協定に基づく取組としては、大きく分けて、

- 森林施業の一体的な推進

- 連携したエゾシカ対策の推進

- 災害対策などの森林管理の推進

- 森林認証材の普及など地材地消の推進

- 木質バイオマスの活用推進

- 木育の推進

の6項目です。

また、三者による担当者レベルの「連絡会議」を定期的に開催し、各種情報の共有や知識や技術の向上を図り、一体的な森林施業の推進に役立てていくこととしています。

|

民国連携システム販売箇所

|

調印式の様子(平成28年3月22日)

|

国有林フォレスターとして

|

平成27年に当署の森林技術指導官として着任して以来、民有林支援への業務に携わってきました。平成26年度まで環境省に出向しており、その間に国有林が一般会計となり、新たに「民有林連携・支援」という業務を行うようになっており、着任当初は戸惑うことが多くありました。

しかし、環境省で携わっていたエゾシカ対策や自然再生事業については、振興局や外部関係者と連携して実施する項目が多く、大学有識者や専門的知識を有する方との出会いも多くあったことや、エゾシカ対策については、解決には「どの機関が実施する」という考え方では進まず、関係者が一体となり連携して取り組まなければ解決しない課題と考えて業務に携わってきたことなどの経験が現在の国有林フォレスターとしての業務に役立っており、これまでの業務を通じて新たな人間関係が構築されています。

現在、昨年度当署管内で行った森林鳥獣被害対策技術高度化実証事業において、GPS発信器を装着して放獣したエゾシカの移動経路の把握に努めています。

自分たちに専門知識が乏しい場合であっても、専門的知識を持った方と連携しながら進めることにより、経験の豊富さや分析力を補って頂けます。そういった方々との架け橋になればと思っているところです。

また、次世代を担う子供たちにも、木材の大切さを分かってほしいと森林教室なども手がけ奮闘しているところです。

地域課題の解決のためには、胆振総合振興局との連携を深め、市町村森林整備計画推進チームに参画する中で、フォレスターの目線で積極的に活動し、市町村への技術的支援につなげていくことが重要と考えています。

国有林フォレスターとしての活動は、地域の皆様の理解と協力が無くては進められないと考えていますので、ご協力よろしくお願いします。

|

国有林フォレスター

胆振東部森林管理署

森林技術指導官 阿部 聡

|

胆振東部森林管理署

北海道白老郡白老町日の出町3丁目4番1号

電話:050-3160-5700

ホームページ:http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/iburitoubu/index.html

管轄区域:苫小牧市、白老町、むかわ町、厚真町、安平町

このコラムのトップへ|前の記事へ|次の記事へ

|

![]()

![]()