地域における人工林材の利用拡大に向けて

【網走中部森林管理署】

|

網走中部森林管理署では、今後増加が見込まれる人工林資源を有効に活用するため、地域における木材の利用拡大に向けた取組を中心に地域の森林・林業に関する課題解決に取り組んでいます。

|

署の概要

当署は、北海道の北東部、オホーツク地域のほぼ中央に位置し、北見市、置戸町、佐呂間町にまたがる約11万ヘクタールの国有林を管理経営しています。

管内の国有林は多目的ダムである鹿の子ダムの上流等に位置し、地域の水源として重要な役割を担っています。

また、サロマ湖やオホーツク海沿岸部では蠣やホタテ等の水産業も盛んであり、河川環境に対する関心の高い地域でもあることから、その上流域である国有林の森林整備にあたっては細心の注意を払い進めています。

管内には、網走国定公園に指定されているワッカ原生花園を含むサロマ湖畔自然休養林、森の巨人たち百選に選定されている「三本桂」を有する鹿の子沢風景林や仁頃山風景林等のレクリエーションの森があり、公益的機能の発揮が期待されています。

地域の基幹産業は農林水産業であり、特に林業・木材産業は地域経済において重要な役割を果たしています。

|

サロマ湖展望台より望むサロマ湖

|

鹿の子沢風景林の三本桂

|

地域の現状・課題

オホーツク地域の森林は、昭和30~40年代に植栽されたカラマツやトドマツを中心とした人工林が多く、間伐された木材を地域全体で利用されてきました。

管内1市3町(北見市・置戸町・佐呂間町・訓子府町※)における国有林と民有林の人工林の資源状況は、国有林ではトドマツが、民有林はカラマツがそれぞれ主体となっており、全体的にはは41~55年生(9~11齢級、1齢級は1~5年生)の比率が高くなっています。

(※訓子府町は管轄区域であるが国有林は所在していない。)

森林資源が豊富なオホーツク地域においては、今後、人工林の多くが主伐時期を迎え、育成段階から利用段階へ移行してきており、主伐により中大径材を中心に生産量が増加していく時期を迎えていることから、地域の木材の消費拡大や林業・木材産業活性化を図ることが重要です。

そこで、当署では地域における木材の利用拡大に向けた取組を中心に、地域の森林・林業に関する課題解決に向けた取り組みを進めています。

また、オホーツク地域では、適切な森林資源管理と地域の木材の利用を進めるため、森林認証に関する取組も行ってきているところです。

出材の増加が予想されるトドマツ中径木

木材の需要拡大に向けた動向

地域の木材の需要拡大に向けた新たな動向として、CLT(シーエルティー)による建築が注目されています。

CLTとは

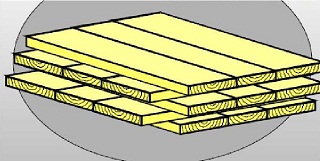

CLTとはCross Laminated Timber(クロス・ラミネイテット・ティンバー)の略称で、板を繊維方向が直交するように積み重ねて接着した大型で厚みのあるパネルです。

CLTの建築材料としてのメリットは、直交積層のため木材の膨張や収縮が抑えられ寸法安定性が高く、厚みのある製品であることから高い耐震性を確保することができ、断熱・遮音・耐火性を持つことや積み木のように壁・床・天井を組み立てられ施工期間が短縮できること、持続可能な木質資源を利用していることによる環境性能の高さなどが挙げられます。

|

CLTのイメージ図

|

写真は5層、厚さ15センチメートル

|

CLTの現状

CLTは1995年頃からオーストリアを中心として発展してきた新しい木質構造用材料です。

現在では、オーストリアだけでなくヨーロッパ各国でCLTを壁や床に使うことにより、中・大規模のマンションや商業施設などの中高層建築物の木造化が進んでいます。

ヨーロッパにおけるCLTによる建築方法は必ずしも全てをCLTのみ使用した木造建築というわけではなく、既存の集成材との組み合わせやRC(鉄筋コンクリート)造にCLTの床や壁を張る方法など多種多様です。

木材の使用量は従来の木造建築に比べ3倍と多く、中高層建築物では非木造より建築費が安価になる場合もあると言われています。

また、カナダやアメリカでも規格作りが行われるなど、CLTの利用は近年になり各国で急速な伸びを見せており、欧州や北米で年間50万立方メートル製造されています。

国内では、2014年1月に「直交集成板」としてCLTのJAS規格(日本農林規格)が作られました。今後は登録認定機関による製造業者等の認定を経て、JAS製品としてCLTの流通が始まります。

また、2014年3月には、構造部材としてCLTを使用した国内第一号となる建築物が高知県大豊町に竣工しました。

この施設の建築では、CLTの採用によって、地組みしてから二日間で建て方が終了するなど、在来工法である木造軸組工法よりも大幅な工期短縮を実現しています。

今後は建築基準の整備等が進むことで一般的な構造部材として普及し、新たな木材需要の拡大が期待されています。

今後に向けた課題等

CLTを本格的に普及するためには、建築基準の整備や、実証的な建築事例の積み重ねによる建築方法の確立、CLTの生産体制の整備といった施策を総合的に推進することが必要です。

このことから林野庁と国土交通省は、こうした施策の具体的内容と想定するスケジュールについて、生産側や建築側など幅広く周知し、関係者の取組を促進するため「CLTの普及に向けたロードマップ」を取りまとめました。

これによって平成28年度を目途に、より簡易な設計方法を策定することとなっています。

CLTの幅や長さを非常に大きくすることは、日本では道路事情やトラックのサイズ等輸送上の問題から限界があり、将来の使い方としては、小分けにした何枚かのCLTを組み合わせて建築を行う方法が現実的なことから、我が国独自の技術開発が必要と言われています。

CLTの普及にあたり、こうした施策と技術開発が推進され、様々な建築物へ利用されることで地域においてもCLTの製造・利用が進むのではないかと考えています。

北海道初の道産木材CLTの実用化への期待

道産材を用いたCLTは、北海道林産試験場が各種試験を行い実用化に取り組んでおり、得られた成果を元に平成27年3月に北見の木材関連業者12社で組織する団体が、国内初のカラマツのCLTを使用した施設を北見市留辺蘂町に建設しました。

建設中には構造見学会が開催され、木材関連業者や自治体、森林管理署など約60団体120名の多くの関係者が集まりました。

見学会には私も参加しましたので、その概要を以下のとおり報告します。

北海道初のCLT建築となるこの建物は、セミナーハウス(会議・研修施設)として使用されることになっており、2階建て延床面積約143平方メートルの広さがあります。

北海道産のカラマツを用い、壁には5層の厚さ15cm(高さ2.7m幅4m)、天井は7層の厚さ21cm(高さ2.7m幅6m)の2種類の厚さのCLTを使用しています。

1階の天井と2階の床は1枚の大きなCLTで作られていました。

カットされた大きなパネルで現場に運ばれてくる。

見学時点では1階部分が組み立てられ、2階の壁を組み立てているところでした。

CLTは事前に加工され、金具も付いた状態で部品のように運び込まれていました。

パネルは大型クレーンで吊り上げ、様々な金具とボルトやネジで留めながら組み立てられており、施設の構造部分は僅か2日半で作業が終わるとのことで「大きい積み木」というイメージを持ったところです。

在来工法とは違い建設に熟練した技術は必要ないとのことで、CLTのメリットである施工の早さを痛感したところです。

いろいろな金具で壁が連結された様子

また、参加者より材料であるカラマツの品質や規格、CLTの強度など様々な質問があり、川上から川下までの関係者が集まる中で活発な意見交換がなされ、実用化に向けての期待の大きさが伝わってきました。

カラマツやトドマツなど北海道の人工林資源の新たな需要拡大に向けて大きな期待が寄せられています。

建物内の壁が連結された様子

国有林フォレスターとして

|

当署では民有林との連携を図るための取組を行っています。

オホーツク総合振興局・森林室との「地域林政連絡会議」や「市町村森林整備計画実行管理推進チーム」へ参画し民有林担当者との情報交換や連携に努めています。

また、管内各市町との「連絡会議」を開催し、署の事業の計画や課題解決に向けた取組等の情報交換等を図っており、取組の一つとして、市町と連携しエゾシカによる農林業被害軽減のため効率的・効果的に捕獲出来るよう国有林の林道除雪を実施しており、平成26年度は管内で約67キロメートルの林道除雪を行った結果、延べ138頭を捕獲するという成果があったところです。

木材の需要拡大に向けた取組は、民有林・国有林問わず森林・林業の再生に向けた大きな課題です。

CLTをはじめとして地域における木材の需要拡大に向け様々な取組を行っている中、民有林と国有林が伐採情報等の共有を図り、需用者のニーズに応じた木材を安定的に供給するための方策等を検討していく必要があると考えています。

また、地域における森林・林業に関する様々な課題の解決に向け、振興局・森林室や民有林関係機関と連携を図り、森林・林業の活性化のためにも国有林フォレスターとして貢献していきたいと考えています。

|

国有林フォレスター

網走中部森林管理署

森林技術指導官

林 裕之

|

このコラムのトップへ|前の記事へ|次の記事へ

|

![]()

![]()