![]()

ホーム > 森林管理局の案内 > 森林管理署等の所在について > 津軽森林管理署 > わぃはぁ通信 > 収穫調査業務の職場内研修について

収穫調査業務は、主に森林管理署長から命令を受けた管内の担当区を管轄する森林官が行っております、また、最近では外部委託業務として外部へ発注している業務ですが、今回、収穫調査経験者の技術向上と収穫調査未経験の若手職員の職場内研修を目的に、大鰐町居土に所在する国有林内において来年度売り払い予定箇所の収穫調査業務を森林管理署内職員15名(延べ21名)で実施した様子をお知らせします。

実施月日 平成26年10月30日(木曜日)及び11月7日(金曜日)

実施箇所 青森県南津軽郡大鰐町居土字三ツ目内国有林522林班い1林小班

収穫調査とは、国有林野の産物売り払うなどの目的をもって調査することで、適正な価格を算出するため、また、売り払い後の跡地の取り扱いを決定するために必要な次の事項について調査を行うことです。

(1) 収穫箇所の位置

(2) 収穫区域の面積

(3) 林産物の種類及び品質

(4) 林産物の数量

(5) 林産物の搬出に関する事項

(6) 跡地更新に関する事項

(7) その他必要な事項

となっておりますが、今回の調査は来年度売り払う箇所の面積を確定するための測量と売り払いの対象となる立木の種類と品質及び数量確定のための太さと高さを調べます。

調査には様々な器具を使用しますが、今回使用した器具を紹介します。

売り払う箇所の区域を明瞭にし、面積を算出するために、区域の周囲を測量しますが、そのために使用した器具です。

|

ポケットコンパス

ポケットコンパスは区域の面積を算出するための測量に使用するものです。 使用方法は、区域の周囲に測点を設け、その測点にポケットコンパスを水平に設置し、次の点を見た時の方位角(方位磁石の北(N)を0度とした場合の北からの角度)と次の点までの高低角を測るための器具です。 その作業を繰り返しながら区域を一周することで、後に測量成果に基づき平面図を作成し面積を算出することができます。

|

|

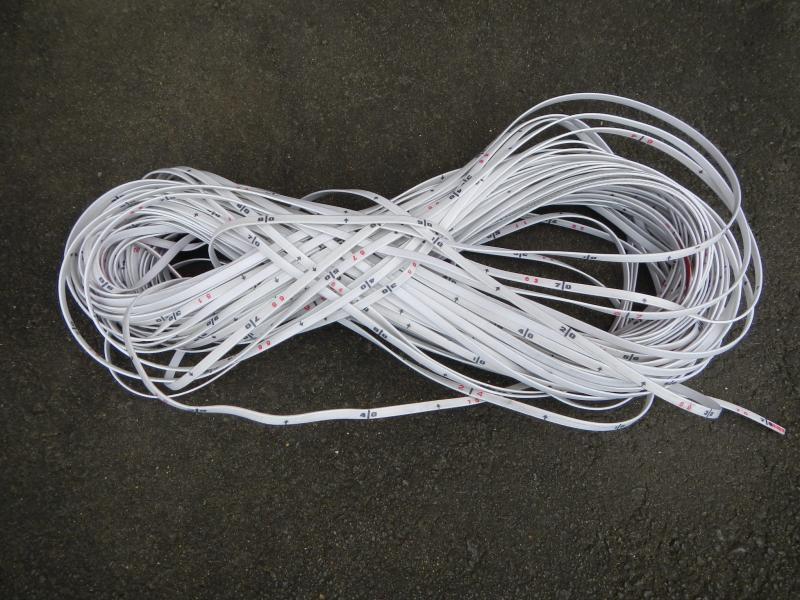

メートル縄

メートル縄は測点間の距離を測るもので、5センチメートル刻みでメモリがあり10センチメートル、1メートルごとに数値が記されています。 幅が6ミリメートル、厚さが2ミリメートル、長さは50メートルと100メートルの2種類あります。

今回は100メートルのものを使用し、このメートル縄を牽引しながら林内を歩きます、結構体力が必要となりますので、当署の若手職員が自らすすんで担当しました。

|

|

フリーポール

ポケットコンパスの望遠鏡で次の点を見た時に目印になるもので、20センチメートルごとに赤と白に色が分かれており、全長2メートルのものです。 ポケットコンパスで高低角を測る際に、このポールの色を見ながら機械の高さと次の点の高さを合わせることで、より正確な高低角を測ることができます。 |

|

収測番号札 測量した測点を明示すると共に、伐採区域を明瞭にするために境界表示木に貼り付ける札です。 収測番号札には、「〇〇年度(伐採予定年度)」「〇伐予収周(伐採方法:皆伐、択伐、間伐)」「〇〇号(測点番号)」「〇〇林班、〇〇小班(国有林で使用している場所を表す名称」「次点方向(次の測点の方向↗)」を記入します。 |

立木を売り払いするためには、立木の樹種ごとの材積(量)、品質を調査しなければなりませんが、そのために使用した器具です。

|

輪尺(りんじゃく) 輪尺は立木の太さを計測する器具で、胸高直径(地際から120センチメートル地点の太さ)を山側(高い方)から立木を挟み込んで、2センチメートル単位で計測します。 |

|

測竿(そっかん) 測竿は立木の高さを決める際に参考にするもので、全て伸ばすと全長8メートルとなります。 それを調査する立木に沿わせ、手に持って上に掲げるとほぼ10メートルとなるので、それを目安として立木の先端を見て高さを決めます。 |

|

|

ナンバーテープとハンドタッカー ナンバーテープはAからのアルファベットごとに1番から1000番まで通し番号がついているテープで、1番ごとに切り取り線がついており、容易に切り離せるようになっているものです。 このナンバーテープを調査木に貼り付けることによって、実際の立木と調査結果が合致しているか確認できることになる。

ハンドカッターはホッチキス針を大きくしたような針を打ち付ける器具で、ナンバーテープのほか周測番号札など国有林で使用する各表示板を立木に貼り付けるために使用しています。 |

今回調査する内容は、調査区域の周囲の測量と調査区域内の立木調査ですが、測量には4名で1グループ、立木調査には11名で3グループに分かれ行いました。

立木の調査は立木全ての種類、太さ、高さ、品質を調査することを基本としていますが、調査する林分、調査後の取扱い方法などにより次の調査方法があります。

今回はスギ人工林の皆伐調査ということで、スギについては「樹高曲線法」、その他の樹種については「単木調査法」により調査を行うこととしました。

調査は調査区域の測量するグループと調査区域内の立木を調査するグループに分かれて行いましたのでその様子をお知らせします。

|

先ずは作業前のミーティングです。 ミーティングでは、調査内容、調査手順、グループ分け、役割分担を確認しました。 また、危険予知を行い、調査箇所は急傾斜の箇所もあることから、足場や足元の確認、上下作業の禁止、急傾斜の対応について確認しました。 |

|

次に調査に使用する器具の点検ですが、今日の調査は昼食を持参し夕方まで下山しない予定ですので、自分で使用する器具を念入りに点検しました。 また調査に必要な、木材チョーク、赤スプレー、ナンバーテープなどについても数量などを確認しました。 |

|

測量作業は先導者がポールとメートル縄を持って区域を確認しながら次の測点になる場所を予測しながら直線に進み、次の点に着いたら、測量者と位置の調整を行い、測点を決めて仮杭(柴などを利用し赤スプレーを塗布したもの)を立てます。 そこにポールを置き、後の測点から測量者がポケットコンパスで先導者のポールを視た場合の方位角と高低角、メートル縄で斜距離(傾斜に沿った距離)を測定することを繰り返し、調査区域を一周し、最後は測量を始めた測点に戻ることで作業終了となります。

先導者はポールとメートル縄(100メートル)を牽引しながら山中を歩くかなり体力を使う作業です。 今回の箇所は始まりから急な傾斜が続き志願した若手職員もだいぶ堪えたようで、普段は結構食べる方ですが、疲労のためか自分で準備した昼食を食べきれず残してしまいました。

|

|

先導者の後に測量者と周測番号札を貼り付け、区域表示をする者が続きます。 測量者は測量する点に着いたら、ポケットコンパスを据え付けます。 据え付け作業はその地形に合わせて三脚の長さを調整しながら、なるべくポケットコンパスを水平になるように設置し、その後に整準ねじを使い測量器械を水平にする整準作業を行います。測量器械が水平でないと、測量成果に誤差が生じることになりますので、この作業はいくら急いでも正確に行わなければなりません。 測量器械の整準が終わると測量に入ります、測量は次の点を望遠鏡で見て方位角(北からの角度)と次の点までの高低角(傾斜角)を読み取り、メートル縄で斜距離(斜面に沿った距離)を測定し、次の測点に移動します。

測量と同時に周測番号札を貼る担当は周測番号札に「伐採方法」「測点番号」「場所」「次の点の方向」を記載し標示木に貼り付けます。 また、移動の際は区域を明示するために区域外の立木に赤スプレーで標示しながら移動します。 |

|

国有林では、立木などの産物を調査した場合に「国有林野産物極印規則」により調査をした証として「極印」(ごくいん)というものを打刻します。 今回は皆伐箇所の調査ですので、調査区域内縁の立木の根際に打刻します。 打刻は立木の根際の樹皮を削り、黒い墨を付けて打ちます、今回は明認し易いように赤スプレーを塗布しました。

この極印は、伐採後にきちんと調査された立木が伐採されたか検査を行う際に、この極印を確認しながら検査をおこないますので、大切な印となります。赤スプレーを塗布すると確認し易くなります。 |

|

立木調査の様子です。 スギについては胸高直径(太さ)と樹高(各直径階ごとに標準と思われる樹高(高さ)を3本以上)と品質区分(立木の欠点(曲がりなど)により決定)を測定します。 その他の立木については、樹種、胸高直径、樹高、品質を毎木調査し、ナンバーテープを貼り付けます。

写真のとおり輪尺を立木に当てて胸高直径(山側の根際から120センチメートルの位置の直径)を2センチメートル単位で測定します。 経験者は昔を思い出しながら正確に、かつ確実に進めます。 |

|

若手職員も、傾斜をもろともせずに、確実に進めていきます。 |

|

計測者が輪尺を使って計測した直径値を大きな声で読み上げると、測樹野帳(計測値を記入する帳面)に記入する野帳記入者が測樹野帳に直径と品質を書き留めます。 通常は2人の計測者に1人の野帳記入者でグループを組みますが、今回は3人の計測者に野帳記入者1名という組み合わせもありました。 このグループが同じ区域に2組、3組となると、野帳記入者は読み上げた声を聞き分けて記入しなければなりません。 この辺は日頃のコミュニケーションとチームワークが必要です。 |

|

熟練者は胸高直径を計測しながら、樹高についても計測します。 最近ではバーテックスという超音波を使用して計測する機器もありますが、今回の場所は傾斜もあること、灌木(かんぼく)も多く見通しが悪いことから、測竿を使い、ある程度目を慣らしてから目測で行いました。 樹高の計測は、輪尺により直径を計測するのと違い、直接計器をあてて測定することができないので、この辺りは経験が必要となってきます。 また、樹高の違いによって区域全体の材積(量)にかなりの差が生じることから、樹高の決定は慎重に行わなければなりません。 計測した立木にはナンバーテープを貼り付け、後ほど検査を受けることもあります。

今回の計測に当たっては、経験者数名が自分なりに樹高の計測を行い、後で検証するなどして、技術の向上を図りました。 ちなみに、収穫調査経験者のほとんどは、どのような業務であれ、立木を見ると自然に樹高を計測する癖がついており、数人が集まると必ずと言っていいほどデスカッションが始まります、大切なことだと思います。

|

|

立木調査は11名3グループで、実施しましたが、残念ながら急傾斜地の一部が未調査となり、後日、熟練者を募り1グループで調査を実施し完了しました。 |

今回、経験者と未経験者を交えたグループ構成で区域の測量、立木の調査を行ったことで、収穫調査から離れていた職員については、これまでの経験を思い出すことができ、未経験者には実務の直接指導を受けられる貴重な経験となったと思います。

国有林の業務には、法令などに基づく各種手続きのように机上での勉強が必要な業務はもちろんですが、このように経験が必要な業務も数多くあり、人材の育成が大きな課題となっています。

今後も、このような機会があれば、職場内研修として職員全体の技術の向上を図っていきたいと考えております。

![]()

津軽森林管理署

ダイヤルイン:0172-27-2800

FAX:0172-27-0733